不畏艱難 傾心做“芯”

——走近中國芯片計算機開拓者沈緒榜院士

◎《網信軍民融合》編輯部 整理

一句格言,影響他一生的科學研究工作

沈緒榜和計算機的不解之緣,還要從1956年國家成立計算技術研究所籌委會,他被調入北京大學數學力學系計算數學訓練班說起。

那時的他,有幸見到了時任計算技術研究所籌委會主任的知名數學家華羅庚,并聆聽了這位導師的諄諄教誨。華羅庚告誡這些新中國的青年學子們,要掌握“把書念薄”的學習方法,對待科學研究要具有鍥而不舍的精神,這些話成了沈緒榜一生從事科學研究工作的寶貴格言。

1957年10月,沈緒榜被分配到中國科學院計算技術研究所,開始從事通用電子管與晶體管計算機的設計工作。當時,20世紀50年代末期計算機研究資料十分稀少,只有蘇聯的兩種通用電子管計算機資料。沈緒榜把僅有的資料反復閱讀,掌握了通用數字計算機的設計原理。他在熟讀的基礎上融會貫通,熟能生巧,真正做到華羅庚先生說的“把書念薄”,同時他還不斷思考和探索計算機設計的關鍵技術,舉一反三,運用于實際工作中。當時他想到,如果將機器的指令與數據都放在同一存儲器中的體系改為指令與數據分開存放的體系結構方案,就能明顯地改善訪問存儲器的效率,提高計算機的性能。多年以后,在英文計算機資料中才知道這就是哈佛(Harvard)體系結構。年輕的中國計算機設計者就是在這種艱苦條件下,孜孜不倦地追求和探索計算機世界的奧秘。

剛工作不久,沈緒榜就考取了留蘇研究生。在俄語培訓期間,他刻苦學習,閱讀了俄文版《火箭技術導論》一書,從此對火箭技術知識產生了濃厚興趣,這也為他日后提出將計算機用于運載火箭控制系統自動化測試這一創新思想奠定了基礎。

攻堅克難,他使中國芯片計算機實現歷史性突破

中國集成電路技術與計算機研制工作的結合,是在“兩彈一星”戰略任務的牽引下起步的。

1965年3月,周恩來總理領導的中央專委下達了“兩彈一星”研制任務。為此成立了中國科學院156工程處,沈緒榜任箭載數字計算機設計組組長,負責火箭專用計算機的方案、邏輯設計等工作。

20世紀60年代中期,箭載計算機用戶單位對數字計算機不熟悉、除了能提出可靠性、體積、質量、環境要求等指標外,無法提出機器字長、運算速度和存儲容量等性能指標,任務書中提出的僅是計算公式和數據,以及計算周期與加速度表脈沖當量表示的計算精度等內容。這就要求計算機設計者從模擬計算開始,求出箭載計算機的字長、容量與速度等基本指標,并完成應用程序等所有軟件研制。沈緒榜充分發揮出深厚的計算數學知識實力,以及早期從事電子管與晶體管計算機設計的技術優勢,再加上從事電路設計與芯片制造同事們的努力,終于在1966年9月,集成電路與計算機技術的融合結出了可喜的果實,中國芯片的第一臺雙極小規模集成電路箭載計算機模樣機誕生了。

受到當時國內微電子技術水平限制,模樣機體積太大,不能滿足使用要求。為了解決這一技術難題,最直接的方案就是提高芯片的集成度,減少芯片數量,這在當時的條件是根本做不到的。沈緒榜在困難面前沒有退縮,他把目光投向計算機設計,提出了一種獨創的增量計算機體系結構,實現了機器小型化。增量計算機很快就研制出來了,但通過實驗測試,計算精度不能滿足要求。這成了擺在沈緒榜面前的又一個難題。

為了解決好這個難題,沈緒榜與同事一起在機房里日夜苦干3個月,從增量計算機的工作原理出發,經過大量的推算、驗證和實驗,終于搞清楚了原因,提出了一種多重積分誤差校正新方法,并重新設計了應用程序,使計算精度達到實戰使用要求。1971年9月10日,這種中國芯片的小規模集成電路增量計算機在中國遠程運載火箭的首飛實驗中一舉成功,為祖國爭得了榮譽。

攻堅克難、努力拼搏。整整6個春秋,沈緒榜和同事們一起,為“兩彈一星”箭載計算機研制工作交出了一份滿意的答卷。

20世紀60年代后期,沈緒榜又承擔了一種新型箭載計算機的設計任務。面對當時半導體存儲器還未問世,唯一可用的是磁芯存儲器的現狀,要滿足新型箭載計算機小型化指標的要求,只有設計一種不用磁芯存儲器的計算機,這是一個十分艱難的問題。沈緒榜排除萬難,在1969年完成了中國芯片第一臺PMOS中規模集成電路箭載數字積分機的設計和研制任務。既解決了機器小型化難題,又促進了中國集成電路從TTL工藝技術到M0S工藝技術的歷史性突破和發展。

基于對微電子M0S技術發展方向的認識,結合中國集成電路NMOS工藝技術發展情況,1974年沈緒榜提出研制中國芯片16位微計算機的設想。所謂中國芯片計算機,就是涵蓋計算機指令集合、體系結構、邏輯設計方案,包括配套集成電路都具有中國自主設計的知識產權,中國自行制造的計算機。它是沈緒榜堅持自力更生、科技創新思想與學術研究相結合的具體表現,也是他一生為之拼搏奮斗的理想目標。經過3年艱苦奮斗,1977年,沈緒榜和同事研制出中國第一臺16位專用微計算機——LS77型微計算機。

奮發圖強,他促進中國CMOS芯片設計技術實現跨越式發展

自20世紀80年代國外芯片進入中國市場以后,中國芯片設計技術發展緩慢到幾乎停頓下來。沈緒榜從親身經歷的“兩彈一星”任務發展中看到:箭載計算機的所有芯片都是中國設計和制造出來的,這種名副其實的中國芯片計算機,保證和促進了中國航天技術和微電子技術的成功起步和迅速發展。1981年,沈緒榜作為中國計算機學會代表團的一員訪問了美國硅谷,這次訪問使他深深感受到一個國家科技和工業發展與芯片技術發展密不可分。

面對國外集成電路對國內市場的強大沖擊,沈緒榜仍堅持走中國芯片計算機的道路。他利用與法國專家合作的機會,研究了數字信號處理的多種算法及其芯片設計技術,特別是FFT算法的位序倒置尋址技術、快速乘法計算技術以及并行計算技術。完成了16位陣列乘法器、16位陣列乘法累加器等數字信號處理芯片的研制;促進了CMOS芯片技術的發展,開辟了DSP處理器芯片設計的新路。

海灣戰爭后,計算機病毒問題引起了國家對軍用芯片國產化的高度重視。沈緒榜因此承擔了中國軍用微處理器芯片的國防預研任務。他和博士生一起,在很短的時間內完成了LSRISC微處理器芯片的功能設計、邏輯設計和電路版圖設計工作。分別于1995年和1997年成功研制了一種定點32位RISC微處理器CMOS芯片和一種浮點32位RISC微處理器CMOS芯片,使CMOS處理器芯片的集成度和計算精度上了一個新臺階。

隨著芯片集成度的提高與并行計算規模的擴大,1987年系統芯片的概念產生了,計算機系統設計將轉移到芯片設計上來。美國休斯公司采用了系統芯片的發展對策,先后研制了每個大圓片上有128×128與256×256個處理元的MPP系統芯片。

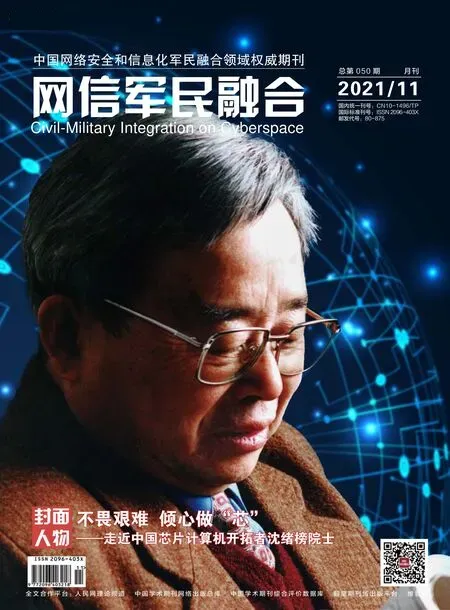

中國科學院院士沈緒榜

在休斯公司MPP系統芯片的啟發下,為了滿足航天圖像處理需要,沈緒榜和博士生一起,采用1微米CMOS工藝,設計和研制了一種16位定點處理元8×8陣列的MPP系統芯片。采用64個這種MPP系統芯片,按照單指令多數據流的PE陣列體系結構,于1999年研制了具有4096個處理元PE陣列的MPP計算機 ,使中國CMOS芯片設計技術從處理器芯片跨越到系統芯片水平。

老驥伏櫪,他翻開中國系統芯片自行設計新篇章

在沈緒榜看來,系統芯片是與計算機應用系統有關的事,即它的設計是與應用領域工作者的系統設計相互聯系的。系統芯片的設計將會像計算機應用一樣,從“科學殿堂”走入“百姓人家”。為了說明芯片技術的這種重要性,沈緒榜編著了院士科普叢書《工業發展的面包——芯片》。

按照牛頓物理學理論,人們可感知的3D空間和1D時間是互相分開的,3D空間的事物變化是隨著1D時間變化而演變的。但是,根據愛因斯坦狹義相對論,時間和空間并不是互不相關的兩個事物,而是合成4D時空的整體,時間是第四個維度。狹義相對論是4D時空的數字框架,在本質上是與牛頓物理學相同的。因此,像物理學家那樣思考,沈緒榜認為,計算機的計算,也應該是按照事物4D空間演變而自然統一的時空計算。所以,在現在的串行計算機中,3D空間中的事物是以1D存儲器中的點數據為基礎進行描述的;在單處理器上,程序“從點開始,從點到線,從線到面”分層處理3D空間事物,是一種“從點開始,分層處理”的時間1D的時空計算機。向量計算機是一種“從線開始,分層處理”的時空2D(時間1D+空間1D)的時空計算機。在時空3D(時間1D+空間2D)的并行計算機中,3D空間中的事物是以3D陣列存儲器中的2D數組數據為基礎描述的,在2D系統芯片/陣列芯片上,程序“從面開始,分層處理”3D事物,是一種“從面開始,分層處理”的時空計算機。換句話說,現在的計算機都是一種時空計算的計算機,但不是時空計算自然統一的計算機。

為了時空計算自然統一的問題,沈緒榜對現有計算機的體系結構進行了分類;研究了計算機體系結構的統一模型;提出了一種統一改變的陣列處理器體系結構和一種系統芯片自然統一的方案。在這些工作的基礎上,他從計算機應用的編程語言、設計的體系結構和實現的制造技術三個方面,進行時空計算自然統一的計算機設計研究,圓一個中國系統芯片自行設計之夢。