音·畫合一

——笛曲《漁笛清幽》的音樂語言解讀

韓慧慧

內容提要:《漁笛清幽》用笛樂音畫的形式再現了八百年前南宋畫家夏圭的《山水十二景》畫卷中的神韻,詮釋了南宋文人的人文情懷。心境、性情、神韻、氣味是音樂、書法、美術等藝術作品追求的境界,而反映作品真實精神的音樂語言表達是音樂人修養的核心。本文試從音樂語言和笛子演奏技術角度,對作品進行解讀,從音樂語言、演繹技巧、音樂美學等方面探尋作品的表達邏輯,以期形成對該作品音畫意象以及精神含義的高度思想凝結。

音畫作品《漁笛清幽》是杜如松①教授與林海鐘②教授于2012年12月赴美國堪薩斯州參加書畫展交流活動,在納爾遜·艾京斯美術博物館見到了南宋畫家夏圭③的《山水十二景》殘卷,被畫作的精神內涵感染,在李慧漱④教授提議下,歷時一年精心創作的作品,并于2013年末在美國舉辦的亞洲藝術論壇上合作首演,現場一人取笛,一人執筆,完美地演繹了800年前南宋文人的精神世界。該作品以獨特的表演形式和深刻的精神內涵,使現場的藝術界名流感受到了中國傳統藝術的震撼魅力,由此得到了海內外音樂界的高度評價,并成為杜如松教授與林海鐘教授代表作之一。《漁笛清幽》原本是夏圭《山水十二景》畫作的一部分。公元1127年,南宋定都臨安(現杭州),使杭州成為漢民族的政治、經濟和文化中心,涌現了一大批文化名人和文化精品,夏圭及其《山水十二景》就是其中之一。《山水十二景》描繪的是錢塘山水與西湖景致,表達的是南宋文人的人文情懷。原作為紙本,歷經元、明、清,長期為名家收藏并歸入內宮,后流入海外,現收藏于美國堪薩斯州納爾遜·艾京斯美術博物館。笛曲《漁笛清幽》具有十分豐富的音樂語言并需要演奏者扎實掌握多種笛子演奏技巧,深入解讀作品的精神內涵及其音樂語言表達方式,有助于強化演奏者對作品的理解并進行準確表達。

一、笛曲《漁笛清幽》的解析

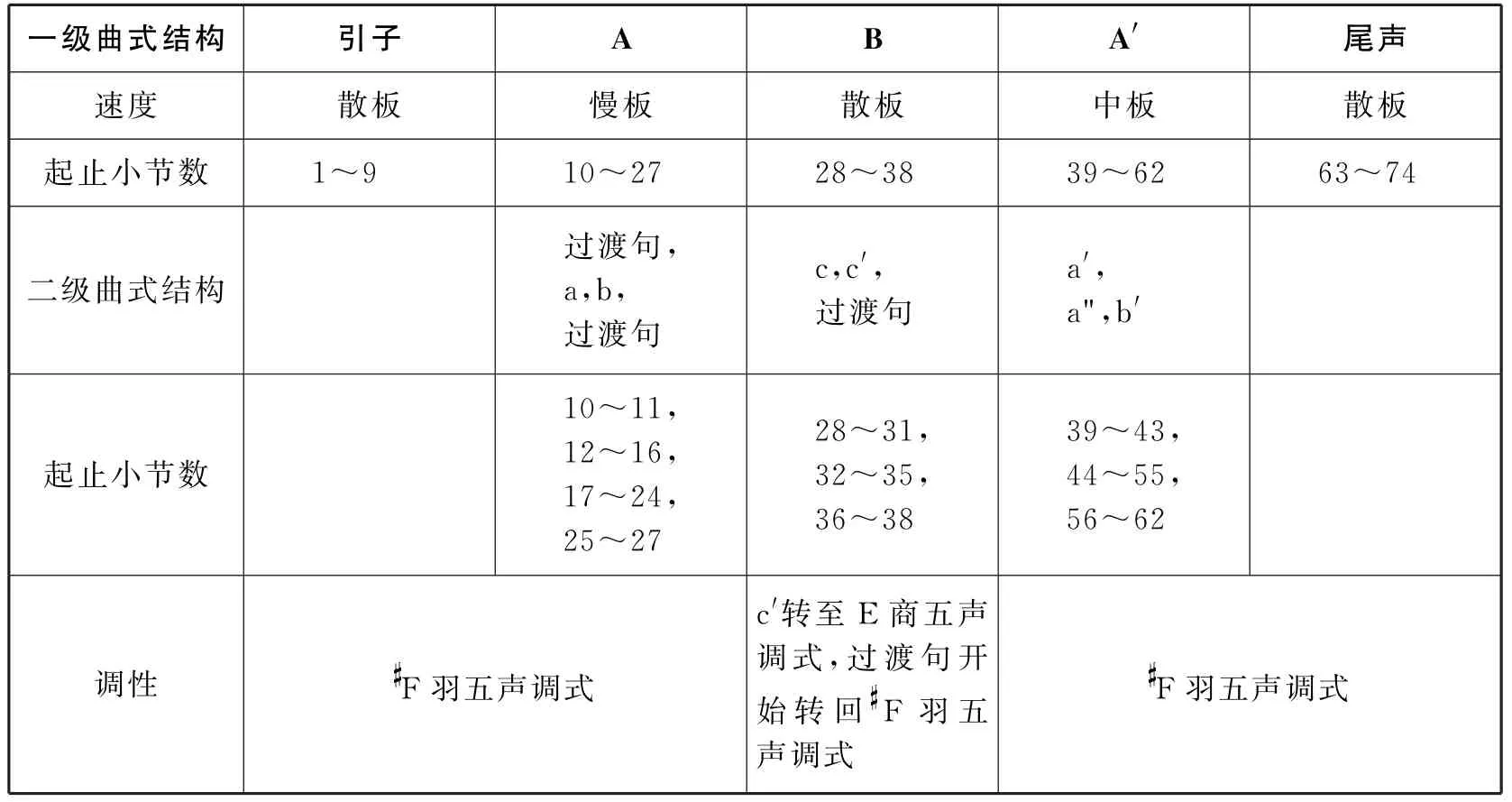

笛曲《漁笛清幽》以《山水十二景》為創作靈感來源,以四幅殘卷名分別命名四個音樂章節,屬于傳統器樂曲目,描繪了宋時錢塘之景,風格寧靜悠遠。樂曲結構為再現單二部曲式,分為引子、A、B、A'樂段和尾聲。每一段的銜接處都由較為自由的樂句,或者以句尾音通過延長的手法來進行旋律的過渡,此類手法借鑒于傳統音樂中的“起、承、轉、合”。其中“遙山書雁”為樂曲引子部分,“煙村歸渡”為A 樂段,引入旋律主題。B樂段的旋律性散板和A'樂段共同構成了樂曲第三部分“漁笛清幽”,這兩個樂段在A 樂段“煙村歸渡”的基礎上有了新的發展,體現在旋律的加花、節奏型豐富、音域的拓寬等方面。最后,尾聲“煙堤晚泊”呼應了引子“遙山書雁”。四幅場景在錢塘景色的鋪墊下,分別細述了書雁寄情、野村船渡、漁笛聲聲和岸堤歸舟。而這四幅景在音樂中的連接,雖然依附于西方曲式結構,但其中滲透著的更有對傳統音樂曲牌體的結合運用,曲牌體是中國戲曲音樂的一種結構方式。全曲中以《皂羅袍》曲牌作為基本,發展變化形成了A 與A'樂段。

本曲的音樂調性為傳統五聲調式。五聲調式自春秋時期就有記載,《管子·地員篇》中用以“三分損益法”得出五音律學理論。《五聲性調式和聲研究》⑤認為五聲性調式“包括了無半音的五聲調式與以五聲為骨干音的七聲調式”。本曲中的主音為“f”,表現為幾乎出現在了每個樂段的頭尾、節奏強拍位等。該音頻繁地使用,體現了其中心地位,即為本曲中最穩定的音級——主音。全曲除裝飾音以及尾聲正格終止前的屬七和聲音外,基本未出現半音(傳統五聲調式中的偏音),因此,本曲在音樂調式上可判斷其為傳統五聲調式。而“f”在調式中的首調唱名為“la”,即羽音,從而判定本曲調式調性為F羽五聲調式。在引子、尾聲以及B樂段中,分別出現旋律離調或轉調至E商五聲調式等,但最終回歸到F羽五聲調式。

表1 笛曲《漁笛清幽》曲式結構

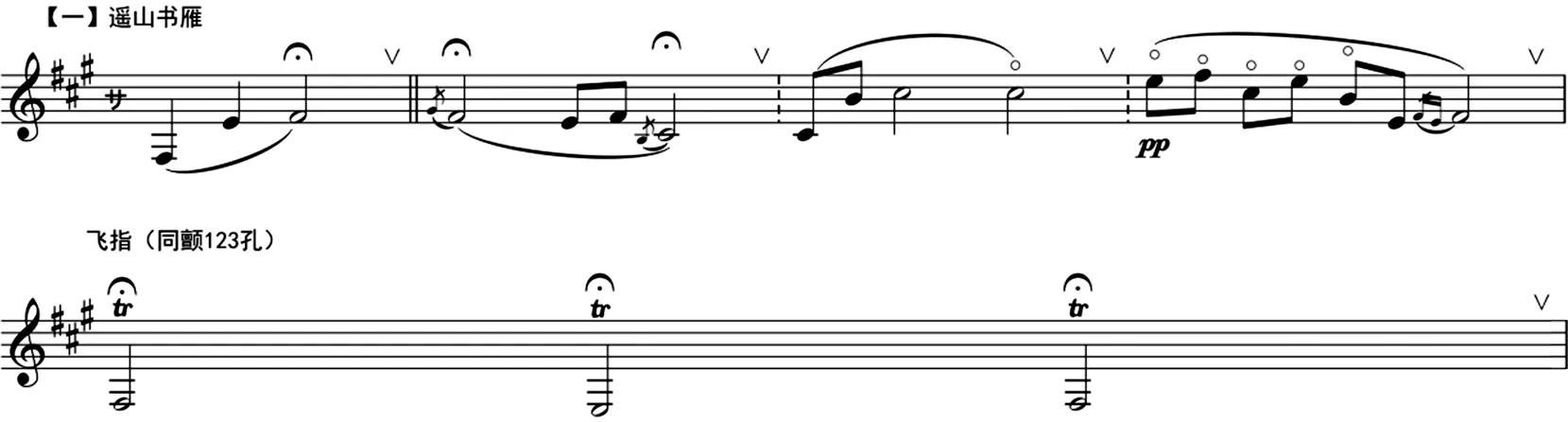

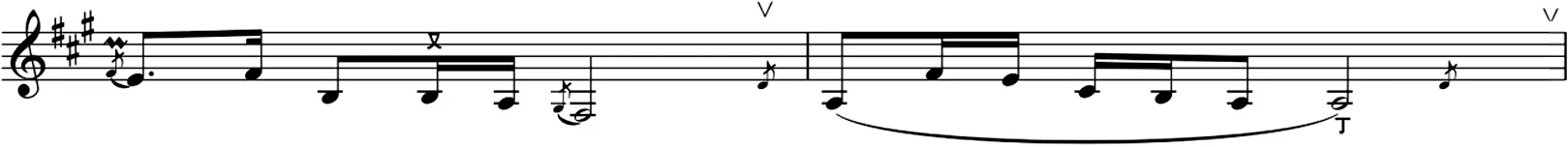

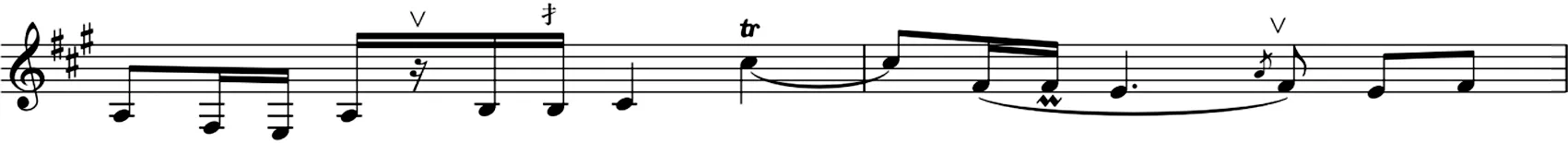

本曲在旋律進行手法中運用了我國傳統音樂中常用旋律發展手法:重復、對比、變奏、展衍以及循環等。竹笛是單聲部樂器,因此笛曲音樂旋律的呈現手法極為重要。而在本曲旋律進行過程中,主要采用了五聲音階的級進(見譜例1),有時夾用三度或者五度的跳進。級進與跳進的結合運用,使得樂句旋律抒情委婉,體現了江南秀麗山水下靜謐而幽遠的風格色彩。此外,前后音型小七度的大跳在引子和尾聲中重復使用(見譜例2),旋律中八度跳進共在全曲中出現了兩次,第二次出現是前者的重復帶變奏展衍而來(見譜例3)。

譜例1

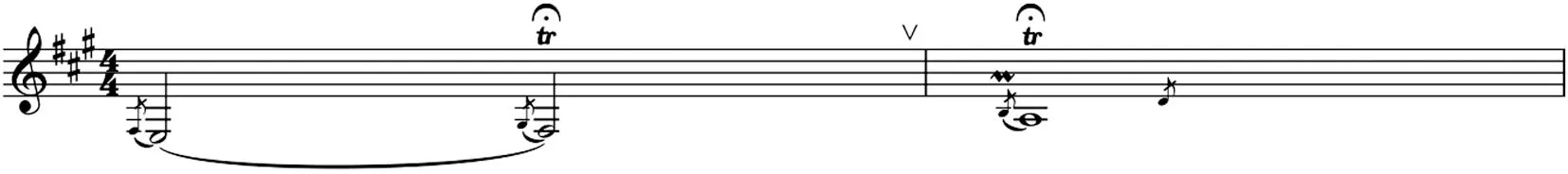

譜例2

譜例3

從宏觀來看,全曲速度布局為“散板—慢板—散板—中板—散板”,是一首以“散板”為主的傳統笛樂作品。近代創作的大部分傳統笛樂作品都受到了中國傳統戲曲音樂或民間音樂的影響,如音樂的速度、節奏、旋律程序化,等。中國傳統戲曲中常見的程序性速度布局即為“散-慢-中-快-散”,又如傳統笛曲《姑蘇行》《鷓鴣飛》《小霓裳》《五梆子》和《喜相逢》等南北風格的各類作品,速度上都呈現了“疏”“密”“急”“緩”的規律(此處的“疏”與散板相似)。散板的特點是“無板無眼”,氣息悠長,行腔寬廣;過渡句短小,有固定的節拍,但在速度上也會表現為漸慢或者漸快的變化。傳統笛曲中每出現一段新的樂思或原先音樂材料的發展,基本上都會使用散板或過渡句作為速度變化的承接或者發展部分,這一共性奠定了傳統笛樂的創作速度布局的來源,而本曲的速度布局即體現了傳統笛曲作品的寫作風格與共性。因而,受傳統戲曲影響創作下的傳統笛曲作品中,散板的使用是其一大特點。而再來觀察本曲中,對散板和過渡句的使用也十分地頻繁,更加肯定了本曲是一首傳統笛樂作品。樂曲節拍變化以自由的散板和4/4拍構成。

(一)遙山書雁

“遙山書雁”是笛曲《漁笛清幽》的引子部分,描繪了遠山歸雁、秋風蕭瑟之景。畫面布局通過傳統音樂結構的搭建,營造了右上角遠景與左下角近景之間彼此呼應的關系。以羽調式鋪墊沉寂幽遠的畫中秋意,幾音鋪設構成旋律進行,對應著寥寥幾筆下的水岸線、天際線等。“書雁”的遠去與歸來寄托著作者對友人的思念之情。

樂段運用了中國民族曲式結構中“起、承、轉、合”的寫作手法。“起、承、轉、合”出自元代《詩法家數》⑥及《詩法正論》⑦,原本是詩文寫作結構方面的術語,但后逐步在音樂領域里體現為中國民族曲式結構之一。《漢族民歌概論》認為:“民歌的曲式結構多樣,有共同的規律。歸納起來可分為平敘、對應、起承轉合、分合、起落、層遞、循環等七種。”⑧如,第3、4小節呼應了第1、2小節“起”與“承”,并在第1至5小節的結構關系中呈現為“轉”與“合”(詳見譜例2)。而第6、7小節作為引子全段結構中的“轉”與“合”部分,是在第1、2小節的基礎上展衍而來的,從而使得引子段的音樂情緒在“轉”與“合”的結構中推向一個最高點。布局中,“起”于水岸野草星星點點隨意散落在亂石與水沖坡之景,而設色中“承”以前景,以水墨為基調,將濃淡、光影與遠近相結合,用焦墨表現山林簡單質樸的景色,隨后“轉”至遠景中“點苔”技法所描繪的山影樹林,最終“合”于畫面中部寬廣空曠的留白,繪就一方可以無限遐想的空間。

該段所呈現的音樂調性特點有:傳統五聲調式運用下的離調;以及竹笛泛音使用的創新。引子音樂調性以羽五聲調式為主,在第3、6小節上出現離調。其中第3小節中調性的游離是在對第1、2小節同一旋律材料的重復使用下進行的,經由羽五聲調式離調至角五聲調式,旋律調性在第4小節回歸,因此判斷在第3小節僅僅發生調性游離,而非轉調。此外,第6、7小節是引子第1、2小節音樂旋律的離調,離調至B商五聲調式,第8小節是對第7小節的加花展衍,轉回羽五聲調式。旋律調性的游離使得音樂旋律更加流動、緊湊。而竹笛泛音的使用體現在第3小節的句尾(小字二組“b”轉至泛音“b”),由于竹笛泛音的指法以及氣息力度的變化,使得該音在音高上不發生變化,但在音量和音色上轉為暗淡幽遠。樂句中泛音的頻繁使用,使得音樂旋律縹緲空靈,仿佛山谷回響。

本段旋律音高以及旋律進行方式有兩個特點。一是對傳統手法“魚咬尾”的運用,二是旋律中“小七度”大跳音型的運用。兩者的結合打破了傳統調式中旋律進行的音階級進模式。“魚咬尾”手法的運用體現于第2小節,該小節的第一個音與第1小節的尾音音高相同,在傳統樂曲中也可稱為“魚咬尾”“連環扣”等,是對音樂材料的承接與發展,這使得旋律在發展過程中出現一個小幅度的回落,看似是旋律進行的阻礙,但也是推動音樂發展的動機。描繪了畫面中岸邊小舟與平靜的水面融成一景,不遠處林木之中相連的幾筆農屋,沉寂在一片晨霧之中,筆法下的線條勾勒在水岸相接之處,僅僅呈現了自然隨意的簡單形狀,遠山卻是威嚴肅穆,線條剛勁犀利。“小七度”的運用體現于第1小節,具體表現為該小節前兩個樂音是由小字組轉入小字一組“e”,為一個“小七度”上升的大跳音型,低音使人感受窄小黯淡,高音開闊而明亮,前后音七度的關系營造了由近至遠的視角,而在聽覺感受上卻是由遠至近的。第3小節音高走向的呈現與第1小節相似,除卻小七度上升的大跳音型外,更在第1小節的音域上有了一個提高與拓寬,表明了音樂旋律情緒上的高昂,營造了音樂的畫面感,帶來聽覺上的沖擊感。同樣的手法在第6小節中也有使用,將發展變形提前,構成了畫面遠景中遠山與歸雁在山影中逐漸隱去之景。此類手法在傳統笛曲中的運用較少,如張維良教授所作笛曲《深秋敘》的引子開頭中,曾出現以強力度表現的五度下行音型,襯托了作品風格的秋風肅殺之感。但在本曲中,以七度上行作為樂曲開頭,使得音樂整體更為靜謐悠揚。這類大跨度的旋律音型,同樣對演奏者氣息技巧的掌握要求極高。前后多次出現旋律大跳,巧妙地描繪了畫作中的遠近山脈以及山林在水中的倒影。蘇軾在《題西林壁》中有描述過這樣一句話:“橫看成嶺側成峰,遠近高低各不同。”似近似遠的山景在這首作品中,即通過這兩種旋律進行手法呈現在聽者面前。

從速度節奏上看,引子整體速度自由,所呈現的散板運用了傳統民間音樂中十分常用的手法——慢起漸快。如第8小節(見譜例4),為第一段引子的散板形態增添了一個速度變化之處,整個部分都圍繞主干音小字組和小字一組“b”展開。全段在節奏上使用了切分,如第7小節,打破了強弱拍位,推進旋律進行。“疏”“密”兼具的速度與節奏特點,將畫面的水岸隱蔽在郁郁蔥蔥的山林之中,近景樹木不過是點筆、夾筆兼施,隨意點擢,生動自然,時而出現幾處禿筆,隨著樹木勾其形后又取其勢,筆下勾勒出些許枝干,偃仰屈曲,蒼健老硬,以呈遠近之景,自左側至右側,近景至遠景而逐漸淡去。

譜例4

(二)煙村歸渡

“煙村歸渡”為全曲第二部分,在曲式結構中為A 樂段,由四個樂句構成,描繪了渡船隱約、炊煙裊裊之景。音樂結構中的過渡融合在畫面水岸與叢木中的矮屋之間,朦朧而又隱秘,長短樂句與一些頭尾相接的旋律勾勒出不同長短的線條,打破了規整的格局,使得整個畫面更加自然愜意。野村船渡,忽而傳來一陣飛雁撲翅之聲,放眼尋聲,卻不知雁歸何處。

本段在音樂結構上采用了“過渡”“起”“承”等寫作手法,并打破了傳統笛曲中“二對二”或“四對四”的樂句對偶。如樂段過渡句在該樂段中分別起到了“承上啟下”的作用,使得引子段結尾句的音樂材料得到延伸和發展(見譜例5),樂句a在主干音小字組和小字一組的引導下,至第16小節小字一組半終止處結束,它在結構功能上體現為“領”或“起”的作用,樂句b承接樂句a。非對偶手法出現在a(5個小節構成)、b(8個小節構成)等樂句中,這類不規整的傳統五聲調式樂句,恰恰體現了作者模仿傳統戲曲曲牌和唱腔的寫作手法。例如,笛曲《花泣》中就有很多不規整樂句出現,其音樂材料來源于蘇州評彈中的“麗調”和“黛玉葬花”。這類音樂創作手法,為畫面構圖帶來另一種審美。音樂還原了畫作,畫面使用類似焦點透視的平遠法布局,大面積的使用空白,呈半邊的構圖方式,左下角的兩葉扁舟,右側水岸延伸至圖中央,呈水天相接、浩瀚無邊之景,空白中極簡約地描繪了遠山和山水對岸中的那份空曠隱約,形成了空曠秀雅之景,而又呈現了空靈的神韻,畫中舟上游人僅僅圈臉勾衣點簇而成,遺貌取神。

譜例5

樂段音高走向以及旋律進行方式的特點為:以調性內的五聲音階級進方式呈現旋律,并運用了“八度魚咬尾”的手法。旋律五聲音階級進的展衍分別體現在本段的四個樂句中,如第10、11小節三音的連接,以及第17小節等旋律都符合該規律。觀察對比樂句a的結尾(第16小節)至樂句b中段(第18小節)時,可以發現其中多次出現以音作為小節旋律的開頭與結尾,此處同樣使用了“魚咬尾”的承遞手法,如第16—17小節出現的小字二組承接小字一組。“八度魚咬尾”即指前、后音樂材料的尾音與起音以音區變化,形成純八度的形式進行銜接,從而達到保持同音的效果,維持a與b兩個樂句間的承遞與重疊關系。由此,也證明了A 樂段的樂句b是以上一小節的尾音繼續展衍發展而來的旋律。旋律進行中多次出現的“同音”,這與畫作中筆法的點線交接相呼應,水與墨的運用自然地將舟與人的近景勾畫,水岸之上籠罩著一層淡薄的水霧,不遠處淡抹出一片暮靄蒼茫的村落,或隱或現的矮屋喬松遠遠伸展在洲渚之間,給人一種極為深遠的空間感。該樂句前后8個小節中,音樂旋律加花手法的豐富使用,使得旋律材料呈現與發展過程中出現了多次起伏變化。(見譜例6)

譜例6

第26、27小節使用了與引子中相同的手法,有呼應引子結尾之意,以一個小字二組八度疊顫作為樂句結尾(見譜例7、8)。“疊顫”是由浙派傳統笛曲《鷓鴣飛》等作品中借鑒而來,常用于模仿飛鳥撲翅,后來在發展過程中也有模仿回聲,可以在意境上造就悠遠沉寂之境。如若在時值較短的音型上使用,則可以表現歡快熱鬧的風格,如趙松庭先生創作的《早晨》中小快板對“鳥啼”的模仿。

譜例7

譜例8

從速度節奏上分析,本樂段速度為平穩的慢板,過渡句的速度自由漸慢,附點與十六分音符休止節奏出現較多。如樂句a、b中較多出現的附點十六分音符以及十六分音符休止等節奏等,巧妙地將音樂畫面感融合在節奏變化之中。其中一些附點十六分音符和休止能夠結合竹笛演奏時常用的“搶氣”技巧,它帶來的短暫停頓能夠營造出活潑輕快、音樂情緒上揚的聽覺感受,為畫面與其設色營造了以水為主,墨色淡淡鋪墊的畫風特色,零星野草仿佛水岸邊若隱若現,離水面越來越近而后逐漸淡去。

(三)漁笛清幽

“漁笛清幽”由全曲曲式結構中的B與A'兩個樂段共同構成,為全曲的第三個部分,描繪了水天相接、笛聲悠悠之景。B與A'兩個樂段在旋律風格上略有不同,共同構成了“漁笛清幽”這一畫卷。B樂段作為音樂的發展與旋律高潮,其中轉調的銜接部分是全曲的一個亮點,描繪綿延江霧之中傳來漁笛聲聲,未見其人只聞其聲。A'樂段在創作手法上運用了傳統昆曲的寫作手法,譜面所呈現的演奏技巧凸顯了江南絲竹笛樂特點,與A 樂段相仿。在傳統器樂創作手法的影響下,全曲樂句旋律的風格清新雅致,樂句格式上較為自由,而更多地讓音樂材料與樂句旋律得到充分發展,多次地使用句尾延長音,使得樂句旋律在陳述音樂內容時,有充足的空間對樂思進行闡述,音樂描繪的畫面感得以充實。鳥瞰湖面的畫卷,與前兩卷畫面相比,近景更加細致,墨色濃重,茂密成林,畫面布局左下為主,右端留白湖面、平溪汀渚,湖水蕩漾、扁舟出沒,舟中漁翁撐桿攜客游湖。

B樂段在音樂結構上采用了“起”“承”“過渡”等寫作手法。具體表現為:樂句c運用了新旋律材料作為該段的“起”句,樂句c'起到“承接”的作用,隨后是全曲第三次出現的過渡句,該樂句在此處表現為“啟下”,并為A'樂段的引入作出鋪墊(見譜例9)。為畫面描繪了一處坡坨下古樹奇木參差交錯,藤葛攀緣,背景空曠無物,杳冥深遠意韻精致,恍若步入了世外桃源,隨后出現的是淺灘湖岸,岸邊有巨石峭壁,石壁后是蔥蔥郁郁、綠樹成蔭。畫幅的兩側留白居多,呈以幽靜的江面,借清代《畫筌》⑨中的一句話來說,“虛實相生,無畫處皆成妙境”,有“此時無聲勝有聲”的異曲同工之妙。而A'樂段的音樂結構特點突出了對“承”這一手法的發展,表現為該段中的樂句皆為對主題句的承遞與發展,不僅在旋律音域上更加寬廣,更與A 樂段“煙村歸渡”有著異曲同工之妙。

譜例9

本樂段調性特點為旋律轉調的運用。如,c樂句調性承接了之前樂段的羽五聲調式,該句尾音呈現為小字一組“b”,為下一句c'的開頭引導了開放性的樂句轉調,樂句c'與樂句c相比,雖然兩句音樂旋律完全相同,然而在調性上自之前的羽五聲調式轉至E 商七聲調式,即原調的下屬調。這一樂句的調性轉變十分重要,在轉調手法下塑造的音樂內容中,樂句c'是樂句c的衍生拓展,樂句c'在全曲中的調性轉變,是音樂旋律發展過程中的一個關鍵點,在全曲中段位置將調性上轉至E 商七聲調式,并在轉調的基礎上增加了“變宮”音的使用,給人一種開闊明亮的感覺,打破了樂曲羽調式沉寂幽遠、暗淡凄切的基調。仿佛將畫卷近至眼前,畫中山景人物活靈活現,畫面左下角一灣沙灘,河上挨著兩只漁船,有一漁夫在拉網,一人撐槳。灘邊另停泊著漁船兩只,至湖澤之間,一漁翁在湖面一處露石之上,盤腿而坐,水面波瀾不驚,周圍一片水天相接之色,恢宏浩瀚的氣質更為凸顯,手持一笛側身而吹,筆觸下不拘泥于刻形著物,以示胸中傳意,更顯漁翁云水自況,如同一位神仙吹笛于云水間。最后,B樂段過渡句通過旋律的展衍引申,再次將調性轉回F羽五聲調式,引導入下一樂段。旋律離調表現為:樂句a'由羽五聲調式離調至A 宮五聲調式(見譜例10)。樂句b'以的延長音作為尾音,在樂句中多次離調最后回歸調性,并為全曲的尾聲進行鋪墊。

譜例10

B樂段旋律進行的特點是引用了新的音樂材料——琴曲《仙翁操》,并以模鏡、重復等手法對旋律進行強調和展衍。如c樂句,該樂句旋律進行中的主干音為小字一組在橫向旋律發展中呈現為傳統五聲音階的級進下行,但在整句旋律進行的過程中缺乏終止式,因而判斷本樂句屬于對新音樂材料的展開性陳述。樂句c的第二個小節旋律由第一個小節的大二度下行模進產生,且前后兩小節為相互呼應的對句,具體表現為:第28、29小節節奏相似,而兩小節中旋律音高的位置相差了一個大二度,而在第30、31小節這兩小節中旋律的寫作手法使用類似,但并不是嚴格的模進關系。樂句c'根據樂句c的旋律轉調而來,是除引子與尾聲外音樂主體部分唯一一處旋律反復的地方,其音樂旋律進行手法與樂句c相似,也采用了模進手法。

A'樂段中旋律進行與A 樂段相似,加花變奏、變化旋律所在音域等手法是該段的特點。如樂句a',該樂句在旋律進行下的主干音與樂句a的主干音相同,都為小字組“a”,因此,樂句a'表現為對A 樂段中音樂主題樂句a的發展,手法采用了豐富的加花變奏,樂句a"、b'亦是如此,區別在于:樂句a"在弱起的基礎上運用了提升一個八度的旋律大跳進行銜接,出現了全曲最高音小字二組并以疊顫的演奏手法來表現,將旋律推向高潮,增加了音樂情緒的高昂、緊張感(見譜例11、12)。這一旋律進行與A 樂段中第16小節的尾音運用的手法相同,是對同一音樂素材的重復使用。該樂句更在演奏手法和換氣位置上有了較大的變化,表現為當該音樂旋律第一次出現時,在第三拍位的附點以及第四拍位的十六分音符中有兩個用于“搶氣”的小氣口,而第二次出現時則沒有氣口,旋律更加連貫。此處的音樂描繪了岸邊舟影船帆甚是微小,但卻為整個畫面帶來了靈動與生氣,仿佛小舟隨時就會離岸遠去。此外,第42、56 小節用旋律音高提高八度的手法,推進了樂句旋律材料的充分展衍,強調了音樂的延續及發展(見譜例11)。樂句a″也在最后進入高潮前,進行了一次音高的回落,為樂句尾音的上升準備了充分的空間。伴隨著旋律恢復平靜,線條再度平緩,畫中好似有笛聲沿著水面傳開,對于悠然自得生活的向往之情,躍然紙上。令人想起劉長卿筆下“江上何人復吹笛”的神韻,令漂泊綠波之上的孤客頻添愁緒,“隨風飄向何處落”,遠村人家遙聽傳來的幾聲,卻以為是天籟之音在山中回響。

譜例11

譜例12

從速度上來看,B樂段的速度與前兩段相似,屬于散、慢兼顧的布局,A'樂段轉為中板,僅僅在多句樂句結尾處出現漸慢的變化。具體表現在樂句c和c'、過渡句以及A'樂段結尾處。轉而審視這兩段的節奏,其特點為:較第二段“煙村歸渡”將節奏運用得更加細膩豐富,多處采用了附點四分音符、附點十六分音符、十六分音符等(見譜例13),樂句間弱起節奏的大量使用,使得旋律進行過程中的前后銜接更加流暢。如,第40、41小節的尾部都采用了弱起的節奏型。樂句a"在音樂進行中不僅頻繁使用了弱起等節奏型作為樂句或分句的開頭,如其中第49—55小節,第55—57小節的銜接部分。此外,在橫向旋律進行下,其節奏速度變化表現為先后借鑒了不同的節奏型、演奏處理方式等,體現了前后音樂旋律在節奏以及速度要素下的對比變化,前者愜意隨性,后者興致高漲,一氣呵成。

譜例13

(四)煙堤晚泊

“煙堤晚泊”為全曲尾聲,由兩個部分構成,描繪了山林暮色、漁舟唱晚之景。在旋律進行以及處理方式上運用了傳統作品常用的創作手法。該段音樂旋律的重復再現與引子“遙山書雁”相呼應,而此處卻是岸堤歸舟,在選擇引用與引子相同的旋律時,起到了在音樂進行中再現主題的效果,這與多類傳統笛曲的作曲手法相仿,如《姑蘇行》《鷓鴣飛》《早晨》等。而在樂句音量處理上進行弱奏,營造出畫卷結尾處回歸自然、光影暗淡的氛圍。此處再次出現的飛指暗示著書雁高飛遠去、終不見影的意境。而樂句中以羽音為主音展開的音樂元素,鋪墊了樂段整體沉寂的基調。畫作之中筆鋒漸隱墨漸淡,自然之景在夕陽西下之時逐漸隱沒在山影之中,“煙村”意指夜幕降臨下炊煙裊裊的山村,與山霧層層疊疊構成了縹緲的畫面,漁船載著一天的收獲緩緩歸來,橋頭一番熱鬧,江面再復平靜。

譜例14

本段的音樂結構、速度節奏與引子樂段相仿,旋律進行中運用手法也類似,在此段中表現為重復、模仿等手法。如,樂段中的第68—71小節是引子第二部分(第6—9小節)的重復變奏,第71小節以低八度模仿了第70小節的旋律。旋律再現之余,譜面演奏力度的標記變化為弱奏。(見譜例15)音樂所呈現的畫面,左側為近景山林,筆觸以焦墨與濃墨直下,自上而下有濃有淡,略施渲染而成,山丘塊石占據了畫面的右下角,在暮色下略顯冷清,山光水色,山石間碧草如茵,卻因微弱的夕陽而顯得暗淡。

譜例15

二、演奏技巧與畫風

笛曲《漁笛清幽》中所使用的技法并不局限于作品風格基調,也沒有過多華麗的裝飾與技巧,其應用都服務于畫作《山水十二景》中表現的對山水景物的刻畫。趙松庭先生曾在《中國笛子藝術的繼承與發展》一文中提到“有聲而無情,就不能感動人;有情而無聲,則缺乏感人的條件。只有將這兩者有機結合起來,才能做到聲情并茂”。音樂技術是為音樂內容服務的,再好的技術如果離開了音樂內容也是枉然。傳統竹笛演奏技法以“氣”“指”“舌”為三大方面相輔相成,發展變化。如果將竹笛演奏技巧與山水畫進行結合,那我們可以將氣息比作線條,以氣息強弱變化來表現水墨濃淡,音色的不同帶來光影與意境上的轉換。舌與指的技法都可作為畫面中的點,或是山石皴法,又或是景物在寫意下塑造的形象。

1.“氣”

竹笛作為一種氣鳴樂器,有著豐富的音色特征與強烈的藝術感染力,“氣”作為其中最核心的基礎技巧,除了指管樂所需的基本呼吸氣息外,影響著音符時值長短、音高以及音量的變化,更加決定了出音時的音色,以及音樂風格的走向。而在本曲中“氣”的控制及變化尤其重要,屬于“趙派”中對氣息的運用。

從笛樂的流派來看,可以分為北派、南派以及趙派,北派笛藝講究音色粗獷嘹亮,力度剛健,作品風格活潑、熱烈。在演奏該類作品時,對氣息量和氣息流速的要求較高,從而達到音色堅實的效果,常用“震”“沖”等氣息方式進行演奏。南派笛藝注重音色清秀典雅,力度柔和,作品風格抒情悠遠,這類作品的關鍵在于演奏者對氣息的控制,比較北派笛藝演奏過程中的氣息量,南派更加悠長而松弛,氣息流速較緩,注重控制氣息及氣息的延續性。“趙派”是近代由趙松庭先生創始發展而來的,其以南派笛藝為基礎,卻不執著于南派風格技巧,兼容北派笛藝,博采眾長,加以創新,打破了“南北各自守,昆亂不同流”的局面。在其創作改編的作品中,發展甚至創新了竹笛演奏藝術的許多技巧,其中包括對氣息的要求,“趙派”以注重氣息控制為根本,吸納了北派中氣息飽滿的音色要求,并通過氣息量的增加,配合“風門”的變化,使得曲笛甚至低音笛氣息運用時的音色更加飽滿,音色渾厚但不至粗獷,時而細膩圓潤、抑揚頓挫,時而低沉悠遠、堅韌挺拔。如趙松庭先生改編創作的《鷓鴣飛》中對循環換氣技巧的使用,就成為該作品的一大特色,使得該樂曲在快板高潮情緒高昂,華麗技巧下的快板與樂曲古樸、哀而不悲的慢板形成了強烈的對比,更將竹笛循環換氣技法的成熟運用推向了一個新的高度。

氣息控制在長音中可分為多種演奏方式,較為常見的是“平直音”“氣震音”等,在《漁笛清幽》中,長音方面的運用即以這兩類為主,如引子“遙山書雁”及“漁笛清幽”的散板部分,在氣息方面就以平直音為主,用于烘托靜謐悠遠,勾畫遠山與水影等意象。“氣震音”的使用更利于情緒的上揚,增加音樂整體風格上的流動性,“煙村歸渡”樂段中,多句甚至小節尾音皆使用了氣震音,平直音與氣震音的配合使用,使得綿長的樂句旋律富含變化起伏。

在樂曲旋律演奏過程中,對氣口的使用亦是多有講究。“煙村歸渡”和“漁笛清幽”中使用了很多“小氣口”進行“搶氣”(指管樂演奏中的快速吸氣),聽似打破了樂句的連貫與進行,又與譜面所呈現的連音線相駁,但使得旋律跌宕起伏,好似筆端的水墨忽而濃重時而淡薄,此類“搶氣”斷句之法源自江南絲竹與傳統戲曲音樂。此外,樂曲中時值三拍以上的長音,或樂句結尾音皆以小幅度的漸強漸弱進行演奏,使得旋律更加流動,樂句走向及旋律所描繪的意向頗有靈動之意。

談及笛曲中的“氣息”,自然要與繪畫中的“氣韻”相結合。五代至北宋時期,中國傳統山水畫的全景山水繪畫圖式得到了空前發展。我國傳統繪畫于南宋時期發生較大的變化,一改中國山水畫的前貌,形成了“邊角之景”的獨特畫風與特色,此畫風以李唐、劉松年、馬遠、夏圭等南宋宮廷畫家為代表。明末唐志契在其著作《繪事微言》中談及繪畫中的“氣韻”,“氣者有筆氣、有墨氣、有色氣,而又有氣勢、有氣度、有氣機,此間即謂之‘韻’”。豐厚的歷史文化底蘊為該繪畫風格的變化帶來了以“氣”成“韻”、以“虛”塑“實”的特點,主要體現在:畫作中的空間布局以及構圖結構形成了新的形式,以一種全新的藝術美學及視角追求畫作畫面的新穎風格。這一變革在我國傳統山水畫構圖方法上十分具有代表性,融入了宋代文人的精神氣質,也引發了當時山水畫技法的變革,《山水十二景》就是這種繪畫構圖技法的代表作之一。畫面中的大面積留白給人以意境悠遠之感,然而為了塑造空寂卻饒有韻味的意境,笛樂在樂曲開頭的引子部分使用了氣息綿長的平直音,畫筆隨著氣息落下線條,描繪淡墨下隱約的山影起伏,笛樂由低音區直至空靈的泛音。

2.“指”

笛曲《漁笛清幽》中大量使用的“指”類技法屬于南派以及“趙派”的技法。本曲的譜面上大量使用的二度前倚音,大部分可視為傳統管樂演奏時所用的“疊音”手指技法,標記為“又”,“tr”即為“顫音”,“扌”或“丁”即為“打音”,贈音雖然并未在譜面上體現,但在演奏時多用于樂句句尾音結束后緊隨而出(與后倚音相似)的小字一組或“a”。這類技法在江南絲竹與昆劇、越劇等傳統戲曲音樂中較為多見,如南派笛樂代表作品《姑蘇行》其創作源自于江南絲竹《節節高》,曲風與昆曲旋律相仿,其中“顫”與“疊”的結合使用更有模仿絲竹樂中琵琶輪弦的手法,為音樂旋律潤色。更以特色獨具的音樂語言凝練而集中地描繪出這一江南勝景,樂曲以余音裊裊作為結尾,留下深深的余思。南北笛藝中技法使用的風格差異較大:南派以“顫、疊、贈、打”為主;北派以“剁、滑、吐、花”⑩為主,常用于梆子戲、二人臺等北方傳統戲曲音樂之中,基本未在本曲中出現。如《喜相逢》作為將竹笛藝術以獨奏形式搬上舞臺的近代第一首北派風格獨奏曲,笛樂再次從戲曲伴奏中獨立出來,其以剁音、花舌配合力度,模仿二人臺牌子曲《碰梆子》的戲曲風格,將音樂畫面生動形象地展現眼前。

而“趙派”技法在南派基礎上,不僅在氣息演奏方法上進行了南北融合,更在繼承南派指類技巧的基礎上,結合使用了北派的指類技法,“南曲”風格為主,“北調”技巧的融合這也是本曲中的特色之一。“趙派”根據浙江民歌、地方戲曲為基礎改編創作了許多經典笛曲作品,如《采茶忙》《婺江風光》《漁港春潮》等,此外還有以湖南民間歌曲以及李白《越中覽古》改編而成的作品《鷓鴣飛》。“趙派”的創始人趙先生以浙江婺劇為靈感源頭,選用戲曲曲牌“亂彈”等,將尋板、平板、游板等多種戲曲板式組合,加以發展變化,創作了《三五七》《二凡》等反映浙風民情的笛樂作品,更在其中大量運用剁音、吐音等技巧,使得曲調豪放激昂。在婺劇、昆腔的基礎上,取材于“點絳唇”“二郎神”等,創作《早晨》《幽蘭逢春》,旋律抒情卻也有剁、滑等技巧的運用。如此手法的結合運用十分大膽,更凸顯了“趙派”特色。技法之余,樂曲演奏時的音樂處理手法與風格因人而異。而《漁笛清幽》引子中滑音指類技巧的使用就是源于此。在演奏版本中,氣息句法貫穿全曲,他將引子中第6小節中小字一組“a”至“b”兩音之間的過渡處理成滑音,滑音雖為北派“指”技法,但此處的運用是以音的自然過渡,加以其對“顫”“疊”“贈”技法的處理運用,更好地模擬了水影相接、水墨相融(見譜例16),因而稱本曲在繼承南派指類技巧的基礎上,結合使用了北派的指類技法,傳承于“趙派”技法。

譜例16

此外,本曲中的飛指是一大特點,其運用在前文中有所提及表述,其實為顫音變化后的一種手指技法。伴隨顫音的出現,隨其時值長短以及指法形成的音程度數而有所區分,曲中出現的即為長顫、短顫以及飛指(多度音程顫音)。長顫一般出現于樂句結尾處,如“煙村歸渡”中第10、11小節過渡句的尾音,由慢漸快復漸慢,仿佛木槳觸及平如鏡面的江水,漣漪不止,暗流拍岸復返。短顫常用于樂句短音上,顫動速度較快,用于前后音型銜接,呈現江南絲竹流暢之感。飛指在傳統笛曲中很少出現,相比較而言,飛指更適合在時值偏長(一般兩拍以上)或者散板的延長音上使用,從而能夠體會到多度顫音的聽覺感受。曲中飛指技法所呈現的書雁展翅之景恰好與畫面中幾點飛雁相呼應。顫音通過指尖與笛身竹管的勻速拍打,為畫中時而平靜時而清風掠過揚起幾波漣漪的湖面留下痕跡。

曲中疊音與打音的使用相得益彰,貫穿全曲,若隱若現,演奏之處聽似自由無章法,卻使用了傳統江南絲竹中管樂的基本演奏法,“打音”常用于前后同音時的第二個音上,替代了此處吐音的作用,卻因下行二度的音型波動帶來完全不同于“舌”技法的效果。贈音則在曲中使用較多,尤其在“漁笛清幽”樂段中每一句的結尾幾近使用,模仿板鼓之聲和泉水咽石之回響。“顫”“疊”“贈”“打”看似隨意的使用,在幾幅畫面中猶如畫筆自然點綴,有的表現了風中搖擺不定的舟影,有些是山林之中若隱若現的村屋,也有從畫中聯想而來的鳥語蟲鳴、魚躍水面、暗波拍打河堤的聲音,或許并沒有從畫作中觀察到,卻于自然山水中存在的一些自然之聲。

笛樂中豐富的指類技巧與宋畫《山水十二景》殘卷中的筆法相對應,一技成一法,彰顯音樂與書畫之間的音韻對話。畫面所展現的是錢塘山水自朝至暮的一幕幕風光,筆法畫風十分精簡概括,處處披露畫家在自然之中尋求無限優美和生活野趣的清幽情趣。從其所用的技法來看,全卷以禿筆勾勒畫成,坡石呈現了皴法的間雜——大小斧劈皴和拖泥帶水皴,而這正是夏圭筆下獨有的畫風和面目。復而細細賞味品讀,不難看出,夏圭先以水較多的濕筆使得畫面的淡墨產生暈染的效果,然后再以水墨筆法中的干筆和濕筆相互巧妙對比運用、逐層堆棧加重色彩。每一筆所顯示的自然老練,不論樹木或是山水皆是疏落有致。樹木枝干、野草綠叢中處處用筆隨意點戳而成,筆下十分生動活潑。人物、樓閣也是信手勾畫而成。縱觀全卷布局,構思精密卻并不繁復,每一幅畫面相互連接處的筆墨間隙連貫,山野間一石一木都經周密考慮。如《煙村歸渡》這一景,畫面左側布滿的沙腳和《漁笛清幽》一景中郁郁蔥蔥的樹木枝丫,筆法墨色皆是避讓了畫面間的留隙,卻又構成了畫卷相互間不容發的形態,這又與書法中的“計白當黑”有著異曲同工之處。史上有人曾評夏圭的筆法險峭,用思巧密,其所指即為該種畫風特色。商格曾于《商文公集》中對夏圭畫技稱贊道:“一見令人塵慮清,乃知禹王筆法精。”而指類技法能夠恰如其分地在氣息的基礎上代替畫作中的筆法來“勾畫”笛樂中的點線。

3.“舌”

“舌”類技法在北派風格作品中被廣泛地運用,南派傳統笛曲或是江南絲竹等地方性風格音樂更強調以氣息為主,南派中的“指”類技法多有替代“舌”(吐音)等技法的功用,樂句句頭中少數也有使用“氣吐”(亦稱為“唇吐”),本曲中在多句樂句句頭,樂句銜接時會用到吐音,在樂曲中起到引導氣息以及旋律中斷句的效果。

4.音畫與“意境”

笛曲與畫作從內容的呼應到意境的一致,是笛曲演奏轉化為音畫統一的關鍵。笛曲、畫作表現的是宋都臨安錢塘江宛若仙境的山水漁幽,反映的是宋代文人的人文精神和作者當時的情感。

縱觀笛樂全曲,第三部分“漁笛清幽”的散板部分其旋律靈感源自琴曲《仙翁操》,前文在分析調性與音型時,即指出該段為唯一一個節奏旋律重復,且轉調之處,這一點睛之筆襯托出了全曲的一個意向——江上吹笛者。從“遙山書雁”的飛指意指“書雁”遠飛,至“煙村歸渡”以昆曲繪作禪意江南,復“煙堤晚泊”再度意指“雁影”歸巢,只有“漁笛清幽”的“江上笛者”這一形象最為細致刻畫,猶如江面傳來《仙翁操》般遼闊灑脫的笛聲。而這一意象寄托了曲作者對悠然隨性、將自然之音注入生命的向往,能于天地之間吹徹一根笛,反思回味后化作一曲渾然天成。

宋畫展露文人雅士的思想精神,笛樂以笛技、笛韻傳遞人文情懷,《漁笛清幽》中的笛技模擬畫技筆法,笛韻揣摩畫風,尋求古典美學在宋畫與笛樂之間引發的共鳴,不僅僅結合了書畫的背景與內容,還借鑒了琴曲和昆曲的旋律與意境,剖析并重塑意象所蘊含的情懷。作品深入淺出地表明了作者對笛樂傳承的觀點與態度,傳承發展不僅僅是笛技的傳承與發展,更是笛文化的探尋與思索,亦如宋代文人四雅背后藝術與文學的兼容性,士大夫仕道坎坷下重塑“漁隱”意象,在發展之路上探尋藝術流派背后的共性,亦不可忽視傳承之路下藝術的個性。

注釋:

①杜如松,浙江音樂學院國樂系教授、碩士生導師、中國音樂家協會竹笛學會副會長、中國民族管弦協會理事。

②林海鐘,中國美術學院國畫系教授、博士生導師。

③夏圭,又作夏珪,錢塘(今杭州)人,字禹玉,生卒年無考。于南宋寧宗朝(1194-1224年)任畫院祗候,賜金帶。早年專工人物畫,后以山水著稱,與李唐、劉松年、馬遠合稱為南宋畫院“四家”之一。

④李慧漱,藝術史學者,美國加州大學洛杉磯校區藝術史系教授。

⑤樊祖蔭:《五聲性調式和聲研究》,載《中國音樂學》,2017年第1期,第137-141頁。

⑥楊載:《詩法家數》(元代詩詞試論著作),載[清]何文煥:《歷代詩話》,(臺灣)中華書局,2004。

⑦傅若金:《詩法正論》(元代詩詞試論著作),載《中國詩話珍本叢書》第三冊,北京圖書館出版社,2004。

⑧江明惇:《漢族民歌概論》,上海音樂出版社,1999。

⑨《畫筌》,康熙七年(1668)夏付印,中國清代繪畫理論著作,講述山水畫理論和技法,兼及人物畫和花鳥畫。

⑩笛曲中北派技法,指類與舌類裝飾音。