廢棄遺留地重金屬污染土壤治理與修復案例研究

幸秋明

(中化環境修復(上海)有限公司,上海 200000)

1 土壤污染治理與修復技術概述

污染土壤修復技術的研究起步于20 世紀70 年代后期,由于鎘污染土壤造成的“骨痛病”問題受到極大關注[1]。在過去的30 年期間,歐、美、日、澳等國家紛紛制定了土壤修復計劃,巨額投資研究了土壤修復技術與設備,積累了豐富的現場修復技術與工程應用經驗,成立了許多土壤修復公司和網絡組織,使土壤修復技術得到了快速的發展。中國的污染土壤修復技術研究起步較晚,在“十五”期間才得到重視,列入了高技術研究規劃發展計劃,其研發水平和應用經驗都與美、英、德、荷等發達國家存在相當大的差距[2]。近年來,順應土壤環境保護的現實需求和土壤環境科學技術的發展需求,科學技術部、國家自然科學基金委、中國科學院、環境保護部等部門有計劃地部署了一些土壤修復研究項目和專題,有力地促進和帶動了全國范圍的土壤污染控制與修復科學技術的研究與發展工作。其間,以土壤修復為主題的國內一系列學術性活動也為中國污染土壤修復技術的研究和發展起到了很好的引領性和推動性作用。

近年來,大量的工農業生產活動致使土壤中的重金屬含量超標,造成的土壤環境污染問題日益嚴重,對人體健康造成危害。造成土壤污染的重金屬元素主要有汞、鎘、鈀、鉻、砷、鋅、銅、鎳等元素[3]。重金屬污染物在土壤中移動性很小,不易被分解,易隨食物鏈進入人體,造成對人體的潛在危害。

目前國內外適應重金屬污染土壤治理與修復技術主要有異位固化/穩定化、異位土壤洗脫、水泥窯協同處置、原位固化/穩定化、土壤植物修復等技術方法[4]。

2 項目概況

2.1 工程概況

某工業園區內企業于2011 年基本完成搬遷工作。工業園區廢棄遺留地塊被當地政府收儲,擬規劃為教育建設用地。工業企業關停或搬遷,遺留下來大量可能存在的環境污染場地,若這些場地未經環境調查評估或修復,場地的再利用可能存在潛在的健康風險。本工業園區面積2×106m2,主要規劃產業為紡織、銅材加工、建材等。2009年8 月,省監測站中心對某工業園附近的農田土壤、雨水管網排口附近農田底泥進行了采樣和監測分析。監測結果表明,某工業園區輻射線八個方位距離200m 處的村莊土壤環境質量尚好,而沿工業園區雨水排放管口靠近童家村側農田土壤出現超標現象,最高超標倍數銅8.2倍、鈀4.6 倍、鋅13.2 倍。初步判斷,農田土壤污染的途徑主要是受涉重企業廠區堆場、沉降等造成的重金屬污染物隨雨水徑流進入排水系統,最終進入農田。

2.2 場地條件分析

(1)場地水文地質條件。調查場地地下水主要為第四系松散堆積物孔隙潛水,地下水補給來源主要為大氣降水,地下水較貧乏。勘察期間于勘探深度范圍內揭露的地下水水位埋藏深度為2.9m~4.5m,高程為-1.22m~-5.58m。(2)場地現狀。近期對施工現場進行踏勘發現,確定土壤處理暫存及處理場地安排在某空閑場地。土壤修復區域被某單位占用作為其施工辦公及住宿的區域,其他區域原鋼架結構廠房、工棚、磚砌結構及其他建筑物均已拆除。廠區北面、西面及南面均有道路,出入口位于北面。進場寬7.0m~10.0m,目前道路條件較好,可滿足運輸要求。(3)場地未來用地規劃。根據《某縣城市總體規劃(2015-2035 年)》,本項目涉及的規劃目標為教育科研用地、二類居住用地和商用設施用地。本項目場地,目前規劃為二類居住用地和商用設施用地。

2.3 場地污染情況

場地調查結果表明,場地內土壤污染為重金屬污染。A 地塊,超過篩選值的主要為砷、鎘、銅、鉛、鎳、鋅,其最大濃度分別為砷195mg/kg,超標4.8 倍;鎘487mg/kg,超標24.35 倍;銅2360mg/kg,超標1.2 倍;鉛3560mg/kg,超標8.9 倍;鎳222mg/kg,超標1.485 倍;鋅24000mg/kg,超標4.88 倍。鎘超標嚴重,其最大超標倍數為24.35 倍。

2.4 治理修復范圍及工程量

場地土壤中主要超標污染物是砷、鎘、銅、鉛、鎳、鋅,修復區塊共8 塊,污染深度為1m~5m,污染土壤施工場地總面積為6249m2,需修復的污染土壤總土方量為13827m3。土壤污染修復點位及深度修復量估算見表1。

表1 土壤污染修復點位及深度修復量估算表

2.5 場地修復目標

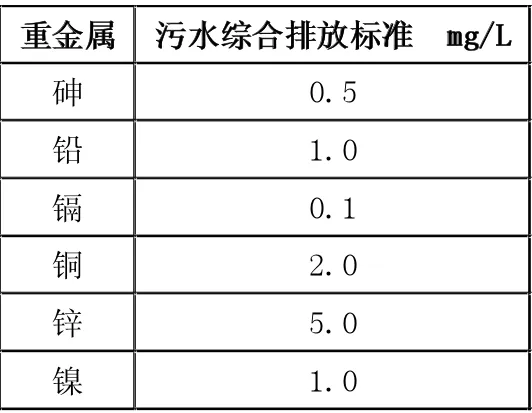

地塊調整作為二類居住用地和商用設施用地,按照《土壤環境質量建設用地土壤污染風險管控標準(試行)》(GB 36600-2018)篩選值作為修復目標值,土壤浸出濃度執行《污水綜合排放標準》(GB 8978-1996),見表2。

表2 土壤浸出濃度修復目標

3 方案設計

3.1 技術路線

以重金屬污染土壤治理與修復技術為指導,以污染土壤治理與修復為依據,在場地環境調查與風險評估的基礎上,系統收集、整理項目場地內環境、水文地質、分析測試等資料,采用固化/穩定化方法手段,通過污染土壤清挖、轉運、處理、養護、檢驗、路基填埋等一系列步驟,達到項目場地重金屬污染土壤治理與修復的目的。

3.2 工藝流程

本項目工程修復技術路線及工藝流程圖如圖1所示。

圖1 總體技術路線

(1)根據重金屬污染土壤的污染范圍進行定位放線,按照污染范圍進行開挖,挖掘后用封閉式運輸車運輸至工業園廠區廠房內暫存。(2)根據施工需要轉運至匯鑫公司固化/穩定化處理場,對污染土壤進行預處理,篩選去除建筑垃圾以及大顆粒,清洗去除污染物,檢測合格后填埋或者進一步利用。(3)篩選后的土壤要進行精細化地篩分和破碎,方可保證后續的治理要求,然后進行固化/穩定化修復工序。對于含水率較高的土壤,需采用石灰減少土壤中的含水率,將土壤含水率控制至25%左右,方可進行后續施工。(4)預處理后的土壤根據其污染物質的濃度,以及小試結果,確定最終的加藥量。需穩定化處理的污染土壤采用ALLU 篩分破碎鏟斗和穩定化藥劑進行充分混合。(5)修復處理后的金屬污染土壤按照不超過每500m3一個樣品進行取樣檢測,按照《固體廢物浸出毒性浸出方法水平振蕩法》(HJ 557-2009)進行浸出試驗而獲得的浸出液中,pH 值、鎳、銅、鋅、鉛、鎘、砷等污染物的濃度均未超過《污水綜合排放標準》(GB 8978-1996)中最高允許排放濃度。(6)驗收合格后的土壤,外運作為路基、建筑填土。

3.3 技術參數及設備

污染場地修復技術最關鍵的節點在于修復工藝參數的確定,本項目污染土壤固化/穩定化技術的工藝關鍵參數見表3。固化/穩定化處理的具體參數如穩定劑種類、投加量和投加方式、最佳土水比、最佳養護時間將通過小試和中試確定。

表3 污染土壤固化/穩定化關鍵工藝參數

固化/穩定化工藝處置技術選用的主要工藝設備包括:挖掘機、篩分破碎鏟斗設備。常用機械設備清單見表4。

表4 項目主要設備清單一覽表

3.4 總體施工

(1)施工順序。本項目污染土壤在不同地塊,主要為異位施工,通過對現場平面合理布置利用,同時滿足工期要求下,按照以下施工順序施工。進場后進行現場三通一平(包括污染范圍內地面被破壞及建筑垃圾清理)、臨時設施建設以及設備進場等施工準備工作。交點現場控制點,進行污染區域測量定位放線。該地塊包括B、C、D、E、F 五個區域,開挖后暫存于某工業園區A 公司1#場地空閑廠房內和2#場地露天空置水泥場地暫存。表層清潔土(0~1m)進行清挖,清挖后集中堆放,取樣檢測合格后方可用于道路墊土或者回填,如若檢測結果不合格則隨污染土一起處置;隨后再對1m~5m 污染土壤進行清挖,清挖出的污染土壤轉運至臨時暫存區,暫存過程中按處理批次放置于固化/穩定化處理臨近區域,方便分批次進行固化/穩定化處理。污染土壤修復完成后進行自檢,自檢合格后申請驗收;驗收合格后外運作為路基、建筑填土所用。本工程總體施工順序為:現場三通一平、臨時設施建設→測量放線→固化/穩定化修復、驗收→資源化利用→項目竣工驗收撤場。

(2)施工計劃。污染土壤固化/穩定化處理方量為13827m3,擬采用ALLU 篩分破碎鏟斗對污染土壤進行修復,該設備的運行能力設為300m3~500m3/臺班,日運行8h 為1 個臺班,每天可運行1 個臺班,本項目配2 臺設備,計劃80 天內處理完(包含污染土壤開挖轉運、修復、養護時間)。

4 修復效果評估

4.1 污染土壤清挖驗收

對于大面積開挖區,采集場地土壤開挖清理后新鮮的表層土壤(0~1m);對于開挖后的土坑,同時采集坑壁土壤樣品。考慮到本場地不同污染區以及同一污染區不同深度土壤中污染物種類、濃度變異較大,驗收土壤采樣采用系統網格布點,參照《場地環境調查技術導則》(HJ 25.1-2014)中技術規范,采樣密度為20m×20m。基坑四壁分兩層采樣。

本項目開挖產生的基坑,即污染修復區域,基坑驗收為對基坑遺留土壤進行采樣檢測,從而綜合分析修復區域是否還存在污染。

(1)監測項目。場地修復驗收的監測項目為需要修復的污染因子,基坑驗收的監測項目同土壤修復因子。

(2)基坑驗收流程。a. 單個基坑挖完后即開始基坑驗收自檢。b. 基坑按照設計深度和邊界挖到后,基坑特定的自檢首先是對顏色異常、氣味重的區域進行立即檢測,檢測采樣需要監理在場,所有樣品送至第三方進行檢測分析。c. 對于異常值,報監理和業主審定是否繼續清挖。如清挖,則確定邊界后繼續挖異常值的點。d. 基坑清挖完畢,再進行全面布點的自檢檢測。

(3)布點方案。對完成污染土壤清挖后界面的監測,包括界面的四周側壁和底部。如需采集土壤混合樣,可根據每個監測地塊的污染程度和地塊面積,將其分成1~9 個均等面積的網格,在每個網格中心進行采樣,將同層的土樣制成混合樣。

4.2 污染土壤修復驗收

為確保污染土壤的修復效果和工期要求,《建設用地土壤污染風險管控和修復監測技術導則》(HJ 25.2-2019)的要求,對修復完成后的土壤進行自檢采樣,并委托有資質的第三方檢測公司進行樣品檢測,如發現不達標的樣品,就要對該區域土壤進行二次修復,直至自檢結果滿足標準為止。

(1)檢測項目。場地修復驗收的監測項目為需要修復的污染因子,主要為重金屬砷、鎘、銅、鉛、鎳、鋅。

(2)布點方案。修復效果驗收過程的環境監測對象包含修復后土壤堆存。按照相應的標準對修復效果驗收過程中各環境介質進行定時、合理地監測安排,有利于避免二次污染的發生,保證修復質量,確保施工人員及場地周邊居民的健康安全。對于異位修復后的土壤,采用隨機布點法布設采樣點,原則上每個樣品代表的土壤體積不應超過500m3,布點數量應根據修復技術修復效果、土壤的均勻性等實際情況進行調整。

4.3 修復效果評估總結

在驗收階段需對清挖后基坑和修復后土壤進行采樣檢測。基坑土壤共采集基坑底部和基坑側壁土壤樣品25個,通過檢測分析,基坑土壤的重金屬濃度均達到《土壤環境質量建設用地土壤污染風險管控標準(試行)》(GB 15618-2018)篩選值。修復后土壤共采集30 個,與修復前相比較,土壤中砷、鎘、銅、鉛、鎳、鋅的浸出濃度大幅下降,滿足《污水綜合排放標準》(GB 8978-1996),達到修復治理目標。