渤海西域傳統民居類型及其特征研究

李世芬 姚澤楠 王 斐

傳統民居,其形成往往伴隨著樸素美觀,節能又舒適的需求,蘊含著民族、宗教、習俗、地域文化、生活習性文化意象,可謂民間藝術精粹。本文鎖定渤海西域范圍內民居,探尋地域材料、社會文化、生活習俗、移民等文化交融影響下的建筑形式和裝飾風格,并就其地域性特點試圖探究民居的物質性和精神性屬性和特征。

1 研究背景:整體視野中的渤海西域

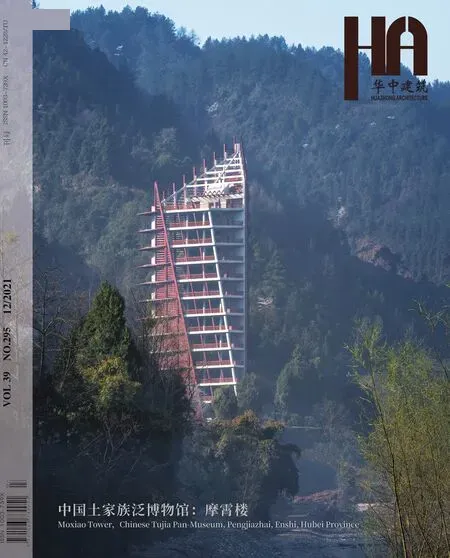

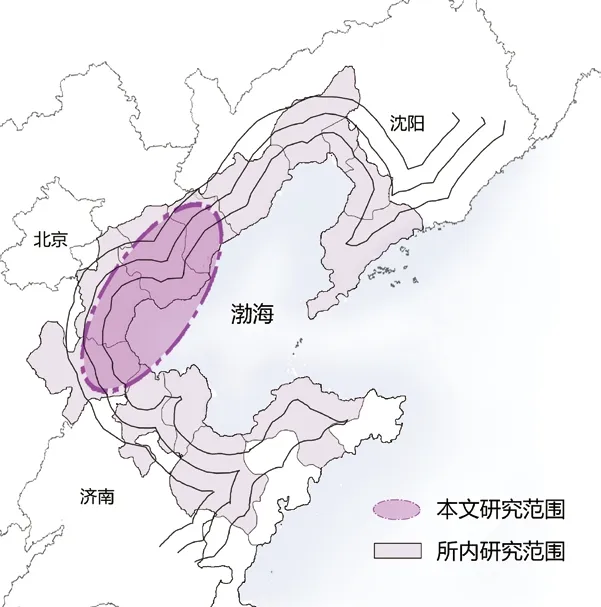

基于團隊近年來對于環渤海整體體系的研究,本文鎖定西域文化地帶進行研究。渤海西域即相對于環渤海區域的西部地區,主要包括秦皇島、唐山、天津、滄州4市、19個縣區(圖1~2)。

圖1 環渤海與西域范圍

圖2 西域縣、市分布

(1)地貌

渤海西域包括了華北山地、華北平原、渤海海域三種華北地貌類型[1]。區域內地勢從西北向東南逐漸降低,復雜多樣的地理條件也造就了民居類型的多樣化。

(2)文化

渤海西域歷史悠久且地方之間交往廣泛,屬多民族聚集區,歷史上也是移民和軍屯的匯集區,存在大量人口遷移活動。就人口機械變動來說,滄州以山西為主要的遷入省;唐山和天津人口構成比較復雜,呈雜居的特點。秦皇島以關外滿人遷入為主,也有因戰爭因素遷入的蒙古和中原人口。渤海西域在文化上受到關外文化、京城、晉商、大運河文化、中原文化等的廣泛影響,呈現多元化的特點。

(3)住居文化

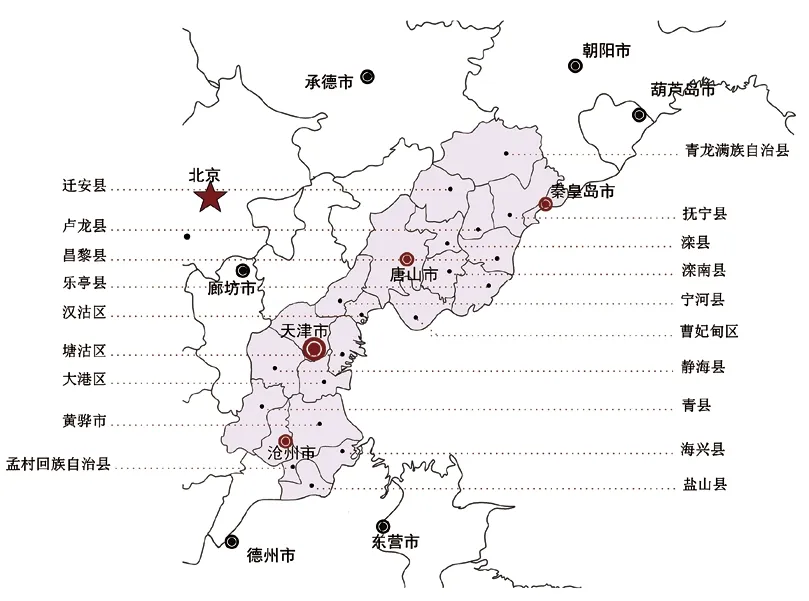

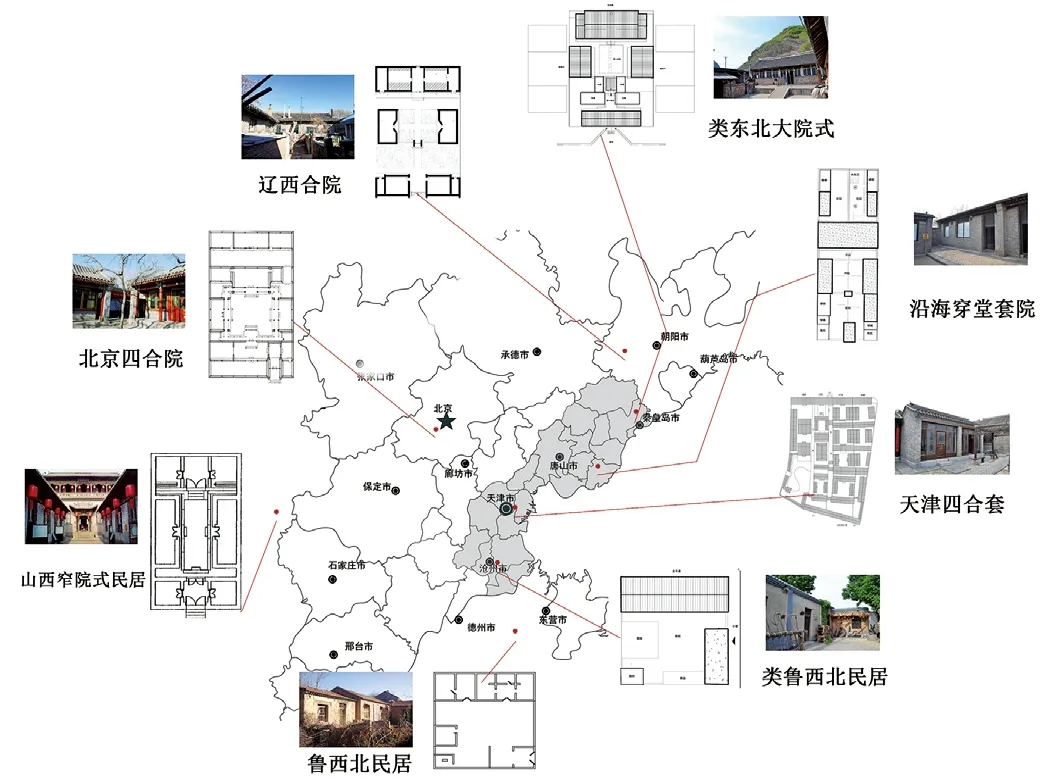

在民居建筑層面,民居的形態深刻體現著文化的烙印。歷史演進中,不同文化和民居形態也在均衡融合[2]。西域民居的發展離不開與周邊文化圈的交互影響[3]。其中民居類型受北京四合院影響最大,同時有東北大院、晉中窄院、魯西北民居等影響。因此,西域地區傳承了聚家合處的家庭觀念,并形成了整體式布局的合院式民居類型(圖3)。

圖3 西域周邊文化圈

2 渤海西域民居形制及其特征

渤海西域傳統民居在選址和營建上以樸素的自然生態觀為指導,以特有的自然環境、氣候特征與社會文化為依托,形成了適宜居住的聚落有機體。在民居層面,西域民居傳承儒家禮制思想以及因地制宜的生態智慧,在院落布局和建筑構筑形態上呈現地域性和適應性的特點。本文基于對14個村落的實地調研與分析,嘗試對民居的形制、類型進行提取與梳理,以探析其物質性屬性及特征(圖4)。

圖4 民居樣貌類型與分布

2.1 建筑平面形制

渤海西域民居建筑形制為院落圍合式,以獨院式為主,又有多進院落、跨院、組合式院落多種形式。布局上多坐北朝南,以正房為重心,兩邊設有廂房。其中受禮制思想影響,若只有一側廂房多設于東側;院落為組織和活動的中心,同時兼具保障充足日照、抵御寒風及氣候調節的功能。通過移民遷徙和文化傳播時序的影響,渤海西域聚落存在分異,民居的平面形制也與周邊民居既有聯系,又有差異[4]。根據調研現狀,具體劃分以下幾種類型:類東北大院式、沿海穿堂套院式、中原大院四合套、類魯西北簡式合院等(圖5)。

圖5 民居平面形制及建筑類型

(1)類東北大院式

主要分布于區域東北地帶,包括青龍、撫寧、山海關等一帶。多為單進院落,院落比較寬闊,縱深與面寬相當,布局較為松散,以低矮院墻圍合,對外開大窗。大門多位于南側正中,或隨墻設置或為倒座當心間,院內留地多種植花木滿足日常需求。在形制上,與東北大院和遼西合院大氣寬闊的院落相似,但院落規模以及房房之間的距離比其略小。不像北京四合院的布局嚴謹,廂房的布置比較隨意,倒座也可因實際情況進行選擇性設置;私密性和等級性也不如北京四合院[5]。

(2)沿海穿堂套院式

主要分布于區域中、東部,包括昌黎、樂亭、灤縣等沿海地區[6]。院落為二進或三進形式,院落縱深大于面寬,以獨立磚或石砌圍墻進行院落分隔。第一進院落多布置附屬建筑和牲畜空間等,宅院開門方向為正中或東南角;以中院為核心,為生活起居空間,形制最為完整。中院正房明間為過堂屋,由一道墻將其分為兩個部分分別進入后院,后院為兩個獨立院落。作為菜地或起居室。這種布局滿足了家族戶數較多的分家之便。民居形式根據實際需要進行變通,更加實用質樸。

(3)四合套

主要分布于區域中部,多在天津比較富庶的地區。受京城禮制影響較大,建房不過三間五架,于是家族大戶為擴大居住空間通過院落組合來完成。院落布局靈動自由,規模宏大,院窄墻高、建筑精美,少施彩繪。四合套的院落沿橫縱方向進行變化組合,其中縱向交通以箭道來實現。整體建筑風格古樸敦厚,裝飾精巧大氣,又有商業文化的特點。

(4)類魯西北簡式合院

主要分布于區域南部,如天津南部以及滄州大部分區域。在民居營建和住居習俗上與接壤的魯西北地區很是相似。由于在布局上民居院落南北向相連,院落中幾乎沒有倒座,院落布局以單進二合院為主,院落面寬大于縱深。開門位置也與坎宅巽門不同,多開于宅院東或西墻的南側。民居一般較簡樸,建筑形式特色不突出,多以實用性為主,裝飾較少。

2.2 民居建筑類型:基于正房樣本的研究

渤海西域地區民居正房在布局上比較相似,間數一般為奇數,以三間最為普遍,多對稱式布局,當心間作為廚房或者禮制空間,兩側為臥室[7]。由于“庶民所居房舍不過三間五架”,民間大戶在三間的基礎上發展了“三間半”“明三暗五”以及“四破五”的形式。“三間半”即正房一側次間為一間半的形式;“明三暗五”即建筑外觀為三間,實際上次間里邊還有隱藏的一間;“四破五”即正房除當心間外兩側均為一間半的形式。

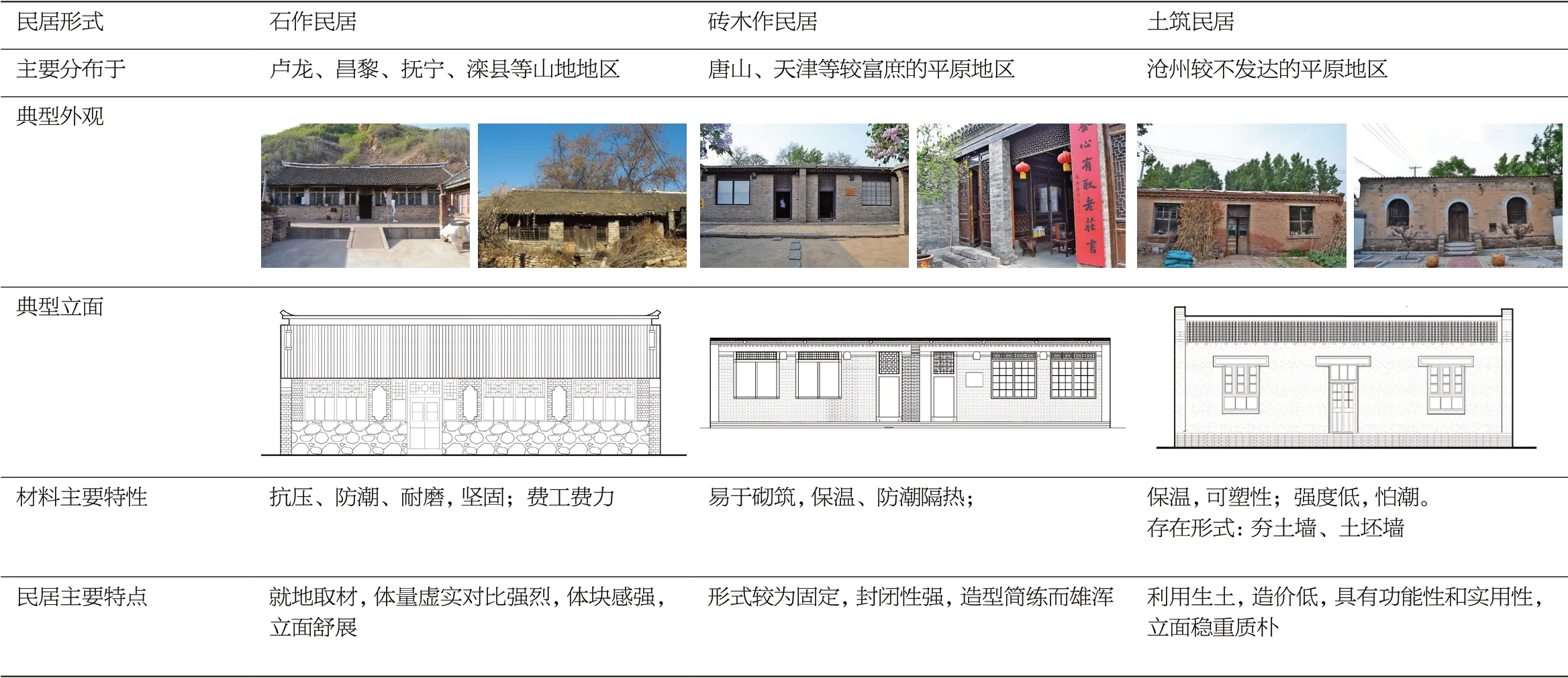

渤海西域地區不同的地域材料資源造就了豐富多彩的民居構筑形態。傳統民居在材料的應用上講求依據材料特性進行運用,最終呈現出地域性的顏色、質地與紋理的材料表情[8]。以建材不同對當地民居正房的構筑形態來進行劃分,可分為石作民居、磚木作民居、土筑民居三種類型[9](表1)。

表1 基于材料類型劃分的傳統民居正房構筑形態

石作民居以石材作為主要建筑材料進行建造房屋。石頭房較少,多與磚、木結合進行建造。磚木作民居是渤海西域的主要民居構筑形式,作為北京四合院的民間形式,形制較為相似,風格上更極具民間特色。土筑民居即利用生土材料進行建造,主要是夯土和土坯兩種形式。夯土墻是一種通過對素土進行夯實以提高強度來建造房屋。土坯墻是在原先夯土技術的基礎上,通過磨具壓制或燒制成規矩統一的土磚進行壘砌。

3 住居文化特征解析

在民居歷史演變過程中,民居延續的核心正是文化的傳承和發展。以下就民居民俗文化、建構文化及裝飾美學文化三個方面來探究住居文化的精神性屬性和特征。

3.1 民俗文化:相地,擇時,適宜營建

營建習俗在民居的建造過程中起著重要的作用。在營建方式上,主要有房主與親鄰按照施工習俗來建造房屋或為村鎮組織的施工專業團隊進行民居營建。選址上多為避風向陽,地勢平坦之地。建房多規矩方正,注重風水,如排水的陽溝多繞大門而泄,寓意“蓄財”,宅門忌沖道路、樹木、水塘等,如不可避免會采用相應的破解之術。“天時”在房屋營建也非常重要,在破土動工、上梁、喬遷等重要的時間節點,會鳴鞭、放炮、插紅旗等,在要項結束時還會設宴款待親鄰和施工人員。

在具體營建過程方面,以海興縣為例,傳統民居多為土木結構,除土坯和泥土壘筑外,還有一種是用磚砌筑房基,用蘆葦隔濕防堿,以土坯磚或泥土砌筑,房頂木質檀條起脊搭置,蘆葦編笆,秫秸綁扎,粘土麥秸泥合屋面[10]。整個過程按照流程有條不紊地進行。

3.2 平坡兼具,多元化屋頂建構

渤海西域民居屋頂形式有雙坡頂、囤頂、平頂三種形式。其中秦皇島、唐山、天津沿海區域均以雙坡頂居多,自唐山大地震之后,平頂房在秦皇島、唐山沿海區域村鎮也有發展[11];囤頂形式也應用較廣,主要在秦皇島、唐山地區;平頂房則在平原地區更為廣泛。屋頂體系分為屋架結構、屋頂、屋脊三層。不同的屋頂形式隨材料和營建技藝的不同在屋架結構等方面呈現不同的特點(圖6)。

圖6 三種屋頂形式

圖7 傳統民居裝飾元素

雙面坡屋頂結構形式較多,最為高級的是五檁抬梁式木構,多用于城市民居或富裕之戶。另外還有經典抬梁式木構的簡化和變形形式,其中最簡單的為由橫梁與磚或石墻體共同承重的人字形屋架,叉手直接架在橫梁的兩端,其上鋪檁條,然后鋪茅草等再鋪瓦,還有通過增加頂檁柱和橫向穿枋來增加整體穩定性。還有在抬梁式基礎上頂檁柱延長至橫梁等形式。

囤頂屋頂是梁柱結構組成主要的承重體系之上立短柱,短柱的高度決定著屋面的弧度,沿面寬方向在短柱和橫梁上架粗原木拼接的檁條,其中檁條端部和橫梁置于墻體之內以免木材受潮;在上置椽子形成囤頂初形,再以草泥、葦桿或麥秸等覆層,最上部以堿土、焦灰、水泥等形成屋面層防止雨水的沖刷[12]。

平頂屋頂結構更為簡單,檁條直接置于橫梁上,順檁搭椽,再以秫秸、麥秸或蘆葦層滿鋪,最上層以草泥或水泥等抹面,形成平頂屋頂形式。由于當地民居內向性的特點,平屋頂往往略帶弧度向院內傾斜。

3.3 民居裝飾文化

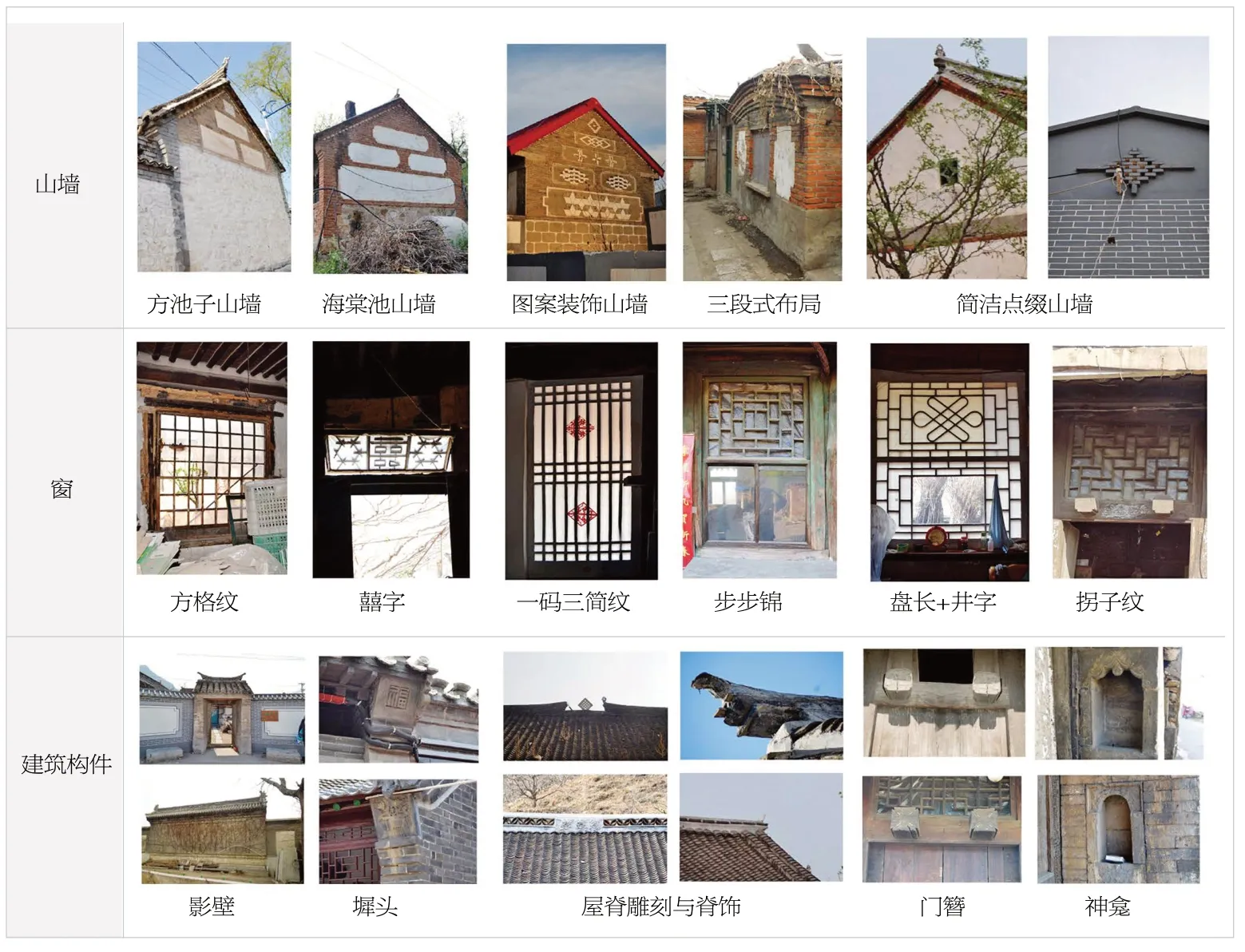

裝飾作為民居建筑的構成要素,深切體現了地域文明和人們對于美好生活的希冀,是民居中最具精神性屬性的部分。渤海西域民居在傳承北京四合院裝飾形式的基礎上,結合自身經濟和社會條件創造了質樸的裝飾文化。民居建筑的裝飾主要體現在屋脊、山墻、檐部、門窗、墀頭、神龕、臺基等部位,常以雕刻、彩繪或其他飾物進行裝飾,極具藝術表現力。現就門窗、山墻、影壁和建筑構件的裝飾特征進行賞析(表2)。

(1)門窗

渤海西域的門窗主要是木結構施以紋樣、雕刻等進行裝飾。門按位置可分院門、外屋門、內屋門。院門為隨墻式和屋宇式,屋門為獨立設置或門聯窗的形式。門的裝飾性主要體現在門楣、門簪等構件部分。門楣有雕刻裝飾紋樣、彩繪的、素面欄板,也有貼對聯橫批而存在的。窗有支摘窗、橫批窗、檻窗、墻窗等形式。傳統窗欞形狀有方形、菱形、扇形、步步錦、云紋形、井字、喜字、卍字紋等,大多具有吉祥喜慶的含義,如:卍字紋有吉祥、萬福、萬壽的寓意。門窗的構件樣式豐富,如門檻、抱鼓石、門匾等在尺度、做法、紋樣上各異。

(2)山墻

山墻是渤海西域民居的重要裝飾部位。在秦皇島、唐山地區常見的有以青磚“淌白”收邊,在山尖和上身大小不同的“方池子”或“海棠池”或繪制圖案依墻面空間大小進行合理構圖,砌筑圖案豐富,形式靈活,以幾皮磚來進行上下部劃分,下部用磚石進行砌筑一定圖案,簡潔有韻律[13]。立面呈三段式布局。還有在山尖正中雕刻會繪制圖案或以開小窗的形式來點綴簡潔山墻。

(3)其他建筑構件

影壁在位置布置上,多就廂房南墻設置,也有獨立設置和在門外設置的形式。裝飾形式豐富,但多見于大戶人家;墀頭有裝飾和承重的作用,以磚雕、彩繪圖案、青磚疊澀等形式出現,多寓意吉祥;屋頂部分的裝飾較少,普遍性也不高,多在屋脊、檐部及瓦當滴水等位置,裝飾題材和形式較質樸、簡潔。其他建筑構件裝飾還有臺基、雀替、角柱石、神龕等形式豐富,兼具實用性與裝飾美學。

4 傳統住居文化之現代傳承策略

對傳統民居最好的保護就是在延續其營建傳統中不斷煥發魅力[14]。渤海西域傳統民居的物質性和精神性屬性值得當代傳承和發展。傳統住居文化如何與現代需求相結合,更好地發展地域特色成為我們亟待思考的問題。根據現狀與未來發展需求,在此針對村落和民居層面提出以下策略。

4.1 加強特色村落的活態保護

切實保護好村落的物質遺產和非物質遺產。保護原住民的生產生活方式和場景,因地制宜地提高村民的人居環境質量。完善發展結構和模式,多方位推進鄉村發展。加大宣傳力度,提高當地政府和村民傳統文化意識,并增強其對自身文化的認同感、歸屬感。

4.2 對民居建筑進行適應性保護和更新

加強對傳統民居建筑的特色評估和研究,對其進行分級并提出不同的保護和利用策略。對傳統村落的施工隊進行定期培訓,對民間技藝進行統計研究并提高其專業程度,對不同風貌的民居建筑進行不同程度的維修、翻新。結合現代生活特點對其空間與功能的調適,這也是傳統民居建筑的保護與利用最本質的核心[15]。

4.3 保留文化內涵,提取文化意象

對傳統營建技藝和裝飾文化進行吸收、傳承和運用,利用現代工藝和材料,保留文化內涵,提取文化意象。保護特色民俗民藝也是保留民族文化的重要手段,目前,有些民間匠人的創作技藝和風格瀕臨失傳,對工藝的傳承譜系的研究有待進行;文化意象和工藝不僅限于民居的營建中,也包括對文化內涵進行深入挖掘—消化—吸收—運用,具體運用到現代建筑設計甚至文化特色產業中[16];對傳統民藝進行轉化再創新也是現代傳承的有效手段,因地制宜對傳統住居文化及設計手法進行傳承。

結語

渤海西域傳統民居文化類型豐富,體現著人、自然環境、社會人文環境的和諧統一關系,同時蘊含著人文、技術與藝術價值。現代化進程中,各地住居文化正在淡化,有些傳統民間智慧正在消亡。從院落和單體形制、營建技藝、裝飾文化等方面發掘、梳理其住居文化類型,有利于其價值認知和系統性保護。同時,把握好傳統智慧和現代需求的關系,對傳統住居文化的現代傳承和適宜性發展有著重要的意義。

資料來源:

圖1~4,6~7,表1:作者拍攝、繪制;

圖5:課題組拍攝和網絡圖片,網址:https://zixun.jia.com/article/387161.html;http://www.beijingmuseum.gov.cn/art/2018/8/21/art_11061_386462.html;http://pic.sogou.com/d?query=%C2%B3%CE%F7%B1%B1%C3%F1%BE%D3&mode=1&did=1#did0。