基于異構(gòu)物聯(lián)網(wǎng)絡(luò)的輸電線路智慧巡檢方法

史思紅,何祥龍,王 富,王 強(qiáng)

(國網(wǎng)四川甘孜州電力有限責(zé)任公司,四川 康定 626000)

0 引 言

高海拔地區(qū)輸電走廊錯(cuò)綜復(fù)雜,多處于高寒地區(qū),地廣人稀、環(huán)境極其惡劣,線路運(yùn)行維護(hù)難度大、成本高,故障處理實(shí)效性低。大部分區(qū)域的輸電線路運(yùn)行維護(hù)作業(yè)方式還相對(duì)落后,信息化手段不足,不得不采用傳統(tǒng)人工巡視方式,按照計(jì)劃開展線路巡視和故障排查工作。然而,人工巡視故障排查難且耗時(shí)耗力,在無信號(hào)地區(qū)開展線路維護(hù)、檢修、搶修、改造工作難度極大,風(fēng)險(xiǎn)極高,電網(wǎng)公司在組織安全生產(chǎn)和人員安全保障中面臨巨大的生產(chǎn)壓力,傳統(tǒng)的運(yùn)行維護(hù)模式投入成本與效益不成正比,難以保證輸電線路的運(yùn)行維護(hù)工作質(zhì)量,無法實(shí)現(xiàn)供電的安全可靠。

國內(nèi)外許多學(xué)者對(duì)高海拔地區(qū)輸電線路智慧巡檢做了大量研究。智能運(yùn)檢體系采用了各類設(shè)備狀態(tài)傳感器、在線監(jiān)測(cè)裝置、智能穿戴、移動(dòng)終端、北斗定位等感知手段,從而實(shí)現(xiàn)了線路監(jiān)測(cè)的智能化[1-3]。由此可見,輸電線路智慧巡檢取得了一定的成績,但運(yùn)營商公網(wǎng)通信覆蓋有限,大量輸電線路傳感器存在通信盲區(qū)和接入壁壘,致使數(shù)據(jù)信息及電網(wǎng)資產(chǎn)的作用和價(jià)值難以顯現(xiàn),“全面感知”的整個(gè)通信鏈發(fā)展受到嚴(yán)重阻礙[4]。同時(shí),輸電線路傳感器采用單一來源的光伏供電,供電可靠性差,數(shù)據(jù)采集難度大,嚴(yán)重制約了輸電線路智能巡檢工作的開展。

1 輸電線路智慧巡檢框架

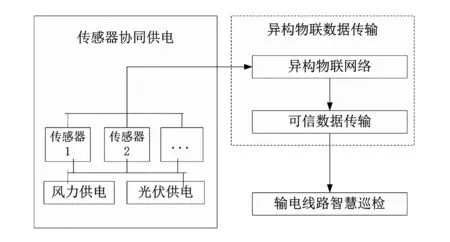

為解決高海拔地區(qū)輸電線路運(yùn)行維護(hù)檢修存在的傳感器供電可靠性差、無移動(dòng)信號(hào)區(qū)域數(shù)據(jù)傳輸難度大的問題,設(shè)計(jì)了一種基于異構(gòu)物聯(lián)網(wǎng)的輸電線路智慧運(yùn)行方法,架構(gòu)分為傳感器協(xié)同供電、異構(gòu)物聯(lián)數(shù)據(jù)傳輸和輸電線路智慧巡檢3個(gè)環(huán)境,架構(gòu)如圖1所示。

圖1 系統(tǒng)框架

2 輸電線路智慧巡檢方法

2.1 傳感器協(xié)同供電

在輸電線路塔頂部署有攝像頭、各種傳感器和無線微波中繼等設(shè)備,但卻沒有市電供應(yīng),因此需要在塔頂處設(shè)計(jì)塔頂設(shè)備的供電方式。設(shè)計(jì)采用風(fēng)力和太陽能互補(bǔ)供電方式保證供電穩(wěn)定的同時(shí)也可以降低功耗成本;使用磷酸鐵鋰蓄電池作為后備電力供電,在電力充足時(shí)可以將多余的電力存儲(chǔ)蓄電池中,在天氣狀況不好、供電能力較差時(shí)使用蓄電池中的電能對(duì)設(shè)備供電。

太陽能供電系統(tǒng)由光伏陣列、蓄電池和太陽能控制器組成,太陽能板是所有能量的來源,由于受灰塵、輻射、天氣以及光伏電池老化等因素影響,太陽能陣列輸出功率小于每個(gè)光伏電池輸出功率之和,該現(xiàn)象稱為不匹配損失。為減小光伏陣列不匹配損失,改變電池組件的連接方式能夠增加光伏陣列的整體功率輸出[5],因此采用光伏陣列建模的方式進(jìn)行研究,將最大功率跟蹤算法加載到太陽能控制器上,實(shí)現(xiàn)光伏陣列輸出最大功率。加載了最大功率跟蹤算法的太陽能控制器能夠控制蓄電池的充電電流和電壓,使充電效果達(dá)到最佳狀態(tài),從而讓蓄電池能夠快速、平穩(wěn)、高效充電,并控制充電過程的電量損耗、維持蓄電池的長時(shí)間使用。

設(shè)計(jì)選擇采用風(fēng)光互補(bǔ)控制設(shè)備調(diào)節(jié)風(fēng)力發(fā)電和太陽能電池供電之間的平衡;采用充放電保護(hù)裝置作為電流和電壓的穩(wěn)定裝置,將穩(wěn)定的電流輸入到主控設(shè)備實(shí)現(xiàn)對(duì)無線中繼設(shè)備的最終供電。該供電方案整體供電效果可以達(dá)到通訊設(shè)備對(duì)于電力的需求,同時(shí)供電相對(duì)穩(wěn)定,環(huán)保無污染,供電效率高,不需要長距離輸電,和現(xiàn)有供電設(shè)備之間不存在電磁兼容問題,非常適合輸電線路無人區(qū)場景。

2.2 異構(gòu)物聯(lián)數(shù)據(jù)傳輸

2.2.1 異構(gòu)物聯(lián)網(wǎng)絡(luò)

為解決高寒、高海拔、無人區(qū)等無信號(hào)區(qū)域的無線通信問題,并結(jié)合數(shù)據(jù)的維度為各類智慧應(yīng)用服務(wù)提供通信支撐,設(shè)計(jì)了一種由窄帶寬本地通信網(wǎng)絡(luò)層和高帶寬骨干通信網(wǎng)絡(luò)層構(gòu)成無線通信鏈路的雙層異構(gòu)通信網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)。本地通信網(wǎng)絡(luò)層采用低功耗的Zigbee/LoRa無線網(wǎng)絡(luò),支持各類傳感器數(shù)據(jù)的接入。

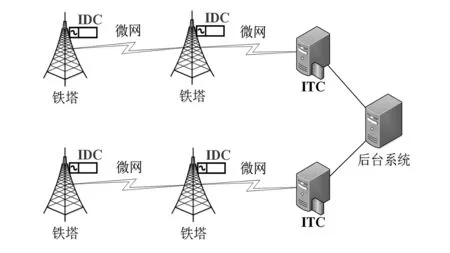

骨干通信網(wǎng)絡(luò)層由塔間高性能高帶寬微波通信網(wǎng)橋系統(tǒng)組成,實(shí)現(xiàn)高清視頻等多媒體數(shù)據(jù)的遠(yuǎn)程中繼[6],本地通信網(wǎng)絡(luò)和骨干通信網(wǎng)絡(luò)設(shè)備均具備狀態(tài)監(jiān)測(cè)和故障診斷能力,系統(tǒng)物理架構(gòu)如圖2所示。

圖2 系統(tǒng)物理架構(gòu)

整體系統(tǒng)結(jié)構(gòu)采用CS架構(gòu),包括后端服務(wù)、中間控制器(intelligent terminal control,ITC)和前端設(shè)備控制器(intelligent data control,IDC)。ITC處于中間層,即對(duì)于IDC而言,ITC屬于應(yīng)用服務(wù)器;對(duì)于后端服務(wù)來說,ITC屬于客戶端。后端服務(wù)接收ITC數(shù)據(jù),同時(shí)向ITC發(fā)送控制指令。ITC接收前IDC的數(shù)據(jù)并轉(zhuǎn)發(fā)給后端服務(wù);同時(shí)接收后端服務(wù)指令,解析相關(guān)內(nèi)容,發(fā)送到對(duì)應(yīng)的IDC,并且對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行安全隔離,提高內(nèi)外網(wǎng)數(shù)據(jù)安全性。后端服務(wù)可以控制多個(gè)ITC,通過寬帶進(jìn)行通信;每個(gè)ITC下轄多個(gè)IDC,每個(gè)IDC通過無線網(wǎng)橋與ITC進(jìn)行通信。

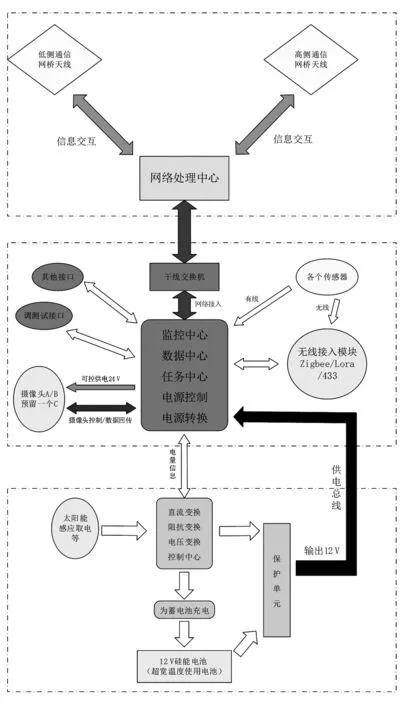

IDC功能架構(gòu)如圖3所示。IDC主要由電源模塊、網(wǎng)橋模塊、無線接入模塊、集成數(shù)據(jù)控制器組成。電源模塊為整個(gè)設(shè)備提供總電源,通過感應(yīng)取電或太陽能等為電池充電,也為其他模塊提供電源輸入。網(wǎng)橋模塊為自主網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)單元,各個(gè)網(wǎng)橋模塊組成網(wǎng)絡(luò),實(shí)現(xiàn)各個(gè)鐵塔設(shè)備與主站及服務(wù)器的網(wǎng)絡(luò)連通。無線接入模塊能夠?qū)⑼獠總鞲衅魃蟼鞯臄?shù)據(jù)傳輸回來。集成數(shù)據(jù)控制器是整個(gè)設(shè)備的核心部分,接收各個(gè)模塊數(shù)據(jù)并存儲(chǔ)數(shù)據(jù)和轉(zhuǎn)發(fā)數(shù)據(jù)到網(wǎng)橋。

圖3 IDC功能架構(gòu)

雙層異構(gòu)物聯(lián)網(wǎng)絡(luò)的組網(wǎng)設(shè)備具有為各類傳感數(shù)據(jù)通信及協(xié)議的集中管理、轉(zhuǎn)發(fā)及標(biāo)準(zhǔn)化為國網(wǎng)I1協(xié)議的能力,可數(shù)據(jù)中轉(zhuǎn)和控制設(shè)備,可接入/轉(zhuǎn)發(fā)Zigbee傳感網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)和LoRa傳感網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù),具有10/100/1000 M 的RJ45和RS485/RS232等多種接口。雙層異構(gòu)無線通信鏈路具有信號(hào)加密功能保證信息傳輸安全,多跳鏈狀Mesh自組建高速高帶寬骨干網(wǎng)絡(luò)拓?fù)洌墒占療o人、無公網(wǎng)信號(hào)地區(qū)的數(shù)據(jù)并傳輸至幾十上百千米以外的數(shù)據(jù)集中站(如光纖接入點(diǎn)、有4G/5G網(wǎng)絡(luò)信號(hào)接入點(diǎn)),統(tǒng)一匯聚后傳輸至監(jiān)控中心服務(wù)器。Mesh自組網(wǎng)絡(luò)保證通信暢通和超低的數(shù)據(jù)掉包率,可避免因網(wǎng)絡(luò)不穩(wěn)定而丟失重要數(shù)據(jù)報(bào)文。

借助低功耗雙層異構(gòu)物聯(lián)網(wǎng)絡(luò)和各種傳感器實(shí)現(xiàn)無信號(hào)區(qū)輸電線路狀態(tài)的全面感知和全業(yè)務(wù)鏈數(shù)據(jù)的高速安全傳輸,在應(yīng)用平臺(tái)完成數(shù)據(jù)匯聚和共享,并結(jié)合大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù),進(jìn)行智能分析和處理,實(shí)現(xiàn)智慧應(yīng)用,助推輸電線路運(yùn)維新模式的形成和跨行業(yè)推廣。

2.2.2 可信數(shù)據(jù)傳輸

智能巡檢過程中需要將前端采集的高清視頻通過多跳Mesh無線傳輸和光纖有線傳輸接力方式傳輸?shù)奖O(jiān)控中心進(jìn)行分析和處理。為保證在無線通道情況下高清視頻實(shí)時(shí)、高質(zhì)量的傳輸,采用HEVC編碼方式進(jìn)行可信數(shù)據(jù)傳輸。

2.3 輸電線路智慧巡檢

在輸電線路智慧運(yùn)檢中運(yùn)用物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、圖像識(shí)別等技術(shù)手段,通過在線監(jiān)測(cè)設(shè)備、無人機(jī)、遙感衛(wèi)星、互聯(lián)網(wǎng)等多源數(shù)據(jù)融合實(shí)現(xiàn)智慧輸電線路全面感知系統(tǒng);對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)一的采集、處理、存儲(chǔ)和分析形成數(shù)據(jù)管理標(biāo)準(zhǔn),建立國網(wǎng)內(nèi)的無信號(hào)地區(qū)智慧輸電線路數(shù)據(jù)管理標(biāo)桿;面向輸電線路運(yùn)行、大修、技改提供決策支持和預(yù)測(cè)分析,實(shí)現(xiàn)從狀態(tài)檢修走向數(shù)據(jù)檢修。

為保證線路穩(wěn)定運(yùn)行,提高運(yùn)行維護(hù)觀冰工作的準(zhǔn)確性,在輸電線路加裝覆冰、視頻監(jiān)控、測(cè)溫等在線監(jiān)測(cè)裝置,覆冰、測(cè)溫等在線裝置采集的數(shù)據(jù)通過Zigbee方式傳到塔頂?shù)膮R聚節(jié)點(diǎn),匯聚節(jié)點(diǎn)間通過5.8 GHz微波通信網(wǎng)橋組成接力骨干網(wǎng)傳輸?shù)骄徒冸娬荆缓笸ㄟ^光纖傳輸?shù)奖O(jiān)控中心。

3 場景分析

選擇某110 kV線路,采用所提方法進(jìn)行場景驗(yàn)證,該輸電線路全長61.418 km,按單回路架設(shè),于1993年投入運(yùn)營。全線導(dǎo)線采用1×LGJ-120鋼芯鋁絞線,地線采用GJ-35鍍鋅鋼絞線雙地線。全線共有223基桿塔,其中直線桿塔164基、耐張桿塔59基。該條線路由于處于高海拔地區(qū),無移動(dòng)運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)信號(hào),數(shù)據(jù)不能有效傳輸,僅能通過供電公司人工巡線。

1)提高輸電線路巡視效率

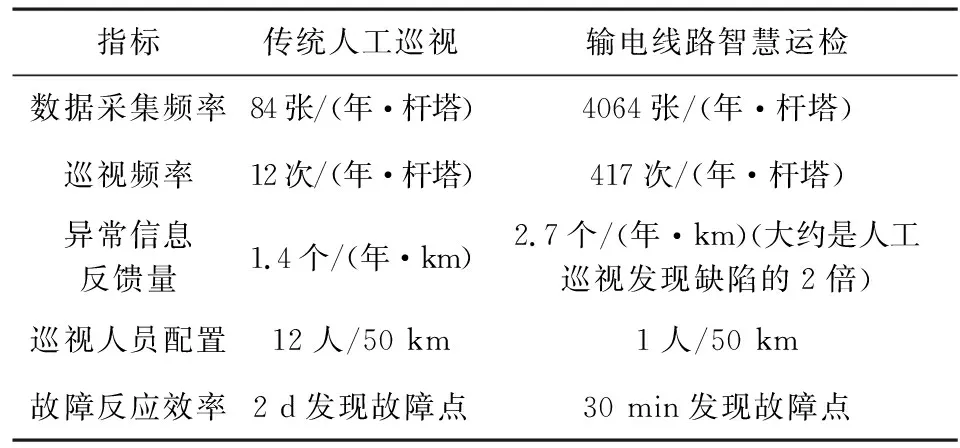

對(duì)比以往供電公司人工巡線,所提方法大幅提升了線路巡視效率;并在人員配置上,以智能化設(shè)備代替巡視人員前往現(xiàn)場,運(yùn)用大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)代替人工處理,大幅減輕了人工負(fù)荷,出工量僅為原來的10%。具體效率對(duì)比如表1所示。

表1 傳統(tǒng)人工巡視和智慧運(yùn)檢對(duì)比

2) 降低輸電線路跳閘事故發(fā)生概率

2020年僅產(chǎn)生4次其他故障跳閘,相對(duì)于2019年產(chǎn)生的7次故障跳閘有大幅度降低。線路及時(shí)告警功能保障了線路正常運(yùn)行,降低了跳閘風(fēng)險(xiǎn),減少了停電造成社會(huì)經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。

4 結(jié) 論

針對(duì)高海拔地區(qū)輸電線路運(yùn)行維護(hù)檢修存在的傳感器供電可靠性差、無移動(dòng)信號(hào)區(qū)域數(shù)據(jù)傳輸難度大的問題,通過對(duì)輸電線路運(yùn)行環(huán)境和智慧運(yùn)檢需求分析,設(shè)計(jì)了一種傳感器協(xié)同供電模塊和異構(gòu)物聯(lián)數(shù)據(jù)傳輸架構(gòu),實(shí)現(xiàn)了輸電線路監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的傳輸,最后將異構(gòu)物聯(lián)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用于高寒無人區(qū)新塔線的輸電線路智慧運(yùn)檢。

試點(diǎn)結(jié)果證實(shí)了基于異構(gòu)物聯(lián)網(wǎng)絡(luò)的輸電智慧運(yùn)檢能夠大幅度提高輸電線路巡視效率和降低輸電線路跳閘事故發(fā)生概率。