物聯(lián)網技術應用于醫(yī)學領域的研究進展

韋浩然,趙思萌,羅 旭

(遵義醫(yī)科大學 醫(yī)學信息工程學院,貴州 遵義 563000)

0 引 言

物聯(lián)網(IOT)是在計算機網絡技術的基礎上構造的一個萬物互聯(lián)的感知網絡,其主要支撐技術是傳感器網絡技術和互聯(lián)網技術,分別屬于物聯(lián)網絡架構的下層和上層。傳感器網絡技術中最主要的是無線傳感器網絡技術,該技術涵蓋射頻識別(RFID)技術、傳感器檢測技術、無線傳輸技術等,主要任務是感知信息并將信息通過網內節(jié)點路由后發(fā)往匯聚節(jié)點,網絡內部以無線的方式組網,無線通信協(xié)議可以是ZigBee、WiFi、藍牙、LoRa等。當然傳感器網絡也可以是有線網絡。互聯(lián)網技術是傳感器網絡技術的外延與銜接,該網絡中一般以傳感器網絡中的匯聚節(jié)點為始端,將節(jié)點的感知信息通過Internet送到數據處理終端進行分析。物聯(lián)網用途廣泛,遍及智能交通、環(huán)境保護、政府工作、公共安全、平安家居、智能消防、工業(yè)監(jiān)測、健康護理、智能農業(yè)、水利監(jiān)測、食品溯源等多個領域。

隨著時代的發(fā)展,現(xiàn)代醫(yī)學已離不開信息技術,逐步從信息互動、存儲、傳輸等基礎功能走向深度融合,在臨床護理、疾病診斷、智能手術等領域發(fā)揮越來越多的作用。物聯(lián)網技術作為信息技術的一項前沿技術,將其融入醫(yī)學,可以實現(xiàn)遠程體檢、遠程醫(yī)療醫(yī)護、醫(yī)院智能管理等多項功能,尤其可以促進“4P”醫(yī)學,即預防性、預測性、個體化和參與性醫(yī)學的發(fā)展。

對于如何將物聯(lián)網技術與醫(yī)學更好地結合起來,國內外一直在從事相關研究,并取得了一些成果,涉及到智能可穿戴設備、人體傳感器網絡、遠程醫(yī)療監(jiān)護以及醫(yī)院管理多個方面。本文從醫(yī)療物聯(lián)網的架構、涉及到的醫(yī)學信號處理技術以及應用領域方面梳理了當前物聯(lián)網技術在醫(yī)學領域的研究進展以及面臨的問題。

1 醫(yī)療物聯(lián)網架構

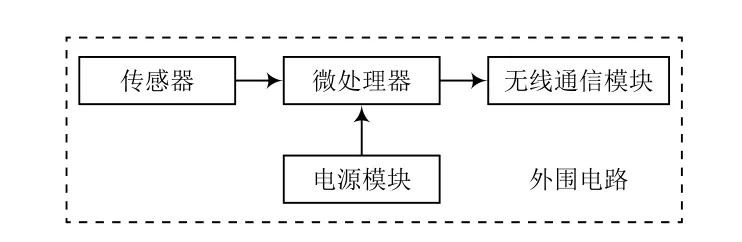

可穿戴傳感器設備是人體物聯(lián)網的基礎,其實際上是一類便攜式傳感器節(jié)點,基本組件包括傳感器、微處理器(MCU)、外圍電路、通信模塊以及電源模塊。傳感器節(jié)點組件結構如圖1所示,傳感器節(jié)點通過傳感器采集信息,獲取信息后將信息送往微處理器,處理后的信息經由無線通信模塊發(fā)送到外延數據終端進行處理,其中最關鍵的即為傳感器部分。目前的傳感器節(jié)點可以監(jiān)測腦電、心電、呼吸頻率、姿態(tài)、體溫以及運動加速度等,文獻[3]中綜述了目前應用的可穿戴傳感器節(jié)點。在已有研究中還融入了泛在物聯(lián)網的概念,除可穿戴微機電節(jié)點外,把一些較為復雜的醫(yī)療儀器設備,例如超聲檢查儀、核磁共振儀也作為醫(yī)療物聯(lián)網的節(jié)點端。

圖1 傳感器節(jié)點組件結構

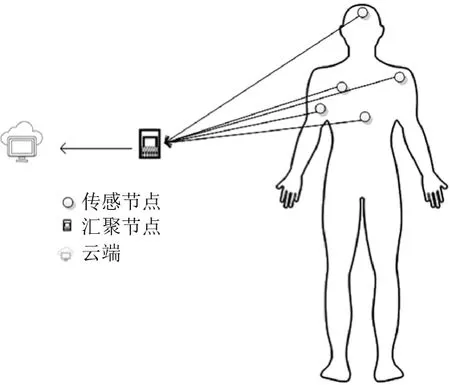

將分散的可穿戴設備自組成網,即構成了人體傳感器網絡,也稱為人體物聯(lián)網,這些設備節(jié)點常通過星型拓撲聯(lián)系在一起。圖2給出了人體物聯(lián)網的工作方式,各感知節(jié)點將信息發(fā)送給匯聚節(jié)點,然后由匯聚節(jié)點將信息發(fā)送給云端處理系統(tǒng)。

圖2 人體物聯(lián)網

人體物聯(lián)網是醫(yī)療物聯(lián)網的下層網絡,匯聚節(jié)點相當于一個中繼路由節(jié)點,作為互聯(lián)網的終端機可以將人體物聯(lián)網監(jiān)測到的數據傳送到遠程終端。當然,人體物聯(lián)網是一個微機電系統(tǒng),對于非微機電系統(tǒng),例如一些大中型醫(yī)療設備可以直接接入互聯(lián)網傳送數據。

2 醫(yī)療物聯(lián)網中的信息處理技術

2.1 醫(yī)學信號處理技術

體征信號類型不同,其處理方法也不盡相同。按照信號的周期變化和組分復雜度,可以分為復雜成分信號、節(jié)律平穩(wěn)信號和穩(wěn)態(tài)信號。典型的復雜成分信號有腦電信號、心電信號,典型的節(jié)律平穩(wěn)信號有呼吸運動和氣流信號、脈動信號,典型的穩(wěn)態(tài)信號有血壓、血糖信號。

2.1.1 復雜成分信號監(jiān)測與處理

腦電波是一種復雜成分信號,指示一些自發(fā)的、有節(jié)律的神經電活動,其頻率變動范圍在1~30次/s之間,劃分為δ波、θ波、α波、β波、λ波、μ波、σ波等多個波段。與腦電類似,心電成分也較為復雜,有P波、PR間期、QRS波、ST段、T波、U波等多個波段。

腦電監(jiān)測:主要依托導電電極獲取腦部的自發(fā)性生物電,而后放大以監(jiān)測多個電位,因此腦電傳感器有多個電極。心電監(jiān)測:若僅監(jiān)測心率,即心臟每分鐘跳動的次數,采用壓電傳感器即可;若要獲得心電圖以及監(jiān)測心率和心律的具體變化,則要依托生物電極采用心電導聯(lián)法進行測量。

復雜信號分析中常要求對信號的多個成分進行析取,涉及到波譜分析或特征分量分析。例如,正常的腦心電信號各頻率組分都在一個給定的頻率范圍(頻域)內。若析取的頻率組分不在頻域內,則判定當前監(jiān)測到的信號可能有異常現(xiàn)象;同樣,若電波信號可以分解為多個特征分量的和,當某個特征分量的系數超過額定值時,也可判定為可能有異常情況。這里簡介三種信號分析方法:

(1)小波分析

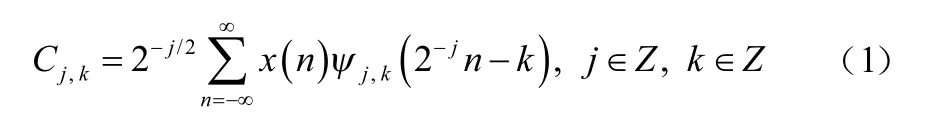

小波分析是常用的復雜信號分析方法,其基本思想與傅里葉變換類似,將隨時間變化的時域信號映射到頻域進行觀察,基本原理如下。

設()表示采集到的腦電或心電離散信號,則()的離散序列小波變換定義為:

其中:()為小波基函數,數學形式已知,ψ()為小波基函數經伸縮和位移變換后得到的函數簇;、分別代表頻率分辨率和時間平移量。調整分辨率即尺度值,可以觀察到不同成分的頻率信號,即不同的C序列值。

(2)稀疏分析

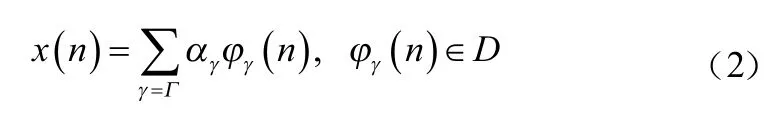

在調和分析中,信號()可分解為一組基函數的線性組合,即:

其中:(φ())是用于分解信號的基函數;={φ(),∈}即字典,是基函數的集合。

φ()可以認為是信號()的特征分量;α即是特征分量上的系數。稀疏分析即是構造字典,根據字典中的特征分量分解信號,并觀察特征分量對應的特征系數是否超過經驗閾值。

對于稀疏分解,選取字典是關鍵步驟,字典不唯一。在當前的信號處理應用中,所用的字典都是過完備的,即字典中有冗余原子,原子之間并不是線性無關的。將上式轉化為矩陣形式,稀疏表示可以轉化為求解如下優(yōu)化問題:

其中 ||||={,α≠ 0} 為的范數。

(3)時間序列分析

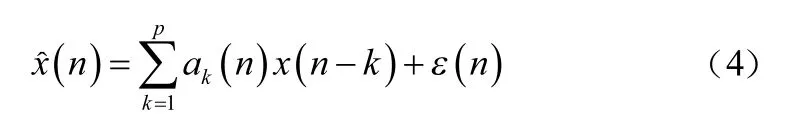

若信號()是平穩(wěn)的,按照平穩(wěn)信號分析方法,第個點的值()可用該點前面的序列值即(1),(2),(3), ...,(-1)來預測,自適應自回歸模型(AAR)常用來作平穩(wěn)序列預測,具體有:

2.1.2 節(jié)律平穩(wěn)信號監(jiān)測與處理

節(jié)律平穩(wěn)體征信號也是時變信號,在正常的情況下有典型的周期性,波形變化平穩(wěn)。對此類信號的監(jiān)測一般有固定的采樣頻率,且采樣頻率滿足奈奎斯特采樣定律。相比于心腦電信號,此類信號的波譜成分較為單一,信號分析采用傅里葉頻域分析方法即可。

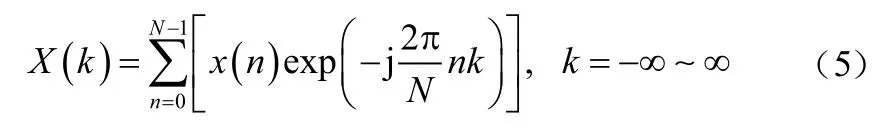

若信號()的周期為,即()=(),則該信號的離散傅里葉變換為:

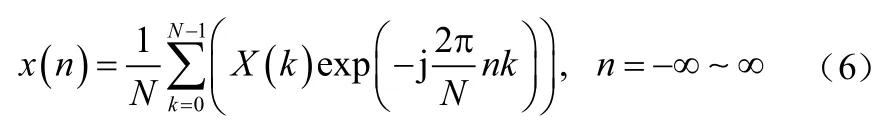

這樣,就可以把時間序列信號()映射為頻域信號()進行觀察。()的離散傅里葉逆變換為:

當然,若身體機能出現(xiàn)某些異常,例如呼吸節(jié)律不一,則會影響信號的周期性,這時僅通過觀察序列信號的時間域變化即可。

2.1.3 穩(wěn)態(tài)信號監(jiān)測與處理

部分體征信號在相當長的一個時段數值穩(wěn)定,例如一天、一個上午,甚至是一個小時。常測的此類體征信號有:血氧飽和度、血壓、血糖、血脂。血氧飽和度一般采用光電傳感器測量;血壓一般采用壓電傳感器測量;血糖和血脂傳感器需要微創(chuàng)采血,然后利用電化學法或光化學法測量。相比于復雜成分和平穩(wěn)節(jié)律信號,此類信號的變化相對緩慢,變化周期和采樣間隔也相對較長。對此類信號,進行長間隔采樣序列的時間域觀測即可。

2.2 遠程信息處理

2.2.1 數據通信

數據通信主要是網絡通信通用技術和數據壓縮通用技術。在當前第五代通信技術(5G)逐步成熟的背景下,通信速率大大增強,可以將云端信息實時發(fā)往遠程后臺,實現(xiàn)醫(yī)生的實時監(jiān)護。例如在慢阻肺診治應用中,整套系統(tǒng)由患者的手機端、便攜式遠程監(jiān)測肺功能儀、云端智能信息分析系統(tǒng)以及醫(yī)療服務端構成;由便攜式遠程監(jiān)測肺功能儀采集受測客戶肺功能生理參數,所采集的數據被傳輸至云計算框架下的智能信息分析系統(tǒng);該系統(tǒng)分析客戶數據,并傳輸至醫(yī)療服務端,醫(yī)務人員根據需要給出建議,通過軟件傳回受測客戶的手機端。

2.2.2 數據融合

在一些應用中,物聯(lián)網不僅作為信息采集的工具,而且還對監(jiān)測到的多個節(jié)點或終端的信息作綜合分析,主要采用的是數據融合技術,具體如下:

(1)數據層面上的數據融合,即對數據進行去噪、濾波、壓縮和特征提取等較低層面的處理操作。

對于離散信號(),其實際表達為:

對于離散信號(),可以映射到頻率域,如式(5)所示的周期信號離散傅里葉變換表達中的2π/,∈{0, 1, 2, ...,-1}即頻域范圍。濾波即讓信號通過一個選擇濾波器,僅僅關注某一頻域(2π/),∈[,]內的信號信息。

壓縮處理即減小信號在通信過程中的數據量。在壓縮處理中可以用一組基來分解原信號(包括圖像),突出系數較大時對應的分量,而忽略系數較小時對應的分量,采用2.1.1節(jié)提到的稀疏分解或小波分解可實現(xiàn)。

特征提取即提取信號的主體特征,可以通過2.1.1節(jié)提到的小波分解、稀疏分解實現(xiàn)。若用一組信號基來分解信號,那么各信號基分量的系數即為信號的特征。當某監(jiān)測信號來源于多個信號源的信號混疊時,例如在腦電監(jiān)測中腦電信號除腦電本身外還含有肌電成分,特征提取常基于獨立分量分析的方法實現(xiàn),目的是提取不同的信號源信息。獨立分量分析方法亦可用于來源于多個信號源的信號去噪處理中,即去除多源信號中噪聲源的影響。

(2)特征層面上的數據融合:對數據進行更進一步的模式識別,即對表征事物或現(xiàn)象中蘊含的各種形式的(數值的、文字的和邏輯關系的)信息進行處理和分析,以對事物或現(xiàn)象進行描述、辨認、分類和解釋的過程,其中又以特征分類最為典型。常采用支持向量機、隨機森林、神經網絡或目前慣用的深度學習等機器學習方法實現(xiàn)。

(3)決策層面上的數據融合:即對數據所反映的信息作最終判斷,例如所患何種疾病、病人健康狀態(tài)或病情發(fā)展趨勢預測。決策層的數據融合方法多樣,結合具體的應用有不同的方法,慣用的方法如下:有時間序列分析方法,即已知某個傳感器隨時間變化的多個監(jiān)測數據(1),(2), ...,()來推測即將發(fā)生的第+1個值(+1);證據理論方法,即通過已知的不同監(jiān)測對象的多個傳感器監(jiān)測數據(),(), ...,s(),推測患病、發(fā)病或惡化等事件發(fā)生(()=1)還是沒有發(fā)生(()=0)。

2.3 RFID輔助管理技術

無線射頻識別即射頻識別技術(Radio Frequency Identification, RFID)是自動識別技術的一種。通過無線射頻方式進行非接觸雙向數據通信,對記錄媒體(電子標簽或射頻卡)進行讀寫,從而達到識別目標和數據交換的目的。RFID系統(tǒng)由讀寫器、電子標簽和數據管理系統(tǒng)三部分組成。

在RFID輔助管理中,事先將病人或設備信息寫入標簽;在巡查過程中,由手持RFID讀寫器讀出標簽中的信息,以達到獲取初始輸入信息、定位病人或設備對象的目的。例如:通過給新生兒佩戴一個代表身份的RFID電子標簽,對新生兒進行區(qū)域定位以及身份識別管理;給特殊病人佩戴RFID電子標簽,有針對性地設定病人的各個權限以及活動范圍;給醫(yī)生和醫(yī)護人員的工作卡加裝遠距離的RFID電子標簽,可以獲取位置信息以便更好地提供服務;在每個需要進行資產管理的房間及走廊安裝RFID識別器,一旦帶有RFID標簽的移動設備進入某一房間或區(qū)域,立即被房間或區(qū)域內的RFID識別器識別以實現(xiàn)自動跟蹤每一臺設備。

3 醫(yī)療物聯(lián)網的相關應用

3.1 體聯(lián)網技術案例

目前的可穿戴傳感器設備有呼吸氣流傳感器、腦電傳感器、心電傳感器、血氧飽和度傳感器、呼吸運動傳感器、血壓計、血糖儀、血脂儀等方面的可穿戴節(jié)點。文獻[3,18-31]中研究了一些目前的可穿戴節(jié)點類型和技術。多個可穿戴節(jié)點監(jiān)測不同的體征信息,這些節(jié)點便構成了體聯(lián)網,并且可以集成在一套智慧衣上。體聯(lián)網的主要目的是實現(xiàn)體征信號的遠程監(jiān)測,以用于對病人遠程隨訪觀察、看護和輔助診療。

3.2 物聯(lián)網輔助遠程醫(yī)療應用

醫(yī)療物聯(lián)網在臨床中的一個重要目標是實現(xiàn)遠程診斷、遠程處方、遠程治療等遠程醫(yī)療。物聯(lián)網遠程醫(yī)療建立在體聯(lián)網的基礎之上,利用物聯(lián)網中的傳感器節(jié)點實時采集醫(yī)療現(xiàn)場數據,并通過互聯(lián)網絡將信息遠程送往醫(yī)聯(lián)體遠端,進行遠程疾病診療和醫(yī)護指導。但在此應用領域中,涉及到的物聯(lián)網概念通常為泛在物聯(lián)網,末端端點既可以是微機電傳感器節(jié)點,也包括計算機,亦可以為核磁共振儀、超聲或B型超聲波診斷儀等大中型醫(yī)療信息采集設備。文獻[36]探討了如何利用醫(yī)療物聯(lián)網服務于腦卒中的遠程診療;文獻[37]討論了如何將醫(yī)療物聯(lián)網用于睡眠呼吸疾病的輔助診療,開發(fā)了一套物聯(lián)網系統(tǒng)以觀察帕金森癥;文獻[38]介紹了如何將醫(yī)療物聯(lián)網用于呼吸系統(tǒng)疾病的診治和管理;文獻[39-40]針對心血管疾病的監(jiān)護設計了基于物聯(lián)網的遠程監(jiān)護系統(tǒng);文獻[41-43]針對心臟疾病的監(jiān)測設計了基于物聯(lián)網的遠程監(jiān)測系統(tǒng);文獻[44]探討了基于物聯(lián)網的慢性病監(jiān)護和管理;文獻[45]介紹了如何利用物聯(lián)網監(jiān)護手術病人;文獻[46-47]針對帕金森病的監(jiān)測設計了物聯(lián)網監(jiān)護系統(tǒng);文獻[48]討論了如何利用物聯(lián)網的監(jiān)測信息來判斷用戶是否患有阿爾茲海默病。在文獻[49]中綜述了基于物聯(lián)網的遠程醫(yī)療研究現(xiàn)狀和相關技術,提出了新的研究方向、建議和挑戰(zhàn)。

3.3 醫(yī)院物聯(lián)網應用

醫(yī)院物聯(lián)網是指運用物聯(lián)網技術解決醫(yī)院管理問題,例如:通過RFID設備保存用戶的醫(yī)療檔案和個人信息,并由醫(yī)院服務器處理、存儲這些醫(yī)療數據;醫(yī)護人員在對病人做醫(yī)護處理前,可通過PDA讀取患者RFID醫(yī)療卡上的信息,了解患者的病史和血型等;利用物聯(lián)網系統(tǒng)實現(xiàn)環(huán)境監(jiān)測功能,通過傳感器節(jié)點上裝備的濕度、溫度、空氣質量、光電、圖像等傳感器監(jiān)測房間濕度、溫度、空氣質量、消防情況,并且能夠獲得醫(yī)院環(huán)境的監(jiān)控視頻。醫(yī)院物聯(lián)網主要是借助了物聯(lián)網中感知節(jié)點的信息采集、信息轉發(fā)功能。

國內外在醫(yī)院物聯(lián)網方面展開了一些研究。文獻[51]結合物聯(lián)網和移動互聯(lián)網實現(xiàn)了后勤智能化管理與綜合運維管理的全方位整合,將醫(yī)院后勤保障與服務有機結合成一個整體,有效提升了醫(yī)院后勤管理效能。文獻[52]中為了提高資產管理的效率、保護資產的安全與完整以防止資產流失,提出了一個在醫(yī)院資產管理中采用物聯(lián)網技術的解決方案。文獻[53]結合醫(yī)療物聯(lián)網集成平臺系統(tǒng),討論了病患服務、物品管理以及業(yè)務流程管理在內的醫(yī)院管理模式的創(chuàng)新。文獻[54]提出了一類基于物聯(lián)網環(huán)境和云網的醫(yī)療設備信息物理系統(tǒng)(medical cyber-physical system),以便于遠程與設備穿戴或使用者之間實現(xiàn)直接和實時的交互。為了應對新冠疫情,文獻[55]提出借助于物聯(lián)網技術輔助實現(xiàn)及時發(fā)現(xiàn)、隔離、管理新冠肺炎確診、疑似、可疑患者或潛在傳染源。國外的一些研究提出了智慧醫(yī)院(Smart Hospital)的概念,討論了如何將物聯(lián)網技術用于包括病人、病房、各類設施在內的醫(yī)學綜合管理。

4 問題與挑戰(zhàn)

醫(yī)療物聯(lián)網的研究和應用中遇到的問題和挑戰(zhàn)主要體現(xiàn)在物聯(lián)網用于臨床醫(yī)學,即物聯(lián)網與醫(yī)學的深度融合中。雖然目前已有物聯(lián)網用于臨床醫(yī)學的案例,但較成熟的還是在體征監(jiān)測方面,針對具體病型的輔助觀測和診療的研究還在初級階段,且存在如下問題:①受傳感技術的制約,部分體征信號缺乏便攜式傳感器設備;②由于傳感器節(jié)點的處理能力有限,大多數情形下數據還是要返回給云終端進行處理,大規(guī)模分布式數據處理和分析技術還有待提升;③目前雖然報道的技術很多,但大多是在實驗室中實現(xiàn)的,離成熟的市場應用還有一定的距離;④針對具體病型的物聯(lián)網監(jiān)測通常是在已知患病病型的情況下進行的,根據監(jiān)測數據進行較為深入的健康評估或疾病預測的應用還亟待拓展研究。

但總的來說,隨著技術的不斷進步,尤其是微機電芯片技術的發(fā)展,物聯(lián)網中傳感器節(jié)點的數據處理能力越來越強,通信速度和可靠性越來越強,后續(xù)醫(yī)療物聯(lián)網依然是信息技術與醫(yī)學結合的一個研究熱點。

5 結 語

本文綜述了物聯(lián)網技術應用于醫(yī)學領域的當前研究進展。首先介紹了醫(yī)療物聯(lián)網的架構;然后根據物聯(lián)網應用于醫(yī)學中的三種用途類型,即體聯(lián)網、遠程醫(yī)療和醫(yī)院管理三方面闡述了醫(yī)療物聯(lián)網中的信息處理技術,結合相關文獻介紹了上述三個方面的技術應用現(xiàn)狀;最后在現(xiàn)有研究進展之上提出了物聯(lián)網技術應用于醫(yī)學,尤其是與醫(yī)學深度融合中面臨的一些問題和挑戰(zhàn)。