非規(guī)則坡面形態(tài)對(duì)高位滑體失穩(wěn)的影響研究

胡昌文,趙騰,龔小根

(1.深圳市綜合交通設(shè)計(jì)研究院有限公司,廣東 深圳 518003;2.中南大學(xué) 土木工程學(xué)院,湖南 長(zhǎng)沙 410075)

滑坡與靜態(tài)邊坡的穩(wěn)定性分析不同,是一個(gè)變形、解體、運(yùn)動(dòng)、堆積的動(dòng)態(tài)過(guò)程[1-5]。在中國(guó),滑坡地質(zhì)災(zāi)害日漸增多,造成了嚴(yán)重的人員傷亡和慘重的經(jīng)濟(jì)損失。因此,研究滑體失穩(wěn),提高邊坡穩(wěn)定性,至關(guān)重要[6]。針對(duì)滑坡失穩(wěn)過(guò)程中的運(yùn)動(dòng)特性,國(guó)內(nèi)外進(jìn)行了很多研究。崔濤[7]針對(duì)壺大某公路段改擴(kuò)建工程邊坡滑坡災(zāi)害,通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)工程地質(zhì)調(diào)查與勘探,分析邊坡滑坡失穩(wěn)機(jī)制,提出了加固方案,并采用數(shù)值分析方法進(jìn)行驗(yàn)證。魯志雄等人[8]運(yùn)用地貌學(xué)和工程地質(zhì)力學(xué)等方法對(duì)滑坡變形失穩(wěn)影響因素進(jìn)行分析,并提出應(yīng)合理規(guī)劃以減少災(zāi)害的發(fā)生。王升等人[9]采用更新拉格朗日控制方程的物質(zhì)點(diǎn)法,建立了滑坡二維模型,模擬滑坡失穩(wěn)、運(yùn)動(dòng)和沖擊過(guò)程,其結(jié)果表明:物質(zhì)點(diǎn)法模擬分析獲得的滑坡滑裂面形態(tài)、失穩(wěn)和運(yùn)動(dòng)特征與實(shí)際觀察結(jié)果較吻合。潘萬(wàn)成等人[10]對(duì)滑坡地質(zhì)條件、變形發(fā)育特征進(jìn)行分析,并結(jié)合FLAC3D 數(shù)值模擬論證了滑坡的不穩(wěn)定性,提出“地表排水+抗滑樁+格構(gòu)錨桿”的綜合治理對(duì)策。Li 等人[11]采用簡(jiǎn)化Bishop 法,分析了軟弱層傾角變化下邊坡穩(wěn)定性變化規(guī)律,明確了軟弱層對(duì)邊坡滑移模式及穩(wěn)定性的影響。ávila 等人[12]以65 個(gè)滑坡為研究對(duì)象,利用物理模型FS FⅠORⅠ對(duì)可能影響邊坡失穩(wěn)因素進(jìn)行了反演分析。Subramanian 等人[13]提出了一個(gè)空間分布和順序耦合數(shù)值模型,模擬了融雪水誘發(fā)流域尺度的邊坡失穩(wěn)。該模型不僅能夠較好地預(yù)測(cè)融雪水誘發(fā)滑坡的觸發(fā)條件、震級(jí)和空間分布,而且具有較好的精度。影響滑體失穩(wěn)運(yùn)動(dòng)的因素較多,但以坡表幾何形貌作為影響因素,研究對(duì)滑體失穩(wěn)特征影響的較少。因此,作者擬針對(duì)該影響因素,基于離散傅里葉逆變換的邊坡坡表輪廓重構(gòu)法,以顆粒單元組成失穩(wěn)滑體,將未失穩(wěn)坡體設(shè)置成為靜止不動(dòng)的墻體,準(zhǔn)確生成非規(guī)則坡面的幾何邊坡模型,并導(dǎo)入PFC 2D 軟件進(jìn)行數(shù)值計(jì)算,通過(guò)設(shè)置監(jiān)測(cè)顆粒和滑體分組,有效模擬了滑體顆粒在不同坡面輪廓下的運(yùn)動(dòng)軌跡,可為研究非規(guī)則坡面滑坡提供借鑒。

1 PFC 2D 工作原理及離散傅里葉逆變換

1.1 PFC 2D工作原理

與建立連續(xù)介質(zhì)模型的有限元軟件不同,PFC 2D 離散元軟件以分子動(dòng)力學(xué)為基本原理,建立非連續(xù)介質(zhì)模型,軟件的基本單元為相互獨(dú)立的離散顆粒單元與墻體單元。本研究采用平行黏結(jié)模型,它包含5 個(gè)微觀力學(xué)參數(shù):切向黏結(jié)強(qiáng)度、法向黏結(jié)強(qiáng)度、切向剛度、法向剛度、黏結(jié)半徑。每一個(gè)顆粒單元都能夠在外力作用下獨(dú)立運(yùn)動(dòng),運(yùn)動(dòng)方式為轉(zhuǎn)動(dòng)或平移,顆粒間既能傳遞力,也能傳遞彎矩。基于FⅠSH 語(yǔ)言編寫程序,分別給顆粒和墻體賦予不同材料參數(shù),并在每個(gè)時(shí)步內(nèi)更新單個(gè)顆粒、顆粒與顆粒、顆粒與墻體之間的速度、加速度、接觸力等信息。當(dāng)系統(tǒng)平均不平衡力與平均接觸力之比小于1×10-5時(shí),認(rèn)為模型處于平衡狀態(tài)。

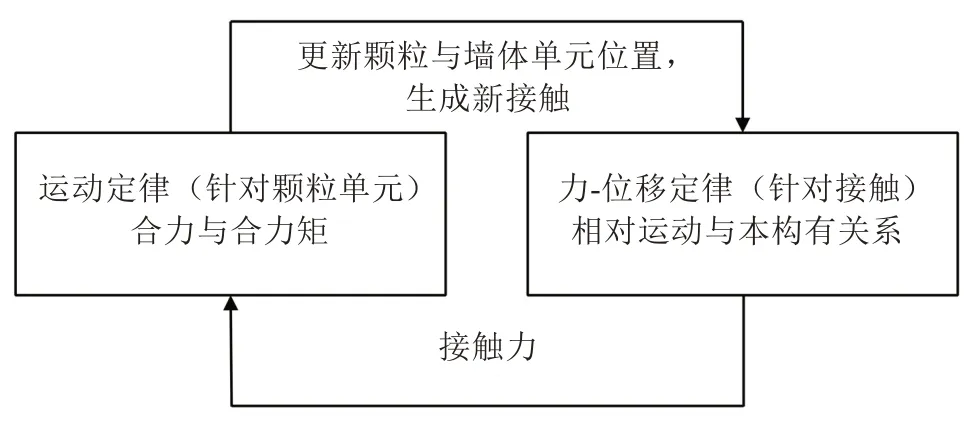

PFC 2D 中,顆粒單元與墻體單元的循環(huán)計(jì)算如圖1 所示。從圖1 中可以看出,顆粒單元與墻體單元信息的更新計(jì)算是一個(gè)反復(fù)循環(huán)的動(dòng)態(tài)過(guò)程,在每一個(gè)循環(huán)過(guò)程中,通過(guò)運(yùn)用牛頓第二定律(運(yùn)動(dòng)方程),計(jì)算得到每個(gè)顆粒單元的合力及合力矩。同時(shí),對(duì)每個(gè)接觸使用力-位移方程進(jìn)行求解,更新顆粒單元與墻體單元的位置信息,生成新的接觸,如此不斷循環(huán)計(jì)算并更新信息,直至模型達(dá)到平衡,計(jì)算停止。

圖1 計(jì)算循環(huán)示意Fig.1 Schematic diagram of calculation cycle

1.2 邊坡坡表幾何特征分析

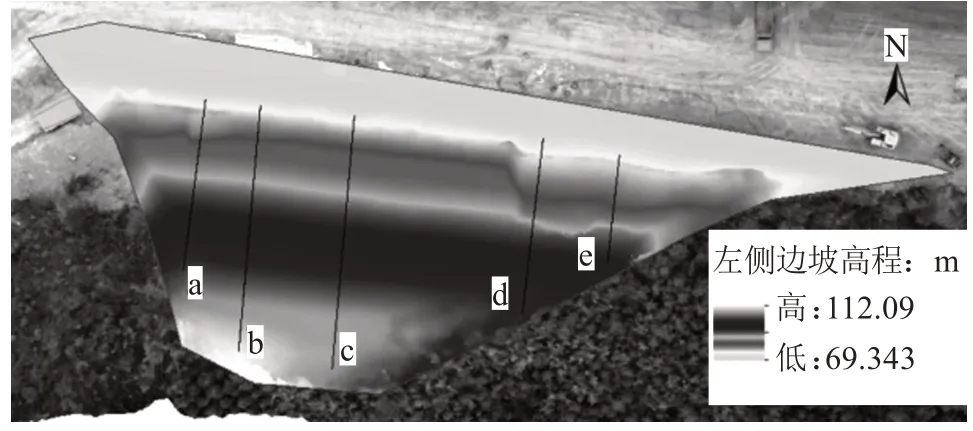

以某路基邊坡工程為例,對(duì)該坡表幾何特征進(jìn)行分析。該路基右側(cè)邊坡的邊坡剖面線示意圖如圖2 所示。在圖2 中,共5 條剖面線,利用GⅠS軟件可分別得到相應(yīng)的邊坡剖面基線,本研究選取b、d 2條邊坡剖面線進(jìn)行分析。

圖2 路基右側(cè)邊坡剖面線示意(單位:m)Fig.2 Schematic of the section line of the right side slope of the roadbed(unit:m)

剖面b、d 的邊坡剖面基線圖與剖面線起伏分量圖如圖3 所示。從圖3 中可以看出,邊坡剖面線上局部起伏特征明顯,其中,圖3中的剖面基線圖中的直線是運(yùn)用線性最小二乘法得到的整體坡度線,由此可以得到邊坡坡面局部的起伏分量。邊坡表面的非規(guī)則形態(tài)蘊(yùn)含在該起伏分量中,即形態(tài)數(shù)據(jù)在一定水平(基線)上表現(xiàn)出有規(guī)律的波動(dòng)。邊坡剖面的起伏分量呈現(xiàn)多個(gè)頻率的三角函數(shù)疊加特征,其中,低頻成分較多,高頻成分較少,而離散傅里葉正反變換分析法可以有效地描述這種規(guī)律性。因此,可基于離散傅里葉逆變換對(duì)非規(guī)則邊坡輪廓進(jìn)行重構(gòu)。

圖3 剖面b、d的邊坡剖面基線與剖面線起伏分量圖Fig.3 The slope profile baseline and profile line fluctuation component diagram of the section b and the section d

1.3 基于離散傅里葉逆變換的邊坡坡表輪廓重構(gòu)

在信號(hào)處理時(shí),離散傅里葉逆變換(inverse discrete fourier transform,簡(jiǎn)稱為ⅠDFT)具有將離散的頻域信號(hào)合成為離散時(shí)域信號(hào)的特點(diǎn)。因此,坡表輪廓的生成過(guò)程中,可應(yīng)用離散傅里葉逆變換的方法,將坡表輪廓視為時(shí)域信號(hào),并將其基本公式[14]通過(guò)適當(dāng)改寫,可得到[15]:

式中:n為諧波編號(hào)為諧波總個(gè)數(shù);y為最終i通過(guò)離散傅里葉方法合成坡表輪廓在y方向的坐標(biāo)值;y0為離散信號(hào)的均值;θi為坡表輪廓表達(dá)式的自變量;An和Bn為離散傅里葉正變換后得到的2個(gè)頻域信號(hào);?n為初相位;

由式(1)~(5)可知,當(dāng)待分析的坡表輪廓線的離散點(diǎn)總數(shù)一定時(shí),坡表輪廓線可完全分解為傅里葉描述因子Dn和初相位?n,n=1,2,3,…,64,二者均為無(wú)量綱數(shù),即Dn和?n包含坡表輪廓線的全部幾何特征。Dn本質(zhì)上是三角函數(shù)的幅值,直接決定諧波的起伏程度(坡表輪廓線的主要形態(tài)),而初相位?n決定了各諧波在傳播方向的平移情況。

1.4 傅里葉描述因子

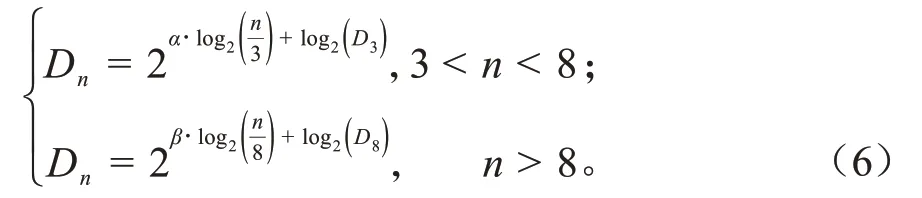

根據(jù)文獻(xiàn)[15]可知:傅里葉描述因子Di代表三角函數(shù)的幅值,其頻譜整體為遞減趨勢(shì),頻譜分布情況大致為對(duì)數(shù)形式,可采用式(6)進(jìn)行擬合。

其中,α=-1.40,β=-1.35,二者皆為無(wú)量綱的修正系數(shù),D2、D3、D8為擬合公式中的自變量。

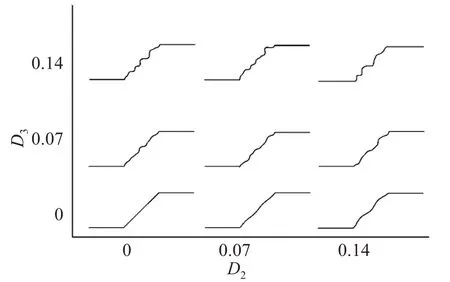

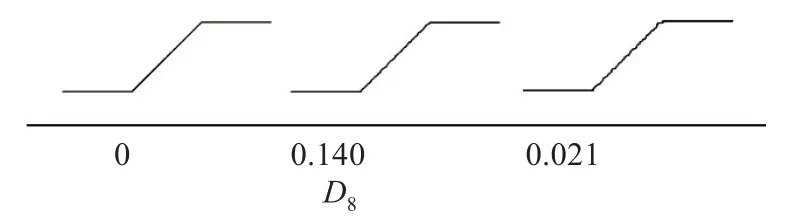

根據(jù)傅里葉描述因子對(duì)坡表幾何形貌的控制作用,可以將傅里葉描述因子分為D2,D3→D7和D8→D64三大類。這三大類控制作用相應(yīng)地由D2、D3、D8所決定,其中,D2控制坡面曲線較大的均勻起伏程度,D3控制坡面曲線較小的非均勻起伏程度,D8控制坡面曲線的最小起伏(即粗糙程度),如圖4~5所示。

圖4 D2與D3對(duì)坡面幾何形貌的影響(D8=0)Fig.4 Ⅰnfluence of the D2 and D3 on slope geometry(D8=0)

圖5 D8對(duì)坡面幾何形貌的影響(D2=D3=0)Fig.5 Ⅰnfluence the D8 on slope geometry(D2=D3=0)

2 坡表幾何形貌對(duì)高位滑體滑移特性影響

2.1 模型建立

非規(guī)則邊坡高位局部失穩(wěn)滑動(dòng)模型如圖6 所示,采用參數(shù)t控制坡面角大小。坡面角t取值為38.7°,滑面段水平距離為2 m,坡面段水平距離為6 m,水平段長(zhǎng)度為15 m。滑面段上方設(shè)有由墻體單元圍成的矩形積土槽,用于生成并儲(chǔ)存滑體顆粒,將滑體儲(chǔ)存在簡(jiǎn)單矩形(二維)或長(zhǎng)方體(三維)積土槽中。在數(shù)值模擬中,將非規(guī)則邊坡高位處失穩(wěn)滑體統(tǒng)一簡(jiǎn)化為矩形,所有墻體單元均保持靜止不動(dòng)。

圖6 非規(guī)則邊坡高位局部失穩(wěn)滑移模型(單位:m)Fig.6 High-locality landslide model of irregular slope(unit:m)

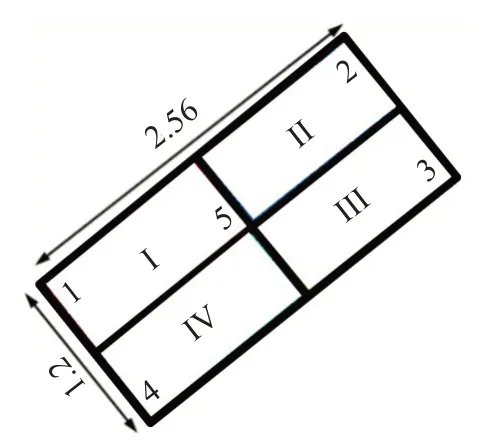

生成的滑體模型如圖7 所示,滑體長(zhǎng)為2.56 m,高為1.2 m,生成的土體顆粒充滿整個(gè)積土槽,顆粒總數(shù)為3 660 顆。為有效區(qū)分不同部位的滑體,在軟件中編寫命令語(yǔ)言,以矩形滑體形心為中心,將整個(gè)滑體平均分為4組,并以不同序號(hào)進(jìn)行標(biāo)記區(qū)分:上前部分滑體標(biāo)為Ⅰ號(hào),為第1 組;上后部分滑體標(biāo)為Ⅱ號(hào),為第2 組;下后部分滑體標(biāo)為Ⅲ號(hào),為第3組;下前部分滑體標(biāo)為Ⅳ號(hào),為第4 組。為選取滑體中具有代表性的顆粒進(jìn)行分析,在矩形滑體的4個(gè)頂角處及中心位置,分別設(shè)置1個(gè)監(jiān)測(cè)球,編號(hào)為1~5,用于監(jiān)測(cè)該處顆粒的運(yùn)動(dòng)情況。

圖7 滑體分組及監(jiān)測(cè)球布置示意(單位:m)Fig.7 Schematic diagram of sliding body grouping and monitoring ball arrangement(unit:m)

2.2 數(shù)值模擬

由于傅里葉描述因子D2、D3、D8對(duì)坡面幾何形貌具有不同控制作用,不同類因子的取值范圍不同,Di取值過(guò)大或過(guò)小都會(huì)使得幾何形貌失真,不符合實(shí)際情況。因此,在MATLAB 中生成大量的非規(guī)則幾何形貌邊坡,與實(shí)例的路基邊坡工程中的邊坡輪廓進(jìn)行對(duì)比,經(jīng)過(guò)多次試算與調(diào)整,使生成的非規(guī)則幾何形貌邊坡與實(shí)際自然邊坡輪廓相似,從而確定合理的Di取值范圍。其中,內(nèi)摩擦角為5°~40°;坡面角為21.8°~90°;用于評(píng)判邊坡穩(wěn)定性無(wú)量綱系數(shù)γH/c為10,γ為土體重度,H為邊坡高度,c為土體黏聚力;D2為0.100~0.280;D3為0.050~0.120;D8為0.007~0.021。

由確定的D2、D3、D8參數(shù)取值范圍,采用控制單一變量的方法,保持初相位為定值,確定模型中D2為 0.100 或 0.250,D3為 0.050 或 0.120,D8為0.007或0.020。當(dāng)D2、D3、D8皆為0時(shí),整個(gè)坡表變?yōu)橹本€型。

先將MATLAB 生成的邊坡輪廓數(shù)據(jù)點(diǎn)的坐標(biāo)信息導(dǎo)入AutoCAD 中。再進(jìn)行繪圖操作,生成相應(yīng)邊坡輪廓圖形。然后,將生成的邊坡保存為dxf格式,導(dǎo)入PFC 2D 軟件之中。最后,進(jìn)一步編寫命令生成組成積土槽的三面墻體,完成模型地建立。

將所有墻體摩擦系數(shù)設(shè)置為0,并在積土槽中生成滑體顆粒,初始顆粒之間接觸選用線性接觸,顆粒間摩擦系數(shù)為0,并賦予相應(yīng)剛度,使生成的顆粒相互作用而彈開,最終充滿整個(gè)積土槽。當(dāng)積土槽中顆粒穩(wěn)定后,摩擦系數(shù)重新規(guī)定,顆粒間定為0.25,而顆粒與墻體之間定為0.40。對(duì)于黏性土,再一次賦予顆粒之間的接觸為平行黏結(jié)模型,對(duì)于無(wú)黏性土,顆粒之間仍保持線性模型不變。設(shè)置完接觸模型后需要對(duì)模型進(jìn)行再一次平衡,得到最終平衡后的模型參數(shù)取值。球的粒徑比為1.50,密度為1 980 kg/m3;球-球的法向接觸剛度為3 000 kN/m,切向與法向剛度比為1,摩擦系數(shù)為0.25;墻的摩擦系數(shù)為0.40;黏結(jié)模型(接觸黏結(jié))的法向黏結(jié)強(qiáng)度為5 000 Pa,切向黏結(jié)強(qiáng)度為5 000 Pa。

當(dāng)滑體最終平衡之后,刪除作為積土槽的墻體單元,讓滑體在自重作用下變形解體,并沿著坡表向下運(yùn)動(dòng),直到停止。

2.3 結(jié)果分析

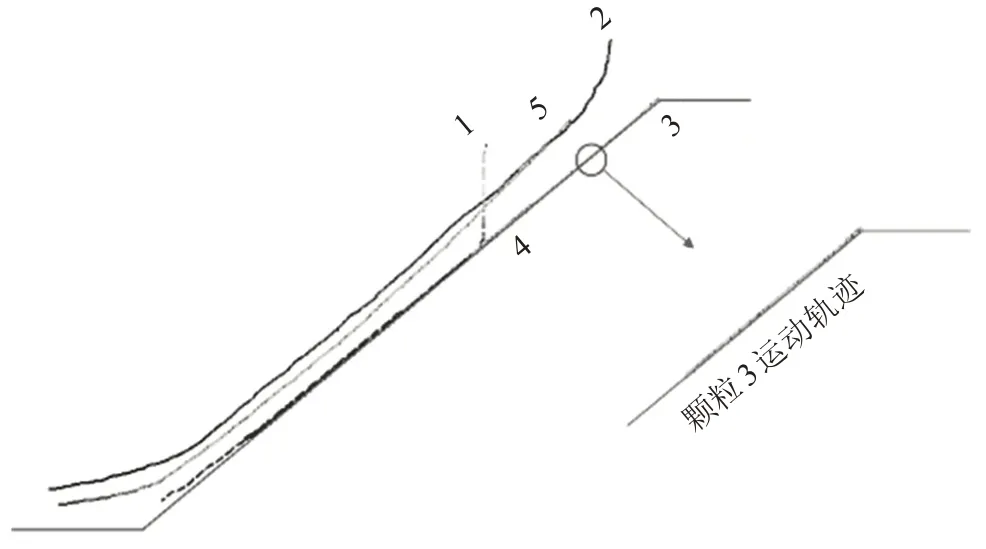

為了研究坡面段幾何形貌對(duì)滑體運(yùn)動(dòng)軌跡的影響,在滑體中設(shè)置5個(gè)監(jiān)測(cè)球,監(jiān)測(cè)并分析滑體4 個(gè)頂點(diǎn)和中心顆粒在不同坡面段幾何形貌下的運(yùn)動(dòng)軌跡,每個(gè)編號(hào)顆粒的運(yùn)動(dòng)軌跡采用不同形式的軌跡線表示。

2.3.1 黏性顆粒的運(yùn)動(dòng)軌跡

直線型坡表中每個(gè)黏性顆粒的運(yùn)動(dòng)軌跡如圖8所示。從圖8 中可以看出,對(duì)于黏性滑體,編號(hào)1~5 的監(jiān)測(cè)顆粒運(yùn)動(dòng)軌跡在直線型坡表呈現(xiàn)不同特征。3 號(hào)顆粒運(yùn)動(dòng)距離是最短的,表明:該處顆粒所受的阻力最大。1 號(hào)顆粒類似于拋物線型運(yùn)動(dòng),表明:該顆粒沒(méi)有受到其他顆粒的相互作用,即該顆粒的黏結(jié)接觸破壞最早,隨后顆粒沿著坡表運(yùn)動(dòng)。從整體上看,位于滑體上部顆粒的運(yùn)動(dòng)距離遠(yuǎn)大于位于底部顆粒的。

圖8 直線型坡表黏性顆粒運(yùn)動(dòng)軌跡Fig.8 Diagram of the movement trajectory of viscous particles on the straight slope surface

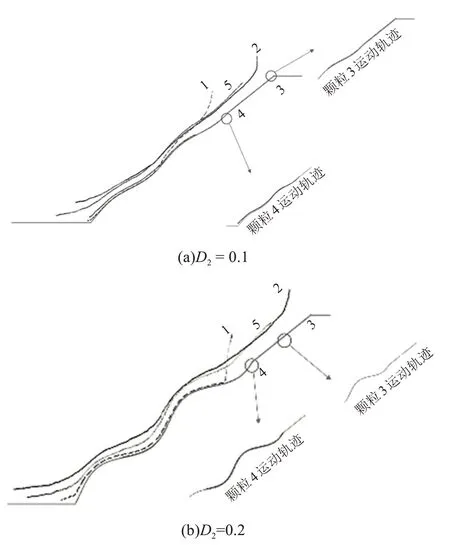

D2類坡表中每個(gè)黏性顆粒的運(yùn)動(dòng)軌跡如圖9所示。從圖9中可以看出,隨著D2的增大,監(jiān)測(cè)顆粒的軌跡具有不同特征:4 號(hào)顆粒運(yùn)動(dòng)軌跡為均勻起伏型,D2越大起伏程度就越大;1 號(hào)顆粒先類似于拋物線型運(yùn)動(dòng),然后與4 號(hào)顆粒一樣沿坡表運(yùn)動(dòng);2 號(hào)和5 號(hào)顆粒在坡面段運(yùn)動(dòng)軌跡類似于均勻起伏型,但與4號(hào)顆粒相比,起伏程度較小,隨著D2的增大,起伏程度相應(yīng)增大,相對(duì)于顆粒5平滑的運(yùn)動(dòng)軌跡,顆粒2的運(yùn)動(dòng)軌跡較為粗糙。

圖9 不同D2下黏性顆粒運(yùn)動(dòng)軌跡Fig.9 Diagram of movement trajectory of viscous particles under different D2 conditions

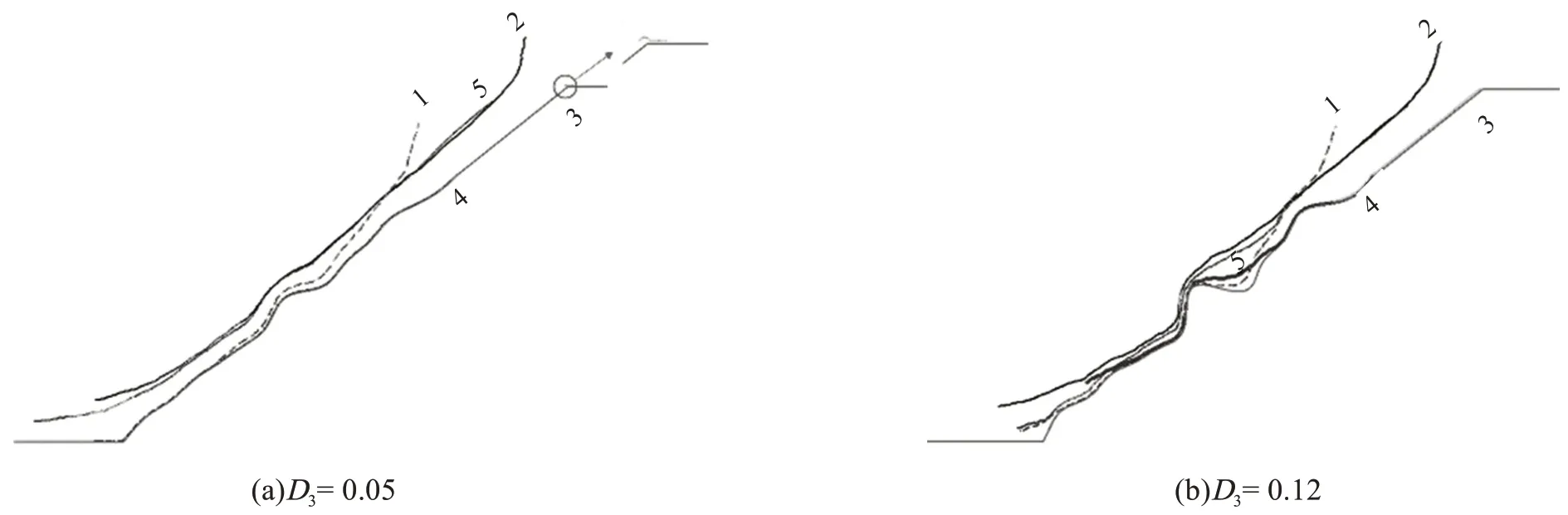

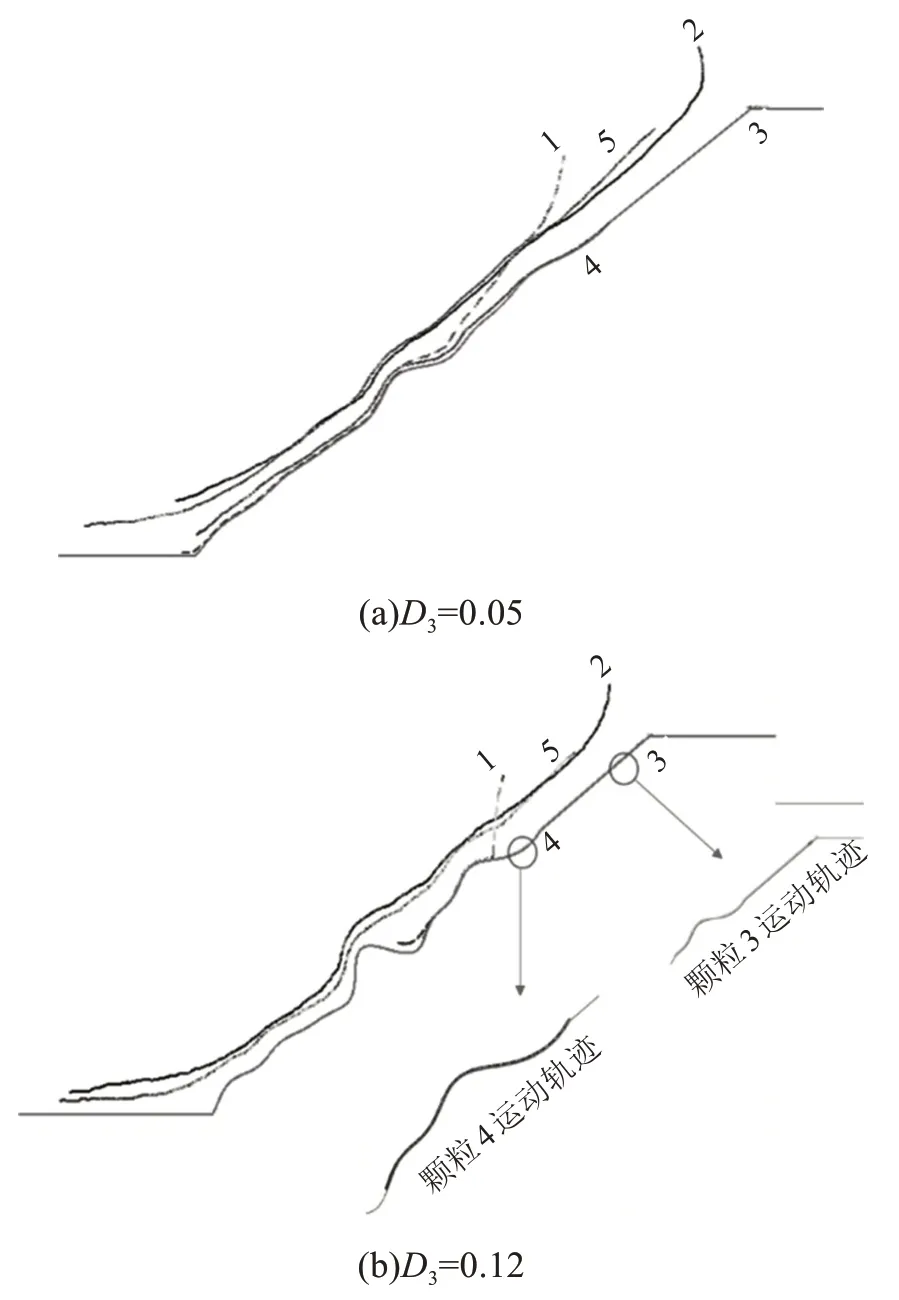

D3類坡表中每個(gè)黏性顆粒的運(yùn)動(dòng)軌跡如圖10所示。從圖10 中可以看出,隨著D3的增大,監(jiān)測(cè)顆粒的軌跡具有不同特征:D3取值較小時(shí)(D3=0.05),4 號(hào)顆粒運(yùn)動(dòng)軌跡為非均勻起伏型,1 號(hào)顆粒先類似于拋物線型運(yùn)動(dòng),隨后變?yōu)榉蔷鶆蚱鸱停? 號(hào)和5 號(hào)顆粒運(yùn)動(dòng)情況類似,與4 號(hào)顆粒相比,均為程度較小的非均勻起伏型,顆粒2運(yùn)動(dòng)軌跡略為粗糙;D3取值較大時(shí)(D3=0.12),某一特殊幾何形貌對(duì)顆粒運(yùn)動(dòng)軌跡影響較大,1 號(hào)顆粒做類拋物運(yùn)動(dòng)的距離增大,4 號(hào)顆粒在較大凹陷處運(yùn)動(dòng)軌跡脫離坡表,2 號(hào)和5 號(hào)顆粒在此處運(yùn)動(dòng)軌跡類似于直線型。

圖10 不同D3下黏性顆粒運(yùn)動(dòng)軌跡Fig.10 Diagram of movement trajectory of viscous particles under different D3 conditions

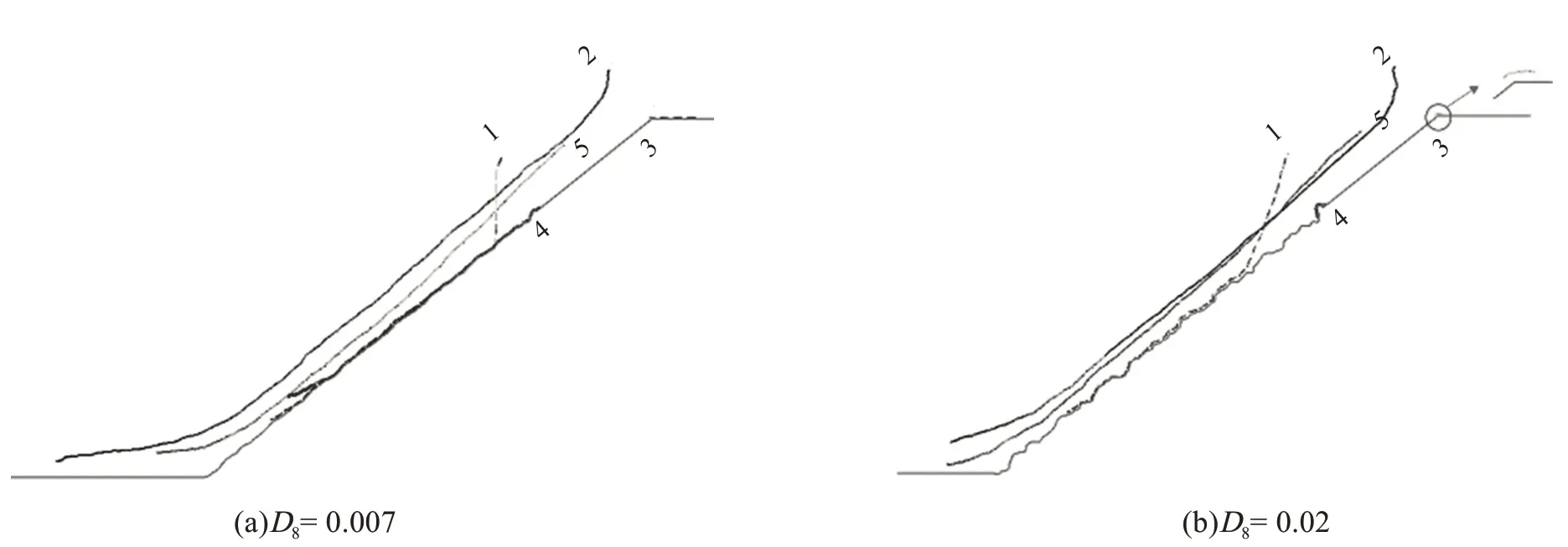

D8類坡表中每個(gè)黏性顆粒的運(yùn)動(dòng)軌跡如圖11所示,從圖11 可以看出,隨著D8的增大,監(jiān)測(cè)顆粒的軌跡具有不同特征:當(dāng)D8=0.02 時(shí),4 號(hào)顆粒由于失穩(wěn)時(shí)受到前方凸起坡表的影響,運(yùn)動(dòng)距離較短,最終停留在坡表凹陷處;1 號(hào)顆粒運(yùn)動(dòng)軌跡在坡面段為最小程度非均勻起伏型;2 號(hào)與5 號(hào)顆粒坡面段運(yùn)動(dòng)軌跡趨近于直線型,但2號(hào)顆粒軌跡線略微粗糙。

圖11 不同D8下黏性顆粒運(yùn)動(dòng)軌跡Fig.11 Diagram of movement trajectory of viscous particles under different D8 conditions

2.3.2 無(wú)黏性顆粒的運(yùn)動(dòng)軌跡

直線型坡表無(wú)黏性顆粒運(yùn)動(dòng)軌跡如圖12所示,與圖8對(duì)比可知,黏性與無(wú)黏性顆粒運(yùn)動(dòng)軌跡并無(wú)很大差異,但也有不同之處。無(wú)黏性1號(hào)顆粒停留在水平段,黏性1號(hào)顆粒停留在坡面段,前者運(yùn)動(dòng)距離更長(zhǎng);無(wú)黏性2 號(hào)顆粒的運(yùn)動(dòng)距離比黏性2 號(hào)顆粒的短。

圖12 直線型坡表無(wú)黏性顆粒運(yùn)動(dòng)軌跡Fig.12 Diagram of the movement trajectory of non-viscous particles on the straight slope surface

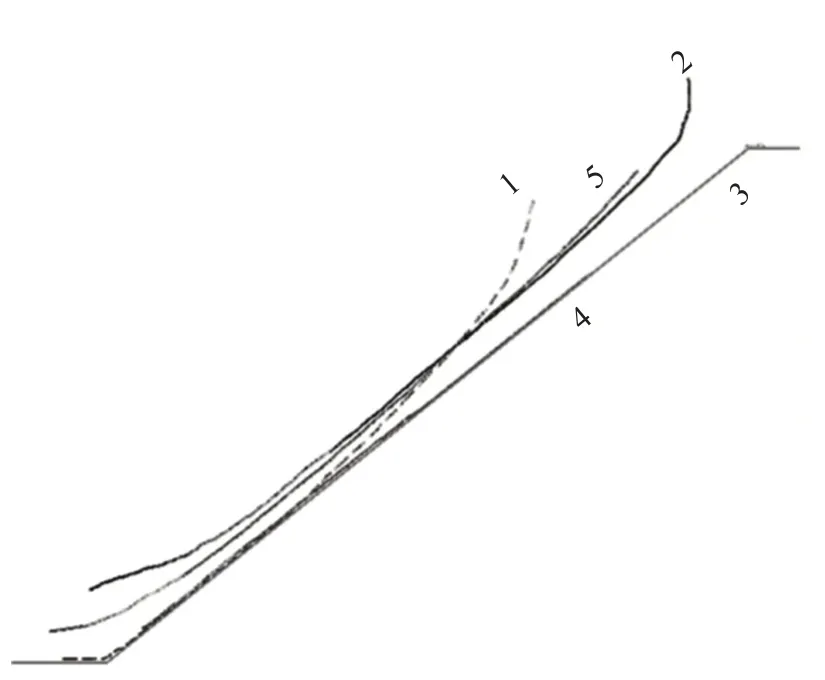

D2類坡表無(wú)黏性顆粒運(yùn)動(dòng)軌跡如圖13 所示,與圖9對(duì)比可知,兩類監(jiān)測(cè)顆粒運(yùn)動(dòng)軌跡相似,但也有不同之處。隨著D2的增大,黏性1號(hào)顆粒與無(wú)黏性1號(hào)顆粒之間的運(yùn)動(dòng)距離相差越來(lái)越小;黏性2 號(hào)顆粒與無(wú)黏性2 號(hào)顆粒運(yùn)動(dòng)距離之差隨著D2的增大而減小。當(dāng)D2=0.2 時(shí),兩類顆粒運(yùn)動(dòng)距離大致相同,無(wú)黏性1號(hào)顆粒運(yùn)動(dòng)軌跡隨著坡面均勻起伏程度的增大,而逐漸脫離坡表,在坡表上方運(yùn)動(dòng)。

圖13 不同D2下無(wú)黏性顆粒運(yùn)動(dòng)軌跡Fig.13 Diagram of movement trajectory of non-viscous particles under different D2 conditions

D3類坡表無(wú)黏性顆粒運(yùn)動(dòng)軌跡如圖14 所示,對(duì)比圖10 可知,D3取值較小時(shí)(D3=0.05),兩類1號(hào)顆粒運(yùn)動(dòng)距離基本一樣。當(dāng)D3取值較大時(shí)(D3=0.12),黏性1 號(hào)顆粒的運(yùn)動(dòng)距離明顯大于無(wú)黏性1號(hào)顆粒的,這與直線型和D2類坡表明顯不同。隨著D3的增大,兩類2 號(hào)顆粒運(yùn)動(dòng)距離相差越來(lái)越小。當(dāng)D3=0.12 時(shí),黏性2 號(hào)顆粒的運(yùn)動(dòng)距離反而大于無(wú)黏性2號(hào)顆粒的。當(dāng)D3取值較大時(shí),無(wú)黏性4 號(hào)顆粒由于特殊幾何形貌的影響,其運(yùn)動(dòng)距離明顯小于黏性4號(hào)顆粒的。

圖14 不同D3下無(wú)黏性顆粒運(yùn)動(dòng)軌跡Fig.14 Diagram of movement trajectory of non-viscous particles under different D3 conditions

D8類坡表無(wú)黏性顆粒運(yùn)動(dòng)軌跡如圖15 所示,對(duì)比圖11 可知,隨著D8的增大,兩類2 號(hào)顆粒運(yùn)動(dòng)距離之差逐漸減小。當(dāng)D8=0.02 時(shí),黏性與無(wú)黏性2 號(hào)顆粒運(yùn)動(dòng)距離大致相同。兩類1 號(hào)顆粒運(yùn)動(dòng)距離之差隨D8的增大而減小,最終趨近于0。

圖15 不同D8下無(wú)黏性顆粒運(yùn)動(dòng)軌跡Fig.15 Diagram of movement trajectory of non-viscous particles under different D8 conditions

對(duì)于黏性與無(wú)黏滑體,5 個(gè)監(jiān)測(cè)顆粒運(yùn)動(dòng)軌跡在非規(guī)則坡表上各自特點(diǎn):①當(dāng)坡表為直線時(shí),2號(hào)、4號(hào)、5號(hào)顆粒運(yùn)動(dòng)軌跡皆大致為直線,1號(hào)顆粒由于最先失穩(wěn)且處于上前方,所以運(yùn)動(dòng)軌跡先為曲線型,再沿坡面運(yùn)動(dòng)成直線型。②當(dāng)坡表為非規(guī)則幾何形貌時(shí),對(duì)1 號(hào)、2 號(hào)、4 號(hào)、5 號(hào)顆粒運(yùn)動(dòng)軌跡有較大影響,而對(duì)運(yùn)動(dòng)距離很短的3號(hào)顆粒可以忽略。滑體上方的1 號(hào)、2 號(hào)、5 號(hào)顆粒的運(yùn)動(dòng)距離明顯大于位于底部4號(hào)顆粒的。

坡面幾何形貌對(duì)不同土類滑體的運(yùn)動(dòng)軌跡影響也不相同。對(duì)于D2類坡表,隨著D2取值的增大,無(wú)黏性1 號(hào)顆粒的運(yùn)動(dòng)距離逐漸趨近于1 號(hào)黏性顆粒的,2 號(hào)顆粒的運(yùn)動(dòng)規(guī)律也是如此,且無(wú)黏性1號(hào)顆粒隨著D2的增大而略微脫離坡表運(yùn)動(dòng),這是由于無(wú)黏性土內(nèi)部顆粒間沒(méi)有黏聚力,整體性較差導(dǎo)致的。對(duì)于D3類坡表,D3較小時(shí),兩類顆粒運(yùn)動(dòng)距離基本相同,但繼續(xù)增大后,由于坡表存在較大凹陷與凸起處,導(dǎo)致黏性顆粒的運(yùn)動(dòng)距離將大于無(wú)黏性顆粒的。對(duì)于D8類坡表,當(dāng)D8取值較大時(shí),黏性與無(wú)黏性的1 號(hào)、2 號(hào)顆粒的運(yùn)動(dòng)距離大致相同。

3 結(jié)論

基于離散元軟件PFC 2D,對(duì)非規(guī)則邊坡高位滑體失穩(wěn)模型進(jìn)行數(shù)值分析,同時(shí),基于離散傅里葉逆變換分析得到三類傅里葉描述因子Di對(duì)邊坡坡表幾何特征的影響規(guī)律,研究討論了不同傅里葉描述因子取值條件下的坡表輪廓對(duì)黏性與無(wú)黏性滑體失穩(wěn)運(yùn)動(dòng)特性的影響,得到結(jié)論為:

1)整體分析表明,D2、D3、D8三類傅里葉描述因子不同取值形成不同類型的非規(guī)則坡面,而且坡面非規(guī)則幾何形貌對(duì)黏性與非黏性滑體的失穩(wěn)運(yùn)動(dòng)特性都有明顯影響。

2)坡面非規(guī)則幾何形貌對(duì)下前方的4 號(hào)顆粒運(yùn)動(dòng)軌跡影響是最大的,1 號(hào)顆粒也受到坡面幾何形貌的影響,2 號(hào)、5 號(hào)顆粒運(yùn)動(dòng)軌跡受到坡面幾何形貌的影響相對(duì)較小,這是由于2 號(hào)、5 號(hào)顆粒所處位置較高且靠后的原因。因此,顆粒所處的位置越靠后、越高,其運(yùn)動(dòng)軌跡所受坡面幾何形貌的影響越小。

3)對(duì)于相同坡表,黏性與無(wú)黏性滑體內(nèi)部5個(gè)監(jiān)測(cè)顆粒運(yùn)動(dòng)軌跡相似,但也有部分差異。對(duì)于取值較大的D3與D8類坡表,某一特殊的幾何形貌出現(xiàn)在特定位置會(huì)對(duì)顆粒運(yùn)動(dòng)軌跡產(chǎn)生較大影響,而D2類坡表由于坡面幾何形貌均勻起伏,因此不會(huì)出現(xiàn)這種現(xiàn)象。