多情的人

蕭乾

這是1979年我住在五月花公寓時發生的事。

一天,寫作中心來了一位短期訪問者(就是僅住上一兩天的),他是一位希臘作家。他的一部小說被拍成了電影,寫作中心要放給大家看,這位原作者也跟來了。由于同是來自文明古國,我就邀他共進晚餐,他也欣然接受了我的邀請。

此人其實剛步入中年,可瘦削的臉上長滿棕色的絡腮胡子。他握著我手的時候,連聲說著:“孔夫子。”于是,出于禮貌我也報以:“蘇格拉底。”接著,他又迸出“李白”兩個字,我趕緊還了聲“荷馬”。

我知道的希臘詩人名字太有限,幸而他大概也把腦子里關于中國詩人的名單抖落得見了底。反正這番對口縮短了我們之間的距離,足以使我們一見如故。

那天我還特別去當地的朝鮮鋪子買了點東方小吃。我們邊吃邊聊。飯后飲白蘭地時,他忽然“嚶嚶”地哭了起來。一邊哭,一邊從上衣貼身處掏出一張照片。他顫巍巍地指著照片中的女人,嗚咽著告訴我:“她——我的艾瑪,我親愛的妻子,丟下我,獨自到那個世界去了!”

他哭得那么慘,我一邊安慰他,一邊也有點兒怪這位艾瑪太狠心。

我燒著咖啡,他繼續敘述他同艾瑪快活的日子。他滿臉淌著淚水,捶著胸,問我:“如今她不在了,我活著還有什么意義?”

我竭力安慰他,真怕他會尋短見。他呢,就像個愛哭的娃娃,我越勸,他哭得越激動,雙肩一聳一聳的。

我趕忙給他斟上一杯酒,他一飲而盡。即便是娃娃,也有哭累的時候,他又一次端詳起艾瑪的照片。這回,我探過頭仔細看了看,花叢里探出的確實是一張秀麗的臉。

這頓飯我一直在聽他為艾瑪所頌的挽歌。他抹著淚告訴我:她既活潑,又會理家。他捶著飯桌,詛咒奪去她美好生命的那場疾病。

他反復問我:“沒有了艾瑪,我還怎么活下去啊?”我只能又給他斟酒,并且勸他節哀,用作品來紀念她。

第二天下午,我照例去公寓對面那片灌木林里散步。打老遠我就看到林中石凳上坐著一對男女,時而嘰嘰喳喳地交談,時而還似在擁吻。

唯恐驚動了這對情侶,我就折入林間小道,可那個男人的聲音聽來好熟悉。

待我從樹葉隙縫里一瞥,原來正是頭晚在我房里抱頭大哭、痛不欲生的那位希臘詩人,而同他一見如故的,仿佛是來自東歐的一位女詩人。

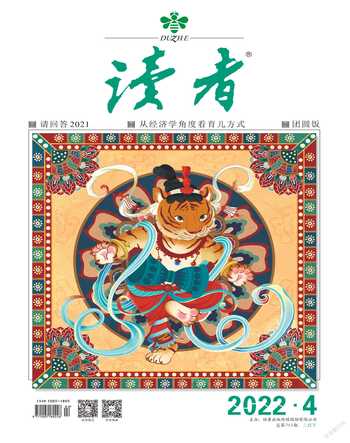

(七 月摘自重慶出版社《文章皆歲月》一書,林賽·布雷基恩圖)