趙之謙《丁文蔚》印淺析及臨習心得

□靳 舟

《丁文蔚》 清·趙之謙

趙之謙存世的篆刻作品,每一方都堪稱精品,上海博物館所藏《丁文蔚》便是其經典之一。該印刻于清代咸豐九年(1859年),乃趙之謙為丁文蔚所刊。邊款云:“藍叔臨別之屬,冷君記。頗似《吳記功碑》。己未十二月。”此時的趙之謙尚未經歷喪妻喪女之痛,鐫刻風格勁峭猛利,走刀大膽而爽利。

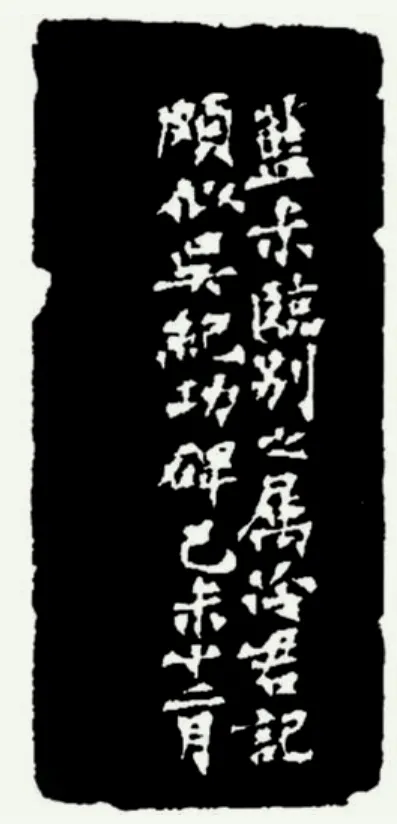

《丁文蔚》邊款 清·趙之謙

此方印作由三字組成,“丁”字居右,“文”“蔚”二字上下排列而成,略顯緊湊,似為一字。整體用刀風格摒棄了早期典型的切刀方法,以沖刀而成,犀利無比。特定的用刀方式帶來形狀上的變化,“丁”字中三個豎畫尖銳出鋒,干脆而有氣勢。此形態并非趙之謙獨創,乃取法三國吳《天發神讖碑》。此碑的用筆特點是“釘頭鼠尾”,起筆較方,筆畫在行筆過程中逐漸變細,收筆尖細。審視整個印面,五個豎畫都呈楔形,而“丁”字最為典型。此刀法用刀方式為:刻刀由豎畫底端入石,緊貼右方行筆向前沖,行筆過程中逐漸增加力度。豎畫的內側由于抵石而刻,表面光滑。另一側,受沖刀過程中力量的沖擊,表面崎嶇不平,有自然殘破之勢。最后在頂端橫向切刀而成。在單個筆畫中,形成兩種不同的美感——線條兩側的光滑之美與殘破之美。“文”與“蔚”粗壯的筆畫為切刀而成,有含蓄之感。在一方印中,趙之謙不拘泥于一家用刀方法,沖刀、切刀運用自如,隨意轉換。體現出其嫻熟的用刀技巧及靈活的安排能力,讓人耳目一新。

鄧石如篆刻章法講究“疏可走馬,密不透風”,即在狹小的空間中將疏密呈現出來。若是尋常人的思維,“丁”“文”二字筆畫較少可上下安排,“蔚”字筆畫繁多應單獨一列,三字組成印面緊湊的空間。趙之謙卻大膽將“丁”字單獨置于右邊,與左邊“文”“蔚”二字對比呼應。“丁”字周圍大量的留紅,給人帶來強烈的視覺沖擊。仔細觀察,“文”字斜肩兩處的三角形與“丁”字下方的兩處留紅遙相呼應,給險絕的印面增加了平衡。

篆刻邊框的處理,也是極其重要的一個方面。邊框處理得當與文字相得益彰,可使印面更具豐富性。使用切刀法將邊框的四周呈現破舊感:“丁”字上方一處殘破,邊框向下方延展;“文”字旁邊殘破粘連嚴重;“蔚”字豎畫旁亦有殘破。此邊由于筆畫繁多,故增加兩處殘破打破緊促的印面。印面四角部分皆經過處理,圓轉而內斂,與字形尖銳的筆畫形成沖突,是其制造矛盾而又和諧統一的方式。

此外,趙之謙在邊款方面也有所創新,將楷書魏碑樣式代替傳統邊款刻法,使人觀之耳目一新。然在此方印中,他使用傳統刻款方式,邊款不及印面藝術效果強烈。

為了更好地體會其刀法及布局特點,筆者對《丁文蔚》印進行了臨摹。為更接近原作,選取硬度較高的青田石作為材料,力求表現其爽利干脆的效果。在臨摹印稿的過程中,深為趙之謙章法安排的高超技藝所折服:“丁”字安排極為疏松,這就需要加粗線條體現其精神;“文蔚”二字排列自然緊湊,縱橫交疊。左右印面相互對應,奇趣橫生。

“丁”字為首先要刻的字。在奏刀過程中,刻刀從豎畫底端入石,行筆過程中逐漸加入速度,豎畫的另一側自然產生殘破。若是先刻豎畫再弄殘破,則有刻意做作之感。刻完豎畫則進行橫畫與點畫的刊刻。橫豎畫的搭接處盡量方正,以便凸顯其精神。

因“文蔚”二字上下排列而成,筆畫繁復且線條較細。筆者在刻的過程中自上而下進行。“文”字右上部分的線條,留有小紅點,方便觀者看出線條的形態。原作“蔚”字筆畫粘連較多,在臨習過程中,有些粘連是刻意模仿,有些則是刀與石相互配合下形成的意外效果。

《丁文蔚》靳舟(臨刻)

邊框的處理并未亦步亦趨按照原作,而是自己加以改造。如“丁”字右邊的豎畫與邊框加大殘破的力度,與左邊的殘破形成呼應。整方印臨摹下來,遺憾與收獲參半。一方面,“丁”字三個尖狀收筆形態有余而表現力度不足,氣勢較弱;長豎畫的左邊部分相對于原作較為光滑,不及原作自然。因擔心所作殘破有刻意之態,較少修改。另一方面,在臨習過程中深感學習其精神的重要性,“神似”重于“形似”,因此不能一味注重形態,導致精氣神欠缺。這是筆者最重要的收獲。