當一個獨立出版人選擇接下出版社的橄欖枝

文|李 晶

從出版社離職7 年后,開開再次接過了出版行業的橄欖枝,這一次她的身份是一位獨立出版人。

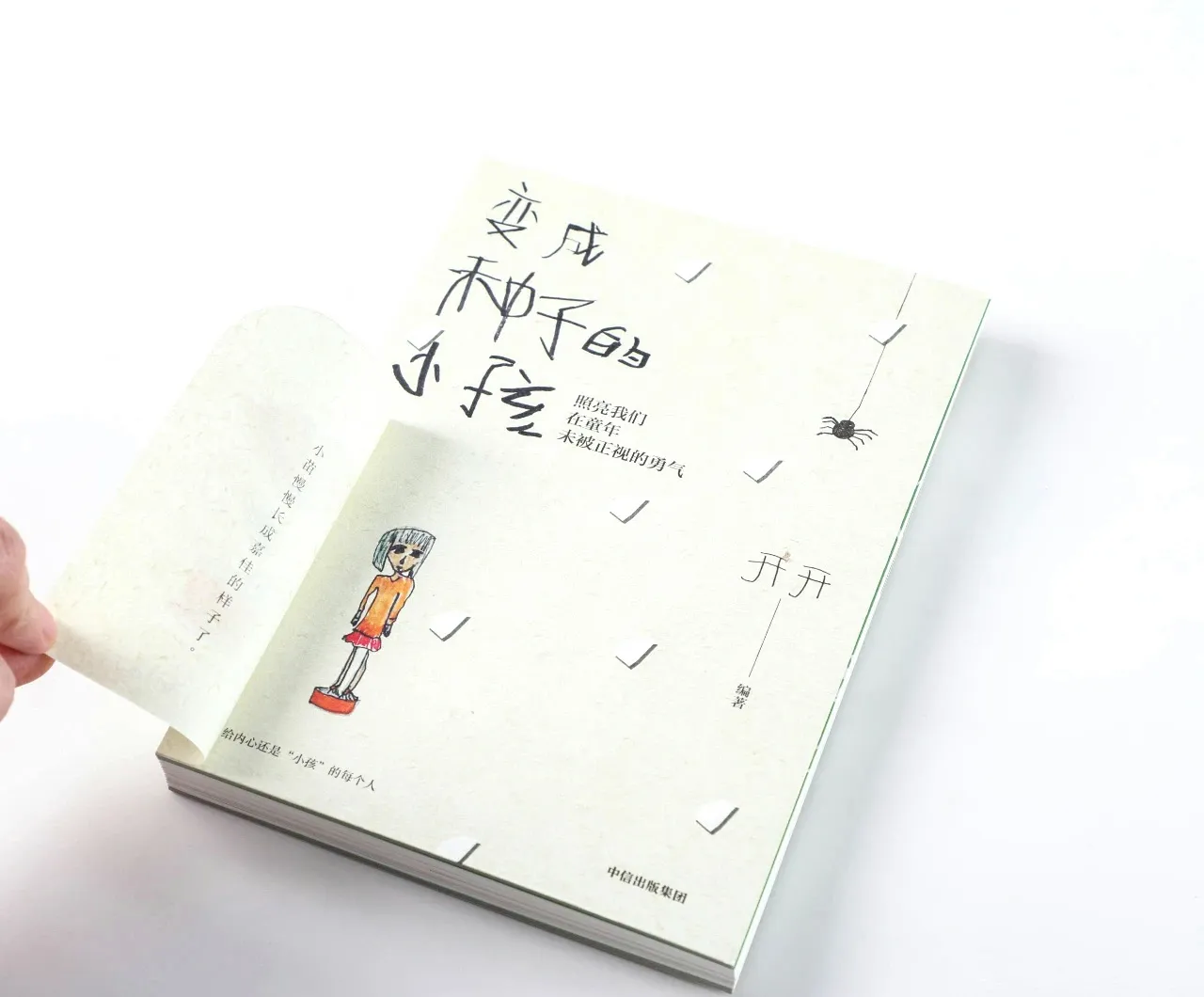

今年3 月,開開與小朋友們共同創作的作品集《變成種子的小孩》在中信出版集團正式推出。這本書為我們呈現了一個又一個或可愛、或令人感動、或引人深思的故事,這些故事由小朋友的親身經歷構成,他們談論陪伴缺失、受傷與自愈、外貌焦慮、性別認知、刻板印象等問題。

起先,他們用畫筆將自己的故事涂鴉在紙上,做成一本本小書,以獨立出版物的形式被開開帶到藝術書展上展示。而這些獨立出版物也吸引了眾多出版同行的注意。開開最終選擇把這樣一部獨立出版物交付中信出版集團,以一本作品集的形式呈現。圖書面市后,小朋友的故事也感動著越來越多的人,開開也因此受邀登上講臺,讓獨立出版人這一“不一樣”的行當被更多同行和讀者所了解。

那么對于一個編輯而言,選擇跳出行業之外,成為一個獨立出版人究竟意味著什么?從一系列獨立出版作品到一本面向圖書市場的正式出版物,期間又要經歷怎樣的磨礪?我們找到了作者開開,聽她講述自己與出版的故事……

從出版社辭職之后

“身為編輯,原本就得有與他人分享感動的熱情。”

見城徹所著的《編輯這種病》中的這句話,經常被開開掛在嘴邊。

14 年前,剛剛從美院畢業的開開機緣巧合之下進入了一家出版社,也從此發現了自己對出版的熱愛。幾年間,她從美編做到策劃編輯,向作者約稿,直到最后能獨立完成一本書的整個出版流程。

作為編輯,在出版社她做過兩本印象深刻的書,都與旅行有關,其中一位作者沿著戰國七雄的都城完成了一次跨越五千公里的騎行,另一位則把北京的諸多知名景點畫成了漫畫。

在這兩本書中,圖像的色彩都是很重要的因素,而在盯印的過程中,開開發現每個印刷工人對色彩的把握都是不一樣的。作為一個藝術系的畢業生,她對這種帶著手工痕跡和不確定性的工藝突然產生了濃厚的興趣。

于是在工作之余,她專門去清華美院書籍設計教授呂敬人的研修班上了解印刷工藝、紙張和裝幀設計,去韓國出版城坡州參觀獨立出版社、獨立出版物和獨立書店……隨著對書籍設計的興趣越來越大,開開覺得自己終歸是應當繼續走藝術這條路的,于是有了出國去學習版畫的打算。

《暴力》插圖 | 豆豆 創作

2014 年,開開從出版社辭職,再加上寶寶圖釘的降臨,讓她看世界的角度也在發生著變化。在一次abC 藝術書展上,開開發現那些獨立藝術家用藝術書表達著各種各樣的想法,但從孩子的視角切入,讓孩子們來表達觀點的獨立出版物并不多見。于是在七八年前,她與好朋友的女兒嘉佳一起創作了《變成種子的小孩》,開開與小朋友一起做書的故事從此展開。2019 年,她創立了工作室SHU SHU,工作室的理念是“打造與成長相關的獨立出版物與周邊產品”。

身為獨立出版人

從傳統出版到獨立出版的經歷,讓開開理想中的身份不斷切換,有時候她希望自己是把握細節的編輯,有時候她想要做表達者與世界平等溝通,有時候她希望自己的觀點能被更深地挖掘。最終她選擇成為一個幫助小朋友通過做書來表達自己的獨立出版人,在這個過程中,她發揮的作用,體現在把小朋友視作作者的平等溝通上,體現在獨立出版物的裝幀設計上。

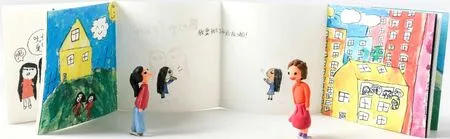

《變成種子的小孩》插圖 | 嘉佳 創作

三歲的圖釘想要把自己受傷的過程畫下來,開開在他畫畫的過程中反復問他“然后呢”,然后他就自己把從嘴巴里說出來的句子用畫筆在紙上連成了故事。女孩至柔有一次對開開說:“開開你知道嗎,因為姐姐在貓和我之間選了我,所以我才幸運地被媽媽生下來,要不然這個世界上就沒有我了。”開開很認真地對至柔說:“至柔,你要相信你是很重要的人,就算姐姐選擇了貓,媽媽也會選擇把你生下來的。”開開就是這樣,并不把小朋友當孩子,而是把他們當做與自己平等的人對待,對他們表達的潛力時而挖掘,時而引導。

“我覺得跟作者的溝通是沒有區別的,當然肯定多了一個環節,就是我前期的創作需要跟小朋友生活在一起,而與作者的溝通是在他們既有作品的一個狀況下給他們提一些建議。”開開是這樣區分傳統出版中的編輯與獨立出版編輯的區別的。

而說起獨立出版物中裝幀設計如何體現編輯的作用,開開強調了她對“閱讀設計”的重視。

“我對閱讀設計的思考會比較多,我比較重視頁與頁之間的連續性,這會讓書的故事性更強,更適合閱讀。就像大家說的,你設計一把椅子,設計的不是椅子,設計的是‘坐’,那其實設計一本書,你設計的不是書,你設計的是閱讀。”開開告訴《出版人》。

她也曾多次去看美院繪本專業的畢業設計,“那些作品畫得都特別美,但是都用銅版紙,數碼打印成同樣的大小開本,一幅幅地掛在墻上,底下放著書,那些書沒有一本我能讀得進去”。但是這些小朋友做的書,真的能在書展上把好多人看哭,“難道是因為小朋友畫得比美院的學生好嗎?肯定不是,單看每一張,不就是兒童簡筆畫嗎,但是頁面之間的設計,讓圖片連成了故事,能夠幫助小朋友闡述觀點,表達想法,這就需要編輯的作用。”

2020 年秋天,又是一屆abC 藝術書展,開開把她與小朋友共同創作的系列作品陳列在展位上,前來翻閱的很多成年讀者被小朋友的“涂鴉”觸動,甚至流下眼淚,他們似乎能夠從至柔、妮妮、嘉佳、豆豆、玥玥、都蘭、圖釘的故事中看到自己心中的小小孩。

“一開始參加書展,我會覺得忐忑,我在想別人會不會以為我做的東西是兒童美術機構帶小朋友做的繪本,我害怕別人看不出其中的區別。”開開表示。但真正來到書展上,她發現每個人都讀懂了這些作品,都讀出了書頁間編輯的作用。這讓她開始思考,是否應當與出版再次“合作”,讓這顆種子被更多人看到。

萌發的“種子”

去藝術書展“淘寶”,已經成為許多編輯的日常,來自中信出版集團的桂思平也是其中之一。在路過開開的展位時,幾乎是在一瞬間,她就被這些與眾不同的圖畫所吸引。與當時所有看過這些作品的同事和同行一樣,她相信這個選題一定會打動很多人。

《最好的朋友》采取左右兩側裝訂形式

書展第二天,桂思平便約了開開見面。除了想要了解更多這些小書背后的故事,她甚至直接向開開闡述起把這些獨立出版物匯集成一本書的整體構思,包括開本大小、印張、讀者定位等等。

也有其他出版機構和出版社與開開談過出版合作,“他們都只是說這些書做得特別好,但是我更在意的是,他們還能做什么,以什么樣的形式才能把它們呈現得更好”。也許是大多數出版機構依然對和獨立出版人合作保持著謹慎的態度,在討論合作一開始,他們總會試探作者的獨立表達與編輯權力之間的平衡點在哪里,與之相比,中信的坦率和專業得到了開開的信任。

而開開對于合作的態度也同樣是開放的。她內心的渴求只有一個,那就是把書做得更好。“我希望編輯在這本書出版的過程中,扮演一個挖掘者的角色。”開開說,“就好像我帶小朋友做書的時候,會幫他們挖掘,試圖把他們的想法逼出來一樣。”

在多數人眼中,獨立出版物都具有獨特的風格和個性化的表達,它們是個體展示的平臺,或多或少帶著些“孤芳自賞”的性質,與大眾出版的結合或許并不容易。但在《變成種子的小孩》的身上,我們看到了另一種可能性:開開希望小朋友的表達能被更多人看到,出版社也看到了這些作品傳播的價值,讓大人蹲下來與小孩平等溝通,或許能讓我們的小種子更好地長大。一顆獨一無二的“種子”就此萌發。

后來的故事

做出《這樣的我》的至柔,現在敢跟欺負她的男生說“不”了,也學會了發泄情緒的方法,變成了她想成為的樣子。畫《小小人倒霉記》的都蘭曾因為疫情不能出門而感到恐懼和躁郁,現在他狀態變好了,可以安靜地畫畫,最喜歡和媽媽出門爬山。

這樣的結果似乎只能用“神奇”來形容,好像做書是什么靈丹妙藥,能夠讓一個孩子發生完完全全的改變。

但在開開看來,自己帶著小朋友做書這件事,對他們的改變與成長來說并沒有那么重要。就像至柔說的:“就像一顆小種子種在那兒,然后等大家都合力改變,你那顆小種子可以從土里鉆出來。”一個人是不可能做到的,這種改變是小朋友和他身邊的成年人共同做出的一些改變和努力,最后到了那一個合適的時間節點,只用給他們一個抒發的機會,一切就自然而然地發生了。

不過把書做出來這件事確實給小朋友們的生活帶來了變化。畫《媽媽今天吃什么》的靦腆小女孩妮妮,對畫畫越來越有信心了,她對開開說以后想要考美院。而都蘭在拿到印好的圖書和版稅后,在他家客廳狂奔三圈。開開對他說:“很多人都喜歡你這本書。”他回答道:“我也不要求太多,有幾個就可以了,是不是?”后來都蘭表示他還想做書,還要畫小小人的故事。

而最小的圖釘,曾經是一個把顏色涂到畫框外都會覺得不安的孩子,現在也發現了畫畫是這么輕松的一件事,不用教他什么,他自己都可以用畫畫來表達。一開始畫《變成種子的小孩》的嘉佳,已經不再是一顆脆弱的種子,現在她長大了,媽媽依然經常因為工作使用手機,但她并不會再為此感到困擾。

也許不論是傳統出版還是獨立出版,小朋友的感受和變化讓我們回歸到出版這件事最原始的意義——出版就是表達。■