對童年桃花源的詩意回望

文|蔡 俊

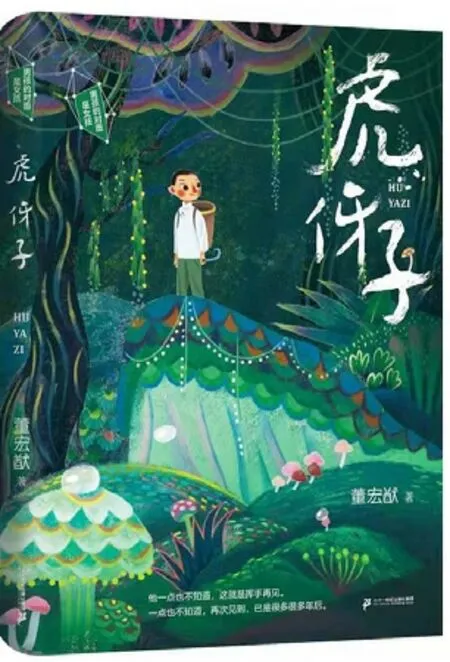

張偉然在《湖北歷史文化地理研究》一書中對湖北歷史聚落所依存的地貌環境進行總結,認為其具有“依山”和“傍水”的特點。這種聚落特點在湖北的兒童文學中表現得非常突出,具體來說,就是作家對“森林”與“江河”主題的偏愛。《虎伢子》是董宏猷“森林系列”的又一部力作。

中西兒童文學經典中不乏對森林的描寫,但對森林的表現方式卻大為不同。在西方童話中,森林和荒野大多是作為危險的空間和與人類文明對立的異己存在。湖北兒童文學中的森林書寫受荊楚文化“植物崇拜”的影響,森林往往被表現為一個正面的甚至是理想化的空間。

董宏猷早在上個世紀就開始了“森林系列”的創作。《虎伢子》中的森林書寫又獨具特色。作者回望童年、回歸兒童文學創作的初心,用純凈的故事為不同年齡段的讀者創造出了一片童年的桃源世界。也許不是每個人的童年都是在大山和森林中度過,但童年對于我們每個人來說都像《虎伢子》中的森林一樣生機勃勃。我想這也是作品讓我們這些即使在城市中長大的讀者也能產生共鳴的原因,故事讓我們回到了自己的童年桃花源。

在小說最后,柳葉離開了大山。冬筍一直站在公路上,覺得自己長大了。童年的迷人之處就在于它終會消逝,但即使如此,在這森林桃花源中度過的夢幻時光,也會滋養男孩女孩一生的成長。

人類在自然中處于怎樣的位置,他與萬物之間具有怎樣的關系,這是自古以來任何一種哲學都要首先解決的問題。萬物平等的價值觀在傳統思想文化史上一直處于弱勢,但類似“齊物論”的觀點在楚文化中卻是一種始終存在的思想,人不能成為萬物的尺度,“齊物論”否定一切自以為中心的偏見,教人學會設身處地用“他/她/它者”的立場、角度和眼光去看待是非對錯,與生態批評中對“人類中心主義”的批判不謀而合。《虎伢子》中人和自然是一種什么樣的關系呢?小說中的爺爺說得好:“大屋有祖訓,山為主,我為客,萬物為家人。”這種思想在小說中兒童的身上得到了最好的體現,小說中的孩子就是自然之子。

但遺憾的是人和自然的這種平衡終究還是被人與虎的沖突給打破了。小說中寫到了柳葉與虎的對峙。這種對峙也曾出現在董老師森林系列其他的作品中,例如《鬼娃子》中盜獵者三毛與一只即將成為盤中餐的獼猴的對視。作者筆下人與森林的對話,人與動物的對視,讓讀者對人與自然的關系產生更深層的思考。

除此之外,《虎伢子》中的詩意也源自作者對荊楚文化的關注與表達。例如,“虎”是經常出現在作者筆下的文學意象。“虎伢子”既是小主人公的小名,也指故事中的幼虎。楚地很多少數民族就有崇拜虎的傳統,甚至有的學者認為“荊州”這個名稱,追溯起來就是源于殷商及西周某個崇虎的部落共同體。小說中還有一個比較突出的意象,就是“火”。小說一開始就是在下雪的冬日,爺爺在堂屋的火塘里,燒起了疙瘩火的場景。樹疙瘩點燃后,整個屋子都暖和了。楚人尊祝融為始祖,祝融在某種意義上就是個火神。總之,小說中這些經典的文學意象和傳說故事都具有強烈的楚文化地域色彩。此外,《虎伢子》中,作者在語言的使用上做出了極具文化意義的創新與探索。用方言去閱讀,整個文本別有一番趣味。

總之,幾千年來湖北獨特的地域文化影響了我們作家的創作風貌,最終促成了楚地獨特文學風格的形成,兒童文學當然也不例外。早在20 世紀90 年代,兒童文學批評家班馬就從“地緣文學”的角度指出湖北兒童文學具有一股“野氣”,并評論說董宏猷老師的作品中展示了“華中的氣度和野逸”。董老師自己也曾多次提到自己的創作與荊楚文化的關系。《虎伢子》不僅是作者對自己童年的詩意回望,也為傳統文化的現代傳承提供了一條值得研究和探索的方向。 ■

董宏猷 著二十一世紀出版社集團出版:2021年8月定價:35.00元