由工業互聯網拓展產業互聯網的建筑工業化方法研究*

杜明芳,梁 浩,劉新海,張羅平,劉 宇

(1.清華大學,北京 100084; 2.住房和城鄉建設部科技與產業化發展中心,北京 100044;3.中建三局安裝工程有限公司(中建三局智慧事業部),湖北 武漢 430075;4.中建三局第一建設安裝有限公司,廣東 深圳 518038)

1 工業互聯網與工業控制系統

隨著全球工業4.0戰略的推進,工業互聯網正在重塑產業鏈和價值鏈。工業4.0項目主要分為智能工廠、智能生產、智能物流三大主題。智能工廠重點研究智能化生產系統及過程、網絡化分布式生產設施的實現。智能生產主要涉及整個企業的生產物流管理、人機互動及3D技術在工業生產過程中的應用等;該計劃將特別注重吸引中小企業參與,力圖使中小企業成為新一代智能化生產技術的使用者和受益者,同時也成為先進工業生產技術的創造者和供應者;智能物流主要通過互聯網、物聯網、物流網,整合物流資源,充分發揮現有物流資源供應方效率,而需求方則能夠快速獲得服務匹配,得到物流支持。智能工廠是工業互聯網的核心,“互聯”是工業互聯網的基本功能,在此基礎上通過數據的流通和分析進一步實現智能化生產、網絡化協同、個性化定制、服務化延伸,最終構建出新商業模式,催生出新業態。

工業“互聯”與“智能”的內在需求及技術進展大大促進了產業互聯網的發展。“互聯”與“智能”的最終目的為:①提升協作效率,改善生產關系;②優化生產過程,提高生產力;③為科學決策提供輔助支撐。通過工業大數據與工業過程控制機理、運行狀態、專家經驗的知識融合,實現智能處置及智慧決策。

智能工廠由網絡空間的虛擬數字工廠和物理系統中的物理工廠組成。實體工廠部署了大量車間、生產線、加工設備等,為制造過程提供硬件基礎設施和制造資源,也是實際制造過程的最終載體;虛擬數字工廠是基于這些制造資源和制造過程的數字化模型。在虛擬制造過程中,智能決策與管理系統對制造過程進行迭代優化,從而優化制造過程;在實際制造中,智能決策管理系統實時監控和調整制造過程,使制造過程體現出自適應、自優化的智能性。工業互聯網是新一代信息技術與工業系統全方位深度融合所形成的新產業和新生態,是工業數字化、網絡化、智能化發展的關鍵綜合信息基礎設施。其本質是以人、機、物之間的網絡互聯為基礎,通過對工業數據的全面深度感知、實時傳輸交換、快速計算處理和高級建模分析,實現智能控制、運營優化和生產組織方式變革。

2 由工業互聯網到城市產業互聯網

基于工業互聯網的核心,可衍生出建筑工業互聯網、產業互聯網、建筑產業互聯網。可行性強的建筑工業化路徑模式為“四段式模式”:①工業互聯網(通用型),發源于制造業,以智能工廠為核心,拓展產業互聯網;②行業工業互聯網(專業型),是工業互聯網的某個分支;③產業互聯網(通用型),以服務產業發展為目的,以產業鏈協作為根本特征;④行業產業互聯網(專業型),是產業互聯網的某個分支。

作為工業門類中的一大類,建筑業應遵循工業體系的一般規律。建筑工業互聯網可視為工業互聯網的一個垂直分支。目前,建筑產業互聯網的構建尚無明確統一的理論依據,可在工業互聯網一般意義的基礎上,充分結合建筑業的特點和需求,凝練、拓展得出建筑產業互聯網。建筑產業互聯網有產業鏈上下游協作、企業協作、產業鏈間協作、產品全生命周期互聯互通4個典型特征。建筑產業互聯網中存在橫向、縱向、端端三大類集成,與德國工業4.0中提出的集成類型一致。隨著移動互聯網、BIM、智能終端等技術的發展,端端集成成為近幾年來發展迅速的一類集成方式。端端集成從工程、產品全生命周期的角度,將產品研發、生產、服務等產品全生命周期活動及建筑規劃、設計、施工、監理、運維等工程全生命周期活動進行端到端的大范圍集成,實現圍繞產品和工程的企業間、個體間的集成與協作。端端集成為建筑產業互聯網構建了更完整、致密的產業鏈和生態圈,是創新服務模式的關鍵。

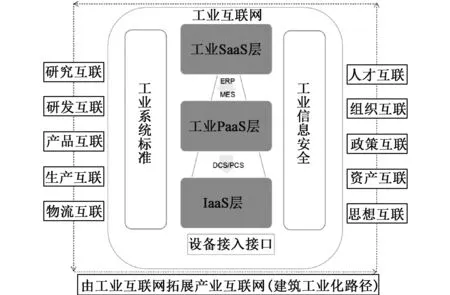

我國綠色智慧建筑產業互聯網建設發展范式為工業互聯網+“十互聯”(見圖1)。由工業互聯網拓展產業互聯網(建筑工業化路徑),在工業互聯網基礎上增加研究、研發、產品、生產、物流、人才、組織、政策、資產、思想10個互聯。

圖1 我國綠色智慧建筑產業互聯網建設發展范式

基于工業互聯網的產業異構網絡具有如下技術特征:①基于Internet的TCP/IP架構實現對廣域網、工廠管理網絡、控制網絡、傳感網絡的全面互聯;②控制網絡與Internet集成,實現無縫信息傳輸,建立控制管理混流閉環;③控制器、傳感器、控制網、傳感網中的國產化自主可控技術是難點,也是工廠內部傳感控制網與外界信息網融合后最有可能受到安全攻擊的對象,應重點防御;④網絡傳輸系統安全可靠,數據系統安全可信,實現制造過程和產業鏈自主可控。

工業門類的多樣性使得智能工廠建設模式也呈多樣性,從領域大類上分為流程制造、離散制造。在建材、冶金、紡織、造紙、醫藥、食品等流程制造領域,生產過程數字化到智能工廠是主要建設模式。企業智能工廠建設模式為:首先實現智能單元工藝參數如溫度、壓力等監控與追溯,實現設備OEE管理提升產能;其次由智能生產單元進一步拓展到非關鍵工序環境的數字化;最后打通上下游企業間的數據隔閡。

離散制造指產品生產過程通常被分解成很多加工任務來完成,每項任務僅需企業的一小部分資源,企業一般將功能類似的設備按空間和行政管理建成一些生產組織,工件從一個工作中心到另外一個工作中心進行不同類型的工序加工。離散制造產品往往由多個零件經一系列并不連續的工序加工裝配而成。在機械、汽車、航空、家電等離散制造領域,由智能制造生產單元(裝備和產品)到智能工廠是主要建設模式。離散制造業人工參與較多,企業建設工業互聯網的核心目的為最大限度實現數據共享,減少因信息不通暢而造成的窩工現象。離散工業智能工廠的建設模式為:首先實現生產過程透明化管理,其次通過在線質量檢測、智能單元設備監控實現瓶頸工序產量提升,最后實現設計、服務與制造間多維度數字化協同。

線辣椒可受菟絲子寄生危害。枝條被寄生物纏繞而生縊痕,生育不良,由于菟絲子生長迅速而繁茂,極易把整個辣椒田覆蓋,嚴重時辣椒植株嫩稍和全株枯死。

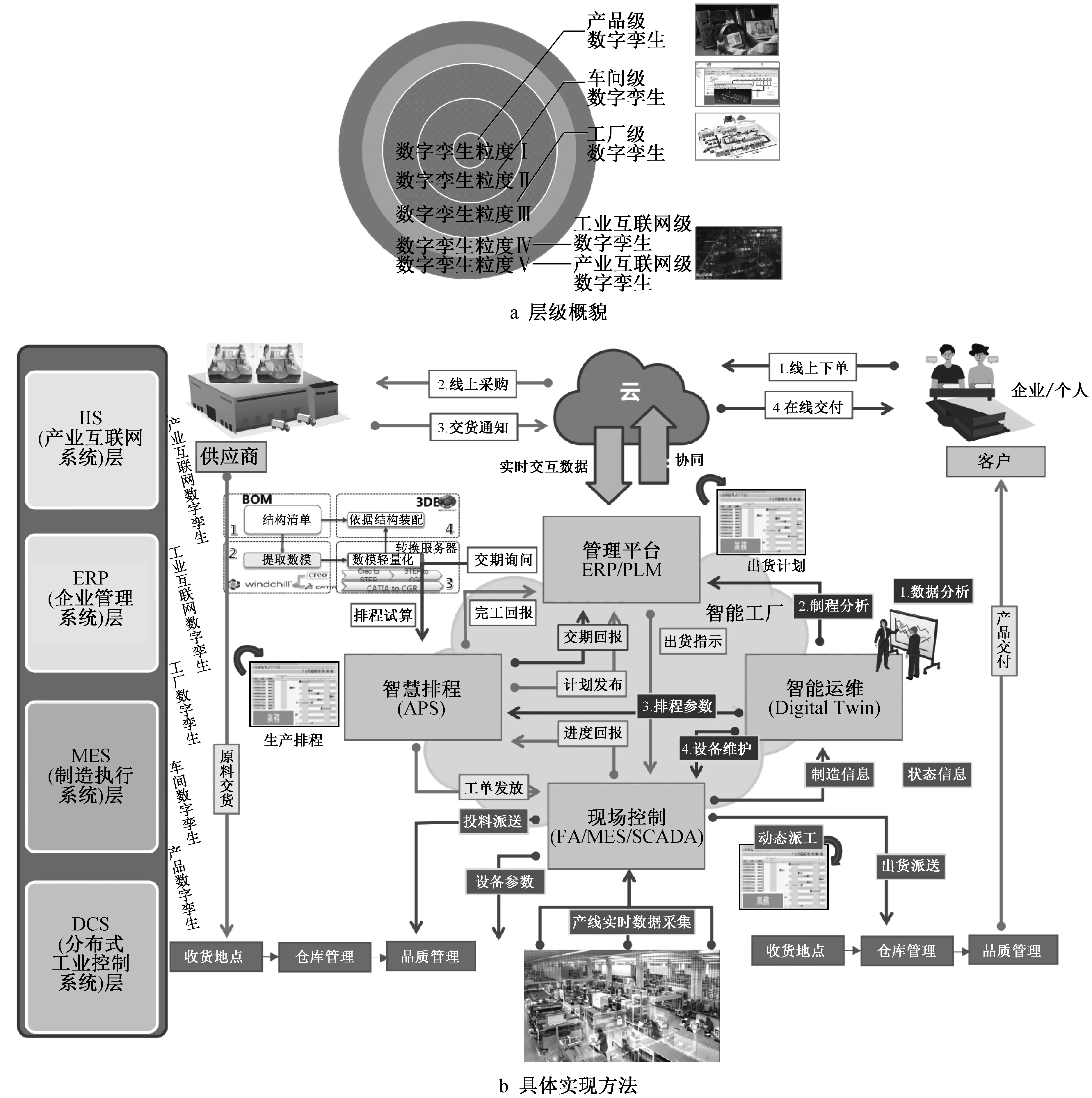

3 五粒度數字孿生產業互聯網

針對智能工廠和產業互聯網開發建設的實際需求,基于數字孿生理論和技術,分5個步驟開發實現工業互聯網及產業互聯網。5個步驟對應5個層級上不同粒度數字孿生系統的開發與實現(見圖2):產品數字孿生(數字孿生粒度I)、車間數字孿生(數字孿生粒度II)、工廠數字孿生(數字孿生粒度III)、工業互聯網數字孿生(數字孿生粒度IV)、產業互聯網數字孿生(數字孿生粒度V)。最終實現真正意義上工業4.0模式下的工業互聯網。

圖2 五粒度四層級數字孿生產業互聯網構建方法

產業互聯網分為DCS(分布式工業控制系統)、MES(制造執行系統)、ERP(企業管理系統)、IIS(產業互聯網系統)4層。DCS采用控制分散、操作和管理集中的設計思想,采用多層分級、合作自治的結構形式。DCS在控制上的最大特點是依靠各種控制、運算模塊進行靈活組態。在實際過程控制系統中,基于PID控制技術的系統占80%以上,基于非參數模型的預測控制算法是通過預測模型預估系統未來輸出的狀態,采用滾動優化策略計算當前控制器的輸出。實施方案不同,算法不同,如內模控制、動態矩陣控制等。目前,實用預測控制算法已引入DCS。MESA(制造執行系統協會)將MES作用定義為:MES能通過信息傳遞從訂單下達到產品完成對整個生產過程進行優化管理。MES系統包括庫房管理、生產調度、制造過程、質量管理、設備工裝管理、文檔管理、物料批次跟蹤七大功能。MES系統的優勢包括精益生產、生產透明化、生產過程可追溯、信息管理智能化、信息真實性與及時性、生產成本最低化、物料管理專業化、控制方法優化、決策支持。未來,以產品數字孿生為核心的MES系統將成為制造業智能化的主要方向。MES系統可根據不同行業產業的生產鏈進行設定。未來,以產品數字孿生為核心的MES系統將成為制造業智能化的主要方向。

涉及的數字孿生核心技術如下。

1)數據線索 數據線索是基于模型的系統工程分析框架。數據線索有全部元素建模定義、全部數據采集分析、全部決策仿真評估的特點,可量化并減少系統全生命周期中的各種不確定性,實現需求的自動跟蹤、設計的快速迭代、生產的穩定控制和維護的實時管理。數據線索將變革傳統產品和系統研制模式,實現產品和系統全生命周期管理。數據線索的應用將大大提高基于模型系統工程的實施水平,實現“建造前運行”,顛覆傳統“設計-制造-試驗”模式,在數字空間中高效完成大部分分析試驗,實現向“設計-虛擬綜合-數字制造-物理制造”的新模式轉變。基于數據線索和數字孿生可構建出各種智能建筑和智慧建造應用場景,如設備故障診斷及預測性維護、裝配式建筑工業自動控制系統、建筑構件虛擬測試、建造現場在線仿真等。

2)知識工程 知識驅動是數字孿生系統的典型特征之一,知識工程是數字孿生工程中必不可少的一環。借助知識圖譜、人工智能、大數據挖掘等技術,可建立通用知識體系和行業知識體系。知識體系能有效吸納、融合行業領域經驗,將行業領域知識、經驗、人、機器、專家等智慧充分融合在一起,使定性的知識在信息系統中產生更大價值。基于碎片化知識,可構建系統化知識體系。知識體系作為“核心驅動力”應具有自我學習、完善、進化能力,通過持續豐富和完善系統運行的一般規律,找到問題關聯要素及要素間的相互影響關系。

3)混合全局AI 第三代人工智能的目標是實現真正模擬人類的智能行為,人類智能行為主要表現為隨機應變、舉一反三。因此,須充分利用知識、數據、算法和算力,解決不完全信息、不確定性環境和動態變化環境下的問題,實現真正的人工智能。高度融合人工智能與人類智慧的混合智能決策是數字孿生的一個重要特征。制造業本身已擴展到全生命周期,包括產品創新設計、加工制造、管理、營銷、售后服務、報廢處理等環節。將AI融入產品全生命周期中任何一個環節,采用任何一種AI具體技術,橫向提升制造業;將AI融入制造業、城市等任何一個層級,采用任何一種AI具體技術,縱向提升產業和城市。AI無處不在的融合是數字孿生的一個重要特征。對智能建筑、綠色建造、智慧建造等系統來說,全系統AI化是不可阻擋的趨勢。

工業智能賦能建筑產業轉型升級發展可實現廠內外網絡互聯互通、智能控制(智能自動化)、云邊協同AI計算、自主可控工業通信、跨媒體數據融合、自主學習和閉環優化、管理治理、風險防控能力8個能力的提升。

4 工(產)業互聯網安全體系構建

權威機構ICS-CERT和OSVDB發布的工業控制網絡安全數據庫數據統計表明,我國重大工業控制網絡安全事件由2010年的52起爆發式增長到2016年341起,2013年間對中國各行業的黑客攻擊較2009年增長15倍以上,其中30%是針對國家基礎設施。高級可持續性攻擊的目標正在從傳統的IT系統,轉向石油、天然氣、航空運輸等行業的工業控制系統,相對封閉的工業控制系統已成為攻擊目標。當前,急需加大對工業控制系統中安全設備及其他安全技術的投入,防止相關企業和工程受到攻擊,避免造成巨大損失。

我國工業控制系統信息安全工作起步較晚,管理制度不健全,相關標準規范不完善,技術研究處于起步階段,技術防護措施不到位,安全防護能力和應急處理能力不高,這些問題都威脅著工業生產安全和工業互聯網安全。

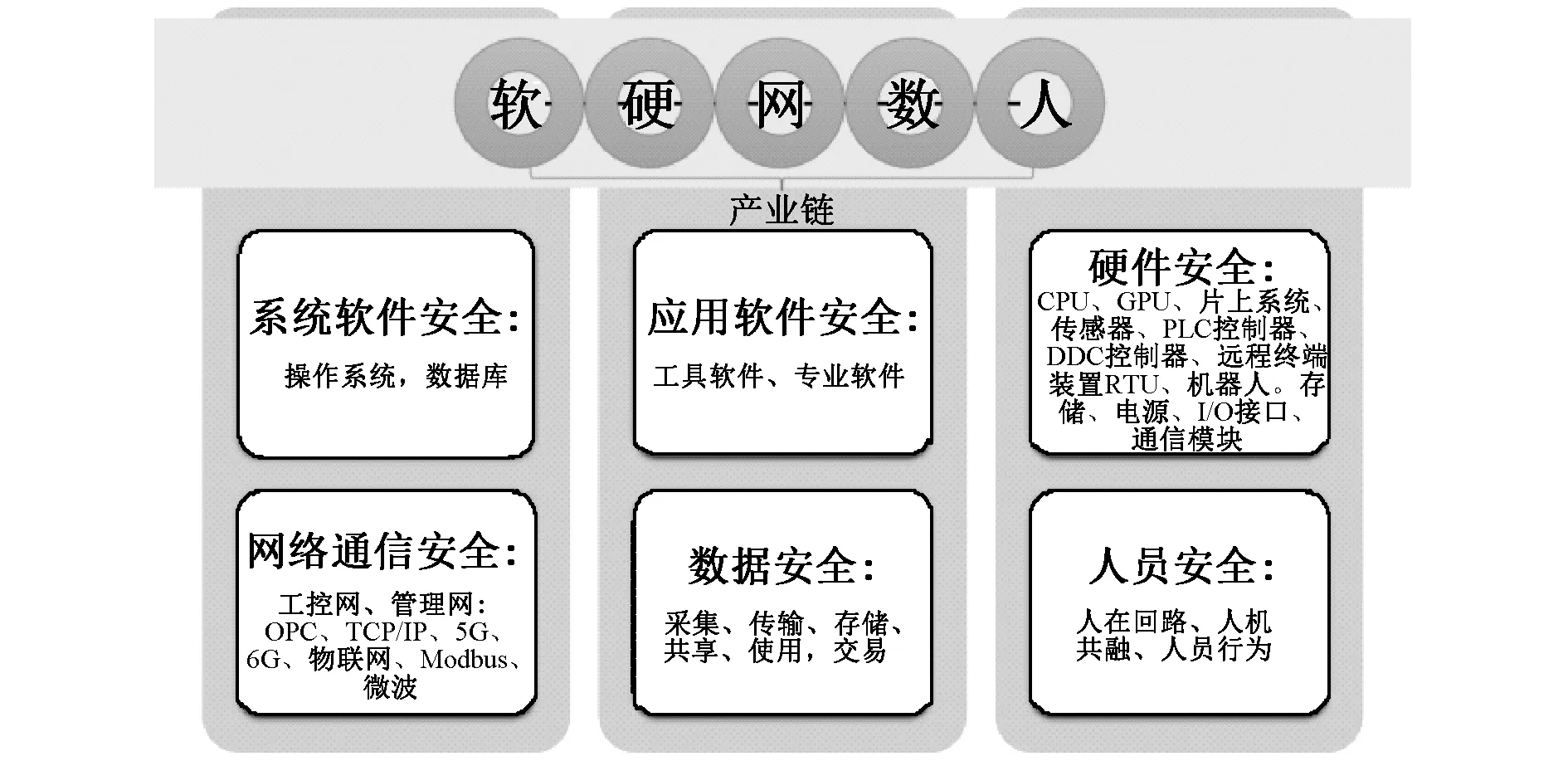

工(產)業互聯網安全體系由軟件安全、硬件安全、網絡安全、數據安全、人員安全、產業鏈安全6個模塊(環節)構成(見圖3)。工業控制系統中各種核心技術自身存在安全漏洞,廣泛應用于工業控制系統的TCP/IP和OPC(基于微軟的DCOM協議)通信協議是工業互聯網安全問題出現前就被設計并應用的,因此由其支撐開發的OPC協議極易受到攻擊。操作系統、移動存儲、查毒軟件等也都存在各種安全漏洞。實時數據庫是工業控制系統的核心數據源,目前實時數據庫的安全隱患包括黑客攻擊、系統管理員特權、非法操作等問題。國產化自主實時數據庫可有效避免安全問題。硬件安全涉及的硬件主要是現場儀表、機器人及云端硬件,包括CPU,GPU,DPU及片上系統(SOPC)與FPGA、傳感器、PLC控制器、DDC控制器、遠程終端裝置RTU、機器人、存儲、電源、I/O接口、通信模塊等。硬件安全隱患主要源自設計開發這些硬件產品時采用的集成電路、數字電路、模擬電路、芯片、總線、指令等。CPU作為硬件的基礎核心單元,目前技術仍掌握在國外廠商手中,安全漏洞和隱患非常大。另外,很多算法(密碼算法、區塊鏈算法、AI算法)也存在較大安全隱患。

圖3 工(產)業互聯網安全體系

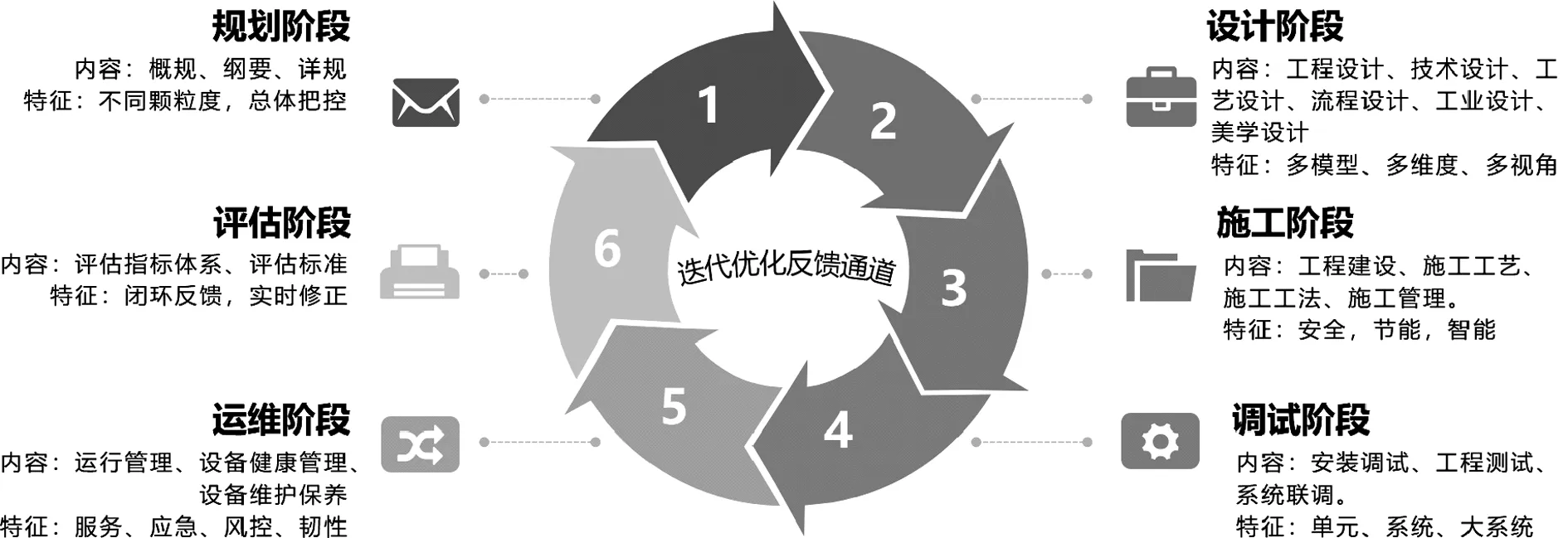

因此,無論是工業互聯網、產業互聯網,還是特定行業的工業互聯網和產業互聯網(建筑工業互聯網、建筑產業互聯網),都須由構成安全隱患的技術出發,構建完整的安全防護體系,只有這樣才能從根本上解決自主可控問題。筆者提出并構建由工業互聯網安全全要素模型、工業控制系統信息安全管理體系模型、工業控制系統信息安全項目全生命周期模型3類安全模型組成的工業互聯網安全防護體系,該體系可推廣至產業互聯網,具體應用到建筑工(產)業互聯網、能源工(產)業互聯網等行業互聯網。其中,工業控制系統信息安全項目全生命周期模型反映了項目規劃階段、設計階段、施工階段、調試階段、運維階段、評估階段工程實施流程。另外,通過迭代優化反饋通道不斷更新、升級整個流程,如圖4所示。

圖4 工業控制系統信息安全項目全周期模型

筆者建議從理論和技術基礎創新研究、標準體系和標準構建與研制、產業和經濟發展、專業人才培養4方面綜合推進,給出我國工業互聯網、產業互聯網及行業工(產)業互聯網安全的長足發展計劃。

5 總結與展望

建筑產業互聯網的發展來自建筑產業轉型升級的內生需求,因此在未來將具有巨大的市場潛力,但真正建成智慧建筑產業互聯網尚任重而道遠,工業控制系統和工業互聯網自身的發展、成熟程度直接影響產業互聯網的發展。當前階段工業控制系統技術現狀與不足總結如下。

1)自動化方面 現多依靠人工編程輸入,依靠人工智能進行建模、編程、組態尚未實現,自主控制尚未真正實現。

2)通信方面 主要通信協議由國際巨頭企業聯合制定,我國主導制定的工業通信協議非常少,技術和產業生態的構建仍任重道遠。

3)感知方面 傳感基本實現,可測量、檢測過程參數,但真正做到智能感知、認知的場景并不多。

4)計算方面 數據基本實現分布式采集、集中式計算,但計算智能性不強。

5)安全方面 由于工業控制系統核心技術很大程度上掌握在歐美等發達國家手里,核心技術自身漏洞和人為攻擊帶來的安全隱患突出。

因此,未來各細分領域工業互聯網和產業互聯網的長足發展應充分考慮現階段工業控制系統的特征、不足及趨勢,在剖析工業“互聯”與“智能”本質的基礎上,結合我國一、二、三產業的實際情況制定相應的對策措施、發展規劃及技術方案,盡量縮短對新發展路徑的探索周期。隨著我國對工業控制系統、工業互聯網及其安全、自主可控技術的重視,相信5~10年后我國的產業現代化程度將提升到更高層級。