源網荷儲多元協同調度體系研究與實踐

游大寧,劉航航,鮑冠南,初嘉偉,晉 飛

(1.山東電力調度控制中心,濟南 250001;2.國網山東省電力公司煙臺供電公司,山東 煙臺 264001;3.國網山東省電力公司濰坊供電公司,山東 濰坊 261014)

0 引言

近年來,歐美等國每年新增可再生能源裝機占比達60%以上,“十三五”期間,我國新能源裝機年均增長32%,是全球可再生能源裝機增速最快的國家[1-5]。2020 年9 月,中央明確提出兩個階段減排奮斗目標(“雙碳”戰略目標),即在2030年前實現“碳達峰”,2060 年前實現“碳中和”,這使電力系統對可再生能源的需求進一步增加,建設以新能源為主體的新型電力系統是時代發展的必然需求。與此同時,新能源發電具有隨機性和間歇性的特點,隨著新能源裝機規模不斷增長,電力系統供需雙側隨機問題日益凸顯,傳統“源隨荷動”的調度控制方式已遠不能滿足電力系統發展需要,逐步向源網荷儲協同互動調度方式轉變[6-8]。

目前,國內外對源網荷儲協調優化技術展開了廣泛研究。文獻[9]針對源網荷儲協調優化的規劃環節展開研究,為系統的規劃決策環節提供參考。文獻[10]提出一種泛在電力物聯網背景下源網荷儲協同調度模式,通過建立儲能在線監測及協調控制系統,與電動汽車彈性負荷有序充電控制管理系統相結合,實現了電網與源荷儲的協調交互。文獻[11]建立了考慮源網荷儲協調優化的主動配電網網架三層規劃模型,有效改善了配電網的運行特性,提高了規劃結果的合理性和經濟性。文獻[12]提出一種面向園區微網的源網荷儲一體化運營模式,提高了微網的經濟性。文獻[13]設計了一種源網荷儲資源綜合管理平臺,并在華東地區進行試點,減少了電網峰谷差。文獻[14]提出直流配電網下源網荷儲多目標優化調度方法,大幅降低了直流配電網運行成本、網損率和電網偏差。文獻[15]從市場角度分析了主體交易需求,提出了源網荷儲電力市場交易平臺框架,提高了市場主體的盈利能力和清潔能源的消納水平。

現有研究表明,針對源網荷儲協調優化技術問題的研究在規劃設計、調度運行、平臺建設、市場模式等方面已有成效,但存在研究角度單一、缺乏大規模電網運行示范應用支撐的問題。隨著電力系統對源網荷儲協調優化技術需求的進一步增加,亟需建立適用于大規模電網的多元協同調度體系。

本文提出一種源網荷儲多元協同調度體系,首先優化了電源側、電網側、負荷側各類可調節資源參與市場機制,推動自備電廠、儲能設施參與輔助服務市場,建立了適應電力現貨市場模式的“雙導向、雙市場”需求響應機制,為源網荷儲協同調控提供政策保障。同時設計了多類資源協作互動調控平臺,匯集各類潛在調節資源,為源網荷儲協同調控提供了實施體系。最后,在山東電網進行了大規模源網荷儲協調互動試驗及試點應用,驗證所提出的多元協同調度體系的成效,有效提升了源網荷儲間的協調互動能力,提高了電網調峰裕度,促進了新能源優先消納。

1 源網荷儲多元協同調度體系市場機制研究

本文為源-荷-儲三方設計了相應的參與市場機制,推動儲能設施參與輔助服務市場,完善峰谷電價激勵政策,建立了“雙導向、雙市場”的需求響應模式,實現了源荷儲各類資源參與電網調節的雙向友好互動。

1.1 源-荷-儲參與市場機制

1.1.1 燃煤自備電廠參與市場機制

針對燃煤自備電廠靠近終端負荷、輸配環節少、對需求響應迅速、管理效率高、利用小時數穩定等優點,研究通過自備電廠采用純下網方式參與輔助服務市場,即減少發電出力至小于發電基準(自用負荷)方式。自備電廠采用“報量報價”模式參與電網調峰,調度機構按照“容量優先、按需調度”的原則進行調用,并對其發電負荷低于發電基準時的電量進行補償。

1.1.2 負荷側資源參與市場機制

可調節負荷資源主體在電網負荷低谷、新能源消納困難及電網調整困難時段,通過增加用電負荷或減少發電出力方式,促進清潔能源優先消納。調度機構按照市場規則,編制日前發電計劃,根據電網調整需求,按照“時間優先、容量優先、按需調度”的原則,安排可調節負荷資源主體參與電網調峰輔助服務市場,形成可調節負荷資源主體全天96 點調整功率曲線。

1.1.3 儲能設施參與市場機制

儲能系統作為綜合能源系統重要的組成部分,配置靈活,傳輸便捷,實現了儲能設備和綜合能源系統間的能量互動,增強了系統運行的穩定性,可緩解供電壓力和過高的負荷波動,維持系統供用電平衡。儲能設施通過化學或物理方法,在電網負荷低谷或棄風、棄光時段儲存電力,在需要時段釋放電力,從而提供調峰服務,參加電力輔助服務市場。

儲能設施按照自愿原則申報參與電網調峰輔助服務,由電力調度機構按照市場規則編制日前發電計劃,根據電網負荷低谷、新能源消納及電網調整需求,按照“時間優先、容量優先、按需調度”的原則,安排儲能設施參與電網調峰輔助服務工作,形成全天96 點調整功率曲線,火電機組因參與調峰出力運行至50%及以下時,優先調用儲能設施。

1.2 峰谷電價激勵政策

由于新能源發電具有時段性且需全額消納、發電不受限制、不承擔調節責任,導致燃煤直調公用機組白天高峰時段上網負荷及報價較低,夜間谷段時間上網負荷及報價則相對偏高,與現行峰谷分時電價時段劃分及價格浮動趨勢正好相反。如按照現貨報價調整峰谷分時電價政策,將大幅拉大用電峰谷差,必須統籌考慮需求側和供給側的特性,并充分考慮對廣大電力用戶的影響,進行適當調整。

研究將中午12:00—13:00 由平段調整為谷段,一是利用價格杠桿引導具備調整能力的用戶優化用電習慣,調動負荷資源改變用電需求,達到避峰就谷、提升電力系統安全穩定性的目的;二是契合電力市場的價格特性,提高直調公用機組發電出力負荷,更有利于發電機組穩定運行和電力市場健康平穩發展。

1.3 需求側響應機制

1.3.1 容量競價方面

緊急型需求響應容量競價包括緊急型削峰需求響應容量競價和緊急型填谷需求響應容量競價兩部分。由電網企業發布容量需求、最高限價、響應時段等競價信息,用戶(負荷聚合商)申報響應容量、補償價格等信息,采用“單邊報量報價、邊際價格出清”模式,根據用戶申報的響應量和補償價格,按補償價格由低到高排序,對相應申報響應量依次成交(價格相同時按申報時間優先成交),直至達到緊急型削峰需求響應和填谷響應容量需求規模,成交響應量最后1 kW 的申報價格即為市場統一出清價格。按照“價格優先,時間優先”的原則確定中標用戶,出清結果對參與用戶披露。

1.3.2 補貼方式方面

緊急型削峰需求響應電能量補償費用結算,由實際有效響應容量按照削峰時段發電側加權平均電價結算(第二檔用戶按照實時市場在削峰時段發電側加權平均電價的1.5 倍執行)。其中,在電力現貨市場連續長周期結算試運行前,結算價格參考最近一次模擬試結算運行期間的實時市場削峰時段發電側加權平均節點電價。緊急型填谷需求響應電能量補償費用結算,由實際有效響應容量按照固定價格結算。經濟型削峰需求響應日前市場費用結算按照日前市場出清容量與日前市場削峰時段發電側加權平均電價結算。經濟型削峰需求響應實時市場偏差費用結算是實際響應容量與日前市場出清結果偏差部分按照實時市場平均節點電價結算。

2 源網荷儲多元協同調度體系平臺設計

本文根據源網荷儲協調調度運行的實際和需求,設計了源網荷儲多元協同調度體系平臺,并在山東電網落地運行。

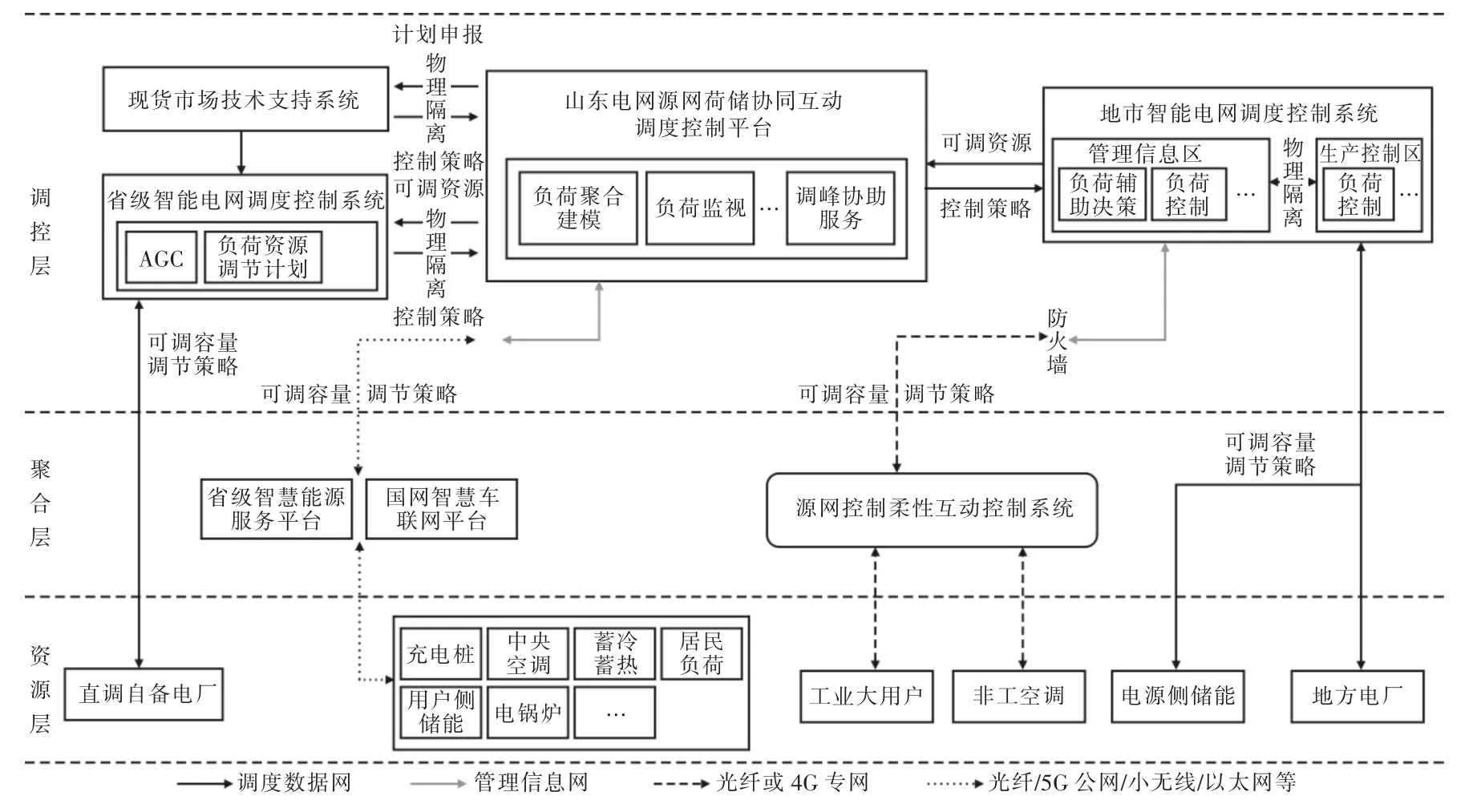

2.1 平臺框架設計

按照省地兩級部署,在管理信息安全Ⅲ區基于調控云部署源網荷儲協同調控平臺,打通與生產控制大區、管理信息大區、信息外網通道,與山東省網源監督平臺、電力現貨市場技術支持系統、省級智慧能源服務平臺等平臺之間互通互濟,保障各類資源廣泛接入。總體架構如圖1 所示,主要由調控層、聚合層和資源層構成。

圖1 平臺總體框架

調控層主要結合聚合層提供的源網荷儲各類聚合資源,根據電網當前及未來運行狀態,對電網運行方式進行優化,并將計算出來的策略下發給聚合層,由聚合層進行控制。調控層包括源網荷儲協同互動調控平臺、現貨市場、省(地)調控系統。

聚合層主要包括省級智慧能源服務平臺、國網智慧車聯網平臺等,對不同類型、不同區域的可調節負荷資源進行匯集和優化控制,解決可調節負荷資源數量多、種類多、部分單體容量偏小的問題。

資源層主要由源、網、荷、儲多類形態的可調節資源組成,包括自備電廠、充電樁、工業大用戶、非工空調、電源側儲能等。

資源層數據通過調度數據網、無線4G/5G 等接入聚合層。一是針對已部署調度數據網的資源層數據,可直接接入調控層。二是針對具備遠動、測控裝置,但尚未部署調度數據網的資源層數據,建設無線網絡安全接入區,通過無線數據采集服務器、縱向加密裝置(安全接入區與資源層聚合商平臺間)、隔離裝置(安全接入區與調控層間)實現資源層數據接入。三是針對已在阿里云、騰訊云等云平臺進行聚合的資源層數據,通過在電網企業互聯網大區,依托互聯網大區云平臺部署資源采集服務,經外網安全接入區接入調控層,實現與互聯網聚合商平臺數據交互。

2.2 平臺資源接入方案及功能應用

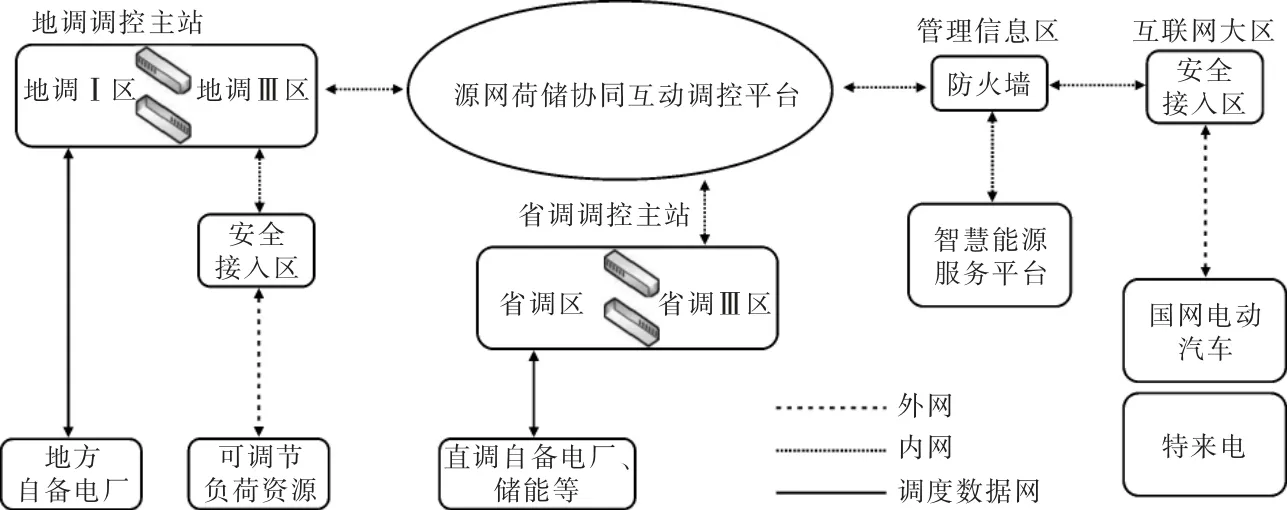

源網荷儲協同互動調控平臺的可調節資源接入有三種方式:一是構建信息隔離安全接入方式,在互聯網大區部署資源采集模塊,對外通過防火墻等安防設備接入互聯網上的運營商資源,對內通過Ⅳ區與互聯網大區間信息隔離接入Ⅳ區數據庫,再經Ⅲ/Ⅳ區防火墻接入源網荷儲協同互動調控平臺。二是構建防火墻安全接入方式,實現源網荷儲協同互動調控平臺與省級智慧能源服務平臺、虛擬電廠等系統的信息交互。三是依托現有調度數據網安全接入方式,實現調度直控對象接入。資源接入信息流架構如圖2 所示。

圖2 資源接入信息流架構

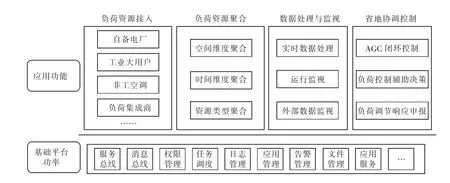

源網荷儲協同互動調控平臺主要包括基礎平臺和應用功能兩大類:基礎平臺主要功能包括服務總線、消息總線、權限管理、日志管理等,滿足源網荷儲協同互動調控平臺、調度控制系統、聚合商運營平臺、調控云間的信息可靠交互,為可調節資源的可觀、可測、可調、可控提供平臺支撐;應用功能包括可調節資源接入、聚合建模、實時數據處理與監視、協同控制等,基于各類可調節資源對象特點建立數據模型,接入可調節資源實時量測數據,實現對可調節資源的采集、分析和可視化展示,承擔市場交易出清后生成的AGC(自動發電控制)指令和計劃值的中轉下發,支撐可調節資源參與電網調度控制。功能架構如圖3 所示。

圖3 平臺功能框架

2.3 源網荷儲協同互動調控平臺建設

源網荷儲協同互動調控平臺部署于山東電力調度控制中心,接入數據為自備電廠、電源側儲能、電動汽車、工業大用戶、智能樓宇、非工空調以及智慧能源服務平臺數據。

在此基礎上,根據可調節資源的接入方式及響應特性,結合源網荷儲協同互動調控平臺業務應用對可調節負荷參與調度控制的要求,設計各類可調節負荷資源的模型數據結構,滿足電網對可調節負荷接入、監視及控制的應用需求。可調節負荷資源建模范圍包括自備電廠、工業大用戶、非工空調、電源側儲能、充電樁等,各模塊情況如下:

1)直調火電廠:展示直調火電總體情況,包括機組臺數、總容量、當前出力、可調容量等,并支持按地區進行聚合展示。

2)自備地方電廠:展示地方自備電廠總體情況,包括電廠數量、總容量、當前出力、可調容量等,并支持按地區進行聚合展示。

3)電動汽車:展示國網電動汽車、特來電等聚合商的總體情況,包括充電站、聚合單元數量,以及實時功率、可調容量等,并支持按地區進行聚合展示。

4)儲能電站:展示儲能電站總體情況,包括儲能類型分布、充放電實時功率及趨勢曲線。

5)綜合能源:展示綜合能源總體情況,包括電氣化示范縣、采油注水等可調節對象的實時功率、可調容量等。

6)樓宇空調:展示智能樓宇空調數量、實時功率、上下可調容量,以及電科院等試點單位非工空調資源接入情況。

對以上可調節負荷資源可實行單體建模和聚合建模。單體模型是對某個可調節負荷資源根據其接入信息及自身屬性進行建模;聚合模型主要是在單體模型的基礎上,從空間、時間、對象三個維度構建單體調節資源自動聚合的分類模型,形成聚合后的計算和控制資源,用于后續的監視控制和分析決策。

空間上包括分區、地區以及全網等維度,時間上包括1 min 級、15 min 級、30 min 級、1 h 級以及2 h 級,資源類型上包括工業大用戶、非工空調、電源側儲能、負荷聚合商(包括智慧園區、商業樓宇、綜合能源體等)、就地響應負荷、電動汽車以及群控負荷的采集量、預測值、不同時段的可調節量、響應速率和控制效果等,為越限消除、備用控制和電力平衡等業務場景做支撐。

3 源網荷儲多元協調控制系統示范應用

示范試驗利用源網荷儲多元協調控制系統聚合各類資源參與調控運行、監控各類資源調節情況、評估各類資源調節效果,選擇省內試點地市作為試驗對象,組織電廠儲能等各類資源調節。

日前計劃出清時,根據電網調節需求確定日內調節時段,經源網荷儲多元協同調度系統將調節計劃下發至各負荷調控子系統。因自備電廠需滿足自身企業用電負荷及供熱供氣需求、用戶側資源尚未部署自動功率控制系統、地方電廠尚未部署自動發電控制系統,暫未能實現閉環控制跟蹤日內實時計劃,按照日前計劃出清結果調整發用電出力,滿足電網接入技術規范的儲能設施日內跟蹤實時交易出清結果。

整體試驗情況如下:

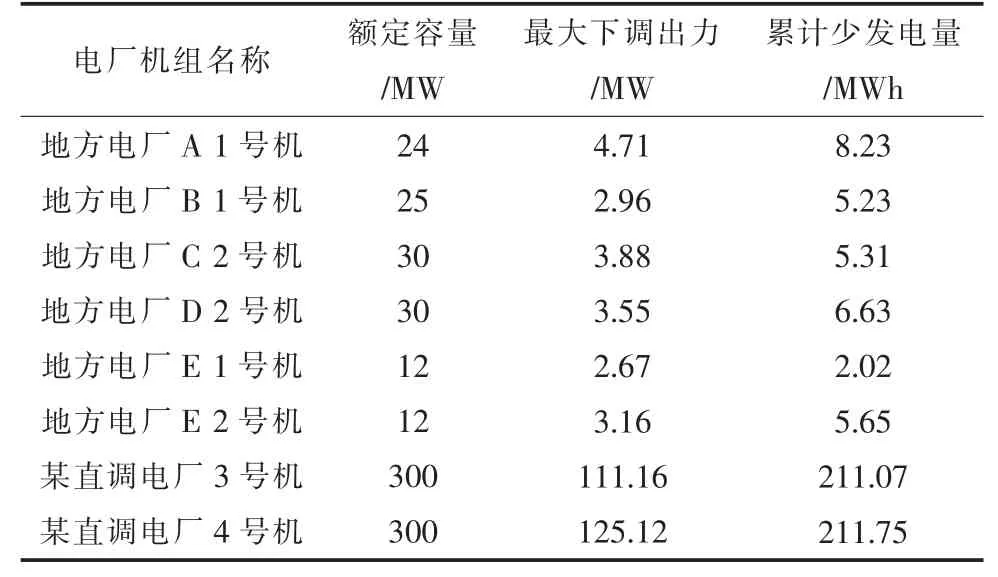

1)本次試驗電源側有6 座電廠參與,其中直調電廠1 座,地方公用電廠5 座。直調電廠中某直調電廠3 號機、4 號機參與演練,地方電廠中地方電廠A 的1 號機、地方電廠B 的1 號機、地方電廠C 的2 號機、地方電廠D 的2 號機、地方電廠E 的1 號機和2 號機參與。演練期間,某直調電廠最大下調出力231.78 MW;地方公用電廠單機最大下調出力4.71 MW,累計最大下調出力15 MW。電源側試驗情況如表1 所示。

表1 電源側試驗情況

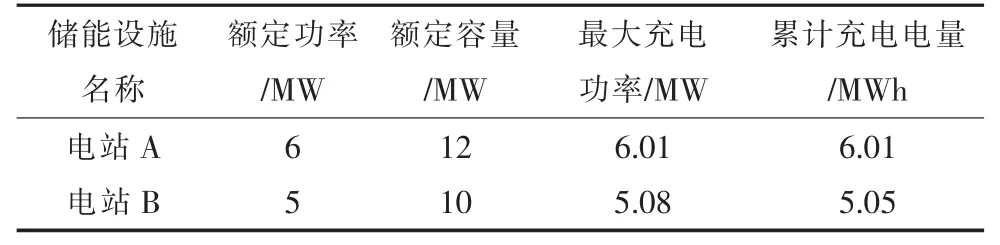

2)本次試驗期間,電站A、電站B 配套儲能設施參與,2 套儲能設施試驗情況如表2 所示。

表2 儲能設施試驗情況

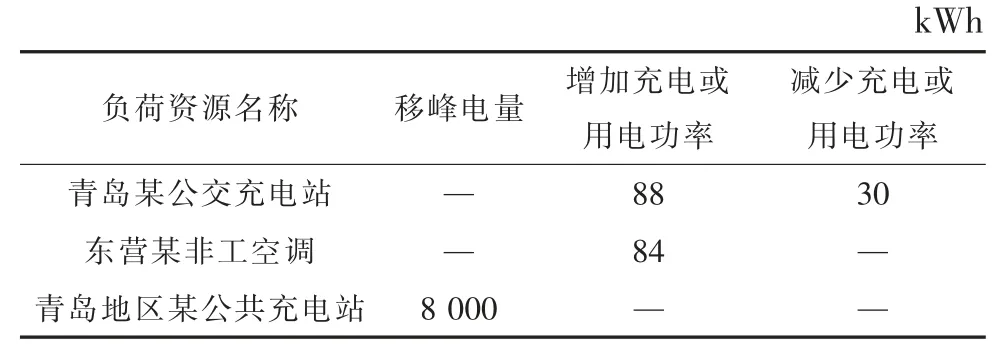

3)本次試驗選取了青島某公交充電站、東營某非工空調、青島地區某公共充電站及公交充電站。演練期間,青島地調通過地區源網荷儲柔性控制平臺遠程控制某公交充電站充電負荷,電科院通過山東省網源監督服務技術平臺控制某非工空調(電科院研究用負荷控制資源),某公司通過充電服務費優惠引導地區用戶調整充電時間,采用多種方式實現負荷資源參與。具體情況如表3 所示。

表3 負荷資源試驗情況

本次試驗共調用237 MW 源荷儲資源,等效減少1 臺300 MW 直調機組日內啟停調峰,在源網荷儲多元協同調度體系的作用下,電網調峰裕量得到提高,同時有效促進了新能源優先消納。該試驗在山東省內首次驗證了新能源場站配套儲能設施參與集中統一調控技術路線可行性,為后續各類資源常態化同步參與電網調節積累了經驗。

4 結語

本文立足于“雙碳”戰略和建設新型電力系統的背景,針對源網荷儲協調優化問題,提出一種源網荷儲多元協同調度體系,將市場機制優化設計與調控平臺建設相結合,建立了自備電廠、儲能設施、負荷側資源參與市場模式,以及“雙導向、雙市場”需求響應機制。同時,構建了多類資源協作互動調控平臺,基于調控云完成源網荷儲協同互動調控平臺部署,打通與電網企業生產控制大區、管理信息大區、信息外網通道,與山東省網源監督平臺、電力現貨市場技術支持系統、省級智慧能源服務平臺等平臺之間互通互濟。最后,通過山東電網多地市源網荷儲協調互動試驗驗證了所提協同調度體系的有效性。