猴子巖水電站特殊高地應力地下洞室群巖爆防治關鍵技術研究

王 峻

(中國水利水電第七工程局有限公司,四川 成都 610213)

1 概 述

川藏地區由于特殊的地理位置和地質構造使處于該區域的地下工程均面臨施工環境復雜、環境惡劣、“三高一深”、安全風險突出等問題。

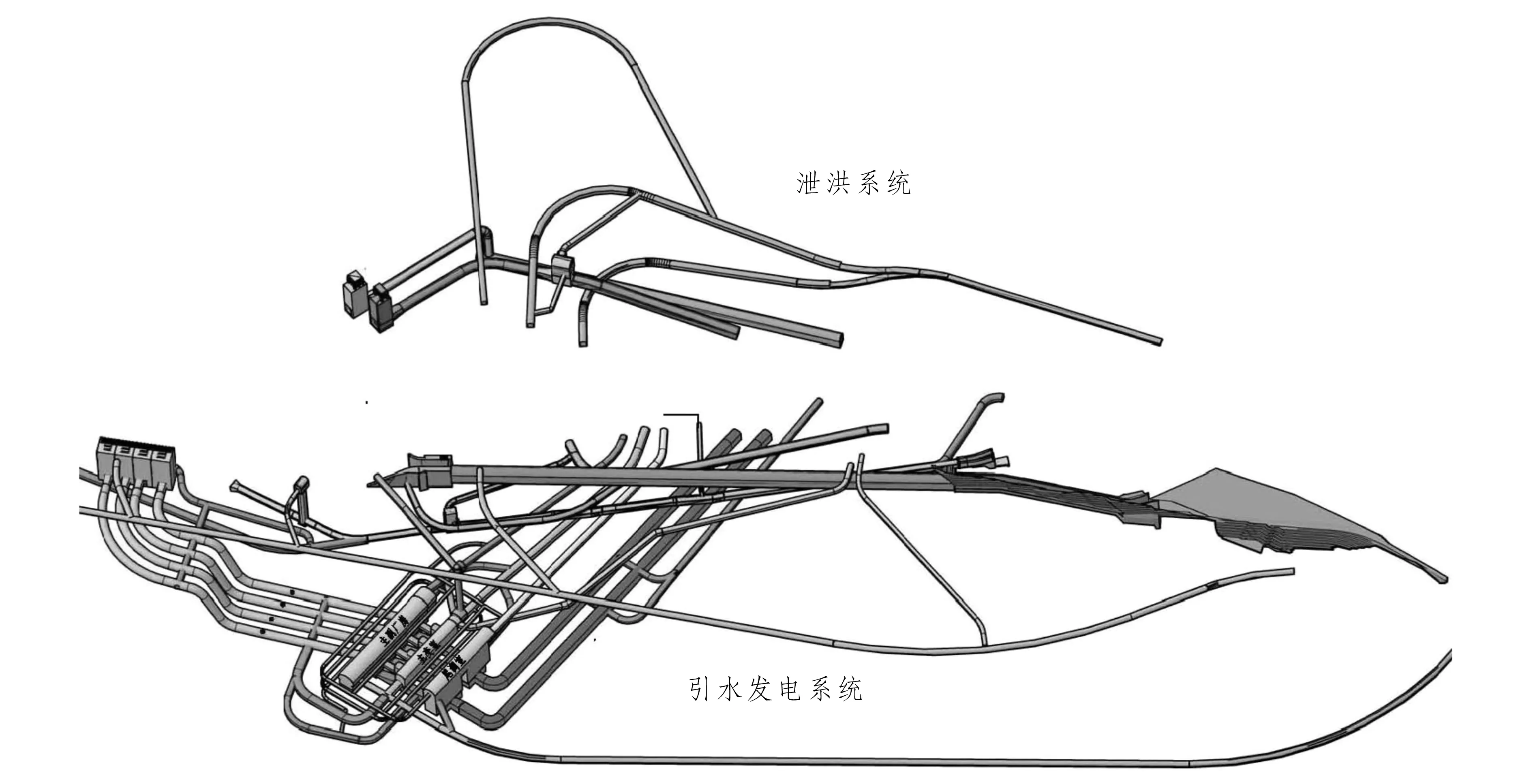

猴子巖水電站是大渡河干流水電規劃調整推薦的22級開發方案中的第9座梯級電站,采用壩式開發,左岸為泄洪系統工程,右岸為引水發電系統工程。在三大洞室區域,有約近一半的山體將被挖除;各類洞室縱橫交錯,僅右岸引水發電系統即布置有40余條洞室,總長度達15 km。地下工程規模大,空間結構復雜,洞室布置的密集交錯,猴子巖水電站地下洞室群三維圖見圖1。由于猴子巖水電站地下洞室群系統埋深大,自重應力大,加之復雜地質構造條件的作用,形成了該工程建設及賦存的極端復雜和惡劣的外在客觀高地應力環境,導致隧洞施工期內高應力誘發圍巖失穩、巖爆災害問題突出,嚴重制約了工程的順利施工和建設。結合猴子巖水電站地下洞室群高地應力顯著的特點,從巖爆活動特征分析、監測成果反饋、防治技術等方面入手,結合已有工程案例經驗,提出了具體的施工方法,解決了工程施工中存在的實際問題,所取得的經驗具有較大的推廣應用價值。

圖1 猴子巖水電站地下洞室群三維圖

2 存在的問題

2.1 特殊地應力對洞室穩定極為不利

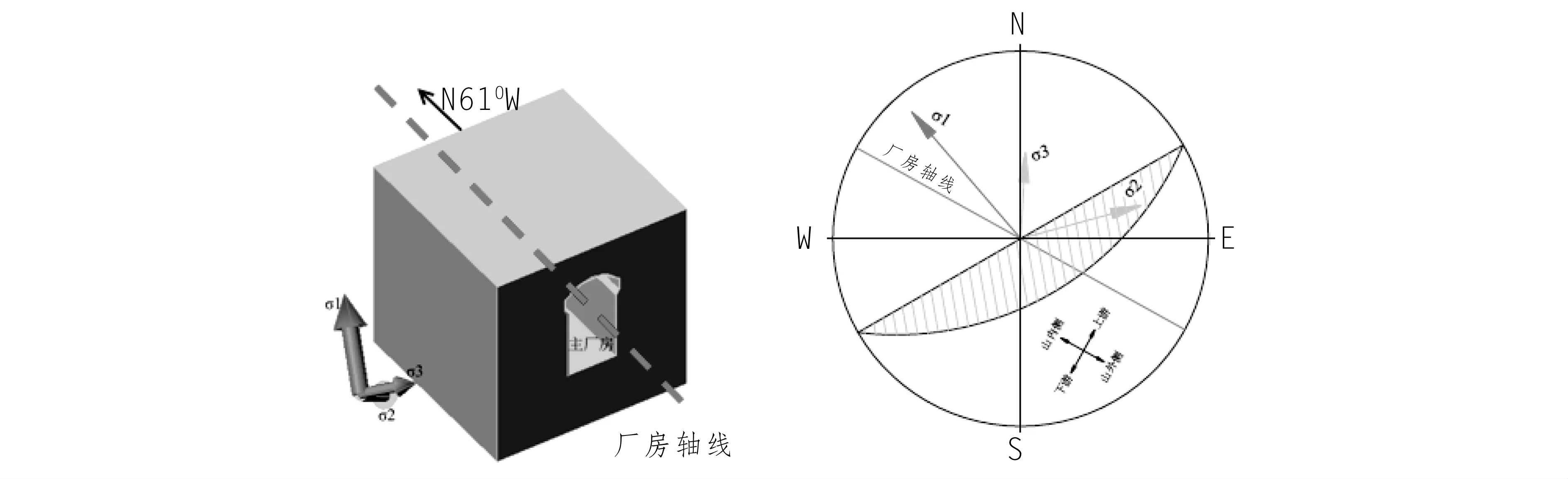

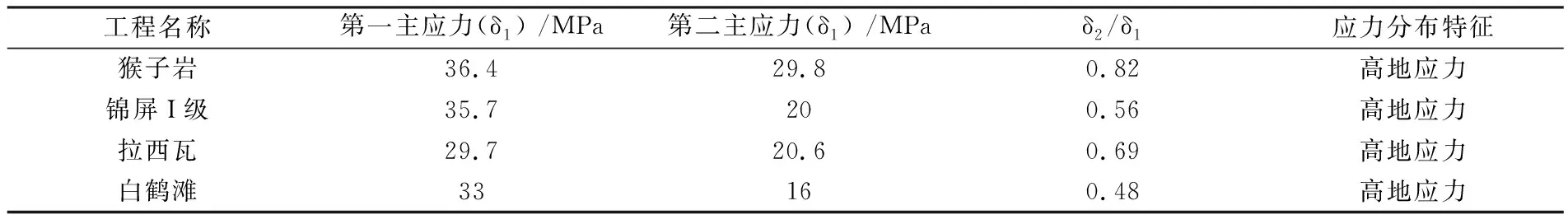

三大洞室中的最大垂直埋深約660 m,最大水平埋深約300 m,圍巖強度比為2~4,屬于高~極高地應力區。實測最大主應力為36.4 MPa,第二主應力最大值達29.8 MPa,且與洞室軸向呈70°大角度相交,實測地應力值的水平面投影方位角與廠房軸線、巖層走向關系見圖2。類比其他水電站,該工程第二主應力與第一主應力的比值約為0.82,遠遠高于錦屏水電站的0.56、拉西瓦水電站的0.69及白鶴灘水電站的0.48。猴子巖水電站與其他水電站地應力特征對比情況見表1。

圖2 實測地應力值的水平面投影方位角與廠房軸線、巖層走向關系圖

表1 猴子巖水電站與其他水電站地應力特征對比表

2.2 巖爆現象突出

由于猴子巖水電站所具有的特殊的地應力特征,使得開挖前巖體大圍壓積累的高變形能在開挖解除后將產生較大的臨空向張拉變形,巖爆、掉塊、松弛等現象突出,其地下洞室群巖爆現象見圖3,嚴重威脅到地下工程的施工,迫切需要對巖爆特征和機理進行分析并制訂相應的措施。

圖3 地下洞室群巖爆現象

3 巖爆特征和機理分析

由于猴子巖水電站地下洞室特殊的地質條件,開挖后卸荷嚴重,巖爆現象頻發,其主要存在以下問題:(1)復雜地質構造導致地應力場分布規律十分復雜;(2)猴子巖水電站高應力卸荷力學性質復雜;(3)施工方法和施工過程增加了巖爆形成條件的復雜性;(4)巖爆的發生時間、等級及影響范圍難以預測。

技術人員通過對地下洞室群已發生的巖爆進行統計分析得知地下洞室群施工中巖爆的破壞模式主要有三種:結構控制重力驅動型、應力驅動型與復合驅動型[1],且以應力驅動型為主。針對以上情況,猴子巖水電站開展了微震監測反饋。

微震監測技術在國外已應用多年,近些年在國內的礦山、邊坡等巖土工程中也得到越來越廣泛的認可和推廣 ,其具有以下獨特的優點[2]:(1)能夠確定巖體內部破裂的位置和性質;(2)由于其可接收地震波信息,故可將傳感器安裝在遠離巖體易破壞區域,可以保證監測系統長期運行而不易遭到破壞;(3)監測范圍可以覆蓋很大的區域。

在猴子巖水電站地下洞室群施工期間,構建了由加拿大ESG公司生產的礦山微震監測系統,實現了地下洞室群開挖卸荷過程圍巖損傷的實時在線監測。通過微震活動分析,監測到個別工作面附近產生多個震級較強、能量較大且集中程度較高的微震事件,巖爆前兆較為明顯,預測該工作面附近發生中等巖爆的風險較大。據此,最終劃定了主要巖爆集中區域:廠房上游邊墻、廠房與主變室隔墻頂部、主變室頂部和尾水管、尾水洞等部位。鑒于開挖卸荷松弛對圍巖結構影響較大,因此,必需加強相關部位的施工節奏、應力應變、表觀變化及安全管控等各方面工作。

4 所采取的巖爆防治技術

項目部技術人員結合監測數據進行分析、通過不斷的實踐和總結,提出了深層預裂、薄層開挖、隨層支護的施工方法[3],提前釋放部分地應力并限制圍巖結構的變形破壞;提出了快速加固策略[4],形成了超前錨桿+快速隨機支護+系統支護的巖爆主動防治措施,降低了巖爆造成的危害和突變風險。

4.1 提前釋放地應力

對于水電站大型地下洞室,其廠房第三層及主變室、尾調室梯段頂拱層以下均需分兩層開挖,且單層厚度不大于5 m。為此,除了減小大量爆破對巖錨梁結構和巖體產生的擾動影響外,減小開挖層厚可以減小每次巖體應力釋放的范圍,給予其足夠的二次應力調整時間,同時有利于支護的及時跟進,確保支護有效加固,防止開挖過程高邊墻圍巖卸荷損傷范圍及巖體應力突增,避免巖爆突發現象。對于巖錨梁部位,為確保其結構穩定和巖臺成型質量,在巖臺開挖前提前進行了下一層的深孔預裂以提前釋放應力,從而減少了后續爆破給巖錨梁下邊墻帶來的危害。

對于其他地下洞室,采用增設掌子面鉆孔、注水等必要措施提前釋放地應力,并結合超前錨桿、隨機錨桿布孔進行。

4.2 超前支護

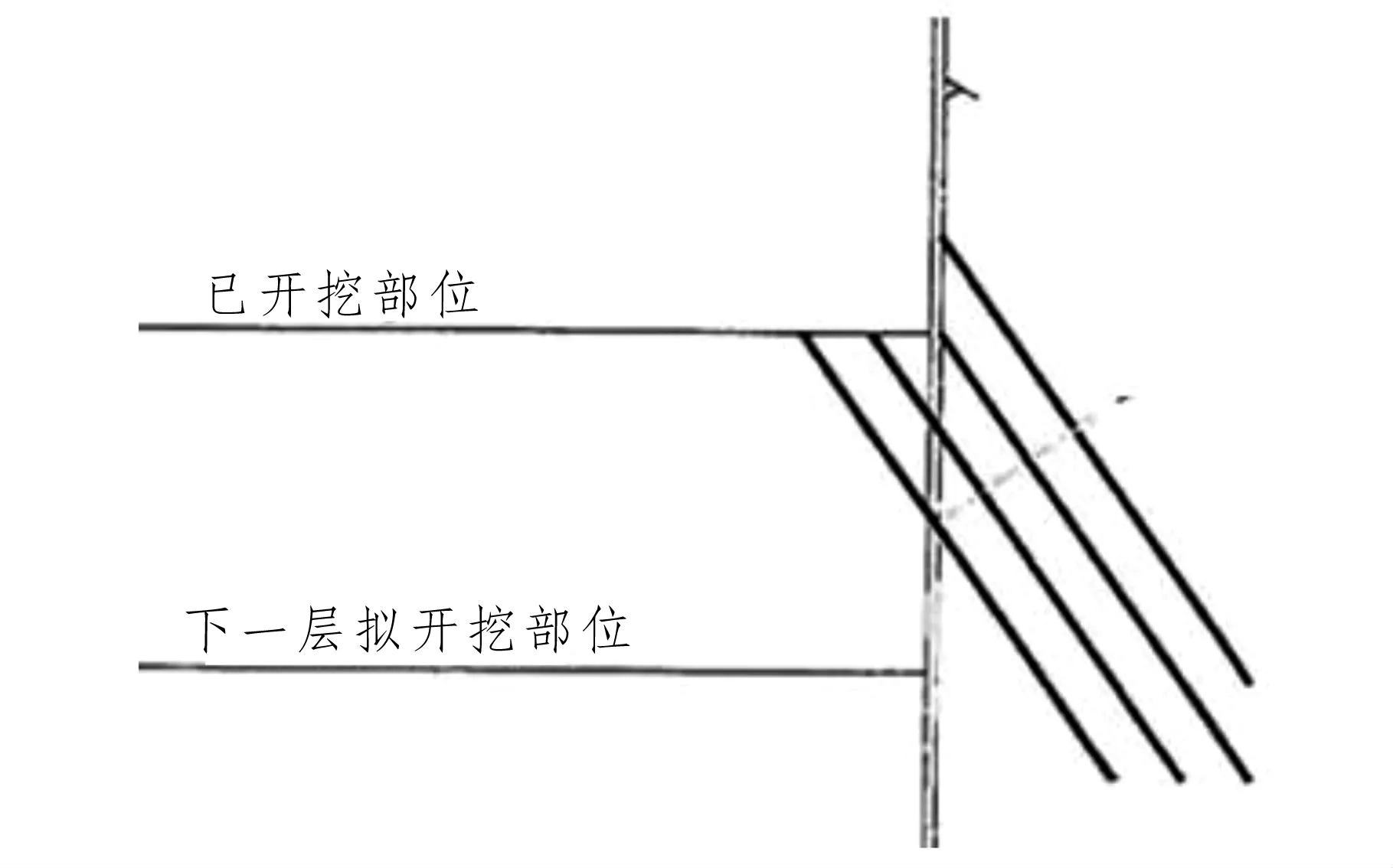

在地下廠房、主變洞、尾水調壓室等大洞室中下層部位采用了設置斜孔(60°~75°)的超前加固措施,斜孔超前加固示意圖見圖4。提前加固下一層開挖巖體以提高巖體的完整性和抵抗力,提升預裂效果。

圖4 斜孔超前加固示意圖

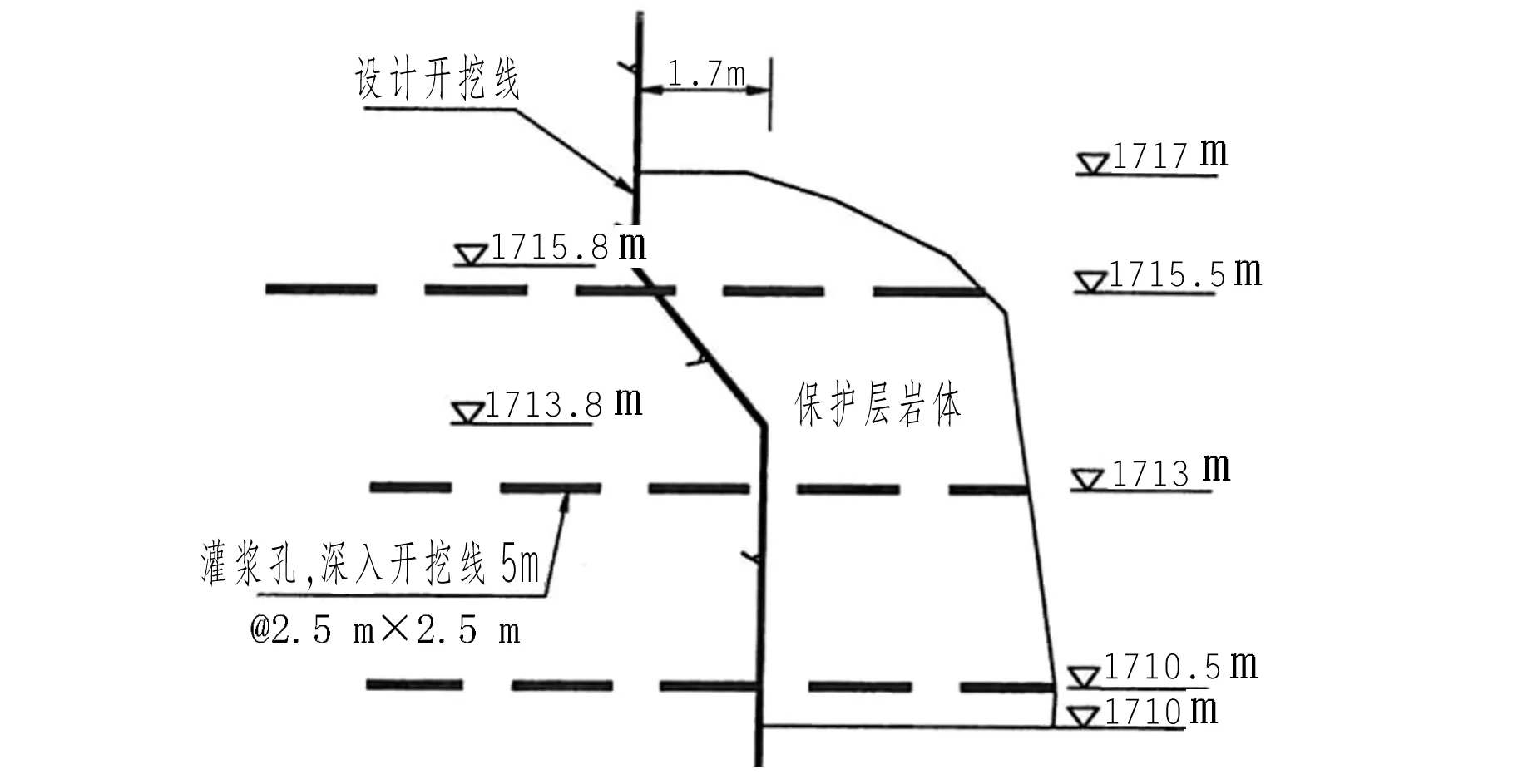

對于巖錨梁等特殊結構部位,采用保護層增設錨桿及固結灌漿的方法,提前加固永久巖體和不利地質體以提高巖臺的成型質量。巖錨梁保護層提前加固示意圖見圖5。

圖5 巖錨梁保護層提前加固示意圖

在其他地下洞室部位,設置了大仰角長錨桿超前支護,φ32 mm,L=9 m,外傾角為30°~45°,環向間距1 m,縱向間距4 m。一方面對掌子面前方未開挖巖體進行有效的加固,另一方面也起到了巖體的自身加固作用。

4.3 隨機支護

淺層支護相對于系統支護其工作量、施工難度相對較低,可實現淺層巖體的快速加固。針對大型地下洞室,在頂拱層開挖期間,增設了淺層隨機錨桿,φ25 mm,L=4.5 m,間排距參照設計支護參數確定,以便于后期系統錨桿直接內插設置。

針對微震監測反映的巖爆風險部位,除了采取有必要的應力釋放措施外,亦需對其進行隨機補強加固,增設隨機錨桿、錨筋束等用以加固巖體。

4.4 快速支護

由于較高的第二主應力影響,洞室開挖后淺層巖體會迅速遭到破壞,因此,必須制定“先短后長,先易后難,先淺層支護,再深層支護”的支護策略,盡快施加支護。

由于該洞室群巖爆、巖體松弛現象突出,所有邊墻錨桿均增設了鋼墊板并與鋼筋網焊接為一體以改善支護受力條件,提升邊墻的支護作用;調整邊墻錨桿施工工藝為“先插桿后注漿”,規避了巖體松弛造成的錨桿孔塌孔帶來的錨桿安裝困難、影響支護施工時間的問題。

預應力錨桿施工采用速凝錨固劑和緩凝砂漿一次注入、等強后即張拉的一次注漿施工工藝,節約了常規施工方法需進行二次注漿的施工,盡早施加了預應力,減緩了巖體卸荷向深層次發展。

5 結 語

經過統計,以尾水洞為例,采取有效的施工措施前,發生大小塌方共計45次,巖爆塌方量達2 800 m3,塌方頻繁,規模大;采取有效的施工措施后,巖爆現象減少至2次,規模降低至15 m3,事實說明:治理效果明顯。目前,該電站已投產發電并達到設計要求。項目部技術人員歸納并總結出以下結論:

(1)猴子巖水電站地下發電系統洞室群開挖施工過程中,由于圍巖地應力較高、節理較破碎,隨著開挖卸荷地應力重新分布,在臨空面形成應力集中,洞壁受壓導致垂直洞壁方向產生張應力,形成了結構控制重力驅動型巖爆、應力驅動型巖爆與復合驅動型巖爆,且以應力驅動型巖爆為主。

(2)根據洞室群地應力特征,中等主應力和最小主應力測值較大且與廠房軸線呈大角度相交,在洞室開挖解除σ2、σ3后,將產生拉張應力并使剪應力增大,從而造成圍巖強烈劈裂破壞,這一點與現場統計的巖爆特征相符。

(3)為控制洞室開挖后強烈卸荷帶來的巖爆影響,根據地應力特征,采取了提前釋放地應力,設置超前錨桿的主動防治措施,加固了洞周巖體,在一定程度上抑制了開挖后強烈卸荷帶來的洞室圍巖破壞,進一步采取快速隨機支護和系統支護措施,降低了廠房頂拱、尾水管、尾水洞等部位的巖爆危害,保障了工程安全和施工安全。