火山堆積層淺埋偏壓地段隧道進洞施工技術研究

龔 翼, 楊 尚 鑫, 范 軍 勝

(中國水利水電第七工程局有限公司,四川 成都 611700)

1 概 述

雅萬高鐵2號隧道位于印度尼西亞中爪哇省普旺加達市,進口里程為DK74+010,出口里程為DK75+062,全長1 052 m,為單洞雙線隧道,設計目標時速為300 km/h。

由于2號隧道處于丘陵區且其左右側地勢起伏大,一般相對高差為6~8 m。隧道進口右側偏壓,山體陡峭,自然坡度約為18°~25°;隧道出口等高線斜交進洞,洞口地形偏壓,高山側地勢高,自然坡度約為20°~30°。洞口表層以第四系更新統火山堆積層(Qos)黏土、粗圓礫土為主,且其所處地區屬熱帶雨林氣候,終年炎熱且潮濕,按降雨量大小分為旱季、雨季。11月至次年3月為雨季、西北季風期,多雨多云;4~10月為旱季、東南季風期,晴天多且雨量少,歷年平均降水量可達2 400 mm以上。

上述自然因素導致隧道進洞困難,為此,項目部技術人員對隧道進洞施工技術進行了分析與研究。

2 工程特點與難點及火山堆積層成因分析

2.1 工程特點與難點

該工程具有以下工程特點及難點:

(1)隧道洞口穿越第四系火山堆積層(Qos)的黏土、粗圓礫土,其土體疏松、含水量高、孔隙比大、自身承載力低、穩定性差。

(2)黏土具有弱膨脹性,自由膨脹率為40%~54%。2號隧道進口洞門施工時恰逢印尼雨季末期,土體吸水飽和后易崩解、軟化,其強度明顯降低,力學性質變差。

(3)施工進洞時,需要對原始邊仰坡進行清表、刷坡開挖。清表擾動后土石交界處易產生塌方,洞口邊、仰坡裸露的土層存在滑移失穩的風險。

(4)隧道洞口處于淺埋地段,地層破碎,屬全風化~強風化且節理裂隙發育的軟弱巖層,難以形成承載拱,成洞困難,存在坍塌的風險。

(5)隧道軸線與山體走向斜交,山體對洞口形成偏壓。偏壓產生的側向壓力易導致隧道側向變形甚至坍塌。

2.2 火山堆積層成因分析

該地區的火山及構造活動劇烈,加之熱帶氣候降水豐富、沖刷與搬運能力強,形成了獨特的熱帶火山堆積層,與國內火山成因地層差別較大,其特殊的工程特性國內罕見[1]。火山噴發出的高熱氣流攜帶著大量未經篩選的碎屑物沿山坡沖出或噴向高空,在火山口周圍由近及遠略有分選的沉積下來,在高溫作用下其顆粒與火山灰凝結成孔隙比大、地應力高的地層;受高溫溢出巖漿及噴出火山彈影響,局部半膠結半成巖作用發育;熱帶氣候導致該地區降雨量充沛,受火山爆發的應力及暴雨的影響地層的組成物質常常呈大小混雜、粗細不一,含水率高。在多種因素共同作用下形成的第四系更新統火山堆積地層復雜多變,規律性差,給隧道施工帶來了巨大挑戰[2]。其洞口施工方案的選擇成為一大難題。

3 洞口施工方案的選擇與實施

該洞口施工方案的選擇按照“早進晚出,零仰坡”的原則組織施工,提倡“零開挖”安全進洞。

“早進晚出,零仰坡”進洞即適當延長洞口和隧道的長度,保證未到山體之前先進洞而盡量遠離山體后再出洞。采取增加護拱或加長洞門等措施提前進暗洞。在2號隧道進口施工過程中,將隧道進口里程由原設計里程DK74+020調整為DK74+010,隧道向小里程延長10 m,增加了10 m護拱,護拱下方采用Φ1 500 mm的鉆孔灌注樁作為基礎樁,樁頂設置冠梁,冠梁與護拱相連,護拱厚度為1 m;在2號隧道出口施工過程中,隧道洞門由帽檐斜切式緩沖結構洞門(28 m)變更為直切式洞門(34 m),長度增加了6 m,洞門的加長避免了對山體的大挖。

“零開挖”安全進洞系指不開挖或少開挖隧道邊仰坡,不破壞或少破壞洞口原始地貌及生態環境,較為完整地保留了自然景觀,符合國家倡導的“綠色環保低碳”的建設理念[3]。進洞施工過程中,先根據設計圖紙定位洞口位置,再參考現場實際地形將刷坡路線降低到最小,僅在洞口淺埋段進行小范圍的土方開挖以便進行導向墻的施工。嚴禁對原始邊仰坡進行大面積清表、切削開挖,避免大面積清表開挖造成坡面原有生態系統的破壞,形成大范圍的裸露邊坡。裸露邊坡的表層結構松散導致土壤抗蝕能力降低,加之黏土、泥巖易風化,在開挖暴露后短時間內及干濕交替作用下風化加速,強度衰減較快,極易造成邊仰坡松弛張裂和滑坡。

3.1 邊仰坡防護技術

對洞口臨時邊仰坡及明暗分界直立面及時進行防護。所采取的邊坡防護措施為噴錨防護和打設竹錨桿等。

噴錨防護錨桿采用Φ22 mm砂漿錨桿,L=3.5 m,間距1 m×1 m,梅花形布置;噴射混凝土采用15 cm厚C25混凝土,鋼筋網采用Φ8 mm鋼筋 ,網格為20 cm×20 cm。施工時需做好噴混凝土結構的分幅和防排水措施,以防止結構開裂破壞。

對于暴露面較大的邊仰坡采用就地取材的方式;對于垂直坡面采用打設竹錨桿加固坡體的應急措施。竹錨桿直徑為5~15 cm,長5~8 m,間距0.6 m×0.6 m。為方便竹錨桿插入圍巖,在其前端套上2 mm厚、由鐵板制作的尖錐狀鐵靴,尾部采用8號鐵線設置箍筋,防止頂進時劈裂[4]。

3.2 洞口截排水施工技術

2號隧道進口的自然坡度為18°~25°,隧道出口的自然坡度為20°~30°,坡度較陡。而隧道洞口的地表一般被修整為較為平緩的地勢,有利于雨水的集中,加之火山堆積層(Qos)黏土遇水軟化,力學性質變差,給隧道洞口的施工造成困難。因此,洞口施工宜避開雨季且在開挖前應先做好邊仰坡外及洞口的排水、截水處理工作。

在開挖線外5 m設截水天溝,截水天溝的坡度根據地形設置,但不應小于3%,以免淤積。截水天溝與外部土體洞口的空隙需采用黏土填充、夯實,并填出向溝內坡度不小于2%的流水坡,避免“水不歸槽”而順槽外壁流淌。天溝的縱坡較陡時,應按要求設置基座、急流槽、消能池等。天溝應接入路基天溝或線路兩側既有的自然溝渠。

3.3 加固洞口采用的鉆孔灌注樁技術

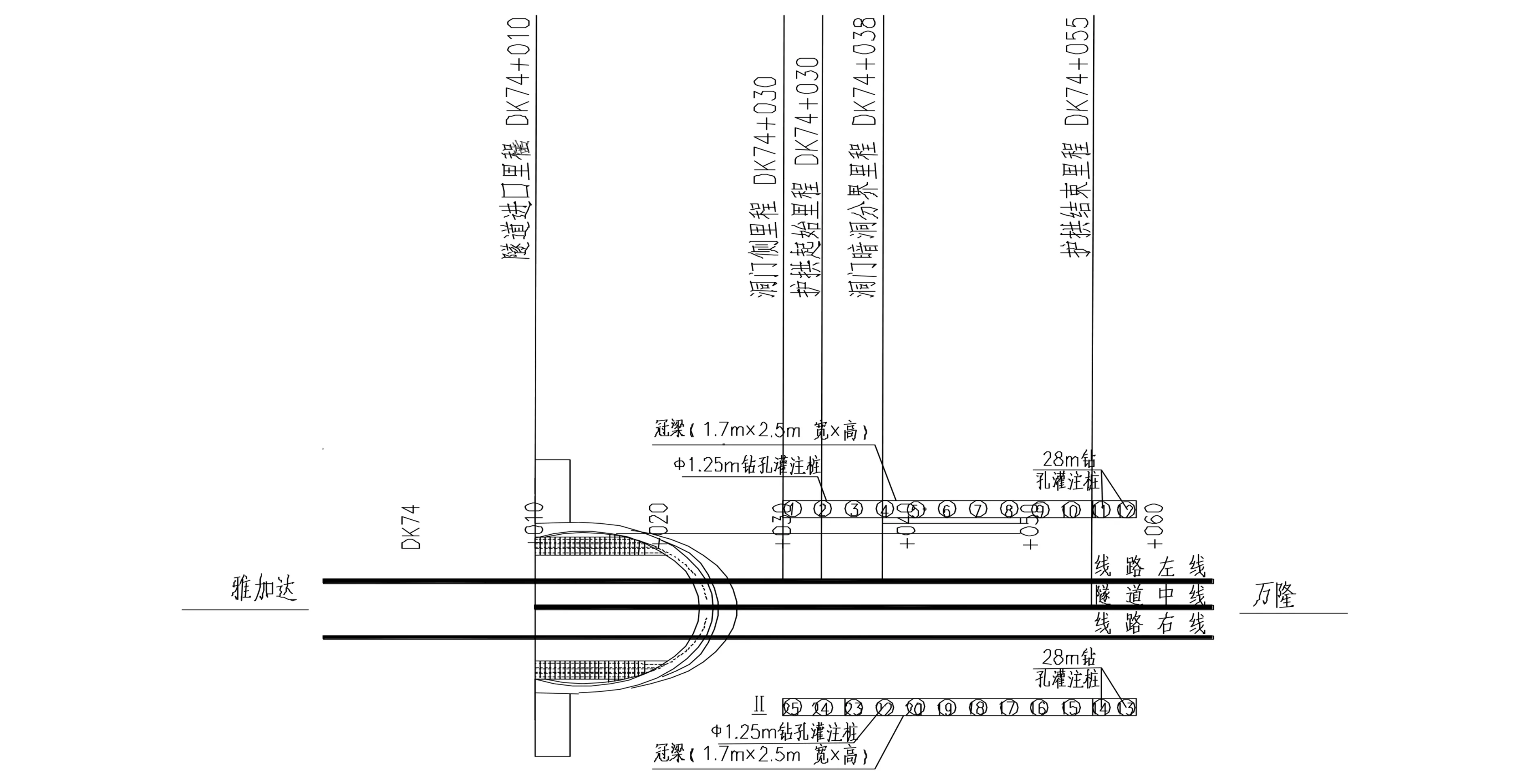

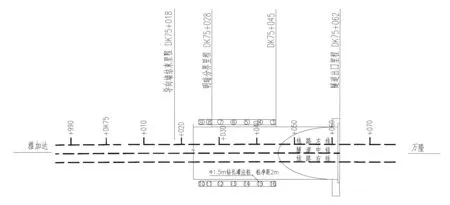

2號隧道進出口等高線均斜交進洞導致洞口地形偏壓,高山側地勢高。為防止火山堆積體滑塌,在進口DK74+030~DK74+055段于隧道左右兩側分別設置了12根Φ1 250 mm鉆孔灌注樁,樁間距為2.5 m ,樁頂設置1.7 m×2.5 m(寬×高)的冠梁;在出口DK75+045~DK75+025段于隧道左右兩側分別設置了7根Φ1 500 mm鉆孔灌注樁,樁間距為2 m ,樁頂設置1.7 m×2.5 m(寬×高)的冠梁,鉆孔樁及冠梁均采用C35鋼筋混凝土施作。抗滑樁施工后,增加了邊坡的整體穩定性,減少了邊坡位移。2號隧道進口洞口鉆孔灌注樁施工平面位置圖見圖1,2號隧道出口洞口鉆孔灌注樁施工平面位置圖見圖2。

圖1 2號隧道進口洞口鉆孔灌注樁施工平面位置圖

圖2 2號隧道出口洞口鉆孔灌注樁施工平面位置圖

3.4 洞口大管棚超前支護技術

利用大管棚作為穿越淺埋偏壓段的超前支護,可以通過注漿將松散的土體固結起來,利用大管棚支護圍巖, 注漿體與管棚連成一個整體共同受力, 在隧道開挖輪廓線外形成一個環向的支撐體,進而有效地阻止了火山堆積體出現坍塌。其一次支護長度達40 m,可以減少超前支護的次數,縮短施工時間[5]。

2號隧道洞口導向墻基礎巖體為全~強風化泥巖,具有中等膨脹性,遇水易軟化、崩解導致地基承載力降低,管棚基礎具有下沉的危險。為保證其基礎穩定性,施工時要求反鏟開挖至距拱腳標高30 cm時改由人工修整,修整到位后采用小型振動夯夯實,夯實后采用50 cm×60 cm的鋼板下墊,拱架支墊與基礎面密貼后進行大拱腳噴射混凝土施工,并在導向架拱腳增加2根6 m長的Φ89 mm鎖腳錨管。

管棚導向墻高(厚)1 m,長2 m,采用C20混凝土制作。為保證大管棚的施工精度,在導向墻內設Ⅰ18鋼架,鋼架外緣設Φ140 mm、壁厚5 mm的導向鋼管,鋼管與鋼架焊接。管棚長度為40 m,環向間距為40 cm,在拱部140°范圍內設置,共設置了47根鋼管,外插角為1°~3°。其布置方式為:編號為單號者采用鋼花管,雙號者采用鋼管。施工時先打設鋼花管并注漿,然后打設鋼管,以便檢查鋼花管的注漿質量。管棚注漿采用濃水泥漿液,漿液水灰比為 1∶1(重量比),注漿壓力為0.5~1.5 MPa。注漿結束后,使用M10水泥砂漿充填鋼管以增強管棚的強度。

為提高導管的抗彎能力,可在鋼管及鋼花管內設置鋼筋籠,鋼筋籠由四根主筋和固定環組成,主筋直徑為22 mm,固定環采用短管節,節長5 cm,將其與主筋焊接,按0.5 m間距設置。

3.5 監控量測技術

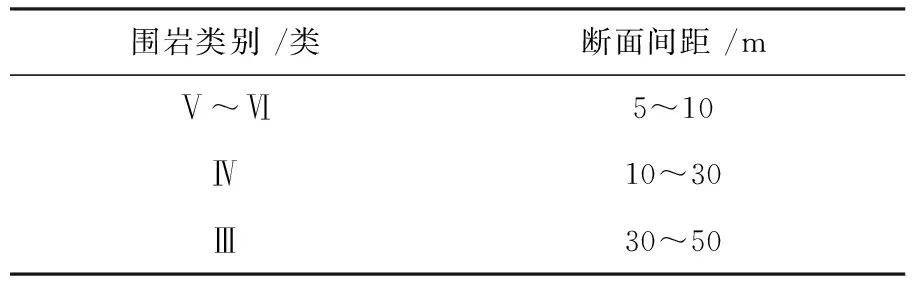

在淺埋隧道洞口施工過程中,必須做好監控量測工作。應對所有的開挖暴露面增加監控量測點,對洞口淺埋段Ⅴ級圍巖邊仰坡平均按5 m×5 m、梅花型布置地表沉降觀測點;進洞后,拱頂下沉點和凈空變化測點應布置在同一斷面上,拱頂下沉測點原則上應布置在拱頂軸線附近,凈空變化量測測線按照每臺階一條水平測線、兩條斜測線布置。監控量測斷面間距見表1。

表1 監控量測斷面間距表

施工單位應保證日均量測次數達到 2 次,同時,項目管理人員應通過網絡手段及時了解和掌握量測數據,通過分析觀測數據成果,及時掌握隧道施工的動態,對隧道的穩定狀態進行預測,并據此調整相關支護參數以保證隧道洞口的施工安全。當地表沉降速率> 5 mm/d或單日累計沉降值>100 mm時應暫停洞口施工,并及時分析原因,采取有針對性的處理措施[6]。

4 實施效果

在嚴格按照上述施工方案實施后,2號隧道洞口在進洞過程中未發生邊仰坡滑移、塌方冒頂、管棚基礎下沉等情況。通過對隧道地表下沉、拱頂下沉、水平收斂監控量測數據進行分析得知:圍巖變形小,所測量的數據均在設計及規范要求的范圍以內,說明所采取的施工方法與措施比較成功,實現了火山堆積層淺埋偏壓地段隧道洞口的順利進洞。

5 結 語

火山堆積層地層復雜多變,規律性差,在該地層中進行隧道進洞施工難度大且施工風險高,加之國內尚無相關施工經驗可循,從而給該工程的勘測施工帶來巨大挑戰。雅萬高鐵2號隧道采取“早進晚出、零仰坡”“洞口超前大管棚支護”“洞口截排水”等方案,有效地解決了火山堆積層淺埋偏壓地段隧道進洞施工的難題。該方案具有簡單方便,安全可靠的特點,對類似火山堆積層淺埋偏壓隧道施工具有一定的參考價值。