兩河口心墻防滲土料冬季制備工藝分析與技術措施

熊 亮, 張 振

(中國水利水電第五工程局有限公司,四川 成都 610066)

1 概 述

兩河口水電站位于四川省甘孜州雅江縣境內的雅礱江干流上,電站擋水建筑物為礫石土心墻堆石壩,礫石土設計填筑量441.14萬m3,壩頂高程2 875 m,最大壩高295 m。心墻填筑所需礫石土料分別由上游亞中料場(運距26 km)、蘋果園料場(運距28 km)、瓜里料場(運距35 km)、普巴絨料場(運距38 km)及下游西地料場供應,礫石土料除亞中B、C區直接開采上壩外,其他區域的土料均按要求比例摻礫后上壩。

工程地處青藏高原東側邊緣地帶,屬川西高原氣候區,多年平均氣溫為10.9 ℃,極端最高溫度為35.9 ℃,極端最低氣溫為-15.9 ℃。每年11月下旬至次年2月上旬為該地區的冬季,平均溫度為1.8 ℃,無常年凍土。冬季晝夜溫差較大,夜間低溫時段局部土體會受凍而含冰晶,中午升溫后冰晶受熱一般會消融,土體則經受一凍融過程[1]。根據氣溫日交替變化過程可知,工程區屬短時凍土區。

根據大壩總體分期填筑情況,冬季時段土料填筑壓實方為121.98萬m3(占總填筑量28%),折合料場開采自然方約86.21萬m3。為確保大壩心墻土料冬季填筑工作的順利進行、滿足大壩施工節點工期要求、確保電站如期蓄水發電,需對各施工環節(開采、運輸、摻配、填筑等)采取相應的冬季施工措施,以提高土料冬季期間填筑效率。

本文著重對亞中土料場A區土料冬季制備工藝過程進行研究分析,并提出經濟合理的冬季土料制備工藝及其技術控制措施。

2 制備工藝分析

結合兩河口水電站大壩工程防滲土料制備工藝過程及質量控制[2]要求,針對短時凍土區心墻防滲土料冬季開采、運輸、摻配工藝[3]開展相關試驗研究。

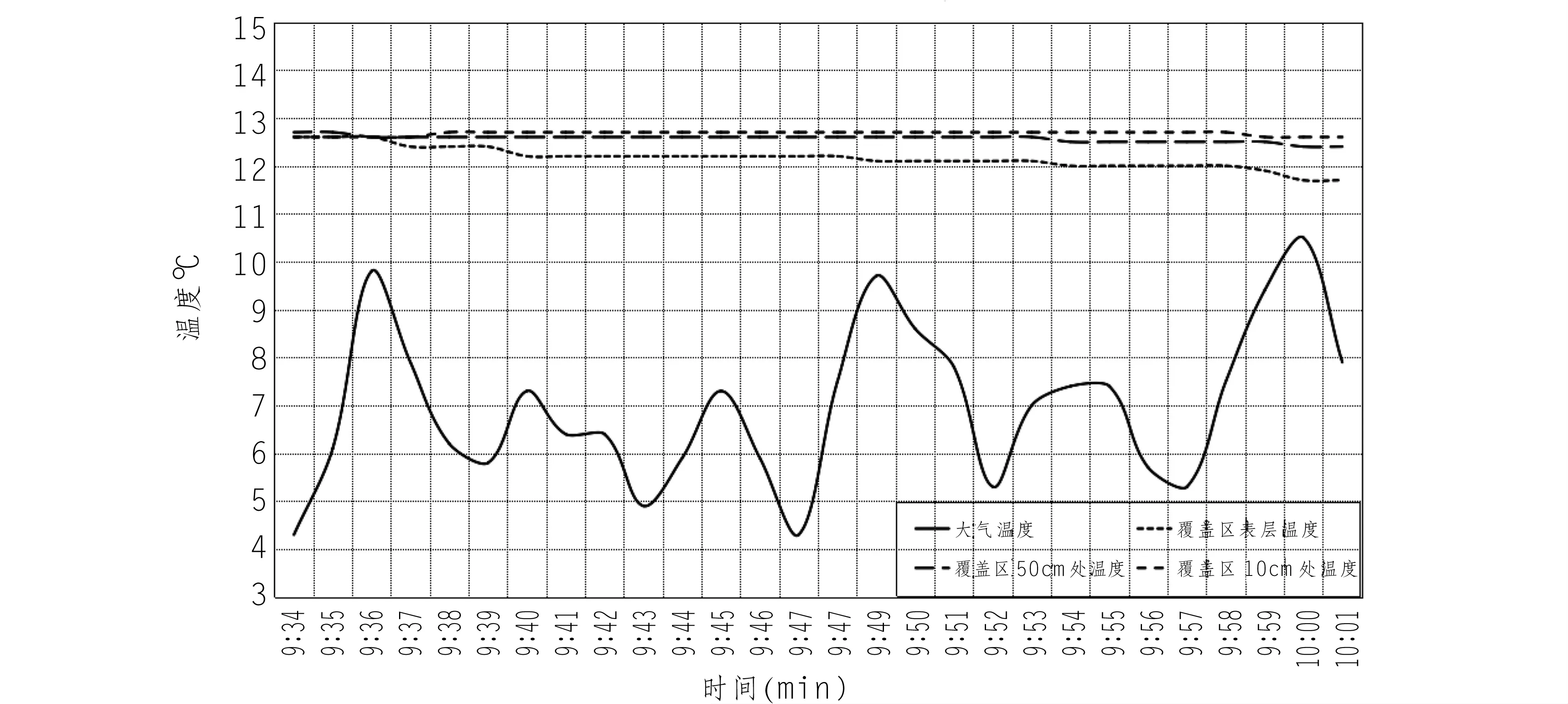

2.1 開采工藝

為找出大氣溫度變化與土料受凍深度的關系,模擬料場土料的開采過程對不同深度土溫進行連續溫度監測,從而確定料場土料開采工藝。試驗過程中采用監測儀器對不同深度(表層、表層以下5 cm、表層以下15 cm)的土溫及氣溫進行監測,土料開采工藝過程氣溫、土溫溫度監測情況見圖1、表1。

圖1 土料開采工藝過程氣溫、土溫溫度監測情況曲線圖

表1 土料開采工藝過程氣溫、土溫溫度監測成果對比表

氣溫與不同深度的土溫呈規律變化,表層土溫與氣溫的變化規律最為接近,隨著監測深度的加深,土溫的變化幅度呈減小趨勢。當氣溫在25.0 ℃~-4.5 ℃范圍變化時,對應的表層、表層以下5 cm、表層以下15 cm處的土溫變化范圍分別為37.6 ℃~-5.7 ℃、17.2 ℃~3.1 ℃、10.5 ℃~6.0 ℃。當最低氣溫為-4.5 ℃時,對應的土溫為6.7 ℃,溫差為13.2 ℃。

2.2 運輸工藝

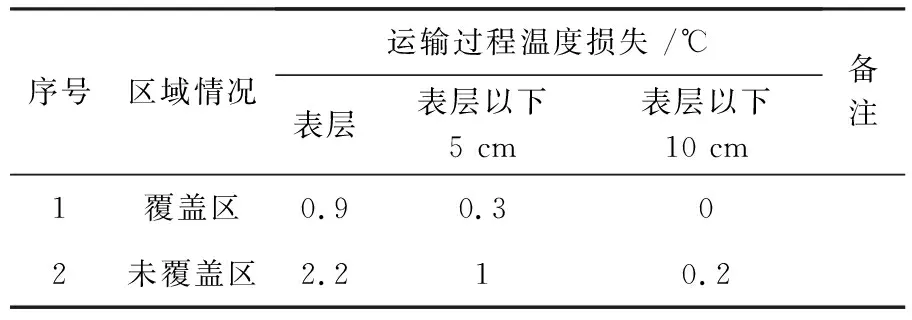

為了解負溫、長運距(運輸距離約26 km)條件下土料運輸上壩過程中溫度變化規律,確定土料運輸過程中的溫度損失,對土料運輸環節進行了溫度監測。土料運輸環節溫度監測分兩個試驗區進行,分別為車廂頂部覆蓋保溫材料及車廂頂部不覆蓋保溫材料的溫度監測,保溫材料為防雨布。通過兩個試驗區的溫度監測成果確定,土料運輸過程中需采取溫控措施。未覆蓋區土料運輸過程溫度監測變化關系曲線、覆蓋區土料運輸過程溫度監測變化關系曲線、土料運輸過程溫度監測成果對比分別見圖2、3及表2。

表2 土料運輸過程溫度監測成果對比表

圖2 土料運輸過程溫度監測變化關系曲線圖(未覆蓋區)

注:土料運輸路線上需穿過數個短交通洞,氣溫變幅較大。圖3 土料運輸過程溫度監測變化關系曲線圖(覆蓋區)

不同深度的土溫隨著運輸時間的增加總體呈降低趨勢,監測深度加深后土溫變化幅度降低,當達到一定深度后實現小區域的土溫平衡,當覆蓋區深度大于10 cm時未出現溫度損失。保溫覆蓋運輸區較未覆蓋區相同監測深度的溫降明顯偏小,兩個試驗區表層、表層以下5 cm、表層以下10 cm溫降偏差分別為1.3 ℃、0.7 ℃、0.2 ℃,試驗結果表明采用土料在負溫、長運距運輸條件下采用保溫材料覆蓋具有顯著保溫效果。

3.3 摻配工藝

常規礫石土料摻配均通過“平鋪立采”的工藝獲取,鋪料方式為“先粗后細”,即礫石料在下,土料在上,以此進行互層鋪筑。受冬季低溫的影響,頂部土料易與外界冷空氣發生溫度交換,造成頂部土料受凍。為減緩土料直接與外界冷空氣間的熱交換過程,通過調整摻礫土料和礫石料鋪料工藝,即“先細后粗”的鋪料方式監測土料在低溫狀態下的變化規律,同時分析對摻拌后礫石土料級配均勻性有無影響。調整礫石土料摻配工藝后的土料摻配溫度變化均勻性關系曲線、礫石土料顆粒級配曲線和土料摻配環節溫度監測成果對比分別見圖4、5、表3。

圖4 土料摻配溫度變化均勻性關系曲線圖

圖5 礫石土料摻配顆粒級配曲線圖

表3 土料摻配環節溫度監測成果對比表

調整摻配工藝后,冬季負溫條件下采用礫石在摻配料堆表面進行臨時保溫,當表層最低溫度為-9.8 ℃時,對應的土溫為+4.4 ℃,溫差為14.2 ℃,說明采取礫石在上的鋪料方式對土料有良好的保溫效果。隨著監測時間的增加,礫石下部不同深度處土料之間產生了熱交換過程,并使土溫逐漸趨近于恒溫。礫石土料在調整摻配工藝后其顆粒級配仍滿足要求,進一步說明調整礫石料和土料的鋪料順序方式兼具保溫效果和摻配質量的雙重控制指標要求。

3 技術控制措施的確定

上述分析表明,土料自料場開采到上壩填筑前,其溫度是一個不斷損失的過程,現階段暫無法達到對大規模運輸土料進行主動增溫的目的,因此,需從被動保溫的角度出發,盡可能提高土料開采的初始溫度、減少運輸和摻拌環節溫度損失。根據上述短時凍土區開展的土料開采、運輸、摻配等系列制備工藝研究[4],并結合工程區氣候特點及冬季土料施工技術要求,制定了短時凍土區防滲土料冬季施工技術控制措施。

3.1 土料開采技術控制措施

土料開采環節是提高土料初始溫度的唯一渠道,本環節應盡量控制土體內部溫度與外界氣溫的溫差,減少熱交換頻次,冬季土料開采工藝技術控制措施如下:

(1)結合料場氣象預報資料,冬季土料開采時段應選取在白天正溫時段進行,開采區宜選擇在陽面(日照區域)進行土料開采。

(2)結合料場復查階段確定的覆蓋層剝離深度(一般為15~25 cm),土料場冬季開采施工時,覆蓋層應隨土料的開采同步進行剝離,同時應加強剝離料的質量控制,以提高開采土料的初始溫度和料場土料的利用率。

(3)為避免開挖面與大氣暴露范圍較大,料場開采施工過程中應采用小范圍集中開挖的方式進行,不宜采用大面積開采的方式。

3.2 土料運輸技術控制措施

由于上游料場距離摻拌場運輸距離較遠,土料運輸過程也是溫度損失的一個重要環節,本環節主要以保溫來減少溫度損失為主要目的,冬季土料運輸技術控制措施如下:

(1)為降低長距離運輸帶來的填筑料溫度損失,在運輸車輛車廂頂部應采用保溫材料(土工布或防雨布)覆蓋的保溫措施,保溫材料覆蓋過程中應與車廂牢固固定,避免運輸過程中出現脫落現象。

(2)運輸時段應選擇在正溫時段進行,盡量減少運輸環節的溫度損耗。

3.3 土料摻配技術控制措施

土料摻配環節是冬季土料制備過程中溫度損失最為嚴重的一環,摻配主要包含礫石料與土料的互層備料、正鏟切料、舉高、自然下降以此循環摻配3遍、成品料臨時覆蓋等,因此,須在各環節內做好保溫措施,冬季土料摻配技術控制措施如下:

(1)冬季時段應在不改變已有“平鋪立采”工藝參數基礎上調整礫石料和土料鋪料順序,采用“先土后礫”即礫石在上的分層鋪料工藝,并采用礫石將備料堆四周進行進行防護。分層鋪料過程中應合理組織資源、規劃摻配場地,確保負溫來臨前摻配區礫石料層全部鋪料完成(鋪料厚度到達50 cm),對下層及四周土料實現全覆蓋保溫。采用此方式可有效降低保溫材料的使用并減少人工投入。

(2)結合摻配場氣象預報資料,提前選擇適宜的土料摻配時段,同時對相應的機械設備進行合理配置,以確保有限摻配時段成品礫石土料的產出。

(3)待摻配料(土料、礫石料)及摻配合格后的礫石土料裝運均應選擇在正溫時段進行。摻合場地宜選擇在向陽、背風的位置。

(4)冬季心墻料摻配生產宜盡量與現場填筑同步進行,采用邊填筑邊摻配的方式進行,避免摻配料長時間儲存及增加工藝過程后造成溫度損失。

(5)摻配后的成品礫石土料長時間不使用時,應采用土工膜進行覆蓋保溫,以保證土料上壩前的溫度。

(6)摻配料裝車過程中對凍結土料應進行剔除,避免負溫土料運輸上壩填筑。

4 結 語

通過對短時凍土區[5]心墻土料冬季制備工藝過程的分析,得到以下結論:

(1)冬季施工作業期間調整摻礫、土料的鋪料工藝,對土料具有良好的保溫效果,在極端負溫條件下(-10 ℃左右),礫石下部的土體溫度能夠維持穩定,不隨外界氣溫的變化而發生改變。

(2)冬季施工時,應加強施工區氣象預報監測,結合氣象預報情況選擇合理的溫控措施。正溫施工時段應合理進行施工資源配置,提高各工藝過程的有效施工時間。

(3)結合現有的施工工藝技術,應加強各環節的施工質量控制,重點加強溫度監測,避免出現凍土上壩現象。