雇傭模式對員工創新行為的影響機制研究

邵 芳,李 鈺,郭婧協

(西安電子科技大學 經濟與管理學院,陜西 西安 710126)

0 引言

在當前加快實施創新驅動發展戰略、建設創新型國家的進程中,我國迫切需要發揮企業創新主體的重要作用,而人力資源是國家創新發展和企業競爭優勢提高的重要資源。如何對其進行有效配比和利用,進而激發其創新潛力,一直是企業與學者關注的焦點。對比美國和日本兩個全球創新大國的雇傭模式可以發現:美國因其追求利潤最大化、奉行個人主義和能力主義的多文化背景,推崇“契約自由式”、以固定期限為代表的臨時雇傭模式;相反,日本以人為本、“以和為魂”的終身雇傭制度,則被認為是戰后經濟發展超越美國的重要原因。無論是以臨時雇傭為主還是終身雇傭為主的用人模式,美國、日本均取得了良好的經濟效益和創新成功。而在中國傳統文化的影響下,我國員工的文化價值觀呈現長期導向性、風險規避等特點[1],員工更傾向于選擇穩定有保障的無固定期限雇傭模式。但我國供大于求逐漸加劇的勞動力市場意味著員工處于被選擇的劣勢地位,用人單位更可能選擇最有利于自身發展的雇傭方式。大多數企業認為無固定期限勞動合同會增加企業用人成本,難以保障企業柔性,更傾向于與勞動者簽訂固定期限勞動合同[2]。不同勞動合同的簽訂作為雇傭模式的不同表現,影響企業與員工的關系質量,同時也因其可能對員工的心理感知和創新表現造成不同影響,逐漸成為學者們關注的焦點。

2008年我國新《勞動合同法》的頒布引發社會熱議。新合同法實施前,許多企業為了避免與符合條件的員工簽訂無固定期限勞動合同從而增加人力成本,不惜與員工先解約再續約,甚至直接裁員;新合同法實施后,“是否增加企業的人力資源成本”“能否改善勞資關系”仍是人們關注的熱點話題。而2012年5月我國修改完善《勞動合同法》,進一步肯定了用人單位和員工之間的勞動合同關系以“無固定期限勞動合同”“固定期限勞動合同”和“以完成一定工作任務為限”為主[3]。對于具體的雇傭模式,特別是“無固定期限勞動合同”與“固定期限勞動合同”,不同的勞動合同期限是否影響員工工作穩定感以及對企業的認可,進而影響勞資關系?不同雇傭模式的員工如何看待企業責任與義務的實際履行?對員工創新潛能的激發以及后續行為表現會產生怎樣的影響?這些由雇傭模式產生的微觀問題尚未引起人們足夠的關注,且難以從社會穩定、企業競爭發展等宏觀視角得到答案。因此,只有對不同雇傭模式下員工的行為及其影響機制進行研究,才能更好地了解新《勞動合同法》對員工的具體影響。

那么,同樣的外部環境下,為何不同雇傭關系企業的員工創新差異如此之大?企業通過何種雇傭關系實現與員工合作雙贏,提升員工創新行為績效,以實現雇傭優勢向競爭優勢的轉變?其中的作用機制是什么?這些均值得引起重視并加以探討。基于此,本研究在分析當前社會現象的基礎上,結合現有研究結論,從影響員工行為的組織層面因素出發,通過構建雇傭模式與創新行為關系模型,進一步揭開雇傭模式對創新行為的不同影響機制,以期為企業推動員工創新行為提供新的借鑒。

1 文獻回顧、影響機制及研究假設

1.1 文獻回顧

不同雇傭模式下員工行為以及帶來的工作產出是不同的,創新行為作為員工行為的一種表現方式,對組織發展以及企業效益的提高有著無限貢獻力,在靈活的雇傭模式下也能被員工更多地表現出來。創新行為給組織和員工帶來的好處已經被證實,但員工創新潛能的激發以及創新行為表現仍不盡人意。為推動企業員工創新行為,學者們從各個角度對相關影響因素進行探索。其中,個體層面影響因素包括人格特質、激勵偏好、心理資本、創新自我效能感等,組織層面影響因素包括組織創新氛圍、組織公平、組織文化、領導風格等。然而,從系統動力學角度考慮,員工創新行為不僅僅是某一層面作用的結果,而是個體需求和組織目標復合作用的結果。根據社會交換理論,雇傭關系是在雇傭雙方合作和利益交換的基礎上,雇主和雇員針對某一職位規定的目標和需要完成的工作所形成的一種社會經濟關系[4]。由此可見,雇傭關系具備個體和組織交互的特征,并且雇傭關系模式成為創新行為的組織層面影響因素。從該角度出發研究員工創新行為,也為系統揭示創新的根本動力提供了新思路。

對雇傭模式下員工創新行為進行研究具有重要現實意義,學術界從不同角度進行了廣泛探究,成果頗豐。首先,從員工視角進行心理契約研究,主要關注員工對雙方責任及其履行的感知狀態,以及這種感知對員工創新行為的影響。如Kiazad[5]以資源守恒理論為基礎,探討員工-組織關系匹配和破裂在心理契約與員工工作角色創新之間的作用。其次,從組織視角進行員工-組織關系研究,主要關注組織實際給予員工的投入和對員工行為、績效的要求。如俞明傳等[6]結合社會交換和誘因-貢獻理論,研究員工-組織關系對創新行為的影響機制,探索性提出組織信任的中介作用和創新氛圍的調節作用。最后,由于雇傭模式轉變可能形成工作-家庭關系沖突,學者們從不同理論視角出發,基于個人-環境匹配理論、組織支持理論和社會交換理論等,研究雇傭關系改變下員工工作不安全感[7]、組織認同[8]、組織支持感[9]等對創新行為的影響。

然而,基于中國情境下雇傭關系模式與員工創新行為的關系,我國學者的研究結論存在不一致的情況。一方面,關于雇傭模式對創新行為的影響機制,任云霞等[10]認為雇傭關系模式對創新行為有直接影響,并通過組織支持感、內部人身份感知等發揮中介作用;而肖芳[11]、黃蘇萍[12]則認為雇傭關系對創新行為有間接影響,即雇傭關系調節組織支持、變革型領導等與員工創新行為之間的關系。另一方面,對雇傭模式進行劃分,研究其與創新行為的不同作用關系,學者們大都基于Tsui[13]提出的4種企業與員工關系類型即臨時合同型、相互投入型、投入不足型和過度投入型開展后續研究。例如,游浚等[14]的研究表明,相互投入型雇傭關系正向影響創新行為,而投入不足型、過度投入型雇傭關系負向影響創新行為;陳禹彤[15]的研究表明,相互投入型雇傭模式下員工角色內外創新行為的表現最好,其它類型員工-組織關系模式的創新產出均不如相互投入型。上述結論從不同層面反映出雇傭關系模式影響員工創新行為的內在機制尚不清晰、不系統,在中國文化背景下,對雇傭模式與創新行為的直接和間接影響機制以及不同雇傭模式產生的創新行為差異亟需深入探究。

1.2 變量選擇及影響機制

對雇傭模式的研究大都基于西方情境,并且研究多聚焦于臨時性雇傭,包括固定期限合同雇傭、勞務代理雇傭和季節性雇傭等。而由于文化、價值觀等不同,我國雇傭模式從改革開放前的行政規范轉變為改革開放后的契約規范,呈現出以固定期限和無固定期限勞動合同為主的多樣化特點[16]。因此,本研究聚焦于中國情境下固定期限與無固定期限兩種雇傭模式對員工創新行為的直接與間接影響機制。

基于我國文化背景,關于雇傭關系模式與創新行為之間關系的研究并不多,對創新行為進行細分的研究更是鳳毛麟角。由于員工在組織雇傭模式中會根據自身預期角色信息做出行為,故基于角色理論,對創新行為有了角色外和角色內行為劃分。一方面,在雇傭模式與角色外行為的研究中,以組織支持角度和組織-員工互惠角度相關研究為主,以此形成建言和組織公民兩種角色外行為[17-18];另一方面,從個人角色轉換和創新適應角度出發,研究角色創新作為雇傭模式在角色內的行為[19]。結合角色理論可以解釋不同雇傭模式下員工角色內涵差異,故將創新行為劃分為建言行為、組織公民行為和角色創新行為,以開展后續研究。

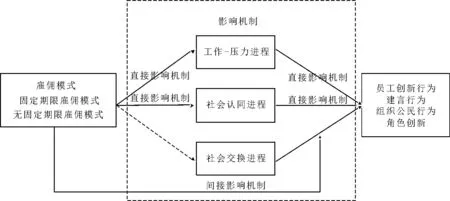

以往對于雇傭模式影響組織行為的研究多關注某一類型的影響機制,缺乏系統化研究體系。因此,對于雇傭模式與員工創新行為間影響機制,一方面應當考慮不同雇傭模式本身所具有的特征,即形成工作-壓力進程,另一方面也應當將雇傭模式對員工與組織間關系的影響納入考慮范疇。員工與組織簽訂勞動合同進入組織之后會經過組織社會化進程,在這一過程中同時存在兩大重要進程,即社會認同與社會交換。因此,本研究通過3個方面進程,即工作-壓力、社會認同、社會交換進程,探索雇傭關系模式下員工創新行為的產生機制。在3個方面進程下具體的變量特征、關注點及其反映的個體需求如表1所示。

首先,雇傭模式的變革,意味著短期、臨時的雇傭關系正在沖擊原始長期性的雇傭模式[20],這種轉變會給員工帶來工作不安全感,在心理壓力驅使下,員工表現出更為消極的創新行為。因此,本文選擇工作安全感,探討工作-壓力進程下不同雇傭模式對員工創新行為的直接影響機制。其次,員工進入組織后,作為組織的一員會產生身份認知和歸屬感即組織認同[21]。組織認同感是社會認同在組織中的體現,研究其與雇傭模式的關系,不僅能夠探索性地研究不同雇傭模式的員工行為是否在社會認同進程方面存在差異,而且能更全面地探討雇傭模式下創新行為的直接影響機制。最后,雇傭模式下組織提供的支持和激勵使員工感知到不同心理契約水平[22]。心理契約感知水平作為雇主-雇員關系質量的體現,能從多層次多維度更精準地探討員工和企業的社會交換進程,不僅有助于明確不同雇傭模式員工對其與企業間社會交換的認知,而且有助于探討員工面對企業提供的保障和支持是否具有不同的創新行為表現。此外,將雇傭模式作為心理契約感知對創新行為的邊界條件,能進一步剖析不同雇傭模式對創新行為的間接影響機制。

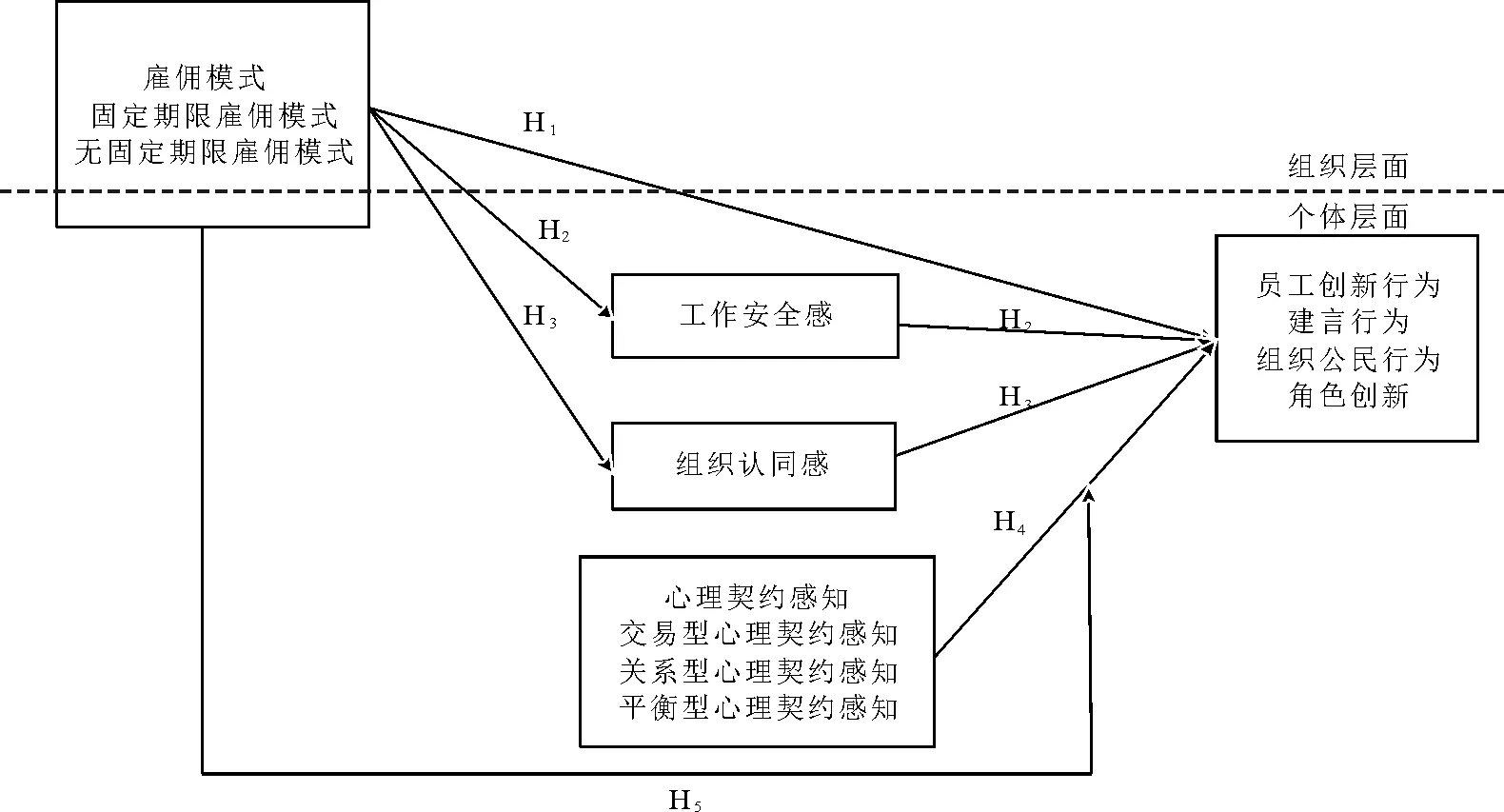

因此,本研究從創新行為的組織層面影響因素出發,基于上述3類進程,選取工作安全感、組織認同感、心理契約感知作為個體層面研究變量,探討不同雇傭模式下員工創新行為的作用機制,如圖1所示。

表1 工作-壓力、社會認同與社會交換作用進程特點Tab.1 Process characteristics of work-stress, social identity and social exchange

圖1 影響機制Fig.1 Influence mechanism

綜上,本研究將在厘清現有研究對雇傭模式與員工創新行為之間關系的基礎上,彌補現有研究對創新行為的組織-個體跨層次影響關注的不足,并拓展雇傭關系模式對個體創新行為的直接和間接影響機制,同時,為我國企業在勞動法律修改完善下更好地應對勞資關系、增強自身競爭優勢提供一定啟示和參考。

1.3 研究假設

1.3.1 雇傭模式對員工創新行為的影響

人力資本理論表明,當雇傭關系持續更長時間時,企業愿意增加對員工的經濟型和發展型投入。這不僅有利于進一步穩定企業與員工之間的關系,而且會提升員工價值[23]。這種穩定的社會交換關系使無固定期限員工感知到組織支持和關心他們的發展,支持性的組織氛圍和環境有利于員工提出創新性的觀點并做出組織公民行為。相反,固定期限員工與組織的關系頻繁發生變化,對組織的期待降低,工作的動蕩往往也會產生更多壓力,這些壓力導致固定期限員工產生消極的創新行為[24]。有研究表明,臨時性員工特別是短期應急性的臨時雇員,很少關注自己在組織中的評價與印象,這種較少的印象管理對員工來說會減少其對組織的有利行為和角色創新[25]。因此,本研究提出如下假設:

H1:不同雇傭模式員工在創新行為方面表現不同。具體而言,固定期限員工表現出相對較少的建言行為(H1a)、組織公民行為(H1b)和角色創新(H1c)。

1.3.2 工作安全感的中介作用

多種雇傭模式類型本身不會直接影響員工創新行為,影響員工創新行為的是員工個體對自身與組織之間雇傭關系的心理感知和主觀解讀,而工作安全感便是其中最重要的主觀解釋與感知之一。基于工作壓力理論,工作不安全感是員工在職業中因自身努力得不到肯定、缺乏雇傭保障、競爭激烈而面臨淘汰等產生的一種擔憂感,這種主觀心理現象是常見的壓力源之一。如果組織人力資源實踐降低了員工在工作中的安全水平,那么員工會感知到較低水平的工作安全感,工作情緒會受到一定影響,不利于更好地開展創新活動[26]。具體到雇傭模式上,許多研究已經證實,臨時就業很可能產生工作不安全感[27]。由于雇傭關系的持續時間不同,固定期限員工在未來某個時期將面臨失去工作的風險,導致其工作安全感顯著低于永久性員工,這將不可避免地影響員工內外部創新行為。因此,本研究提出如下假設:

H2:工作安全感在雇傭模式與員工創新行為間起中介作用。具體而言,固定期限員工產生的工作安全感更低,表現出相對較少的建言行為(H2a)、組織公民行為(H2b)的角色創新(H2c)。

1.3.3 組織認同感的中介作用

內在動機作為個體心理層面影響因素,是雇傭模式影響員工行為的一個重要中介變量。而組織認同感作為員工行為的內在動機之一,研究其在雇傭模式與創新行為關系中的中介作用,能更細致、更全面地理解雇傭關系模式的創新形成機制。社會認同理論表明,組織認同感是個體作為組織中的一員,對自我組織身份感的認同與自居,實際上類似于員工的“內部人自我感知”。組織認同感表現為員工-組織目標匹配度較高,他們愿意通過強化自我學習、增強內部溝通,完成組織交付的任務[28]。高組織認同感的員工會有較高的自發參與意識,對于無論是否屬于自己的工作要求,都會積極為組織發展出謀劃策,同樣也會表現出更多創新行為。固定期限員工相比無固定期限員工來說,組織較少花費時間精力對其進行專業技能培訓,以避免公司對專用型人力資本進行投資而人力資本在合同終止后跳槽的尷尬局面。短期金錢類導向的雇傭關系使得員工缺乏對組織的信任,從而影響其組織認同感[29]。由員工組織認同感降低導致的消極態度,會進一步減少他們對組織的貢獻以及創新行為。因此,本研究提出如下假設:

H3:組織認同在雇傭模式與員工創新行為間起中介作用。具體而言,固定期限員工產生的組織認同更低,表現出相對較少的建言行為(H3a)、組織公民行為(H3b)和角色創新(H3c)。

1.3.4 心理契約感知與員工創新行為

心理契約感知是指員工基于自身貢獻而對組織支持等的理解與感知。社會交換理論下,組織的一系列政策支持、管理實踐以及各種激勵會一定程度上被員工感知,這些對組織責任高度認可的員工往往具有較高的工作滿意度,他們不僅會努力做好本職工作,而且會積極投入到組織公民行為中[30]。此外,員工心理契約感知水平較高時,容易將組織支持內化于個體自身,內在工作動機得到提升。在共贏的利益驅使下,作為回報,他們不僅愿意努力工作,而且會主動強化學習、積極溝通,努力提高工作效率,這種環境氛圍也有助于創新行為的產生[31]。因此,本研究提出如下假設:

H4:心理契約感知對員工建言行為(H4a)、組織公民行為(H4b)和角色創新(H4c)有顯著正向影響。

1.3.5 雇傭模式在心理契約感知與員工創新行為中的調節作用

交易型心理契約感知是指員工認為他們與雇主之間的關系是短期利益交換,主要滿足員工的安全和物質需要。同一組織中,員工的交易型心理契約感知應該相同。如Isaksson等[32]研究發現,固定期限員工與無固定期限員工在組織對交易型契約的責任履行感知上無顯著區別,從而表現出無差異創新行為。關系型心理契約感知指組織通過良好的溝通、關心員工日常工作等情感投入,使員工對組織產生高度信任感和忠誠感,主要對員工的社會尊重需要予以滿足。固定期限員工基于身份感知,對組織的依附感和信任感較弱,從而付出時會有所保留[33],創新行為較少。平衡型心理契約感知指員工對組織作出的一系列對其崗位競爭力、晉升發展有幫助的行動的感知,強調對員工自我實現需要的滿足。從企業的實際履行來看,由于固定期限員工離職或低工作效率對企業產生的影響較小,此類員工被視為“非正式雇員”。人力資本理論下,企業傾向于對他們進行較少的專用型投資和激勵,此類員工感知到的組織支持較少,從而會相應地減少角色內外創新行為。因此,本研究提出如下假設:

H5:雇傭模式調節心理契約感知與員工創新行為的關系。

H5a:固定期限與無固定期限雇傭模式的員工交易型心理契約感知相同,表現出無差異的建言、組織公民行為和角色創新。

H5b:固定期限雇傭模式下員工關系型心理契約感知更低,表現出相對較少的建言、組織公民行為和角色創新。

H5c:固定期限雇傭模式下員工平衡型心理契約感知更低,表現出相對較少的建言、組織公民行為和角色創新。

綜上,構建理論模型如圖2所示。

2 研究設計

2.1 數據收集與樣本特征

本研究樣本選自以西北地區為主的多個企事業單位,涉及IT、建筑、服務以及教育4個行業領域。在采用問卷調查法收集數據之前,對調研單位進行篩選。企事業單位選擇標準是成立時間3年以上,并且與員工簽訂的勞動合同為固定和無固定兩種形式。其中,國企占24%,民企占53%,事業單位占23%。正式抽樣調查共發放問卷439份,實際回收439份,回收率100%。在回收的439份問卷中,經抽樣檢驗,剔除無效樣本后共獲得有效問卷399份,有效率為95%。在有效樣本中,男性員工占47.9%,女性員工占52.1%;工作性質方面,普通員工占73.7%,基層管理人員占22.3%,中層管理人員占3.5%,高層管理人員占0.5%;教育水平方面,高中及以下占3.5%,高中及中專占17.3%,大專占72.7%,本科占6.3%,研究生及以上占0.3%;雇傭模式方面,固定期限勞動合同占51.1%,無固定期限勞動合同占48.9%。

圖2 理論模型Fig.2 Theoretical model

2.2 變量測量

通過借鑒國外成熟量表,本研究對所選量表進行翻譯并結合中國情景下員工特征進行適當刪減,采用Likert7點計分測量。為了控制人口統計學特征對個體行為的影響,將性別、工作性質等作為控制變量納入研究模型。具體測量題項如下:工作安全感(JOBS)借鑒Hellgren等[34]的工作不安全感量表,共7個題項(如“我從未擔心在不想離職的情況下失去工作”),Cronbach′s α系數為0.870;組織認同感(OI)借鑒Mael等[35]的組織認同量表,共5個題項(如“當有人批評我的組織時,我感到好像在侮辱我”),Cronbach's α系數為0.814;心理契約感知借鑒Dabos等[36]的心理契約量表,包括交易型(TPCP)、關系型(RPCP)和平衡型(BPCP)心理契約感知3個維度,各3個題項,共9個題項(如“與同行業相比,組織能夠為我提供具有競爭力的薪酬”“組織關注我短期和長期的個人生活與健康”“組織為我提供充足的培訓機會”),Cronbach′s α系數分別為0.904、0.853、0.917;員工創新行為借鑒Schwepker[37]的員工創新行為量表,包括建言行為(VOB)、組織公民行為(OCB)和角色創新(RI)3個維度,建言行為6個題項,組織公民行為5個題項,角色創新5個題項,共17個題項(如“我會為幫助本部門達成目標而積極建言獻策”“即使沒有人看到,我也會自覺遵守組織的規范”“我通常能提出新的、實用的方法改進工作”),Cronbach′s α系數分別為0.814、0.731、0.832。

在組織公民行為量表中,刪掉OCB2題項可以讓α值提升至0.821,在建言行為量表中,刪掉VOB6題項可以讓α值提升至0.895,創新行為Cronbach′s α值調整后為0.856,因此,傾向于選擇僅刪除上述兩個題項進行后續檢驗。

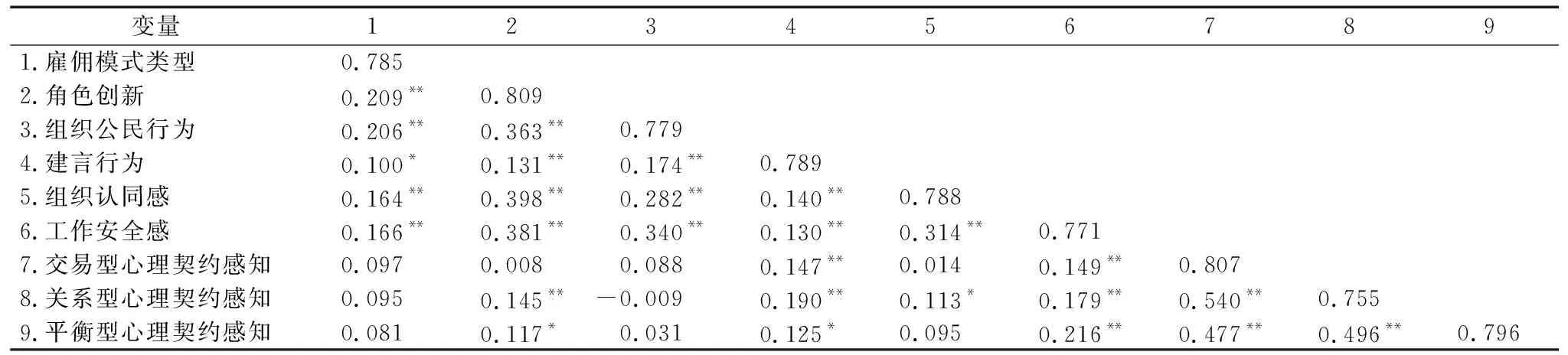

2.3 效度分析

為研究變量之間的結構效度,使用AMOS對收斂效度和判別效度進行分析。結果表明,所有被測變量的標準化因子負荷均大于0.7,平均方差提取值(AVE)大于0.5,超過0.5的標準就表明本研究所涉及的變量具有良好的收斂效度。表1顯示了因子之間的相關性結果,AVE平方根值以對角線的形式顯示。從表2可以看出,9個因子的AVE平方根(0.755~0.809)遠大于因子間相關系數(-0.009~0.540),說明本研究所使用的全部變量具有良好的判別效度。

表2 AVE平方根值與因素間相關系數Tab.2 AVE square root value and correlation coefficient

3 假設檢驗

3.1 直接效應檢驗

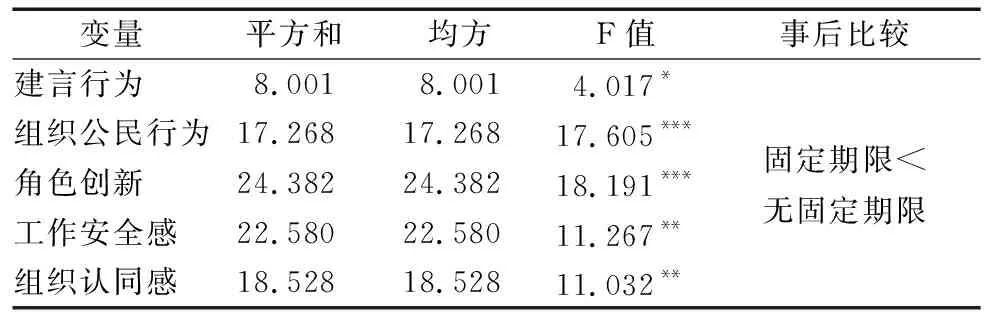

雇傭模式分為兩種,該變量為分類變量,因此,本文采用單因素方差分析檢驗兩種雇傭模式下員工創新行為中的建言、組織公民行為、角色創新之間的差異,并且采用Scheffe法進行事后檢驗。如表3所示,對員工創新行為的檢驗結果表明,雇傭模式對員工創新行為的建言行為、組織公民行為、角色創新有顯著影響。經事后檢驗,相比無固定期限員工,固定期限員工具有更少的建言行為、組織公民行為和角色創新,H1得到部分驗證。

表3 不同雇傭模式對員工創新行為影響的方差分析結果Tab.3 A variance analysis of the influence of different employment models on innovation behavior of employees

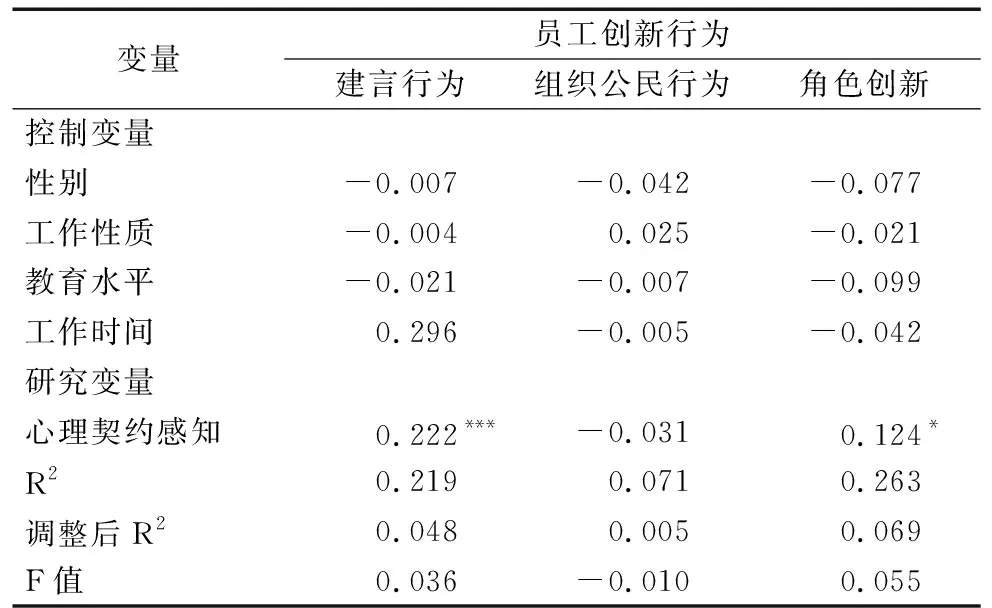

如表4所示,在控制了相關變量后,心理契約感知與員工創新行為的建言行為(β=0.189***)、角色創新(β=0.124*)有顯著正向影響,但對組織公民行為(β=-0.031)無顯著作用,假設H4a和H4c得到驗證,H4b不成立。

3.2 中介效應檢驗

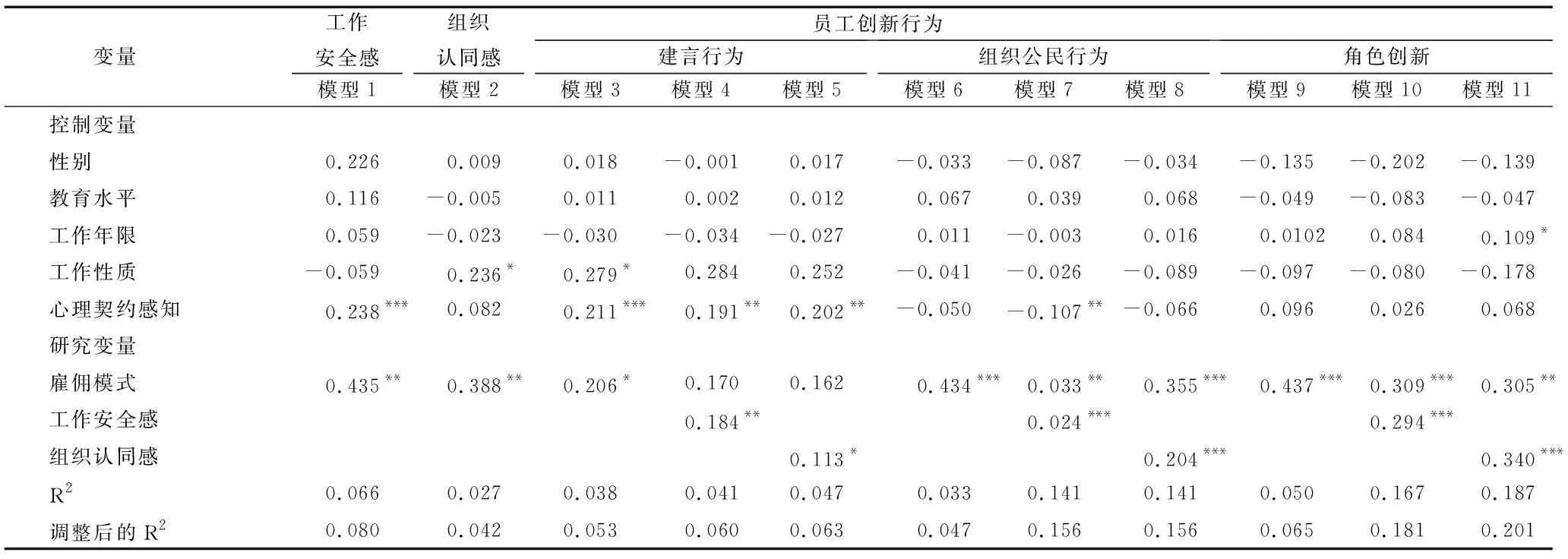

運用多元層次回歸以及中介效應檢驗方法,在控制性別、心理契約感知等變量下,對工作安全感和組織認同感的中介效應進行驗證。由于逐條檢驗模型較多,故對模型進行簡化,結果見表5。由模型3、6、9可知,雇傭模式對建言行為(β=0.206*)、組織公民行為(β=0.434***)、角色創新(β=0.437***)均有顯著正向影響,H1進一步得到驗證。模型1和模型2表明,雇傭模式對工作安全感(β=0.435**)、組織認同感(β=0.388**)均有顯著作用;模型4和模型5顯示,當加入工作安全感和組織認同感時,雇傭模式對建言行為沒有影響(β=0.170、β=0.162),同時,工作安全感和組織認同感顯著影響員工建言行為(β=0.184**、β=0.113*)。因此,工作安全感和組織認同感在雇傭模式與建言行為中起完全中介作用,且結合表2分析結果可知,固定期限雇傭模式相比無固定期限,表現出更消極的建言行為,H2a、H3a得到驗證。同樣,由模型7、8、10、11可以看出,加入這兩個中介后,固定雇傭模式對組織公民行為(β=0.033**、β=0.355***<0.435**)、角色創新(β=0.309***、β=0.305**<0.388**)的影響減小。結果表明,工作安全感和組織認同感在雇傭模式與組織公民行為和角色創新關系中起部分中介作用,且在中介作用下,固定期限雇傭模式表現出更消極的組織公民行為和角色創新,H2b、H2c、H3b、H3c得到進一步驗證。綜上,H1、H2、H3均得到驗證。

表4 心理契約感知對員工創新行為的影響Tab.4 The influence of psychological contract perception on innovation behavior of employees

表5 工作安全感與組織認同的中介作用檢驗結果Tab.5 Test results of the intermediary effect of job security and organizational identity

通過SPSS process程序評估中介效果,根據Kenny推薦的評估標準,中介效果量低于0.1時中介效應非常弱,0.1~0.3之間中介效益較小,0.5以上很大。如表6所示,雇傭模式對建言行為通過工作安全感和組織認同感的總中介效果量在0.5以上,對組織公民行為和角色創新的總中介效果量均在0.1~0.3之間。這表明工作安全感與組織認同感完全中介了雇傭模式與建言行為,對組織公民行為、角色創新產生部分中介作用,從而在數據層面為研究模型的中介部分提供了支持。同時,相比于組織認同感,工作安全感在雇傭模式與員工創新行為之間的中介作用更為明顯。

表6 工作安全感與組織認同感的中介效果比較結果Tab.6 Comparison of the intermediary effects of job security and organizational identity

3.3 調節效應檢驗

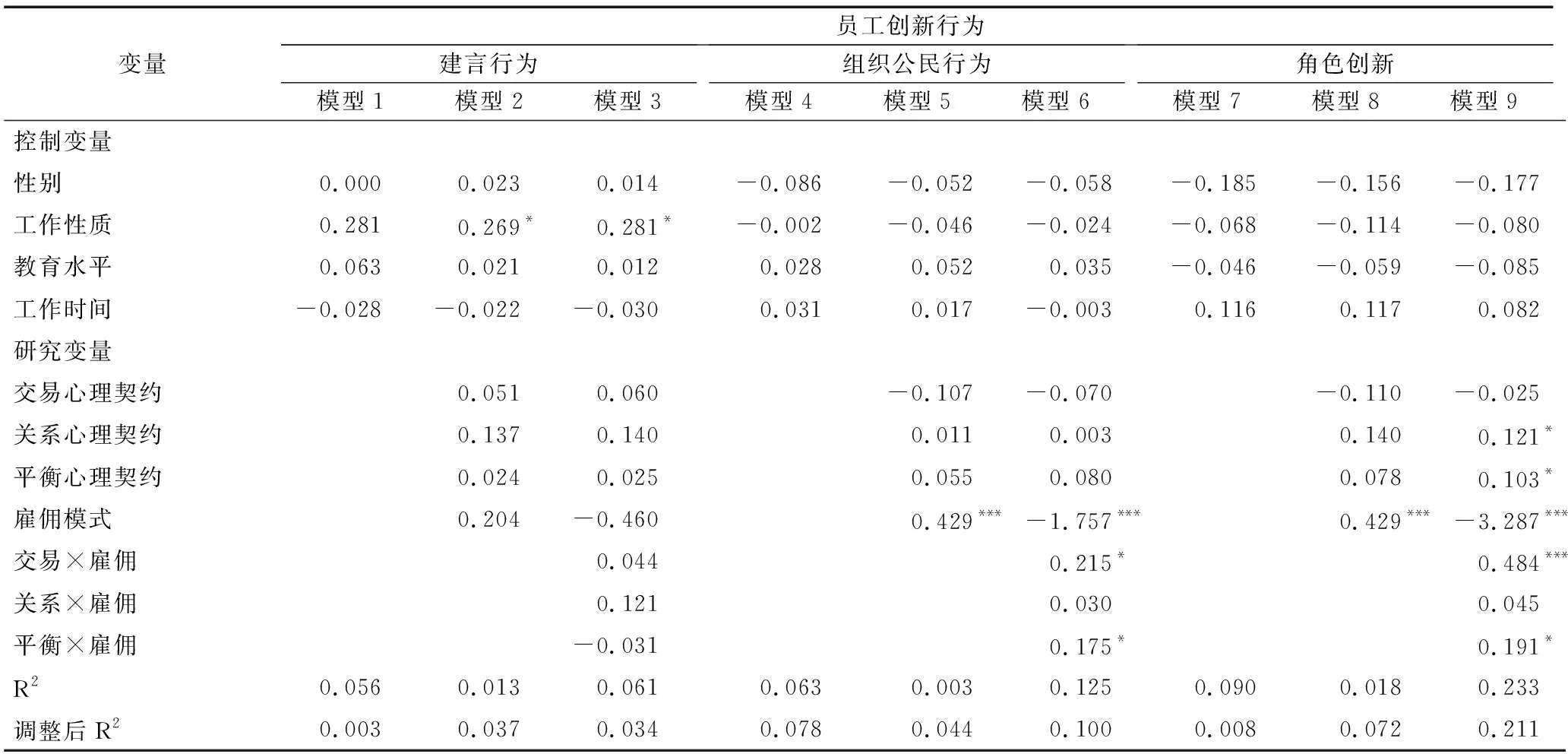

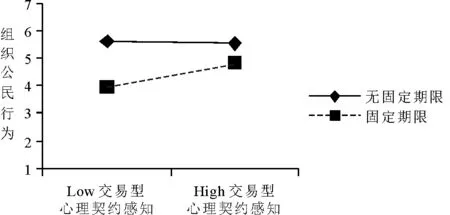

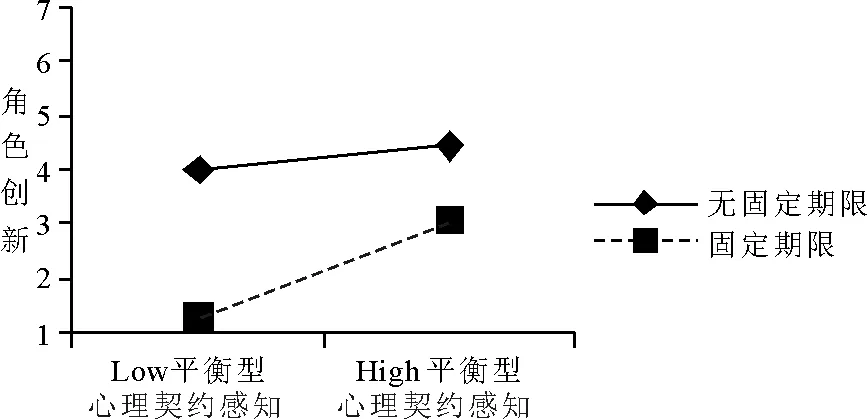

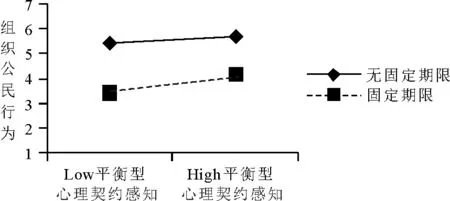

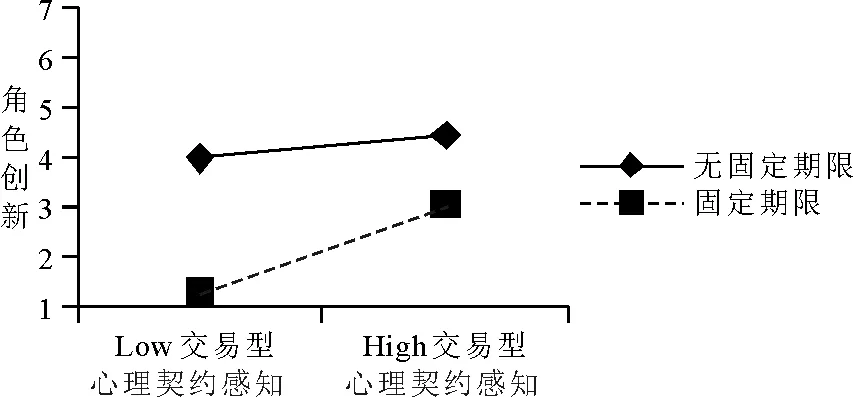

雇傭模式為分類變量,因此采用虛擬變量回歸的方法檢驗不同雇傭模式在前因變量與結果變量之間的調節作用,結果見表7。模型3表明,雇傭模式對心理契約感知與建言行為間關系均未起到調節作用(β=0.044、β=0.121、β=-0.031)。模型6和模型9顯示,雇傭模式對交易型心理契約感知與組織公民行為、角色創新間關系有顯著調節作用(β=0.215*、β=0.484***),且由圖3和圖4繪制的交互效應圖可知,與無固定期限雇傭模式相比,員工交易型心理契約感知在固定雇傭模式下表現出相對消極的組織公民行為和角色創新,假設H5a得到部分驗證;雇傭模式對關系型心理契約感知與組織公民行為和角色創新間關系無顯著調節作用(β=0.030、β=0.045),假設H5b不成立;雇傭模式對平衡型心理契約感知與組織公民行為、角色創新間關系有顯著調節作用(β=0.175*、β=0.191*),且由圖5和圖6繪制的調節效應可知,員工平衡型心理契約感知在固定雇傭模式下表現出相對消極的組織公民行為和角色創新,假設H5c得到部分驗證。

表7 雇傭模式對心理契約感知與員工創新行為間關系的調節作用檢驗結果Tab.7 The moderating effect of employment model on the relationship between perception of psychological contract and innovation behavior of employees

圖3 雇傭模式與交易型心理契約感知交互影響組織公民行為Fig.3 Employment model and transactional psychological contract perception interact to influence organizational citizenship behavior

圖4 雇傭模式與交易型心理契約感知交互影響角色創新Fig.4 Employment model and transactional psychological contract perception interact to influence role innovation

圖5 雇傭模式與平衡型心理契約感知交互影響組織公民行為Fig.5 Employment model and balanced psychological contract perception interact to influence organizational citizenship behavior

圖6 雇傭模式與平衡型心理契約感知交互影響角色創新Fig.6 Employment model and balanced psychological contract perception interact to influence role innovation

4 結論與討論

4.1 研究結論

本文從員工創新行為的組織影響層面出發,構建并檢驗了不同雇傭模式下工作安全感、組織認同、心理契約感知對員工創新行為的影響。結果發現:雇傭模式對員工創新行為的影響中,固定期限員工具有更消極的建言行為、組織公民行為和角色創新;員工工作安全感和組織認同感在雇傭模式對組織公民行為與角色創新的影響機制中起到部分中介作用,對建言行為起到完全中介作用;心理契約感知對員工創新行為中的建言行為、角色創新行為有顯著正向影響,對組織公民行為無顯著作用;雇傭模式對心理契約感知與建言行為的關系沒有起到調節作用,但在心理契約感知與組織公民行為及角色創新的關系中起到部分調節作用。具體而言,相較于無固定期限員工,固定期限員工在交易型和平衡型心理契約感知下表現出更消極的組織公民行為和角色創新。

4.2 結果討論

基于本文部分研究結論與假設相悖,作以下討論:

(1)直接效應方面。心理契約感知對員工創新行為的建言行為和角色創新有顯著正向影響,卻對組織公民行為未產生顯著作用。歸結原因可能是:心理契約的某一維度與組織公民行為負相關,另一維度與組織公民行為正相關,二者交互作用后導致心理契約感知對組織公民行為無影響。這與我國學者尹潔林等[38]將心理契約進行三維度劃分的研究結果一致,即交易型心理契約與組織公民行為之間無相關性,關系型心理契約與組織公民行為負相關,平衡型心理契約與組織公民行為正相關。此外,基于中國文化背景,雇主和雇員彼此規定以及承擔的責任和義務可能不如西方那么明確,所以,員工很可能將組織公民行為如自覺遵守組織規范、因工作需要的加班等當成他們份內職責的一部分。因此,對心理契約感知進行維度劃分能更好地揭示其對結果變量的影響機制。

(2)調節效應方面。首先,雇傭模式對心理契約感知與員工建言行為的調節影響不顯著。原因可能是:建言行為是在員工知覺到的風險和收益下產生的[39]。組織對不同雇傭模式的員工最初作出的承諾相同,而實際履行的契約責任水平卻不同,例如以工作為中心的固定期限雇傭形式,其組織投資不足。基于此,員工可能出于對組織的信任,對組織的不滿愿意提出改善意見[40],也可能因為規避風險而忍氣吞聲。因此,雇傭模式對心理契約感知與員工建言行為之間的影響機制值得深入探討。其次,員工心理契約感知對組織公民行為無顯著直接影響,但在雇傭模式的調節下卻有顯著作用。究其原因,高交易型、平衡型心理契約的員工不僅看重經濟和發展性回報,更看重付出與回報是否對等。組織給兩類員工承諾同樣的薪資福利、晉升培訓等待遇,同時,對固定期限員工給予短期投入,員工產生不公平感,從而造成不同雇傭模式員工的交易型和平衡型心理契約感知不同,表現出的員工行為也不同,這說明員工心理契約感知在不同環境下確實會表現出不同行為。最后,原假設提出關系型心理契約受雇傭模式的影響,表現出不同的員工行為,結論與假設不一致的原因可能是,企業對不同雇傭類型員工采取相同管理方式,一是避免不同類型員工用不同方式溝通導致效率較低,二是避免非一視同仁下員工間矛盾增加,造成組織間不和諧。

5 研究意義與展望

5.1 研究意義

5.1.1 理論貢獻

(1)通過文獻梳理發現,已有雇傭模式相關研究多聚焦于單一層面、類型,如感知內在地位、心理授權、組織支持感等對創新行為的影響,可能忽略某種重要機制,缺乏系統化研究。為此,本研究從組織層面影響因素出發,系統考慮雇傭關系模式的工作-壓力進程、社會認同進程和社會交換進程3個整合視角,深入個體層次剖析員工創新行為的心理形成機制,豐富了雇傭模式與員工創新行為之間的跨層次影響機制模型。

(2)結合員工心理契約感知視角,通過檢驗雇傭模式的調節作用,發現改變心理契約感知對創新行為影響作用的邊界條件。本文驗證了雇傭模式調節員工交易型、平衡型心理契約感知對組織公民行為與角色創新的影響。心理契約感知本身對組織公民行為無顯著影響,但在不同雇傭模式的調節下,對組織公民行為的作用顯現。以往研究更關注雇傭模式對心理契約的直接影響作用,本文關注雇傭模式的間接作用,為探索不同心理契約感知下員工創新行為的邊界條件累積了證據。

5.1.2 實踐意義

(1)由于兩種雇傭模式勞動合同員工表現的創新行為不同,企業更要辯證看待員工與組織間關系,盡量減少固定期限雇傭給員工帶來的不良行為表現。對不同雇傭類型員工的責任以及承諾可以作出不一樣的規定,但允許如固定期限類型的員工在任期制下得到升級,以及在勞動合同續簽時福利待遇得到優化,盡可能減少固定期限員工的雇傭條件差距感知。此外,通過各種激勵政策如定期團建、頒發創新績效獎等,增強員工工作安全感和組織認同感,給予員工穩定性感知的同時更好地改善員工與組織間關系,進一步激發員工創新行為。

(2)鑒于雇傭模式在心理契約感知與創新行為之間的調節作用,企業可以采取合理且有競爭力的薪酬績效考核制度,在減少不公平的同時激發固定期限員工工作斗志,提高員工滿意度和對企業的信任感。當然,企業在給予無固定期限員工工作保障時,也要注意加強其工作積極性,避免太過安逸、有保障的工作環境使員工失去創新動力。此外,企業在實施發展性政策如專業化培訓、內部晉升時,要做到擇優選擇和一視同仁。這就要求上級增進與員工的溝通并開展員工職業生涯規劃調查,避免核心員工大量流失,也增強固定期限員工忠誠度與使命感,積極為企業發展作出貢獻。

(3)對員工來說,面對勞動力市場變化,員工自身也應培養前瞻性思維和變革性視野等能力,增強自身可雇傭性,與企業之間更好地實現雙向選擇。此外,對于就業模式的選擇,除考慮穩定有保障的就業模式外,還可以積極謀求與企業靈活合作式的雇傭模式,抓住機遇,追求轉變與創新,使員工個人有更多就業選擇和發展機會。

5.2 研究不足與展望

本文研究假設有一部分未得到證實,雖然結果討論時解釋了可能存在的原因,但仍有可以改進的地方:首先,本研究未使用多時點采集數據的方法,研究結果只能代表調查時間段內取得樣本的特征,并且變量測量采取員工自我報告方式,可能存在共同方法偏差問題。未來可以選擇縱向研究方法,并且考慮更客觀的調查方式如由主管或領導評價員工創新行為。其次,研究樣本多樣性不夠豐富,收集地域分布不均勻,不同雇傭模式還需要對企事業單位進行篩選。因此,未來研究可以根據不同地區對企業樣本進行劃分,擴大調查取樣范圍。同時,還可以在雇傭模式變化下對員工創新行為進行研究,進一步證實不同雇傭模式對創新行為的影響。最后,雇傭模式并不局限于固定期限和無固定期限,新型臨時雇傭方式如勞務派遣因其用工靈活且成本低的優勢逐漸受到企業青睞,未來研究可以考慮全方位類型的雇傭模式。此外,鑒于雇傭模式對員工認知、狀態、行為等的影響,未來也可以考慮如工作應激、工作壓力等一些消極因素,研究其對雇傭模式與創新行為間關系的影響機制。