句法復雜詞的結構層級*

司富珍

北京語言大學語言學系 北京 100083

提要 文章首次提出“句法復雜詞”的概念,并將復雜詞定義為:設W是詞,E是構成W的詞內構成要素的集合,W是句法復雜詞當且僅當|E|≥ 2。文章提出,所謂句法復雜詞的內部構成要素既包括有語音形式的要素,也包括沒有語音形式的詞內空語類。以此為基礎,文章從理論基礎和事實驗證兩個角度考察了不同類型的句法復雜詞,從形態、音系與句法接口層面對它們的內部結構層級進行了討論,討論到的類型有加綴式、元音變化式、輔音變化式、變調法、重音法、重疊法、零形態法等。文章認為復雜詞內部的結構投射原理與短語和句子的投射原理相似,本質上由句法結構原則所控制和決定。

1 引言

作為術語,“復雜詞”(Complex Words)一詞多見于國外文獻。關于復雜詞研究的現有成果有很多富有啟發性,但在幾個方面仍存在局限:1)從數量上看,專門針對復雜詞進行系統研究的文獻十分有限;2)從理論框架來看,大多局限于傳統形態學的范圍和視角;3)從研究對象來看,關注的主要是不同類型的“形態復雜詞”(Morphologically Complex Words)各自的內部構造(如Adams 2001:2;Julien 2002:8等)或認知加工機制(如Aitchison 1994:4;Penke et al.1997;Silva和Clahsen 2008;阿布都克力木·阿布力孜等 2017;叢鳳嬌和陳寶國 2021等),鮮有為它們提供統一解釋的方案;4)從研究方法看,多采用歸納描寫的方法,也有一些采用了與之相應的心理認知加工實驗方法(如Leminen et al.2016;阿布都克力木·阿布力孜等 2017;叢鳳嬌和陳寶國2021等),但總體來說系統性和理論性都有欠缺。

國內相關詞匯學文獻中,也有幾個方面的局限:1)直接使用“復雜詞”這一術語對詞內結構進行研究的文獻極為罕見,CNKI搜索結果中與“形態復雜詞”直接相關的文獻僅數篇;2)從理論框架看,與復雜詞現象有關的國內文獻多數仍在傳統詞匯學框架下進行,過去一些年出現了一批從韻律角度探究音系與詞法和句法的接口效應的創新性成果(如馮勝利 1997,2016等),這些研究在某些方面與復雜詞有密切關系,但角度和關注點有所不同,總體來看,關于復雜詞研究的理論創新空間很大;3)從研究對象來看,為數不多的幾篇直接關注“復雜詞”的國內文獻,考察對象主要是英語(如潘思曄 2017)或境內少數民族語言(如阿布都克力木·阿布力孜等 2017),而那些雖未直接使用“復雜詞”這一術語但卻涉及到復雜詞相關事實的詞匯學文獻,其關注點常常只是不同類型的復雜詞各自的構造特點,鮮有研究對不同類型復雜詞所遵循的一致投射原則進行系統理論探討;4)從研究方法來看,大多采取的是描寫主義路線。

針對關于復雜詞研究的上述局限,本文擬以句法制圖為理論基礎,以漢語中的若干句法復雜詞為研究案例,從形態、音系與句法的接口層面來觀察它們的內部結構層級,并嘗試為它們提供統一的研究方案。與以往不同,本研究不是將不同類型的復雜詞作為互不關聯的類型各自研究,而是將它們放在統一的投射模式之下,觀察它們背后共同的構造規律。采用制圖模式下的解釋性研究路線具有雙重的價值和意義:首先,它可以為貌似并無相似之處的不同類型的復雜詞找到共同的構造規律;其次,可以擴大句法制圖理論的適用范圍,以往句法制圖研究主要在句子和短語層面展開,本文則是將制圖方法擴展到復雜詞研究的全新嘗試。

以此為背景,本文分三大模塊組織推進主體內容:第一,術語界定:由于國內鮮有研究將“復雜詞”作為術語使用,而國外文獻雖然有關于“復雜詞”的直接討論,但要么對“復雜詞”缺乏明確定義,要么定義不夠充分,例如Julien(2002:3)曾明確定義了“形態復雜詞”,但主要關注的是狹義形態視角下的復雜詞類型,而零形態或如漢語這樣的通過聲調變化等廣義形態方式實現的復雜詞類型難以囊括其中。因此,為擴大復雜詞理論的解釋范圍,本文提出“句法復雜詞”(Syntactically Complex Words)的概念,并為該術語提供形式化的定義。第二,理論背景和主要假設:由于篇幅所限,為給具體實證分析留下足夠空間,理論模塊的探討力求簡明扼要,但卻是全文的理論基礎,揭示復雜詞復雜表象背后共同規律所在,與術語界定同屬全文理論背景,因此把它們都放在理論考量部分討論,以區別于后面的事實論證。第三,事實驗證:主要運用第二模塊所提出的“XW投射”規則對不同類型的復雜詞進行結構解剖,雖然單個地看來,這些復雜詞構造形式大家并不陌生,但將它們視為復雜詞則有前人從未觸及之處,因此具有全新的理論意義。在此基礎上推出的結論部分則對詞內結構制圖假說及其意義進行總結:從制圖角度看,復雜詞內部結構可以分為詞匯層和功能層的不同層極,其制圖特點是詞匯層下沉,功能層上浮,與句子層面的結構制圖分層異曲同工。

2 “句法復雜詞”研究的理論考量

2.1 術語界定

這里所謂“復雜詞”并非從語言使用者的認知難易度出發來考慮,而是根據構成要素數目之多寡來界定的。沿用司富珍(2017a)的做法,可將“句法復雜詞”定義如下:

設W是詞,E是構成W的具有詞匯-語法意義的詞內結構要素的集合,W是句法復雜詞當且僅當|E|≥ 2。

之所以用“句法復雜詞”命名,主要是考慮到本文所考察的復雜詞其構成要素包括零形態的詞內空語類,也就是,表面上看起來由單一形態要素構成的詞,深層次上卻可能包含兩個或兩個以上的詞內結構要素。當然,如果把零形態的構詞要素也看作形態成分,那么形態復雜詞和句法復雜詞所指實質上具有同一性。這里區分它們是為了照顧尚未建立起詞內空語類成分概念的一般讀者。或者,也可以換一種說法,把包含詞內空語類的隱性復雜詞與顯性復雜詞統稱為廣義形態復雜詞。為避免不必要的誤解,先將可能涉及到的概念對照如下頁表1所示。

表1 詞內構造的形態與句法分類對照表

這里有一點需要說明:表中類型4屬于顯性復雜詞,其作為復雜詞的內部構造特點與前面3種類型有諸多不同之處,由于篇幅所限,本文暫不對第4種類型展開進一步討論,只在列表中提及。另外,與類型4有關的韻律構詞現象馮勝利(1997)等相關文獻多有討論,對韻律語法有興趣的讀者可以參看相關研究。

除了加綴法、零形態法外,其他(如元音調節、輔音調節、聲調調節等)均與語音相關,那么這些部分到底是否屬于形態-句法接口還是純粹的音系-句法接口?(1)非常感謝匿名審稿專家提出的寶貴意見。本段內容系根據審稿專家意見所加。語音、形態與句法之間的復雜關系值得專門撰文辨明。這里只簡單說明與本文相關的一點基本認識。回答這個問題首先需要定義何為形態,以及形態的實現方式和種類有哪些。形態(morphology)研究的是詞的構成,構成詞的要素有音段層面的(如詞綴),也有超音段層面的(如重音)。超音段層面的形態與音系存在接口。將超音段的音系特征作為形態構成要素在很多語言都有體現。印歐語系語言中重音的形態學價值大家已經非常熟悉(例如record一詞重音不同可以分別做名詞和動詞,表達不同的意義),因此重音既是語音和音系的構件,也可以是形態的組成要素。同樣地,對于聲調型語言來說,當聲調用來構造不同的詞、傳達不同的義時,聲調就不僅僅是音系的要素,也是形態的構件。Hyman和Leben(2000:588)曾在總結跨語言事實的基礎上提出“聲調形態本質上可以表達與音段層面其他類型的形態同樣的形態特點”。而關于通過元音、輔音的改變來構造不同的復雜詞,更是有大量內部屈折語言類型的研究先例,它們是形態與音系的接口。因此,更準確地說,本文討論的多個復雜詞的類型都涉及到句法與形態及音系的接口。這三者之間的接口又有一個層級,首先是形態與音系的接口,然后是句法與形態的接口。

2.2 理論基礎

在傳統的語法研究中,句法的界限向下常常到詞為止,詞的內部構造則由形態學/構詞法部門來負責。例如,Crystal(1997:523)在關于“詞”的條目下就包含了這樣的釋義:“對詞的結構和組成(構詞法)的研究是形態學的范疇。對詞在句子中的配列的研究是句法的范疇。”但生成語法領域的很多學者(如Aronoff 1976;Halle 和Morantz 1993:111-176;Halle和Morantz 1994:275-288;Rizzi和Roberts 1989;Roberts 1991;Trias 2010;司富珍2012,2017a,2017b,2019等)則同時關注句法和形態兩個部門在構造機制上的平行性以及它們之間的界面效應。本研究所采取的視角屬于后者。

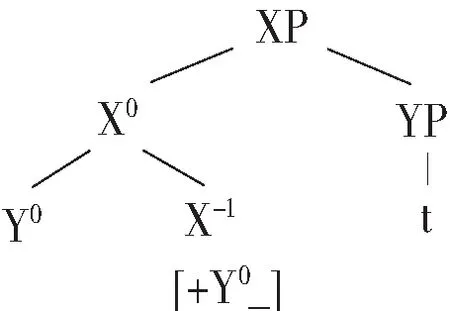

將形態與句法聯通起來的生成語法探索最早可追溯到Chomsky(1955,1957,1970),這些早期經典多次創造性地將詞綴性成分作為獨立的句法成分進行描寫。沿著這一傳統,Rizzi和Roberts(1989)和Roberts(1991)從短語結構層面出發討論了屈折性詞綴在句法投射中的地位,認為它們構成了一個X0之下的投射層,并提議將它們標記為X-1,如圖1所示。

圖1 Rizzi和Roberts(1989)為詞綴性成分提供的結構圖

這一圖式具有豐富的理論蘊含,像句子和短語層面的X’投射一樣,這一圖式中的投射為跨語類的形態成分之間的結構共性提供了統一的解釋模型,具有很重要的抽象和概括意義。本文關于復雜詞內部結構投射規律的提議與這一傳統精神一致,但關注層面和側重點有所不同:X-1的討論側重點是屈折詞綴在句法中的地位,而本文關注的則是各種派生手段在構詞法中的地位及其與句法的平行性。

2.3 主要假設

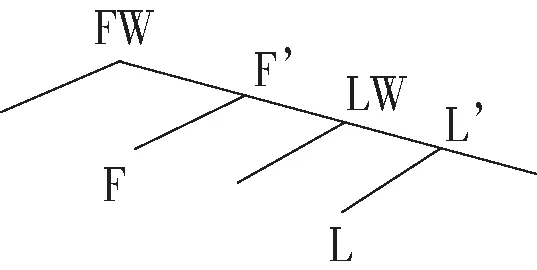

統領本文的主要假設是,復雜詞內部結構投射原理與短語結構投射原理有相似之處,本質上由句法普遍原則控制和決定,其中最重要的原則之一是X’投射原則。與短語投射相似,詞內結構也分詞匯語類層和功能語類層,總體制圖規律是,詞匯層居于結構下層;作為詞匯層的擴展,功能層居于結構的上層,如圖2所示。

圖2 包含功能投射層的詞內結構圖

這是為復雜詞(也包括臨時活用等)內部核心投射層級提供的抽象句法樹,是在經典X’樹圖基礎上改造而來、專為討論復雜詞內部結構而設計的投射圖式,其中的W由word縮寫而來,LW和FW分別表示復雜詞內部詞匯層和功能層的投射,與短語結構的LP和FP對應和區別。這一設想意味著每一個復雜詞本身也都是一個最大投射,詞內結構與短語結構(包括句子結構)遵循同樣的投射原則(盡管同時存在不同的制約條件和參數)。

3 事實驗證:復雜詞內部結構投射具體例釋

沿著這一思路,以下主要以若干轉類派生的漢語句法復雜詞為例,從形態與句法的接口層面觀察它們的內部結構層級,嘗試為它們提供統一的研究方案。這些復雜詞表面形態各異,卻都遵循著圖2所示的投射規則:在每類復雜詞的結構層級中,都包含一個功能中心語,以使得整個結構的語類由基礎的LW類別轉變為FW語類類型。

3.1 加綴式句法復雜詞的內部層級

先從最直觀和簡單的加綴式復雜詞說起。通過加綴來構造新詞以及改變基礎詞的語類功能是很多語言都有的現象。例如:英語通過添加-er把examine、work、teach等動詞派生為examiner、worker、teacher等名詞。按照2.3的理論假設,-er是復雜詞examiner、worker、teacher各自的功能核心,其語類性質[+N]決定了整個復雜詞的名詞性語類特點。以worker為例,按照圖2所提供的模式,其內部投射層次如圖3所示。

圖3 加綴式復雜詞內部結構層級示例

有讀者或許會問,上圖所演示的復雜詞內部構造過程中-er具有[+N]特征,work是動詞,兩者特征并不匹配,那么work的移動動因是什么?(2)再次感謝匿名評審專家提出的問題。如果觀察本文討論的各種類型的復雜詞,就會發現,在所有由轉類裝置構造而成的復雜詞中,上層功能中心語與下層詞匯語類在語類上都不匹配。而這正是上層功能中心語的形態意義所在:因為這一功能中心語的“功能”就是調節或轉換下層詞匯語類原有的語類,因此,它所攜帶的[+N]是強特征。這一強特征驅動下層詞匯語類移位,使之與它結合后整體實現為功能中心語所攜帶的語類特征。也因此我們后文用“調節器”來對這些功能中心語進行稱說(翻譯成英語,可以將這一語類轉換調節功能稱作“category-shifting”)。

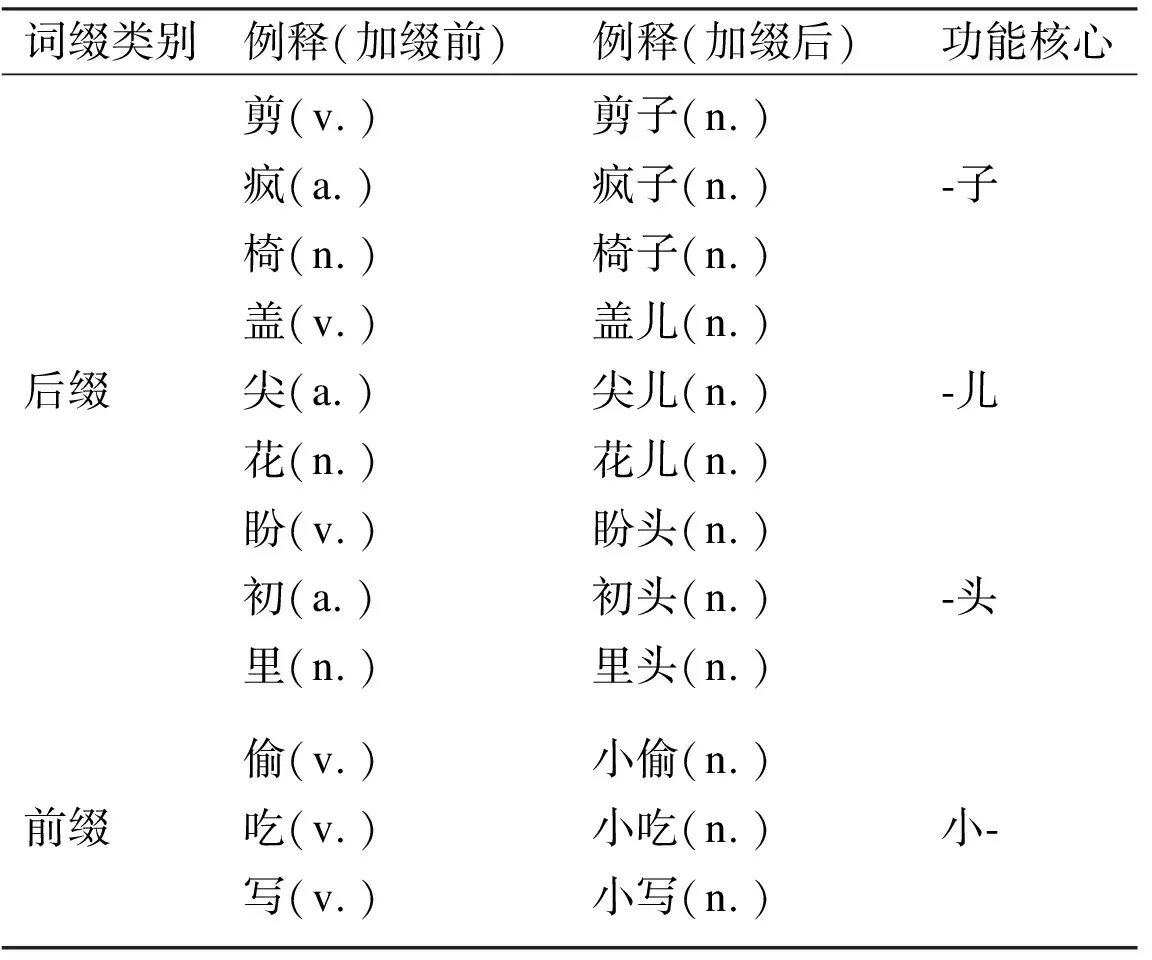

類似地,漢語也有大量通過加綴實現功能轉類的現象,典型的有“-子”“-兒”“-頭”等;此外,一少部分前綴也能承載轉類的功能。不過從數量上來看,借助前綴實現轉類的情形占少數,更多的情況下,前綴用來標記語義變化,而后綴則常常主要用來標記功能的變化,這一點在傳統形態學文獻中已有論及。這兩種類型的情形如下頁表2所示。

表2 漢語加綴式復雜詞例釋

按圖2所提供的模式,以“盼頭”為例,加綴式復雜詞的內部層級如圖4所示。

圖4 漢語加綴式復雜詞內部結構層級示例

如圖4所示,“盼”是原生詞,它是句法簡單詞;由此派生來的“盼頭”則是句法復雜詞。原生的“盼”是動詞,派生的“盼頭”是名詞,其中“頭”占據詞內結構上層功能核心的位置,帶有強的轉類特征[+N], 驅動下層詞匯核心“盼”向上移位并與之并合,“頭”所帶[+N]語類特點決定了整個詞“盼頭”的[+N]特點。其中詞匯層與功能層的分布以及中心語移位的操作方式與短語結構層的原理相似。關于原生詞和派生詞的分別,需要參照詞源學的研究成果進行鑒別,從共時層面來看,也有一些輔助性的鑒別手段,比如,一般情況下,相關的一對單雙音節詞語,單音節為原生,雙音節為派生的可能性比較大,但也不可一概而論。逆向派生的情況在英語和漢語里都有,因此需要小心分辨。

3.2 元音變化法構造的句法復雜詞的內部層級

比之于加綴式復雜詞,元音變化法構造的復雜詞內部層級更為隱蔽。所謂元音變化法,指的是音節主體部分不變,只改變個別元音或者插入新的元音來標記某種語法意義的派生方式。通過元音變化來表達一定的語法意義的做法在形態較為發達的語言中很常見。比如,英語從man到men的元音變化(標記單復數變化)和從write到wrote的元音變化(標記時態變化)就是這樣的例子。

漢語也有通過元音變化表達語法意義的用例,不過大多不是發生在屈折程序而是發生在派生程序中。高本漢(Karlgren 1935)曾論及通過元音插入表達語法功能變化的現象,舉的例子有:昂(擬古音為*ngang),意為“高”,形容詞。插入介音后,音變為*ngjang(擬古音,漢字寫作“仰”),意為抬到臉向上的方向或向上看,轉類為動詞。由于發音和詞類都發生了改變,加上文字上通過不同偏旁進行了區分,二者的派生關系很難直觀看到。“配”與“妃”之間的派生關系也是如此:“配”本為動詞,擬音為*pwr,意思是兩性結合(to match),插入i介音后變為*piwr(擬古音),漢字寫為“妃”,意為皇帝的妾或太子、王侯的妻(a match)。某些漢語方言通過元音變化標記不同類型的屬格和不同層級的指示詞的現象也屬于這種構造類型。

本文將通過元音變化派生而來的詞歸類為句法復雜詞,將其中元音變化的手段視作是一種功能“調節器”,或曰“元音調節器”,它占據功能核心位置,帶有強特征[+N],驅動下層詞匯核心向上移位與之并合,整個構造符合圖2所示的規律,以從原生詞“昂”到派生復雜詞“仰”的生成程序為例,如下頁圖5所示。

圖5 元音變化式復雜詞內部結構層級示例

如下文將要討論到的,漢語里可以占據功能中心語位置充當功能調節器的手段有很多,除元音調節外,還可以通過輔音調節、聲調調節、重音調節、重疊調節甚至空語類調節的手段達到同樣的轉類目的。受篇幅限制,下文將不再對每個具體的類型進行樹圖解讀,讀者可以按照與圖5同樣的思路和方法自行替換檢驗。

3.3 輔音變化法構造的句法復雜詞的內部層級

通過輔音變化標記語法功能變化、構造新詞的例子在古代漢語和漢語方言中都有很多。晉語方山話(山西、陜西、內蒙等很多方言中也都有體現)中,動詞“去”本讀/k’/(送氣、入聲),通過輔音變化(變為/k/,不送氣)可以派生出“語法化”后的功能用法。比如“去哪里去”(意思是“到哪里去”),前一個“去”讀/k’/,后一個讀/k/。周法高(1962)也曾討論到通過送氣與否來轉類的例子,如“長”本為形容詞,意思是“兩端之間距離大”,讀音為送氣、陽平。用作動詞(使動化,意為“使兩端之間距離變大”,如“長高”“長大”中的“長”)時,則讀作不送氣、上聲。這種策略有似于英語從名詞teeth/ti?/到動詞teethe/ti?/或從breath/bre/(出氣的“氣兒”,名詞)到breathe/bri?/(“呼吸”,動詞)的變化,輔音的變化標記了其語類地位及語法功能的變化,這是形態變化的常見形式之一。

這類復雜詞的內部構造同樣可以用圖2和圖5所示的結構規律來解釋。以“長”為例,作為區別性特征,送氣與否在“長”的語類轉換中扮演著關鍵角色,它是詞內投射層功能核心的外化形式;作為一種功能核心,它像詞綴式核心一樣攜帶某種強特征,驅動下層詞匯核心向上移位與之并合,拼出的結果實現為“長”([ts?])。從表面看,“長”([ts?])是一個形態單純的詞,然而從內部結構的層次來看,則可視作句法復雜詞;與上面討論的兩類句法復雜詞一樣,其內部層級的制圖模式也是詞匯投射層(原生詞所在投射)居下,功能投射層(這里實現為送氣與否的輔音調節器)居上,由于功能中心語轉類的需要,詞匯核心向上移位接受輔音調節器調整,最終拼出轉類后的句法復雜詞(如“長”[ts?])。

3.4 變調法構造的句法復雜詞的內部層級

同樣的思路來分析用變調法構造的句法復雜詞。Conrad(1954)認為通過聲調變化改變詞的語法屬性是詞的內部屈折變化的類型之一,Chao(1959)也認為這種現象是“變音”的一種。漢語中通過變調法構造復雜詞的例子不勝枚舉。例如:

(1)好(形容詞,上聲) → 好(動詞,去聲)

(2)王(名詞,平聲) → 王(動詞,去聲)

(3)連(動詞,平聲) → 鏈(名詞,去聲)

這三個例子分別代表了三種不同的類型,其中例(1)、例(3)的用法已經固化,例(2)是古代漢語中的常見現象,在現代漢語中則用得很少了;例(1)、(2)只是改變了聲調,記錄他們的文字形式沒有改變,例(3)不僅改變聲調,而且用文字形式記錄了類型的轉變。例(1)-(3)都是用去聲標記語類變化,是漢語使用變調法派生新詞的常見手段,可稱之“去聲效應”。像前面幾種派生程序的功能核心一樣,這里的“去聲”也是一種調節器,它是轉類的功能核心,帶有強的特征,吸引下層原生詞向上移位與之并合,它所攜帶的強特征允準用去聲替換原有聲調,取而代之的是標記語類轉變的去聲。以形容詞“好”到動詞“好”的派生程序為例,其構造模式同樣遵循圖2所示規律:轉類前的“好”是原生詞,它居于詞匯投射層;轉類后的“好”是派生詞,它是句法復雜詞,居于擴展的功能層。整個投射分層同樣符合下重上輕的制圖規律。

3.5 重音法構造的句法復雜詞的內部層級

所謂重音法,指的是音節的基礎部分保持不變,通過對相對音重格局進行調節,標記一定的語法特征或語法功能的改變。

在漢語是否有詞重音的問題上,學界觀點并不一致。多數學者認為漢語只有句重音,沒有詞重音(如端木三 1999等),也有不少學者認為漢語普通話和方言中都存在可以區別意義或語法功能的輕重音格局(如許慧娟 2006;王韞佳和初敏 2008;馮勝利 2016等)。捷克學者Triskova(2017)不同意漢語中有重音的說法,但認為漢語詞內有輕重音的不同格局,并且提出漢語實現詞內輕重音對比的手段與印歐語正好相反:印歐語采用“強化(stress)”手段來標記輕重音差異,而漢語則采用“弱化(reduce)”手段來制造輕重。

本文認同不同語言音節輕重關系的實現方式可能不同的觀點,印歐語之“加重法”和漢語之“減輕法”可以視作是同一機制的兩種不同的參數策略:或者通過加強某個音節來制造對比重音,或者通過弱化某個音節來制造對比重音,本質上原理相似,都屬于相對重音法,都屬于廣義形態的范疇。這里的重點是,漢語復雜詞內部輕重格局還可能發生調整,從而標記詞的語類地位或語法特點的改變。例如“買賣”由動詞轉變為名詞時,使用的手段就是第二個音節輕化(變為輕聲),其內部構造層級可以按圖5所示思路進行解析。與前面幾類復雜詞一樣,在“買賣”(名詞)的結構樹上,也有一個功能投射層(nW),它是重音調節器,即其功能核心是通過調整輕重音格局手法來實現的,該核心成分帶有強語類特征[+N],驅動下層核心成分移位,與之發生形態并合;并合后實現的是[+N]的語類特征,結果就會造成動詞向名詞的轉類。形態實現手段雖異,投射和移位的規則卻大體相同。

3.6 重疊法構造的句法復雜詞的內部層級

所謂重疊法,指的是“在構詞或構成時態等時,一個形式(如詞、詞根或詞干)某部分(如開音節、語素)或全部的重復,屬形態句法范疇”(梅德明 2017)。利用重疊標記特定的語類特點或語法功能的現象在許多語言中都有(如希臘語、馬來語等)。梅德明(2017)提到過如下的例子:馬來語可用重疊標記副詞類或不定復數義,如baik(“好的”)和baik-baik(“好地”);bunga(“花”)和bunga-bunga(“一些花”)等。像多數語法教材一樣,關于漢語的重疊,梅德明(2017)只提到了“跑跑”“高高興興”等未改變語類的例子。如果我們把范圍擴大到漢語方言,就會發現在漢語里也存在很多通過重疊來改變詞的語類地位的例子。以晉語清徐話和交城話為例,很多單音節的動詞,重疊后可以變為名詞,下頁表3所示是幾組晉語交城話日常生活常用的例子。(3)表3所示語料由方言調查合作人張彩虹提供,順此鳴謝。

表3 晉語交城話重疊式調節器轉類機制例釋

這里同樣可以用圖2所示的思路來為重疊法構造的復雜詞提供統一解釋:

1)在上述這些例子里,重疊前的單音節原生詞是句法簡單詞;重疊后構造的雙音節詞是派生的句法復雜詞;

2)在這類句法復雜詞中,同樣有一個功能核心,該核心標記派生后語類的特征(以上表3中所示例子重疊后都是名詞,帶有強的特征[+N]);

3)其中的功能核心在形態上實現為重疊,或曰“重疊式調節器”;

4)整個投射的制圖規律也為詞匯層居下功能層居上(樹圖分析從略)。

3.7 零形態法構造的句法復雜詞的結構層級

Chomsky(1981:33)提出空語類概念后,研究者們在短語結構層次上對空語類進行了廣泛深入的研究。空語類雖無語音形式,卻有語義內容或語法功能,是自然語言外化時的一種有趣現象。由于大量空語類的參與,語言結構的實際構造及其復雜度與聽上去或看上去的表面情形會有不同,語言表象也因此變得撲朔迷離,復雜多變。對空語類的考察與釋解有利于還原I-語言本來的結構樣貌,揭示復雜表象背后的簡約規律。這一點在過去短語和句子層面的結構分析中已有較充分的討論(如Chomsky 1957:29;1981:33等)。在詞匯層面,曾有學者關注英語構詞的零形態法,例如Adams(2001:146)在討論轉類現象時首先提到的就有“零形”構詞法(zero formation),舉到的例子如to crowd 中的crowd,其原生詞是名詞,用作動詞的crowd并無轉類的顯性標記,但卻可以認為其結構中存在一個“零形”標記。該研究還從歷史語料、意義變化和使用頻率等方面對零形式轉類現象進行了討論,討論到的轉類現象包括名詞轉動詞、形容詞轉動詞、動詞轉名詞、形容詞轉名詞、動詞轉形容詞、名詞轉形容詞等。

對于漢語的轉類和臨時活用,古代漢語和現代漢語傳統文獻中有大量有價值的研究,但是鮮有人將它們與句法結構規則特別是與空語類有關的規則聯系在一起統一考察與解釋。作為一種研究嘗試,司富珍(2012)以制圖理論為基礎,將短語結構規則中的X’理論及句法研究中的空語類概念推廣到詞內結構的分析中,提出了“詞內空語類”的概念。

本文沿用這一提議,認為零形態轉類(包括臨時活用現象)的詞語中包含了一個功能性詞內空語類。與上文討論到的幾種類型一樣,零形態轉類派生來的詞也是句法復雜詞,遵循詞匯層居下、功能層居上,功能核心的強特征驅動下層詞匯核心向上移位,從而派生出句法復雜詞這樣的制圖規律。以漢語“鐵”的轉類為例,原生名詞“鐵”是句法簡單詞,而派生形容詞 “鐵”是包含有詞內空語類的句法復雜詞。參照圖2和圖5所示的原理,“鐵”的構造層級如下頁圖6所示。

圖6 零形態法句法復雜詞內部結構層級示例

4 結語

本文以轉類派生而來的七類復雜詞為樣本,從形態與句法的接口層面觀察了句法復雜詞的內部層級,嘗試提供統一的方案,將詞法與句法聯系在一起。本文主要觀點是:從制圖角度看,不同類型的轉類復雜詞中,都有詞匯層和功能層兩個層極,都符合詞匯層居下功能層居上的制圖特點,與句子層面的結構分層相似。其中功能層核心攜帶強特征,其語類特征決定了整個復雜詞的語類特征。需要說明的是,盡管在具體的形態表現上存在語言之間的差異,比如漢語在轉類派生復雜詞時功能中心語的具體形態實現方式較之英語更為豐富,除加綴法、重音法、重疊法和空語類法這些多數語言都具有的形式外,漢語作為有聲調的語言還可以通過聲調變化來實現轉類,但這種差別只是形態手段和策略上的不同而已,深層次的結構規律上卻并無二致,它們都可以用圖2所示的規律來概括。這也是本文所要展示的重要規律之一,是一種全新的研究思路,如果它具有合理性,則不僅可以為詞內結構的研究提供統一的形式化解決方案,還可以擴展制圖理論的研究范圍,增加制圖理論的解釋力。更重要的是,它再次證明人類語言(不僅限于句子和短語結構)是一種基于規則的層級系統。