基于健康體適能的PBL模式對促進大學體育教學效果干預研究

周 勇

(桂林電子科技大學 信息科技學院,廣西 桂林 541004)

科學技術的發展改變了人們的生活方式,大數據和物聯網技術以及先進的科技設備逐步取代人力,在大大減輕人們的日常勞作工作量的同時,也使得人們參加體育活動的時間和機會相對減少,從而導致部分群體的體質健康逐步呈下降趨勢[1]。從最近公布的全國大學生體質與健康調研結果看,雖然大學生體質健康出現了一定程度的改善,但近視、肥胖及高血壓檢出率顯著增加,肺活量明顯下降。當代大學生是中國特色社會主義事業的建設者和接班人,大學體育是塑造在校大學生健康體魄的主要手段和重要實踐課程,基于目前大學生體質健康現狀,積極探索和創新大學體育教學模式和方法,是當今大學體育教學改革的主旋律[2]。大學體育教學應立足培養大學生構建正確的健康體適能理念,培養大學生終身體育運動習慣,學會如何設計強身健體的運動處方并實施。當前各高校大學體育教學改革開展得如火如荼,可謂百花齊放百家爭鳴,但卻仍然是以傳統的體育教學模式為主,少有教師將健康體適能知識以問題導向式模式引入教學中。傳統教學策略中,固然強調學生的主體地位,卻往往忽略學生的主體作用,沒有將現實生活中的運動健身或健康時尚生活等議題和實踐問題融入體育課堂的教學設計中。

問題導向學習(Problem based learning, PBL)教學源自20世紀初Dewey的實用主義、認知與社會建構主義、情境學習和合作學習等各項理論,它強調以解決問題作為學習的情境,透過小組合作與學習,使學生經歷一個真實的解決問題歷程。在這個過程中,教師給予學生問題,讓他們彼此間可以互動與討論,從而達到學習效果。此外,教師在任務中扮演引導者與觀察者角色,在教學中,注重學生的學習過程,觀察與建立解決問題的學習環境,設計多樣的挑戰活動,使學生持續地參與,整體提升學習效果[3]。

目前,研究我國高校公共體育課問題導向式教學的文獻還不多,筆者檢索到相關的研究資料甚少。基于此以及筆者多年的教學積累,通過查閱國內外相關的研究文獻,并從中得到啟發,嘗試以健康體適能為切入點,將問題導向式學習融入大學體育課的教學,檢驗其干預效果,以期通過該課程教學改革達到提高大學生身體活動量,健康體適能認知與批判思考能力,最終助力提升大學生體質健康水平。

1 研究對象與方法

1.1 研究對象

選擇桂林電子科技大學信息科技學院與桂林旅游學院兩所高校,每個學校分別選兩個公共體育教學班,以班級為單位在兩個學校分設實驗班(融入PBL模式)與對照班。其中桂林電子科技大學信息科技學院的實驗班與對照班人數分別是30人、32人,而桂林旅游學院則是33人、30人;參與研究對象須經得該校公共體育教學部門領導、相應院系輔導員及學生本人同意并簽字。實驗班施以問題導向學習融入健康體適能理念教學方法;對照班實施傳統體育課教學方案。

1.2 實驗設計

1.2.1 實驗班教學(融入PBL模式)設計

根據問題導向學習的相關理論,實驗班教學中,將學生分成4~5組,共同在體育課中進行系統的健康體適能理念融入體育活動訓練,在學習過程中,主要以問題導向形式培養學生健康體適能認知的理解與應用。教師在教學過程中,借由情境引導吸引學生注意力,針對情境中的情節,做說明與講解易出現的錯誤,并引入健康體適能觀念與相關議題,讓學生以小組的方式針對問題進行討論,確定需要解決的問題,并利用設計好的體育運動手段和方式,檢驗各種問題的解決途徑。在下課前,利用單元回顧環節加深學習與思考。

1.2.2 傳統教學策略設計

根據季瀏[4]研究的相關理論,傳統教學的過程設計主要以教師為中心,并強調教師的主導地位,將健康體適能認知取向以及健康體適能相關議題融入教學過程中。教學策略實施步驟是教師提前設計好健康體適能相關議題,以直接講述方式進行全班授課、口頭講解以及動作示范,每節課授課時,由學生完成學習活動與游戲比賽,教師于當堂體育課結束后,即給予反饋,并進行個別表揚。

1.2.3 健康體適能活動單元設計

設計方案參考大學體育教學大綱等參考資料編制而成,12周的健康體適能活動單元中,包含籃球、排球和太極拳等項目內容,認知內容包括:①何謂體適能、體適能分類、體適能發展趨勢;②心肺耐力適能及方法、肌力與肌耐力適能與方法;③柔韌性適能及神經生理基礎、關節柔韌性的練習方法;④身體成分與合理膳食、不同人群的膳食營養特點;⑤運動處方的基本要素、制定及實施;⑥糖尿病、高血壓、高脂血癥、肥胖癥、各種關節周圍炎、頸椎病等運動處方特點;⑦運動損傷的基本處置、急救。健康體適能活動單元設計完成后,課題組將與兩位授課教師進行效度檢驗,再經專家檢閱后予以修正,使教學內容設計更加科學有效。在教學實驗進行中,實驗組與對照組實施同一份活動單元內容,但兩組教學方法不同,實驗組實施問題導向式學習,控制組則實施傳統教學策略。

1.2.4 教學執行策略

PBL教學組與傳統教學組實施過程可區分如下:

(1)教師授課:PBL教學組教師以引導方式,積極構建學生解決問題的開放性思維模式,使學生能借由小組討論產生解決問題的方法;傳統教學組則以直接教學方式,教師解說動作要領,動作示范后,讓學生模仿,并重復練習技能動作。

(2)學生分組:PBL教學班與傳統教學班分組數目相同且都采用隨機分組法。PBL教學組在分組學習的過程中,學生彼此間能討論教師所提出的問題或討論清單上的問題,并要求提出不同的想法與策略來解決出現的問題;傳統教學組則較少進行分組討論,直接進行分組練習及參與游戲競賽。

(3)討論單填寫:PBL教學組,在小組討論時,教師引導各組學生進行討論,并鼓勵學生們進行多方思考,針對出現的問題進行分析論證,討論出切實可行的解決策略,然后填寫于討論單上;傳統教學組則不提供討論單。

1.3 研究工具

(1)身體活動量測量采用校園跑步App軟件。它能計算每位學生在體育課中走、跑、跳等活動的步數和運動量。本研究中的身體活動量系指通過校園跑步App軟件測量和統計,在12周體育課的活動中所采集的數據,并以教學實驗的開始后三周與結束前三周等各六節課之平均數作為前測與后測采集結果。

(2)健康體適能認知測驗:采用臺灣學者教學中實驗的方案,并結合美國終身體育健身中提倡個人體適能及體育與終身體適能等理論文獻編制而成[5]—“健康體適能認知測試卷”。內容含有氧適能、肌力與肌耐力適能、柔韌性適能、身體組成比例、基本營養概念等六大部分知識,共編有42個單選題。每答對一題得1分,共計42分,得分越高,表示健康體適能認知度越高,反之,則越低。

(3)批判思考測試第一級。本測驗工具為葉玉珠等[6]設計的“批判思考測驗第一級”,規定用時30 min。量表測驗內容涵蓋相關技能知識點;包含辨認假設、歸納、演繹、解釋與評監五項測驗構面,每個構面含五個題,共計25題。其中辨認假設、歸納、演繹與解釋四個構面題型,是含三個選項的單選題,評監構面題型是含兩個選項的單選題。計分方式以答題正確得1分,答錯不給分,亦不扣分,得分越高,代表學生批判思考力越強,反之則越弱。

(4)數據處理。所有數據采用SPSS 軟件進行統計學處理,數據處理分析采用協變量方差分析法,前測指標作為協變量,身體活動量指標采用回歸方程分析,結果用x±s表示。

1.4 指標測試

前測:在實驗實施之前,所有學生先填寫個人基本資料后,再進行健康體適能認知測驗與批判思考測試第一級。實驗組以健康體適能認知測驗之前測試分數為主,以及批判能力分數為輔,進行高低混合編制分組,約每6~8人為一小組。

實驗期間:本實驗為期12周,每周上課一次,每一個校園跑步App軟件編輯號碼即為學生學號,在每次上課前先行確認歸零,學生在上課前10 min在體育課上課地點,打開校園跑步App軟件。實驗組施以問題導向學習的教學,而控制組則施以傳統教學策略。研究過程中,研究者以問題導向學習與傳統教學策略兩種觀察模式進行數據查核,觀察單周體育課共計6節,并經由研究團隊分析教師教學行為,符合該教學策略的規范要求達80%以上。

后測:12周教學結束后,所有學生進行身體活動量測算以及健康體適能認知測驗與批判思考第一級測驗。

2 結果

2.1 研究對象身體活動量、健康體適能認知與批判思考能力比較分析

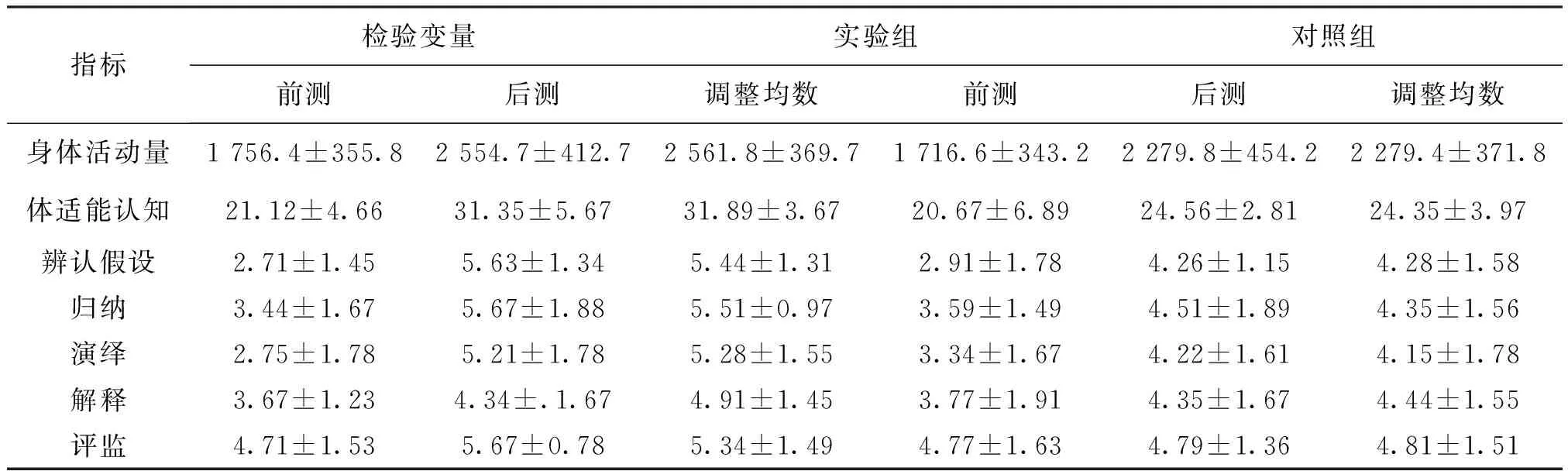

由于本次實證研究中,實驗組與對照組是以班級為單位設置的,因此實驗前測所獲7項指標有可能存在差異,為了剔除兩個班實驗前的影響因素,數據處理分析采用協變量方差分析法,即將前測指標作為協變量,即剔除實驗前的分組的影響,再比較后測的調整均數以準確評價干預實驗效果(表1)。

表1 實驗組與控制組前、后測試三大指標體系對照表

表1顯示:除“評監”指標外,其余6項指標,實驗組與對照組后測調整均值都存在顯著性差異。“身體活動量”指標:實驗組顯著高于對照組;“體適能認知”指標,實驗組顯著好于對照組;“辨認假設”指標,實驗組顯著高于對照組;“歸納”能力方面,實驗組顯著高于對照組;“演繹”能力方面,實驗組顯著高于對照組;“解釋”能力方面,實驗組顯著高于對照組。

2.2 研究對象身體活動量、健康體適能認知及批判思考能力的相關分析

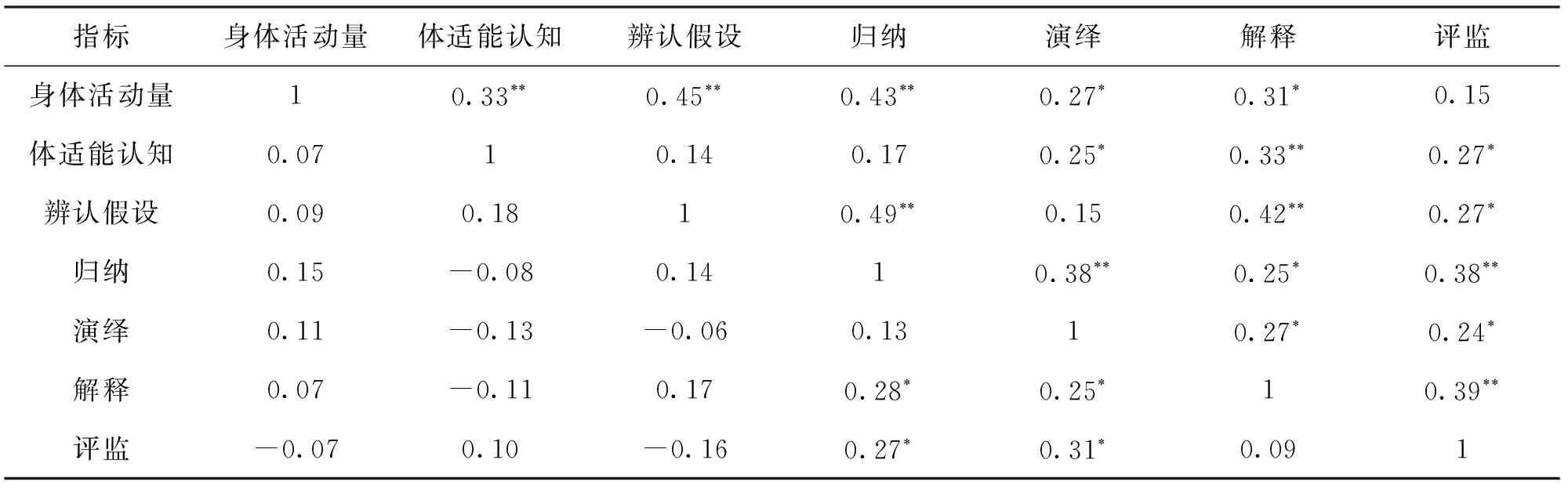

從表2可獲得如下信息:

表2 控制組與實驗組七大指標間的相關關系統計表

(1)在表2的右上半邊顯示的是實驗組學生在身體活動量與健康體適能認知、辨認假設、歸納、演繹、解釋及評監有顯著正相關,但與評監則無顯著相關存在。另外,統計結果顯示,學生健康體適能認知與演繹、解釋、評監有顯著正相關存在,而學生健康體適能認知與辨認假設、歸納則無顯著相關存在。

(2)在對照組方面,學生的身體活動量與健康體適能認知、辨認假設、歸納、演繹、解釋及評監均無顯著相關存在。同時,統計分析顯示健康體適能認知與辨認假設、歸納、演繹、解釋及評監無顯著相關存在。

2.3 研究對象身體活動量回歸方程分析

探討學生健康體適能認知及批判思考能力對身體活動量是否具有顯著的預測作用。由于實驗組中健康體適能認知、辯認假設、歸納、演繹、解釋及評監與身體活動量前后測差值達到顯著水平,因此,本研究以健康體適能認知、辯認假設、歸納、演繹、解釋及評監作為自變量對身體活動量改變量進行回歸建模。

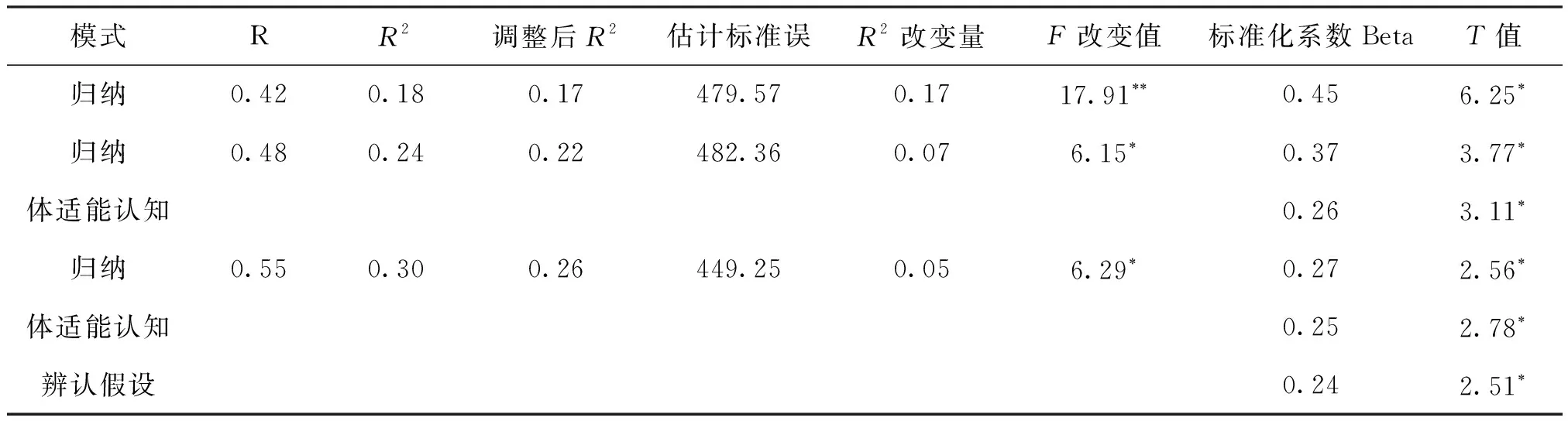

表3數據顯示:

表3 實驗組三大指標體系作為體育活動量的預測變量所建立的回歸方程

在第一階段(回歸方程1)即被選入的最佳投入變量是“歸納”,獨立可以解釋“身體活動量”的42%變異量,以調整后R2來表示,有17%的解釋力,F改變量為17.91。

在第二階段(回歸方程2)被選入自變量為“歸納”“健康體適能認知”,這些變量可以解釋“身體活動量”的48%的變異量,以調整后R2來表示,有22%的解釋力,F改變量為6.15。

在第三階段(回歸方程3)被選入自變量為“歸納”“健康體適能認知”及“辨認假設”,這些變量可以解釋“身體活動量”的55%的變異量,以調整后R2來表示,有26%的解釋力,F改變量為6.29。

由此可見,問題導向學習融入大學體育教學方案時,在提升學生“身體活動量”中,歸納、辨認假設以及健康體適能認知是影響學生體育課程中的身體活動量的主要原因之一。

3 分析與討論

本研究對大學體育教學進行特定實驗設計和創新研究,將問題導向學習與健康體適能認知整合到教學方案的大學體育課程改革中,先分析問題導向學習(PBL模式)融入健康體適能的可行性,并將它設定在提升大學生身體活動量的反應上;接著設定健康體適能認知與培養批判思考能力(辨認假設、歸納、演繹、解釋與評監)的認知指標,將健康體適能理念融入身體活動中,并基于當前大學生體質健康面臨的實際問題,設置了12周共計12個單元的“問題導向學習”教學方案。該實驗方案基于兩所高校共2組4個班教學實踐的設計和實施,將大學公共體育課的教學研究從過去的被動式個案分析推向整體的實驗探索。通過這種PBL教學模式的干預,檢驗是否對個體身體活動量的提升產生效果,應該說在研究方法及實用性上均有較新的突破,具有較好的學術參考價值。

研究結果顯示:在身體活動量、健康體適能認知與批判思考能力的辨認假設、歸納、演繹、解釋與評監等指標測試上,實驗組(PBL模式)的調整后平均數皆顯著高于對照組,這印證并支持了課題研究的預期目標。本研究基于健康體適能理念融入問題導向學習并非在學習前提供學生大量的健康體適能理論性知識,而是在健康體適能活動單元中,融入相關健康議題情境,并提供體質健康相關信息和數據,以協助學生在活動中的情境體驗與探索,例如:在教學過程中提出如何依托健康體適能知識分析與評價不同身體狀況下設計相對應的運動處方;在問題導向式學習過程中如何設計出不同健康體適能議題,主導激發學生討論互動,積極思考并設計出解決方案,從而達到學習目的,此觀點與建構主義的原則是相符合的[7]。

本研究以大學生的健康體適能認知,批判思考與身體活動量,來評估問題導向學習對大學體育教學效果進行干預,對其變量之間的相關性進行論證分析。統計分析表明:在實驗組學生身體活動量與健康體適能認知、辨認假設、歸納、演繹、解釋與評監有顯著正相關,數據統計表明實驗組學生在批判思考能力中的歸納、辨認假設及健康體適能認知的提升是影響身體活動量的主要原因之一。究其原因,應該是問題導向學習在建構學生的健康體適能認知方面起到積極的促進作用,激發了學生主動思考能力,進而達到較好的學習效果。總而言之,實施PBL模式的教學過程中,教師通過問題導向式進行干預,增強了學生學習的興趣,加深并鞏固了其知識體系的構建。

4 結論與建議

(1)基于健康體適理念的問題導向學習(PBL)模式融入大學體育教學,對實驗組學生的身體活動量、體適能認知、辨認假設、歸納能力、演繹能力、解釋能力等方面地提升均顯著高于傳統教學策略。

(2)基于健康體適的問題導向學習(PBL)模式融入大學體育教學干預過程中,研究對象在身體活動量、健康體適能認知、辨認假設、歸納、演繹、解釋有顯著正相關,且實驗組學生的歸納、辯認假設與健康體適能認知水平對身體活動量的提升具有顯著的預測作用。

(3)研究對象在身體活動量、健康體適能認知及批判思考等能力,通過PBL策略干預后,有了不同程度地提升,這意味著在大學體育教學過程中,教學效果與教學策略密切相關。但PBL模式的干預對提升大學體育教學效果是否具有高度的代表性,這有待于進一步深入研究。