百年品質紅色文化紀念館的建造與施工技術研究

朱 勇(上海建工四建集團有限公司,上海 201109)

2021 年,中國共產黨將迎來建黨 100 周年。隆重慶祝中國共產黨成立 100 周年,是全黨全國各族人民的共同心愿,是黨和國家政治生活中的一件大事,需要在黨的誕生地舉辦重大紀念活動。上海作為黨的誕生地,目前還沒有與中國共產黨作為世界第一大黨地位相稱的、能夠承載重大紀念活動的紀念場館。因此,在中國共產黨建黨 100 周年臨近的時刻,在上海建設“中國共產黨第一次全國代表大會紀念館”,對于慶祝建黨 100 周年既具有重大意義、又是十分迫切的。

在此背景下參建各方發揚拼搏精神、攻堅克難、極力進取,共同打造百年品質紅色文化紀念館。

1 工程概況

項目地處上海市黃浦區新天地歷史文化風貌區內,北枕湖濱路、西靠黃陂南路,東面和南面被太平橋公園包覆。紀念館主體地上一層、地下一層,總建筑面積 9 690 m2。其中地下主要功能為展廳、庫房和設備機房,建筑面積約 6 780 m2;地上分主樓和輔樓兩棟單體,主要為入口門廳、過廳、多功能廳、貴賓接待以及部分設備用房,建筑面積約 2 910 m2,最大高度 12.5 m。

2 立面設計

2.1 設計理念

本項目的設計理念從“源起石庫門,走進新時代”出發,將“石庫門中的偉大開端、石庫門中的開天辟地、石庫門中的精神家園”作為設計的總體原則,項目建成后將成為講述建黨故事、彰顯建黨初心、弘揚建黨精神的紅色殿堂。

立面設計從石庫門出發,堅持“呼應一大會址、融入城市風貌”的設計原則。建筑整體為磚砌立面,局部以紅磚拼花及斗拱裝飾,建筑每側均有石庫門意向的拱券作為立面裝飾,與一大會址、新天地整體風貌一致,建筑的六個轉角處設置銅制壁畫,壁畫主題結合展陳內容制定。紀念館主入口大門采用五開間設計,灰磚墻做底,紅磚和石庫構成紅色之門,對稱布局,大氣莊重,整個大門當中高兩邊低,其中中間為出入口,兩側為輔門裝飾。既有原“一大會址”的元素提升,又有細部匠心打造,引人寓意聯想。大門兩側輔門高度同廣場對面輔樓石庫紅門一致,和諧呼應。建筑屋面為瓦材質鋪面,主樓屋脊兩側為可開啟采光天窗,利用現代建筑做法與傳統石庫門風貌呼應。

石庫門風格建筑是具有海派特色的建筑群體,帶有濃厚的中西合璧的色彩,既有江南傳統民居的空間組織,也有源自西方的山花、拱劵。新建紀念館也繼承了石庫門的經典元素,并在門頭及山花的設計上采用了原點開端、旭日東升的理念,展現中國共產黨的萬丈光芒;在拱劵設計上效仿周邊建筑及一大會址,呼應歷史、傳承文脈。

在立面主材選擇上,經過調研發現一大會址外墻面采用磚片作為裝飾,周邊石庫門建筑外墻面則采用 85 規格的老磚砌筑,經過效果對比及專題討論確定了新建紀念館采用95 規格清水磚作為外墻飾面,在融入石庫門建筑群的同時體現紀念館的厚重感。

在屋面設計上延續建筑肌理、還原百年風貌同時又注入當下節能、環保的綠色理念,在小青瓦風格屋面的基礎上嵌入玻璃天窗,增加館內自然采光。

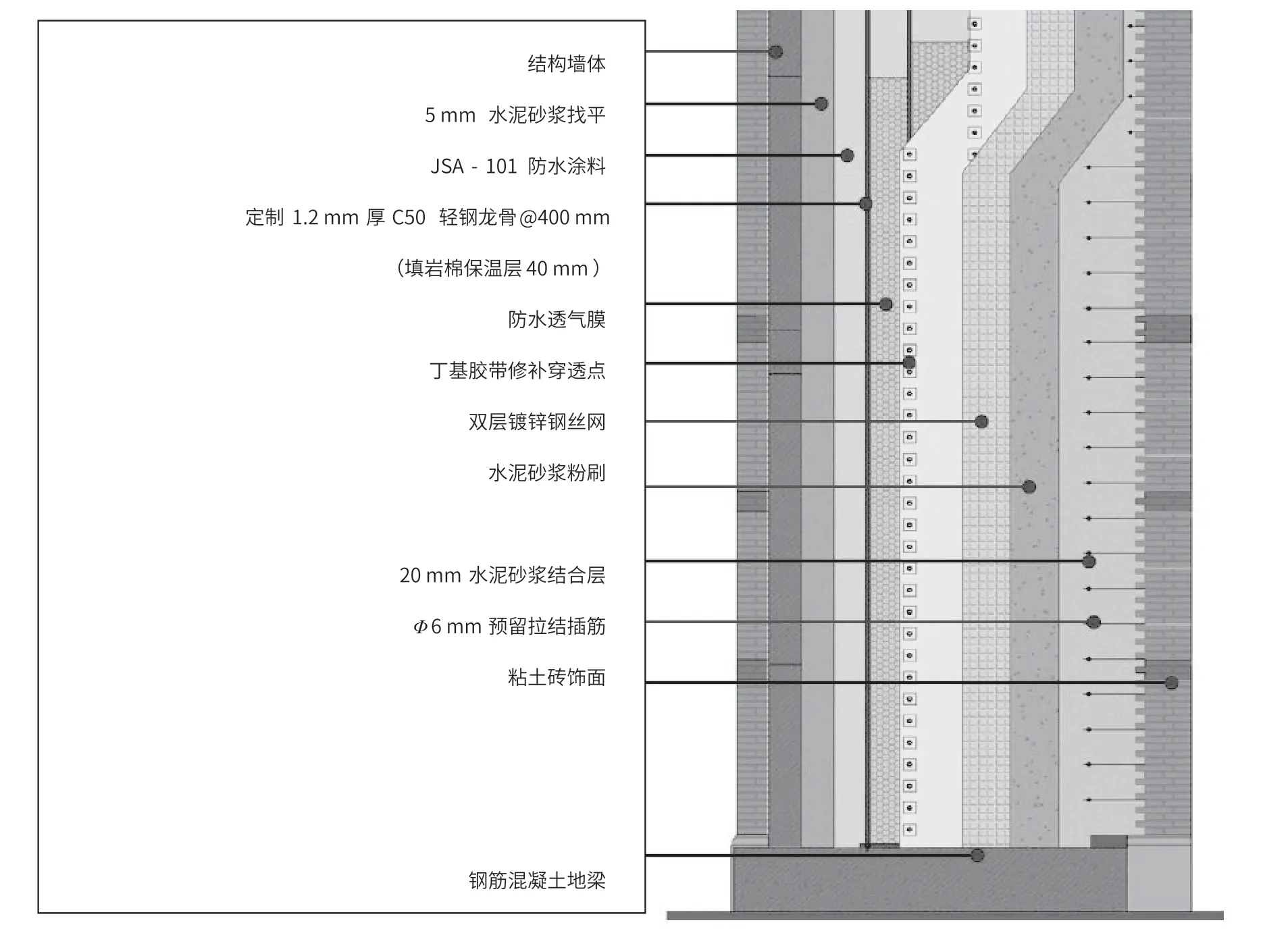

2.2 立面一體化構造深化

在還原石庫門風貌建筑的同時紀念館還需滿足現代建筑的防水、保溫等功能需求。在經過對清水磚墻設計圖紙深化后建立 BIM(Building Information Modeling,BIM),并制作實體樣板模擬外觀效果和功能效果,最終確定了清水磚墻防水保溫一體化構造。通過在結構墻體(砌塊墻)內設置的拉結筋與清水墻灰縫內通長筋焊接將清水墻穩固在結構墻外側,并在其中設置 JS 防水涂料+防水透氣膜+砂漿嵌填密實的形式作為外墻防水,在防水涂料至防水透氣膜之間設置鋼架龍骨并嵌填巖棉板,滿足了外墻熱工性能小于 0.8 w/m2k的要求,將外立面整體保溫與防水構造結合,形成了完善的防水保溫節能體系。外立面構造示意如圖 1 所示。

圖1 外立面構造示意圖

由于清水磚墻高度在 6.5~12.5 m 之間且磚墻間無圈梁、過梁等構造措施,僅靠結構墻內拉結筋無法承載墻體重量。故在主體結構上部框架施工時同時設置層間混凝土挑耳,每 3 m 設置一道挑耳輔助分擔清水磚自重。對于墻頂山花及墻間拱劵等特殊造型處,則將鋼架龍骨固定在結構層上,再進行后續清水磚施工,從而增強外立面墻體的穩定性。

3 施工創新

3.1 緊鄰國家級重點文物建筑的深基坑施工保護技術

本工程位于中共一大會址的東側,基坑邊線距離一大會址最近僅 13 m。同時,基坑西側還有原上海灘餐廳,基礎形式為條形基礎,框架 2 層結構,其最近處距離基坑不足 1 m。在施工過程中特別是基坑施工工程中,如何保證附近國家級歷史性建筑的安全,成為本項目過程中一個非常重要的研究課題。

項目部在施工前期對場內不良地質及障礙物進行清除,槽壁加固階段制定最合理的施工流程并將距離保護建筑較近的三軸攪拌樁改為 MJS 工法樁以減少土體擾動,基坑開挖階段優化土方開挖流程以控制基坑變形,在基坑施工過程中采用自動化檢測系統實時監測重點建筑變化,從先進的工法、自動化設備、細化管理模式、優化施工流程等手段出發,保護國家級歷史性建筑在施工期間的絕對安全。

3.1.1 方案優化

為了減少三軸攪拌樁加固施工對保留建筑地基的影響,將基坑西側部分三軸水泥土攪拌樁改用 MJS 高壓旋噴樁,有效降低了土體擾動并且保護了土地資源和周邊建筑。

3.1.2 信息化、智能化技術

工程前期通過無人機航拍、實地放樣等手段,收集基坑周邊表面環境信息,通過聯合管線權屬單位召開會議收集基坑周邊地表下管線信息。綜合各項數據進行 3D 建模,繪制三倍基坑開挖深度范圍內環境圖。

為了掌握施工過程中對一大會址產生的影響,采用了自動化監測系統,將采集終端(如靜力水準儀自動化監測、測量機器人自動化監測系統、裂縫自動化監測系統、應力自動化監測系統及振動監測技術等)的數據實時反饋至云端進行匯總,同時在監測平臺上進行數據展示,通過對數據的異常識別進行報警或預警。

3.2 百年品質的地下室防滲漏隔水技術

工程建于原太平橋公園內,改造后的太平湖位于地下室上方,而紀念館主要展廳、文物庫房均位于地下室內,對房間環境有著恒溫恒濕的嚴格要求。保障百年品質的關鍵在于紀念館整體的防滲漏隔水技術。項目部從設計角度、施工角度、整體改造角度同步出發,從防水材料、防水施工工藝、防水施工質量保證措施、結構自防水質量、太平湖改造的契機等多方位對地下室防水質量進行控制。

項目開展前期經過設計方、施工方匯總討論及專家咨詢、論證后,確定了“抗+防+排”結合的防滲漏理念,其中“抗”是指充分發揮結構混凝土的自防水性能,“防”是指結構迎水面設置多重防水構造,“排”是指結構背水面設置疏水系統。

3.2.1 結構自防水

(1)混凝土配合比研究。為了提升混凝土自防水能力,本工程選用不同配合比進行多次對比實驗,觀察養護 7 d 及28 d 的混凝土狀態,確定地下室底板、外墻和頂板的混凝土配合比及外加劑選用。

首先為了確定 C 35 P 8 級配的底板用料配比,選用了 7中級配組合的混凝土進行試驗比對。

本次試驗確定了各級配最優配合比,各類材料均選用優質品牌(海螺的水泥,南陵華倫的砂,新開元的碎石等),設置專用筒倉進行原材料倉儲,設置專用攪拌機進行拌料。保證地下室混凝土達到理想的自防水效果。

(2)防水節點優化。為了減小結構后澆帶及施工縫等部位滲漏發生風險,本工程將底板劃分為 3 個分倉,采取跳倉法施工工藝,并在分倉縫處設置止水鋼板及快易收口網。相較于傳統留設后澆帶的形式,跳倉法施工減少了結構內施工縫條數,降低了大體積混凝土熱脹冷縮引起的滲漏風險。

從施工工藝上針對格構柱穿越底板區域滲漏風險,采用了格構柱上涂刷水泥基滲透結晶、設置兩道止水鋼板的措施;針對底板與外墻連接處施工縫、外墻水平施工縫等防水薄弱部位,采用了設置企口及止水鋼板的措施等。通過改進施工工藝、細化薄弱部位防水節點措施進一步增強了混凝土自防水能力。

3.2.2 結構防水構造

通過在結構迎水面或背水面設置質量優異的防水材料并細化防水構造以增加本工程地下室的防水能力,其中地下室底板迎水面設置兩道防水卷材,背水面設置排水板;地下室外墻迎水面設置一道防水卷材、一道防水涂料,背水面設置一道防水涂料及排水板;地下室頂板迎水面設置兩道防水卷材、一道防水涂料及排水板。

3.2.3 結構疏水構造

除排水板外,本工程還在底板頂找坡層內設置了縱橫交錯的暗溝,一方面阻止滲漏的水流在找坡層上蔓延,一方面將找坡層劃分為多個區域,縮短了找坡距離,加大了找坡高度,有利于將底板中可能存在的水匯入排水暗溝。

3.3 數字化精益建造技術

為了更好地建造中共一大紀念館,本工程采用了數字化技術構筑項目模型,更直觀地發現設計問題,更便捷地優化設計、深化圖紙,為紀念館的精確建造提供幫助。基于這些結構、建筑、機電、裝飾等各專業模型,還構建了 BIM 信息管理平臺將 BIM 模型與施工進度、資料管理、商務核算等多方面進行整合,避免了各部門之間信息交流不及時的狀況,增加了項目資料的留存率,為項目管理人員的工作帶來了極大的便利性。本工程還引入了人臉識別裝置、MR智能頭盔、智能安全帽、AI 視頻攝像頭、揚塵環境監測儀、智能車磅等新興技術用于建設智慧工地。在人力有限的情況下,通過配置先進設備著重針對現場的安全問題、質量問題、人員管理問題進行識別和管理,極大提高了項目管理人員感知項目環境的能力,有效提升了工地數字化精益建造的程度。

3.3.1 模型深化本項目建立了各專業的基礎模型,并分別進行碰撞檢測,解決多專業的協調、深化問題。利用 BIM 技術在三維空間內將結構、機電、裝飾等模型進行整合,對碰撞部位進行檢測,形成碰撞檢測報告并及時反饋給設計單位進行修改,保證紀念館的精確建造。在此基礎上還通過二結構深化探索了快速建模的技術,通過制定構造柱、圈梁、導墻的設置原則來實現模型的一鍵生成,極大提高了建模效率。

3.3.2 協同平臺

本項目采用公司自主研發的基于 BIM 的協同平臺,將場布模型、結構模型與施工實時進度、質量安全資料管理等集成應用。利用平臺直觀查看項目施工進度、及時掌握現場安全及質量問題,減少溝通的時間偏差,并對問題進行追蹤跟進,加強了質量、安全管理。為項目部更好地建設紅色文化紀念館提供了堅實的基礎。

3.3.3 智慧工地

在 BIM 信息管理基礎上還可以將更多的人工智能、傳感技術、虛擬現實等高科技技術植入到建筑、機械、人員穿戴設施、場地進出關口等各類物體中,實現工程管理人員與工程施工現場的整合,以更高效、更靈活、更智慧的方式改進工程。本項目采用了人臉識別智慧門禁、空調能耗智能監控、AI 視頻識別危險源、智能地磅、塔吊鋼絲繩監控、空調能耗監控等多項措施,對項目人員、資源消耗、材料進出場等進行系統追溯,也對現場安全問題展開智慧監控,節約勞動力同時實現對工程的全過程全方位管控。

4 結 語

中共一大是中國共產黨夢想起航的地方,具有重大的歷史意義。在上海這個中國紅色文化的總源頭,建設中國共產黨第一次全國代表大會紀念館,既有助于向世界展示我們黨艱苦卓絕的奮斗歷程和不忘初心、堅定信念、繼續前進的信心和國際形象,有利于擴大我們黨的國際影響力;又有利于進一步提升上海城市文化品牌,促進上海國際文化大都市的建設。