液氮凍融對煤體孔隙演變和吸附行為的影響研究

李曉偉,李 磊,趙 東,蔡婷婷,常海明

(太原理工大學 安全與應急管理工程學院,山西 太原 030024)

長期以來,受限于我國地質條件復雜,儲層滲透性低,在開展地下活動之前必須進行預抽瓦斯,而煤礦瓦斯被認為是影響煤礦安全生產和礦井人員安全的危害之一[1],瓦斯爆炸和煤與瓦斯突出事故時有發生,同時瓦斯作為一種溫室氣體,若直接排放到空氣中會對環境造成影響[2]。此外礦井瓦斯作為一種產自煤層的高效清潔的非常規天然氣能源[3],實現對其高效抽采在能源利用、環境保護和煤礦安全生產方面有著重要的意義[4]。因此選擇一種煤層改性增透進而提高采收率的措施勢在必行,而改性后煤體的孔隙演變規律和等溫吸附行為對于理解瓦斯預抽的本質十分關鍵。近年來研究人員嘗試使用液氮侵入煤體、砂巖來凍融損傷巖體,對其結構進行改造以求達到增透的目的[5-6],液氮作為一種低溫流體,與煤體接觸時容易進入其孔裂隙中,對孔裂隙結構造成冷沖擊,在內部產生巨大的溫度梯度以及液氮氣化所產生的膨脹壓力共同致使煤體結構損傷,進而提高煤層滲透率,利于煤層氣的采收。這種無水化增透措施與常規水力化措施相比具有對環境污染小,節約水資源等優點[7]。目前關于液氮致裂改性增透的研究多集中于煤體滲透性變化、裂隙演變規律、力學特性等方面[8-10]。多數學者研究凍融后煤樣的孔裂隙演變規律和損傷效果多為介觀測試手段,如CT、NMR、SEM和超聲波探傷等,這些手段均很難對微納級的孔隙演變進行定量描述,而低溫氮氣吸附法和二氧化碳吸附法可以對小于100nm的中孔和小于2nm的微孔進行定量表征,以此來探究煤樣經液氮凍融后孔隙演變規律,此外關于不同液氮凍融次數下煤樣等溫吸附行為的研究鮮有報道。基于此,針對以往研究的不足,以無煙煤為例,利用低溫氮氣吸附法和二氧化碳吸附法研究低溫改性后煤的孔隙演變規律以及不同凍融次數下的等溫吸附行為,以期對低溫流體增產煤層氣工藝提供理論指導和技術支撐。

1 實驗部分

1.1 樣品準備

實驗所用煤樣來自山西陽泉的高階無煙煤,整塊煤從一線產煤區域運輸上來后,立即蠟封,然后帶回試驗室制取實驗所需的樣品。等溫吸附實驗所需樣品為直徑20mm高30mm的圓柱煤樣,利用巖心取樣機從塊煤上鉆取表面無明顯裂隙煤樣,然后使用砂紙對煤樣打磨。選取新鮮塊煤進行研磨破碎并使用分選篩進行篩分得到0.125mm~0.25mm的樣品,用于后續的孔隙結構測定實驗。

1.2 實驗系統及流程

實驗由2部分組成,即液氮凍融前后煤樣的孔隙結構測定實驗、不同液氮凍融次數下煤樣的等溫吸附實驗。測試設備包括:液氮罐、高精度甲烷吸附儀、保溫桶和真空袋等。

1.2.1 等溫吸附實驗

采用太原理工大學自主研發的吸附儀進行等溫吸附實驗,實驗方法為容量法。等溫吸附設備原理圖如圖1。該設備主要由高壓供氣系統(0~15MPa)、快速真空脫氣系統(-0.102 ~0MPa)、溫度控制系統(-25~95℃±0.1℃)、吸附系統、數據采集系統和控制系統組成。吸附系統罐體設計最高可承受25 MPa壓力;壓力表精度可達0.001MPa,可以滿足高壓等溫吸附實驗標準,實驗所用氣體為CH4,純度為99.99 %。

圖1 等溫吸附設備原理圖Fig.1 Schematic diagram of isothermal adsorption equipment

吸附前對未處理煤樣進行8h的干燥處理,干燥溫度為90℃;將煤樣放入吸附儀對煤樣進行抽真空處理,排除煤中殘余瓦斯和設備中空氣;向吸附儀注入瓦斯,通過調壓閥調節好吸附壓力后開始吸附實驗,每個壓力點吸附時間為24h,吸附平衡后記錄每個壓力點的最終吸附量數據。直至最后1個壓力點吸附完成,然后取出煤樣,對煤樣進行抽真空和烘干處理然后進行循環凍融處理,每2次循環后取出煤樣待其溫度恢復至室溫時再重復以上步驟,研究凍融循環次數對煤等溫吸附的影響。

1.2.2 低溫氮氣和二氧化碳吸附實驗

孔隙結構測定實驗所選儀器為美國Micromeritics公司生產的ASAP2020全自動物理吸附分析儀,實驗所遵循具體程序見標準BS ISO15901-1(2016)[11]。采用氮氣吸附法對原始煤樣和凍融煤樣孔隙結構進行分析;由于低溫氮氣吸附法沒有足夠的能量去驅使氮氣分子進入微孔,因此不能對微孔孔隙結構的演化進行表征,而二氧化碳吸附法的主要機制為微孔填充,能夠提供更多的微孔信息,二氧化碳吸附法主要用來測試0.3 ~1.5nm的微孔孔隙結構。

選取1塊新鮮煤樣進行研磨破碎并使用分選篩進行篩分得到0.125 ~0.25mm的樣品。將樣品分為2份,1份不做任何處理,另一份進行液氮凍融循環處理。凍融循環具體過程為在室溫條件下,將干燥過的煤樣放入保溫桶后,倒入液氮至液氮完全浸沒煤樣,保持浸沒狀態30min,期間觀察液氮液面變化注意補充液氮使煤樣始終都被液氮浸沒,煤樣恢復室溫后再重復上述操作進行循環浸泡,循環次數為4次,浸泡完成后馬上將煤樣放入真空袋,防止空氣中水分冷凝進入煤體,然后對煤樣進行孔隙結構測定實驗。

2 實驗結果

2.1 低溫氮氣吸附實驗結果

2.1.1 凍融處理前后煤樣的孔容和比表面積

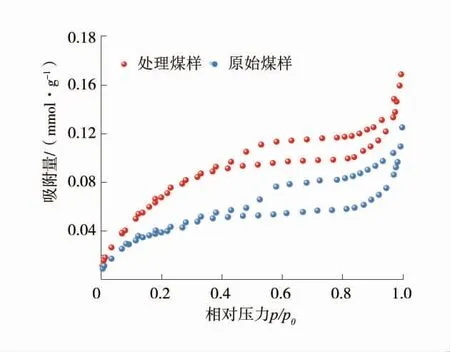

凍融處理前后煤樣低溫氮氣吸附等溫線如圖2。

圖2 凍融處理前后煤樣低溫氮氣吸附等溫線Fig.2 Nitrogen adsorption isotherm of coal samples before and after freeze-thawing treatment

由圖2可以看出,煤樣經液氮凍融處理后吸附量大于未經處理的煤樣,根據BDDT對吸附等溫線的分類標準[12],原始煤樣和凍融處理后煤樣的等溫線形狀為反“S”形,屬于第2類等溫線,在相對壓力較低時(p/p0≈0.48 ,p為絕對壓力,kPa;p0為飽和蒸汽壓,kPa)會出現拐點,等溫線的第1個陡峭部暗示單分子層的飽和吸附量,拐點處相當于單分子層吸附的完成。隨著相對壓力的增加,開始形成第2層,毛細凝聚在中孔中占據主導地位,貢獻著吸附量的增加,在接近飽和蒸氣壓時(p/p0≈1),吸附層數無限大,吸附量迅速增加。

眾所周知,孔隙有效表面積和孔容決定著吸附量的大小,煤樣經液氮處理后吸附量的增加可歸因于孔隙有效表面積的增加和孔隙體積的膨脹。利用低壓段(p/p0=0.05 ~0.35)吸附數據和BET方程可計算煤樣經凍融處理前后的比表面積,凍融處理前后孔隙結構參數和等溫滯后參數見表1。

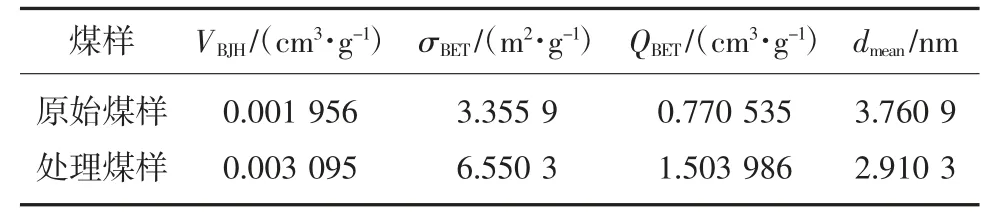

表1 凍融處理前后孔隙結構參數和等溫滯后參數Table1 Pore structure parameters and isothermal hysteresis parameters before and after freeze-thawing treatment

由表1可以看出,經液氮處理后煤樣的孔隙比表面積、孔容、BET單分子層吸附量增加,平均孔徑減小,比表面積從原來的3.3559m2/g增加到處理后的6.5503m2/g,增加了95.19 %,孔容增加了58.23 %,這可能是煤樣經液氮處理后中孔坍塌成許多微小孔,導致可用于吸附的孔隙有效比表面積增大,吸附量增多。

2.1.2 凍融處理前后煤樣的滯后性

煤中氣體的吸附解吸并不是完全的可逆過程,解吸滯后于吸附,也就是說吸附等溫線和解吸等溫線存在1個滯后環,實際煤層氣生產中應盡量減小解吸滯后的程度從而提高CBM采收率。原始煤樣經不同措施改性處理后解吸滯后程度不同,為此以1個定量評價指標來量化煤樣經液氮處理前后的解吸滯后程度,在圖2中可以看出液氮處理前后均有滯后環的存在,說明在低溫氮氣吸附實驗中發生了不可逆的吸附現象,隨著相對壓力的增加,在p/p0≈0.48 時吸附解吸等溫線出現分割點,在此在之后單層吸附演變為多層吸附,這種現象與毛細凝聚有關。孔隙網絡的連通性通常受到孔喉尺寸影響,解吸分支的形狀與墨水瓶孔隙有關,定量計算解吸的滯后程度對于評價孔隙連通性十分重要[13]。

利用低溫氮氣等溫線在整個壓力范圍內的面積去量化滯后程度,滯后指數HI可表示為[14]:

式中:Aad為吸附等溫線在相對壓力范圍內與x軸所圍成的面積;Ade為解吸等溫線在相對壓力范圍內與x軸所圍成的面積。

為準確地求出液氮凍融前后煤樣低溫氮氣吸附解吸等溫曲線和x軸所圍成的面積,需將吸附解吸等溫線精確擬合,最終發現6次多項式能夠良好的擬合低溫氮氣吸附解吸等溫數據,6次多項式的表達式如下:

通過擬合氮氣吸附解吸數據可獲得參數b0、b1、b2、b3、b4、b5、b6的值,曲線以下的面積可以由積分求得(以吸附為例):

氮氣吸附解吸數據擬合及等溫線所圍面積如圖3。

圖3 氮氣吸附解吸數據擬合及等溫線所圍面積Fig.3 Nitrogen adsorption/desorption data fitting and area enclosed by isotherm

未處理煤樣的滯后指數為18.54 %,液氮處理后煤樣的滯后指數為14.85 %,意味著煤樣經液氮凍融處理后解吸滯后程度降低,吸附解吸可逆性增強,孔隙系統的連通性得以改善,多孔介質中氣體傳輸阻力減小,使得孔隙中的流體更加容易地流出煤體,益于煤層氣的采收。液氮凍融處理煤樣后孔隙結構的改變將會導致HI的變化,最終影響吸附和解吸過程的差異,原來連通性差的孔隙在經過液氮冷處理后孔隙結構發生變化,包括孔徑、孔的形狀和孔的數量,最終的效果是連通性得以改善,通透性增強,有利于煤中氣體的運移。在實際煤層氣抽采過程中,具有小HI的煤層被優先抽采,對于大HI的煤層應預先進行儲層原位改性增透,以便更加高效地抽采煤層氣。

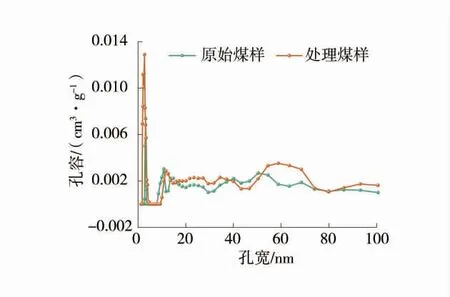

2.1.3 凍融處理前后孔徑分布

孔徑分布是重要的孔隙結構參數,它對于煤中氣體的賦存和運移有著十分重要的作用,采用氮氣吸附法對原始煤樣和凍融煤樣進行孔隙結構表征,氮氣吸附法在77K下較寬的壓力范圍內可有效地估計低至2nm的孔隙[15],利用DFT模型確定原始煤樣和凍融處理煤樣的孔徑分布,凍融處理前后煤樣的孔徑分布如圖4。

圖4 凍融處理前后煤樣的孔徑分布Fig.4 Pore size distribution of coal samples before and after freeze-thawing

從圖4中看出,與未處理煤樣相比經液氮凍融處理過的煤樣總孔隙度增加,這些孔隙度的增加集中在中孔(2~100nm),具體增加的孔徑區間范圍在1.85 ~4.66nm、17~37nm、50~73nm、>86nm。說明了煤樣經液氮處理后中孔的孔隙度和數量增加,此外還觀察到在1.85 ~4.66nm之間曲線峰向左移動,說明煤樣經液氮冷處理后一些中孔演變為一些孔徑更小甚至小于2nm的孔,也就是說一些處于微孔和中孔之間的過渡孔在凍融處理后演變為微孔,說明了凍融處理后煤樣的微孔孔隙結構也發生了演化,微孔孔隙度增加,導致最終吸附量相應增加。

2.2 二氧化碳吸附法實驗結果

凍融前后煤樣吸附等溫曲線和孔徑分布如圖5。

圖5 凍融前后煤樣吸附等溫曲線和孔徑分布Fig.5 Adsorption isotherm and pore size distribution of coal samples before and after freeze-thawing

由圖5(a)可以看出,煤樣經液氮處理后微孔吸附量增加,由于二氧化碳的吸附機制主要為微孔填充,而微孔孔容的大小可以決定吸附量的多少,由單點吸附法求出的原始煤樣和凍融煤樣的微孔孔容分別為0.046167 、0.052620cm3/g,說明了凍融處理煤樣后微孔孔容增加,進而導致微孔吸附量增加,煤的大部分孔隙率由微孔(直徑小于2nm)和超微孔(直徑小于0.8nm)決定,它們對煤中氣體的賦存著重要的作用[16]。因此可以將煤樣經液氮處理后吸附量的增加歸因于微孔孔容的增加。

由圖5(b)可知,為液氮凍融前后微孔孔徑分布曲線,0.42 ~1.1nm之間的孔隙由二氧化碳吸附法所表征,從圖中可以看出,原始煤樣和液氮處理煤樣孔徑分布曲線有2個峰,他們分別位于0.55 ~0.6nm和0.97 ~1.05nm之間,位于這2個區間范圍內的微孔數量最多,液氮處理后位于0.55 ~0.6nm之間的孔隙曲線峰左移,說明了微孔孔徑減小,液氮凍融可以使得一些微孔坍塌為比原來較小的微孔,數量上較原來略有增加。此外在0.97 ~1.05nm之間,曲線峰同樣左移但是峰值降低,說明了原來的微孔演變為略小的微孔和其它更小的微孔。處于0.6 ~0.97nm之間的微孔在凍融處理后均有不同程度的增加,表明了煤樣經液氮凍融處理后微孔數量增多,并且一些微孔演變為比自身更小的微孔。

2.3 不同液氮處理次數下的甲烷等溫吸附

為探究不同液氮處理次數下甲烷的等溫吸附特性,擬用Langmuir模型擬合甲烷等溫吸附數據,來分析液氮處理次數對Langmuir參數的影響,從而揭示低溫液氮改性煤體增產煤層氣的內在機理。Langmuir方程的基本關系如下:

式中:V為吸附平衡壓力為p時所對應的吸附量,mL/g;p為吸附平衡壓力,MPa;VL是朗格繆爾體積,mL/g;pL為朗格繆爾壓力,MPa。

不同液氮處理次數下的Langmuir等溫吸附曲線如圖6。利用Langmuir方程擬合了等溫吸附量隨壓力的變化,擬合式與實驗數據吻合性較強,相關系數均在0.99 以上。

圖6 不同液氮處理次數下的Langmuir等溫吸附曲線Fig.6 Langmuir isotherm adsorption under different liquid nitrogen treatment times

由圖6可以看出,在不同壓力下,從0次到2次液氮處理吸附量稍微增加,2次到4次處理后的吸附量增幅不如0次到2次的吸附量增幅,4次和6次液氮處理后吸附量幾乎一致,說明了隨著液氮處理次數的增加,液氮處理對甲烷最終吸附量的影響不斷減弱,達到4次處理后,液氮處理對煤體最終吸附量的影響幾乎達到飽和,總體上來看煤樣經液氮凍融處理后對氣體的最終吸附量增加。擬合得到參數值VL和pL,對于VL的物理意義可將其解釋為孔隙表面的總吸附位點,它取決于有效的孔隙表面積和孔隙結構的非均質性[17]。對于pL來說,它反映了吸附體系整體的能量水平。不同處理次數下的Langmuir參數見表2。

表2 不同處理次數下的朗格繆爾參數Table2 Langmuir parameters under different treatment times

表2中的回歸數據表明了煤樣經液氮凍融處理后其最終吸附量和吸附勢能發生了改變。和未處理煤樣相比,2次、4次、6次液氮凍融處理后煤樣的朗格繆爾體積VL分別增加了11.89 %、18.24 %、18.93 %,暗示了液氮處理后煤樣孔隙有效表面積的增加和孔隙系統變得更加非均質,孔隙表面有效吸附位點也隨之增加。液氮凍融處理過程中產生的凍脹力可能使得一些較大的孔隙坍塌成許多較小的孔隙,從而增加了比表面積,使吸附位點變多。此外這些力可以將孤立的封閉孔轉變為可及的開孔或半開孔來提高整個孔隙系統的吸附性。對孔隙的非均質性而言,凍融處理后,基質表面變得十分粗糙,使得孔隙的分形維數變大,從而可以吸附更多的氣體[18]。

同樣地煤樣經凍融處理后朗格繆爾壓力也隨之增加,其中與未處理煤樣相比,2次和6次凍融處理后pL增幅為4.99 %和4.75 %,而4次處理后pL的增幅為7.91 %,說明了液氮處理次數并非越多越好,雖然液氮凍融處理煤樣在整體上對pL的增加均有促進作用,但處理次數增多后pL增幅下降,同時也面臨著經濟效益的問題,本次實驗中液氮凍融處理煤樣4次時達到最優處理次數,pL增幅最大,最終吸附量也幾乎達到了飽和,因此在現場液氮致裂增產煤層氣生產中,合理選擇液氮凍融工藝參數對于煤層氣的采收是十分重要的。pL的物理意義為吸附量達到朗格繆爾體積一半時所對應的平衡壓力,其值的變化可以反映吸附勢能的高低,在溫度不變的情況下pL越大吸附劑所具有的吸附勢能越小,越有利于煤-甲烷動態平衡向解吸方向進行,在煤層氣工藝中優先選擇具有較大pL的煤層進行抽采,因為朗格繆爾參數pL越大在解吸過程中能夠更加容易地釋放甲烷越有利于煤層氣的開采[18]。

3 結 論

1)從低溫氮氣吸附結果來看,煤樣經液氮凍融處理后其孔隙的比表面積、孔容、BET單分子層吸附量增加,平均孔徑減小,煤樣經液氮處理后中孔坍塌成許多微小孔,導致可用于吸附的有效比表面積增大,吸附量增多;凍融后煤樣的滯后指數HI降低,解吸滯后程度降低,凍融處理改善了孔隙系統的連通性,降低了煤中氣體傳輸阻力,使得孔隙中的氣體更加容易地流出煤體,益于煤層氣的采收。孔徑分布表明凍融處理過的煤樣總孔隙度增加,這些孔隙度的增加集中在中孔(2~100nm),此外液氮冷處理后一些中孔演變為一些孔徑更小甚至小于2nm的孔。

2)二氧化碳吸附結果表明與原始煤樣相比凍融處理后煤樣的微孔吸附量和微孔孔容增加,微孔徑分布也發生了變化,液氮凍融處理后微孔數量增多,并且一些微孔演變為比自身更小的微孔。

3)Langmuir方程準確地描述了煤經不同次數液氮凍融處理后甲烷等溫吸附量隨壓力的變化。隨著液氮處理次數的增加,液氮處理對甲烷最終吸附量的影響不斷減弱,達到4次處理后,液氮處理對煤體最終吸附量的影響幾乎達到飽和。煤樣經不同次數的液氮處理后朗格繆爾參數VL和pL增加,液氮凍融處理煤樣4次時達到最優的處理次數,pL增幅最大,最終吸附量也幾乎達到了飽和,其中pL越大越有利于煤層氣的開采,此外合理選擇液氮凍融工藝參數對于煤層氣采收具有重要的意義。