厚煤層分層開采工作面回撤期間自然發火防治技術

劉貴文,王 帥,荊雪冬,王中舉

(1.內蒙古平莊煤業(集團)公司 救護大隊,內蒙古 赤峰 024076;2.中煤科工集團沈陽研究院有限公司,遼寧 撫順 113122;3.煤礦安全技術國家重點實驗室,遼寧 撫順 113122;4.內蒙古平莊能源股份有限公司 風水溝煤礦,內蒙古 赤峰 024076)

火災是威脅煤礦安全生產的主要災害之一,其中煤炭自然發火引起的礦井火災占總發火次數的90%~94%[1-2]。我國煤礦資源巨大,其中特厚、巨厚煤層儲量非常豐富,煤層賦存條件復雜,且礦井開采條件差,由于開采受頂板與開采工藝等條件的諸多不利因素影響,易造成工作面采空區會遺留下大量浮煤[3-4],在不同地質情況下,厚煤層工作面采空區內部的遺煤自燃點位置會受頂板的垮落高度影響,其具有較強的隱蔽性,特別在工作面回撤階段,由于工作面推進速度慢,采空區內部遺煤自燃風險增加[5-6]。

秦榮宏等[7]針對孟巴礦特厚遺煤,通過把O2和CO體積分數作為指標對下分層煤自燃危險區域進行劃分,確定防滅火重點區域;薛永利等[8]提出了分層開采時下分層回采與回撤期間易發火地點的煤層自燃防治技術;周光華等[9]應用膠體材料對下分層開采過程中的漏風通道進行了有效封堵,以防治工作面上分層的遺煤二次氧化,確保下分層不受煤自燃從而影響工作面正常回采;文虎等[10]針對北馬坊煤礦上分層遺煤氧化升溫后出現大量CO涌出嚴重影響下分層工作面正常回撤,采取支架后面注高分子膠體等方法,使CO體積分數降到安全體積分數且保持穩定;鄧軍等[11]針對孟巴礦特厚煤層二分層綜放工作面煤自燃特點,采用端頭膠體隔離、注氮氣惰化采空區等方法,有效地預防了煤自燃。目前,下分層開采回撤階段防滅火技術主要有以下5種:局部調壓技術、采空區堵漏技術、架后鉆孔注漿技術、上分層采空區注漿技術、采空區注氮技術[12-14],自燃厚煤層極易發生自然發火災害,時刻影響礦工生命安全和煤礦安全生產工作[15-16]。

為了保障礦井的安全生產,針對自燃厚煤層回撤期間自然發火防治技術進行研究,采取以發現明火的位置為中心呈扇形布置探火孔,快速定位采空區煤自燃隱患位置,持續的對采空區進行注漿、注氮與注液態CO2的綜合防滅火措施加快惰化采空區,效果明顯,抑制了遺煤自然升溫,保證了工作面的安全啟封和回撤。

1 工作面概況及發火因素

1.1 工作面概況

風水溝煤礦6煤層自燃傾向性為Ⅱ類自燃煤層,6-2B西五片綜采工作面平均走向長346m,傾斜寬241m。工作面采用綜合機械化采煤法,“U”型全負壓通風方式,完全垮落法處理頂板。工作面回采6#煤層二分層,平均采高3.8m,工作面西部煤層分叉,二分層平均煤厚3.75m;工作面東部煤層合層,合層煤層最大厚度20.94m;一分層回采后,煤層采終位置剩余煤厚10m。工作面頂板范圍內有多重采空區為6#煤層一分層采空區,工作面自下端頭向上55m為西六片一分層采空區,向上55~71m為西六片與西五片一分層煤柱,再向上170m為西五片一分層采空區。6-2B西五片綜采工作面相對位置示意圖如圖1。

圖1 6-2B西五片綜采工作面相對位置示意圖Fig.1 Relative position diagram of the fifth fully mechanized working face in6-2B west area

1.2 發火過程及原因

6-2B西五片綜采工作面于2020年11月5日開始劈幫掛網,11月12日正式開始回撤工作。回撤期間工作面風量調整至520m3/min,回風巷風流CO體積分數始終保持在10×10-6以下。11月23日,檢查發現工作面42#支架尾梁處有熱氣,測量尾梁處CO體積分數為60×10-6,此后通過打眼灌漿處理,出水溫度及熱氣明顯減小。11月27日,回風流CO體積分數升高至20×10-6,并有持續升高趨勢,隨后采取運輸巷施工木板閉,由負壓通風改為局部正壓通風方式,仍未有效控制CO升高趨勢,架間CO體積分數最高達3000×10-6。11月28日,經公司研究決定采取主動封閉措施,分別在6-2B西五片綜采工作面運輸巷及285巷道施工2道料石密閉,工作面封閉的同時,在回撤工作面內距離運輸巷40m和18m位置預留2根 準108mm措施管。

6-2B西五片工作面發生自然發火危險的因素及位置主要有以下幾個方面:

1)6-2B西五片回撤期間38#~50#支架頂板正好對應6-1B西六片軌道巷與6-1B西五片運輸道間的隔離煤柱,該煤柱寬約16m,經2個分層共3個工作面開采的重復擾動,煤柱節理裂隙十分發育,且經過多次氧化,其自燃傾向性更強、自然發火期更短,在6-2B西五片工作面長時間停采回撤期間極易出現自然發火情況。

2)在42#支架位置頂板發現高溫點進行打眼灌漿處理,灌漿期間出水有溫度,并且熱氣及CO體積分數明顯減小,說明隱患位置在頂板高位遺煤當中,同時CO體積分數由回風側144#支架向進風側的8#支架依次遞減,根據各地點檢出CO的位置以及體積分數可以看出,隱患發生的位置位于靠近運輸巷一側工作面頂板采空區內,煤體劇烈氧化產生的大量CO,在采空區漏風帶動下向回風側富集,造成從回風側支架前CO體積分數高,而進風側支架前CO體積分數低的現象。因此,綜合判斷此處隱患的發生地點為6-1B西六片終采線煤柱區域。

2 回撤期間自然發火綜合治理關鍵技術

2.1 自燃隱患區域鉆孔定位

由于圈定的疑似隱患區域范圍較大,為提高治災的準確性與有效性,設計采用鉆探的方式進一步確定自燃隱患區域位置。利用6-2B西五片運輸巷密閉外鉆場,向6-1B西六片采終線煤柱施工扇形探火孔6個,依次編號1#~6#,鉆孔孔徑 準75mm,鉆孔終孔位置水平間距10m,以打透6-1B西六片采空區為準。工作面隱患區域鉆孔探查示意圖如圖2。

圖2 工作面隱患區域鉆孔探查示意圖Fig.2 Schematic diagram of drilling layout in hidden danger area of working face

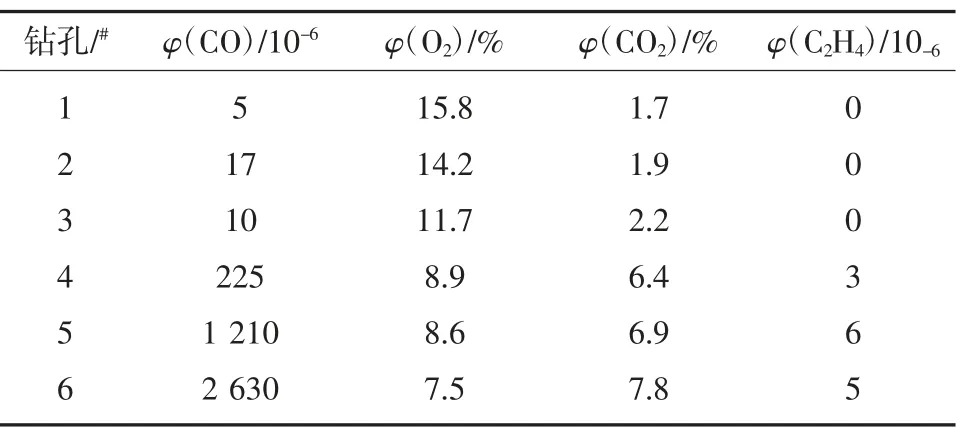

鉆孔打透后立即下套管,將該孔作為觀測孔,分別對孔內氣體組分進行人工取樣化驗。由于各鉆孔成孔時間不同,受大氣壓力變化影響,造成各鉆孔進出風狀態及氣體組分差異極大。為此,待6個鉆孔全部施工完成后,采取定人、定點、定時的“三定”原則,通過便攜式取樣泵進行人工取樣。取樣時將進氣口與鉆孔套管通過快速接頭連接緊密,取樣前開機5min將鉆孔內氣體排凈后,將出氣口插入球膽進行取樣。探火孔溫度及氣體觀測結果見表1。

表1 探火孔溫度及氣體觀測結果Table1 Temperature and gas observation results

結果表明,1#~3#探火孔內CO體積分數較低,與采空區日常檢測結果類似,排除該區域自燃可能;4#~6#探火孔內的CO體積分數顯著升高,且出現C2H4,6#孔內CO體積分數最高達2630×10-6。因此,將自燃隱患疑似范圍縮小至4#~6#鉆孔所覆蓋區域。

2.2 鉆孔灌注液態CO2

在準確探明自然發火隱患區域后,首先利用6個鉆孔進行黃泥漿灌注,但灌注2d后,孔內CO體積分數仍然維持在較高體積分數,且有熱氣冒出,說明高溫隱患點仍然存在。隨后,在4#~6#鉆孔間補打2個消火鉆孔分別命名為補1、補2,鉆孔孔徑準108 mm,鉆孔終孔位置位于6-1B煤層頂板。在對原有鉆孔繼續灌漿的同時,利用井下移動式液態CO2槽車對新施工的消火鉆孔進行液態CO2灌注。移動式液態CO2灌注工藝如圖3。

圖3 移動式液態CO2灌注工藝示意圖Fig.3 Schematic diagram of mobile liquid CO2 filling process

通過罐車將液態CO2灌裝至移動式液態CO2槽車中,然后將液態CO2直接運輸到二水平軌道下山,利用高壓管路與消火鉆孔進行連接,向上覆采空區直接灌注,實現火區的快速惰化與降溫。單臺移動式液態CO2槽車體積1m3,每天3班連續灌注,每班灌注2m3。

2.3 工作面堵漏與采空區惰化

為有效控制工作面密閉漏風,在工作面運輸巷與258巷道密閉外側,分別施工1道料石密閉。并向密閉墻夾層內灌注黃泥漿,進一步減少工作面漏風。同時,排查周邊采空區密閉,檢查密閉內外壓差,對密閉周圍裂縫進行噴漿加固。利用回撤工作面內距離運輸巷40、18m的2根 準108mm措施管,進行持續的注氮與注液態CO2的綜合防滅火措施,加快惰化采空區。

2.4 采空區治理效果

在采取多種防滅火技術措施后,通過密閉預留的觀測束管進行氣體取樣分析,工作面治災期間O2與CO2變化趨勢如圖4。

圖4 密閉區內O2與CO2變化趨勢Fig.4 Variation trend of O2and CO2in confined area

由圖4可以看出,采空區始終無CO,O2體積分數從12月1日的18.6 %下降至12月5日的8.7 %,CO2體積分數升高至6.6 %,此后O2體積分數基本保持不變,無法進一步下降。12月17日,通過現場排查發現,井下移動式制氮機出口O2體積分數過高,隨即停止密閉區注氮,僅采用密閉區灌注液態CO2與灌漿相結合的防滅火手段,隨后密閉區O2體積分數快速下降,封閉區內的O2體積分數在12月22日首次降到5.0 %左右,此后長期保持在2%以下。經過近2個月的持續觀察,工作面滿足啟封條件于2月18日開始啟封并回撤,回撤期間采空區內未出現自然發火等情況,3月19日完成全部回撤工作正式封閉。

3 結 語

1)厚煤層分層開采工作面,下分層開采后采空區遺煤經過多次氧化,其自然發火期進一步縮短。在下分層工作面停采回撤期間,極易出現自然發火事故。

2)在6-2B西五片回撤工作面自然發火隱患發生后,通過對采空區遺煤分布、漏風規律以及氣體狀態分析,初步劃定疑似高溫隱患區域。同時利用扇形探火孔,并采取“三定”取樣分析原則,對隱患區域進行了精準探測。

3)通過采取鉆孔注液態CO2,采空區堵漏與惰化等綜合防滅火技術措施,使得采空區高溫隱患消除的同時,保障了工作面后續的安全啟封與回撤。