第18號訓令

文 王林水

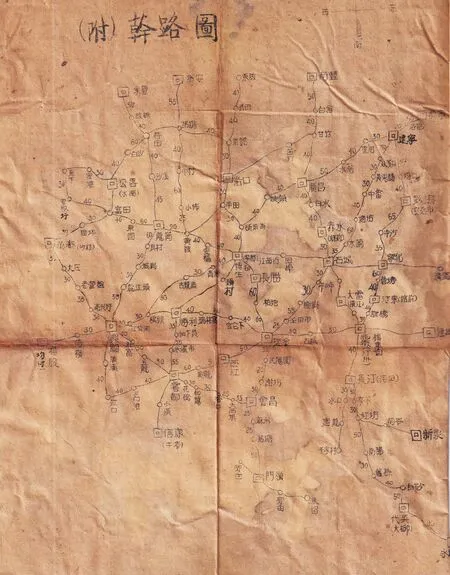

中央蘇區修建22條干線道路及縣區鄉支線道路的路線圖

為了便于紅軍軍事行動,改善蘇區的交通條件,中華蘇維埃臨時中央政府時期,便采取了一系列措施,修路建橋,有力地促進了公路交通運輸事業的發展。

1931年冬,成立不久的中華蘇維埃共和國內務人民委員部發出了修橋筑路的第一訓令,提出了八項原則。1932年6月7日,中央內務人民委員部又發出《關于加緊修筑道路橋梁,切實執行本部第一號訓令所規定的第二號命令》。《命令》指出:整頓交通要道,修筑橋梁,以便利紅軍行動與兵站運輸,是各級蘇維埃政府現時最迫切的工作。要求閩贛兩省及瑞金縣內務部,轉令各級蘇維埃政府,日派人到各地清查道路橋梁,把縣與縣間、區與區間的干道修好,使軍隊便于前進。

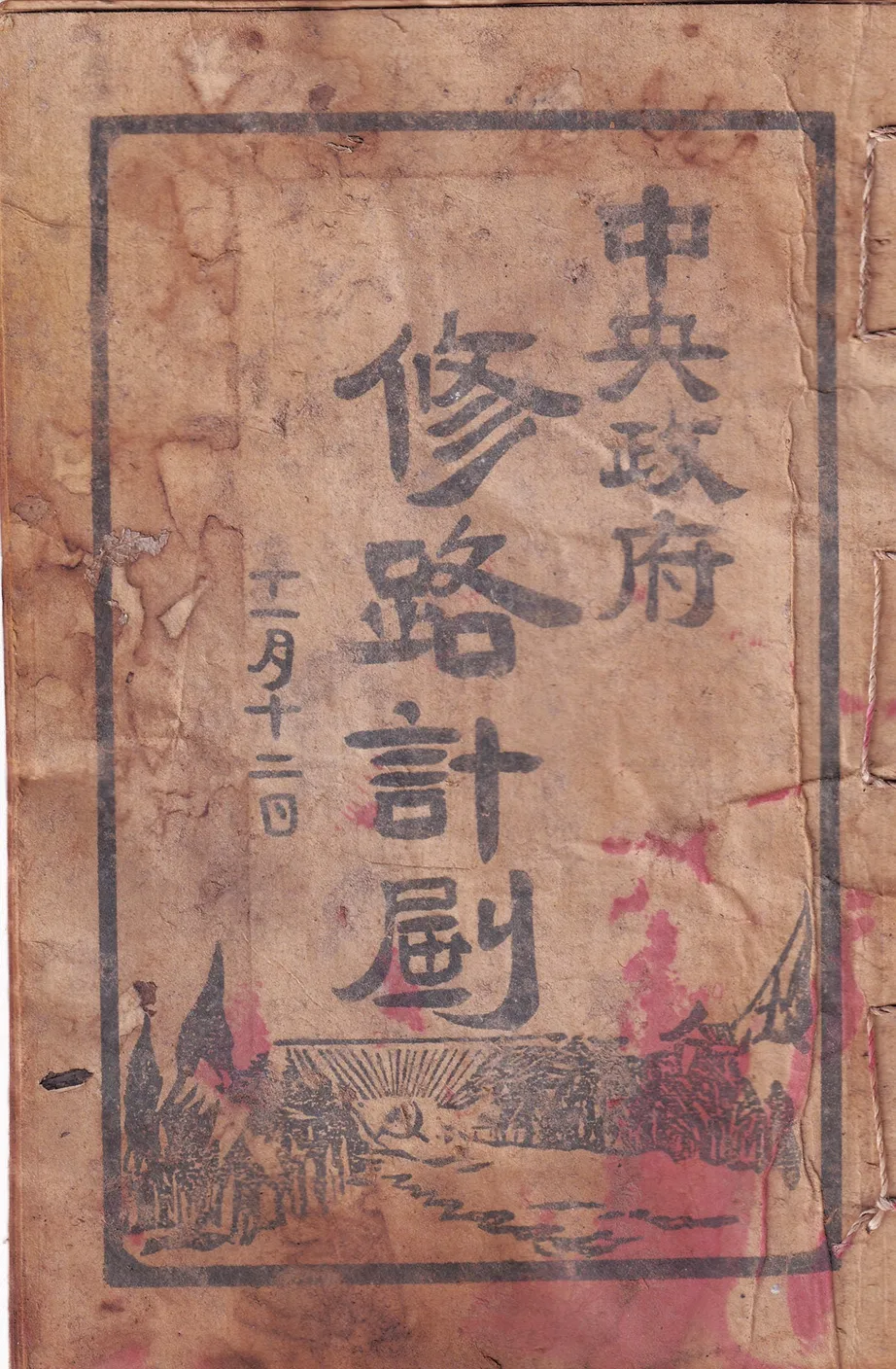

1933年11月12日,中華蘇維埃共和國臨時中央政府發出第18號訓令(以下簡稱“訓令”),即中央政府修路計劃。這一計劃非常完整,內容豐富,是我國當時關于公路建設的一份綱領性文件。

訓令提出,修路的目的是“為了紅軍行動的便利,為了運輸的迅速,為了發展經濟流通商業,為了群眾往來方便”,并指出了當時蘇區道路狀況和存在的問題,即“路面太窄,損壞之處頗多,交通甚為不便”。部分地方蘇維埃政府沒有認識到修路與革命戰爭和群眾生活的關系,訓令要求各級蘇維埃高度重視,趁冬季農事不甚緊張的時機,動員群眾,積極參加修路運動。

訓令提出了在中央蘇區境內修筑22條干線道路及縣區鄉支路的計劃。這些干線道路基本上是以瑞金為中心向四周延伸,把中央蘇區各個縣、區和主要圩鎮相互聯結起來。除22條干路以外,凡縣內支路(貫通各區的),由縣蘇維埃政府計劃;區內支路(貫通各鄉的),由區蘇維埃政府制定計劃;鄉內支路(貫通各村的),由鄉蘇維埃政府制定計劃。

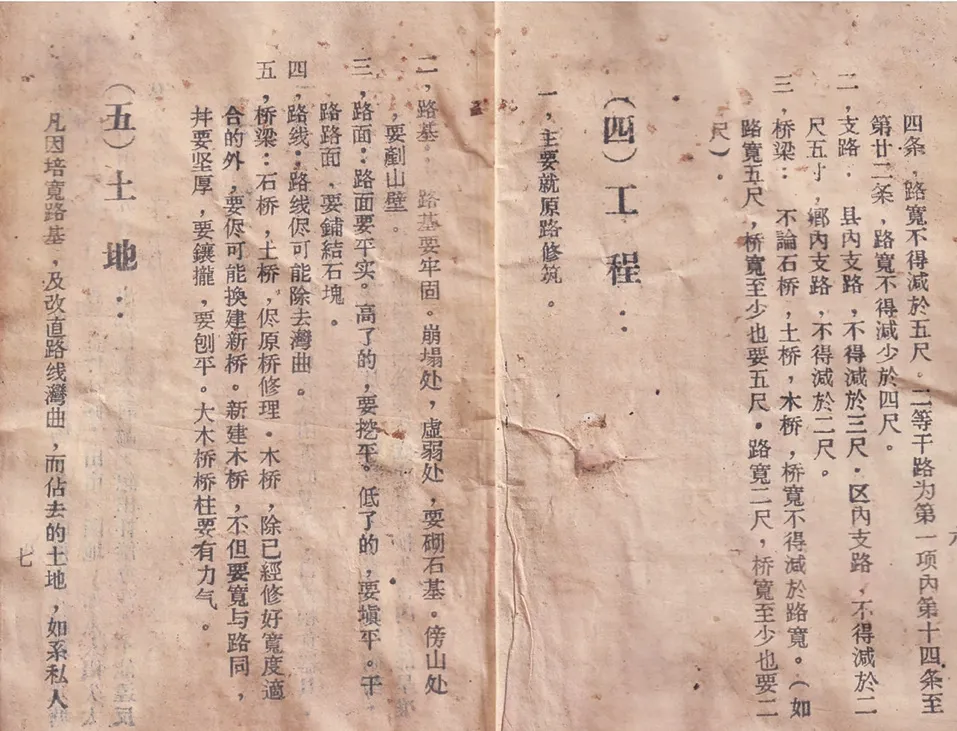

訓令規定了干路、支路的路面寬度和工程標準,干路分一、二兩等,一等干路路寬不得減于五尺,二等干路路寬不得減于四尺;縣內支路不得減于三尺,區內支路不得減于兩尺五寸,鄉內支路不得減于兩尺。關于橋梁,不論石橋、木橋,橋寬都不得少于路寬。工程主要依原路修筑。所修道路“路基要牢固。崩塌處,要砌石基。傍山處,要鏟山壁。”“路面要平實。高了的,要鏟平。低了的,要填平。干路路面,要鋪結石塊。”“路線盡可能除去彎曲。”“石橋土橋,盡原橋修理。木橋,除已經修好寬度適合的外,要盡可能換建新橋。新建木橋,不但要寬與路同,并要堅厚,要鑲攏,要刨平。大木橋橋柱要有力氣。”

至于用地問題,訓令指出,“凡因培寬路基,及改直路線彎曲,而占去的土地,如系私人的田畝、園地、水塘、水圳,及坪場,務須取得本人同意。水塘、水圳、坪場,須為設法補挖補修。田畝、園地,如本人損失太大,須由蘇區負責提出鄉代表會討論,想出補償辦法。不能違反群眾公意,強迫去做。”

至于經費問題,訓令要求,“不論干路支路,均須動員路線附近的群眾,自帶糧食器具,不支公家經費。”“干路如遇山石須用石工爆炸者,可將石工工資,爆炸硝藥,工具損耗等項,由當地內務部作成預算,報告省內務部呈準中央發給。”“橋梁所須樹木,從公山采取。凡支路橋梁,由當地群眾募款開支。干路干梁,由當地內務部作成預算,報告省內務部呈準中央發給。”

至于期限,訓令要求,從1933年11月至1934年3月,用5個月時間完成修路計劃,且必須在前3個月完成計劃的70%。“凡有干路經過之區,先修干路,后修支路。”

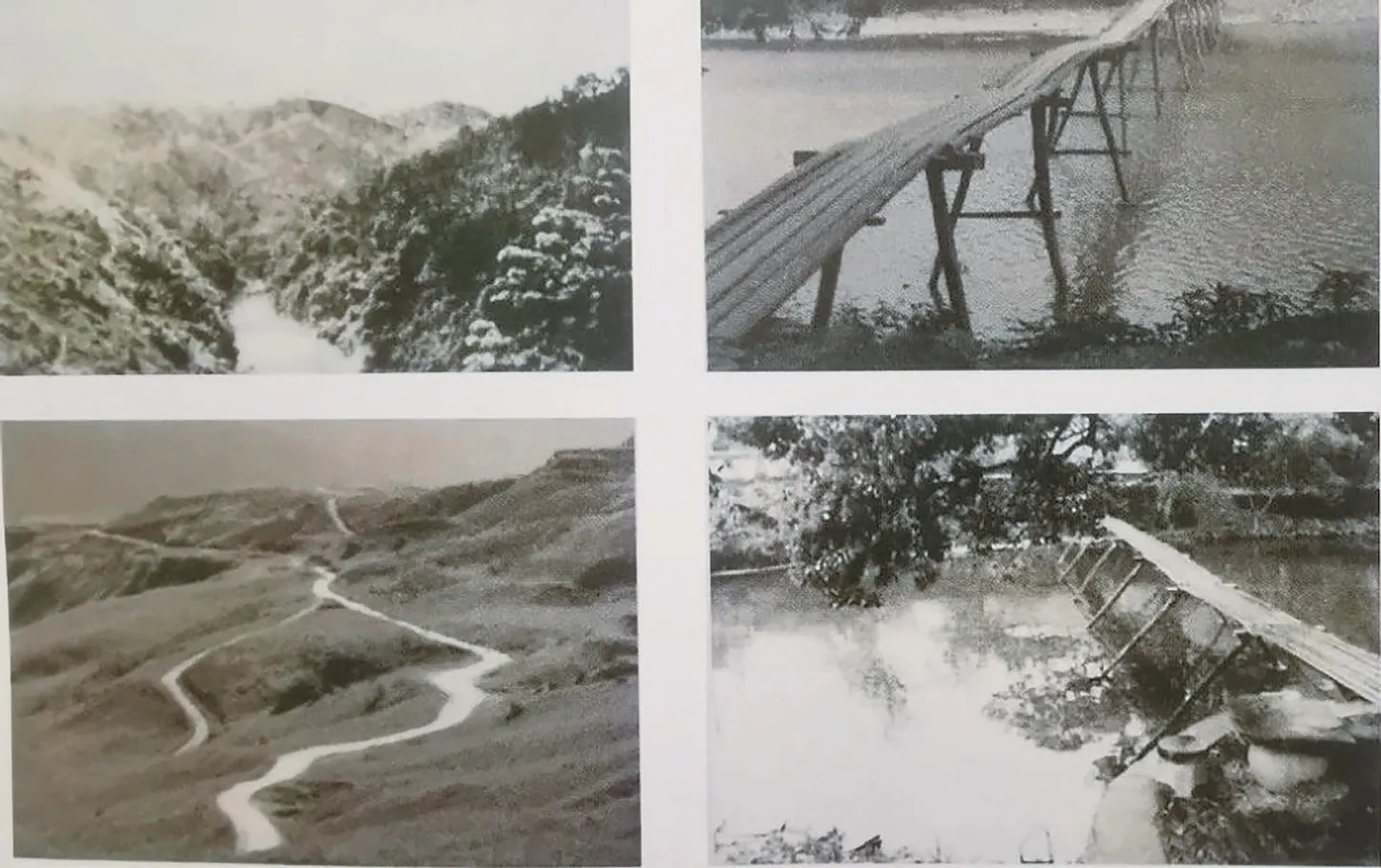

第18號訓令實施期間江西當地政府修建的部分橋梁和道路。

中央政府修路計劃內文

訓令還規定,由“各級蘇維埃主席團,對修路計劃負總的領導責任。”“各級蘇維埃內務部,為實施此修路計劃的主要負責機關。”“省、縣、區三級,以內務部長、交通科長,勞動部、土地部、軍事部、財政部、國民經濟部、工會、少隊部各派代表1人,組織修路委員會,以內務部長為主任。鄉蘇則由鄉蘇代表2人、貧農團代表5人、工會代表2人,組成修路委員會,以鄉蘇主席或副主席為主任。各級修路委員會負計劃與指導修理全省全縣全區全鄉的道路之責。

訓令認為,“這一修路計劃是一個很大的事業,必須有完善的組織,廣泛的動員,才能達到目的。”因此,訓令要求:“省、縣、區修路委員會,立即開會討論干路‘寬度’‘工程’‘土地’‘經費’‘期限’‘動員’各項的實施。縣區二級還須討論縣路區路的線路問題”;“縣蘇要召集各區內務部開會,討論修路各問題,訂立各區修路競賽條約”;“區蘇召集各鄉主席開會,討論修路各問題,訂立各鄉修路競賽條約”;要“發動各個鄉蘇代表,向各村群眾做修路宣傳,要使每個群眾都知道修路與革命戰爭、群眾生活的關系,熱烈參加修路運動”。“凡干路經過縣內之區,縣蘇責成各區各自修好自己的那一段(最大的橋梁工程與山石工程,須兩區以上合力),縣蘇派人巡查寬度、工程、土地、限期與動員方法等,不對的隨時糾正。區蘇再將路線分為若干段,責成每鄉修好一段(大的橋梁山石工程,須兩鄉以上合力),但須近鄉修的較長,遠鄉修的較短。區蘇派人巡查寬度、工程、土地、限期與動員方法等,不對的隨時糾正”。“縣內支路,區內支路,鄉內支路均照上述分段辦法”修建。

中央政府修路計劃

中央政府修路計劃內文

至于修路隊,訓令規定:“在鄉蘇領導下,除了擴大紅軍,動員夫子,演習野營,幫紅軍家屬生產,參加鎢礦生產等人力動員工作絕對不能妨礙之外,應將全鄉有勞動力的人編為修路隊,按照各人家事閑忙,聽各人報名,每10天編一次。如,在第一個10天內家閑的,編為第一隊;第二個10天內家閑的,編為第二隊;第三隊以下,照此類推,以不妨礙生產為原則。修路隊要有隊長、副隊長,隊下分班,要有班長、副班長。可以30人至50人為一隊,8人至15人為一班。修路隊自己吃了早飯到鄉蘇集合,各帶一餐午飯,并帶修路器具修路,回家吃晚飯。每日實際工作不得少于6小時,不得多于8小時。”

訓令下達后,瑞金、山壩、武陽等地的居民,為了便于紅軍作戰,很快就把各鄉的道路、橋梁完全修好,并在石水、武陽、山壩3個鄉設置渡船3 只。隘前區人民則把通往博生、長勝的大路修成1米至1.7米寬。訓令下達不過3個月,興國縣就完成了這個計劃應完成的部分,瑞金、西江、長勝等地也完成了計劃的90%。為反“圍剿”、群眾出行和經濟發展發揮了重要作用。

由此可見,蘇維埃中央政府開展的修路運動,計劃相當周密,措施非常具體。修路注重實事求是,在工程標準上因地制宜。不但注重維護群眾利益,如占用了私人的田地坪場,必須征得本人同意,還注重發動群眾力量,動員附近群眾利用家事閑暇時間,以不妨礙生產為原則,自帶糧食器具進行修建,體現了早期公路建設“民工建勤”“民辦公助”的模式。訓令的發布不但為軍事行動提供了便利條件,還為蘇區人民的生產、生活帶來了極大的幫助。