建筑工人個體特征對施工險兆事件影響研究*

張建設 董永帥 李瑚均

(河南理工大學土木工程學院,河南 焦作 454000)

0 引言

險兆事件又稱未遂事件、虛驚事件[1],是由人、施工機械及材料、施工環境和安全管理等因素導致但尚未形成傷害或有輕微傷害的事件或小事故[2],也是安全管理的領先指標,其出現頻次與施工安全事故正相關。海因里希的“事故金字塔”法則表明一起嚴重事故發生前往往已經發生300起險兆事件[3],加強險兆事件控制管理對提升施工現場安全水平至關重要。2021年6月《中華人民共和國安全法》修改,強調要強化隱患排查治理,加強事故事前預防。而開展險兆事件研究,尋求合理有效的隱患管理對策,斬斷“事故鏈”,降低事故發生率,是施工安全事故預防的關鍵所在。

目前,學術界已對險兆事件開展了各類研究,包括險兆事件的界定、發生機理、上報意愿等[3-5],但主要集中于對險兆事件影響因素的探索[6],其中最為突出的是個體特征因素[7]。個體特征一般包括體能、疲勞等生理因素,情緒、知覺和壓力等心理因素,以及年齡、工作年限和個人能力等其他因素。沈劍等[8]認為,礦工生理、心理疲勞會導致情感耗竭,進而引發險兆事件;楊守國等[9]提出,礦工的風險偏好可通過影響其不安全行為進而對煤礦險兆事件產生影響;張嬌[10]驗證了礦工工作壓力會對煤礦險兆事件產生正向或負向影響;趙大龍等[11]使用多元回歸分析探索了礦工五大人格特質和煤礦險兆事件上報行為的關系。通過文獻綜述發現,學者們多從心理角度探究單一個體特征因素的影響,鮮少從系統角度探討個體特征因素對險兆事件的影響機制,且個體特征因素的選取標準也不盡一致。此外,險兆事件的研究對象主要集中于煤礦工人,受工作地點偏僻、空間密閉、空氣質量差等環境因素影響,煤礦工人多具恐懼、疑病、孤獨和壓抑心理,而建筑行業多為露天或高空作業,其個體特征和險兆事件的關系可能與煤礦工人存在差異。而目前鮮有學者探究建筑工人個體特征與施工險兆事件的關系,其中實證研究類更少。

2012年起,建筑行業安全事故死亡人數已超過煤礦位居工業生產領域第一,施工現場存在的險兆事件隱患更多。由于作業環境和安全氛圍等問題,建筑工人多呈現心理和生理素質不穩定、受教育程度及安全意識低、安全能力弱等現象。而安全意識及安全能力是影響施工安全事故的關鍵因素。且工人在心理、生理及精神狀態不佳時可能決策失誤,傾向于選擇影響自身和他人安全的行為,更易造成施工險兆事件。事故調查報告顯示,事故頻發傾向者多具有感情沖動、脾氣暴躁、反應遲鈍和缺乏自制力等個性特征。此外,工人的自我效能可能會通過影響其安全行為意向進而影響其安全業績。工人所處的家庭、群體等也可能會對個體的行為決策產生重要影響,進而影響險兆事件的發生。綜上,建筑工人的自我效能、情感型人格特質、安全能力、心理狀態和主觀規范是影響施工險兆事件的關鍵個體特征因素。探究以上個體特征因素對施工險兆事件的影響對事故預防具有重要實踐意義。

基于此,本文從建筑工人個體特征出發,對建筑工人進行現場調查,運用結構方程模型研究其對施工險兆事件的影響,以期深化施工險兆事件研究,為防范施工生產安全事故、提高施工安全管理水平提供理論支撐與實踐依據。

1 研究假設與模型構建

1.1 研究假設

1.1.1 自我效能與不安全行為

建筑工人的自我效能包括問題解決效能、目標設定效能和情緒控制效能等。自我效能對不安全行為及其意向均有顯著影響[12],工人認知的自我效能較高,則自信能解決大多數問題,在困難面前能夠保持冷靜和理智,會努力采取安全行為,更有可能實現安全目標。基于此,提出如下假設:

H1:自我效能負向影響不安全行為。

1.1.2 情感型人格特質與不安全行為

人格特質按決策驅動因素分為思維型和情感型,思維型人格個體多基于客觀事實作理性決策,對于防止不安全行為或具有正向促進作用;情感型人格個體對標的物具有更多情感上的偏向性,易從個人價值觀出發作感性決策,遇到困難暴躁易怒,出現高于正常人的內心不穩定狀況,極易產生麻痹和逆反等不安全心理,發生不安全行為的概率也更大[13]。基于此,提出如下假設:

H2:情感型人格特質正向影響不安全行為。

1.1.3 安全能力與不安全行為

安全能力是建筑工人避免不安全事件發生所具備的能力,包括學習能力、判斷能力和響應能力[14]。安全能力強的工人安全知識或經驗豐富,發現工作風險和不安全狀態的概率更大,更能規避不安全行為,同時更能及時糾正故障。成家磊等[15]指出,建筑工人個體特質和安全知識的學習能夠促進安全能力的培養,進而抑制不安全行為的發生,降低安全事故損失和事故率。基于此,提出如下假設:

H3:安全能力負向影響不安全行為。

1.1.4 心理狀態與不安全行為

建筑工人的心理狀態主要包括工作滿意度、工作責任感、工作壓力、安全意識和安全心理等。王家坤等[16]認為,礦工工作滿意度越高,自我實現需求得到滿足,工作積極性越高,不安全行為越少。安檢員的工作壓力越大,行為能力下降,與不安全行為正相關[17]。工作責任感越強,工人越能夠在施工過程中嚴格按照規范進行操作,具有強烈的集體安全感,更能將不安全行為扼殺在萌芽之中。曾佩佩等[12]的研究表明,安全意識和安全責任心對提高安全行為有促進作用。Chan等[18]通過現場觀察法和問卷調查研究工人不良心理狀態與不安全行為關系,結果表明心理狀態對安全參與行為產生積極影響。基于此,提出如下假設:

H4:心理狀態負向影響不安全行為。

1.1.5 主觀規范與不安全行為

主觀規范是個人對采取某項行動時受到的社會壓力的認知。建筑工人感知到的社會壓力主要來自家人勸導、同事影響和領導要求。越能接受家人勸導和同事提醒的工人安全動機越強,不安全行為出現的概率越小。梁振東等[19]提出,家庭安全勸導能夠強化個體遵守安全規章制度意識,進而干預個體不安全行為意向的產生。基于此,提出如下假設:

H5:主觀規范負向影響不安全行為。

1.1.6 不安全行為與險兆事件

建筑工人行為越不安全,越容易形成傷害或有輕微傷害的事件或小事故,即險兆事件的發生概率越大。田水承等[20]認為,危險的行為、錯誤的操作、未使用防護物及使用不恰當的工具等人的不安全行為是引發險兆事件的直接原因。高瑞霞[21]在研究人的行為意向對煤礦險兆事件的影響時,認為人的不安全行為在其中發揮完全中介作用。基于此,提出如下假設:

H6:不安全行為正向影響施工險兆事件。

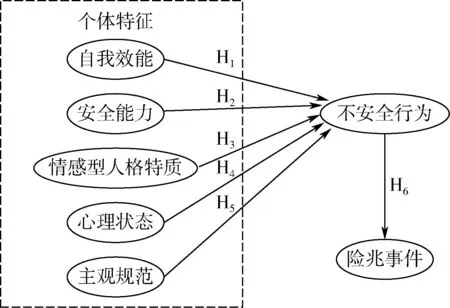

1.2 模型構建

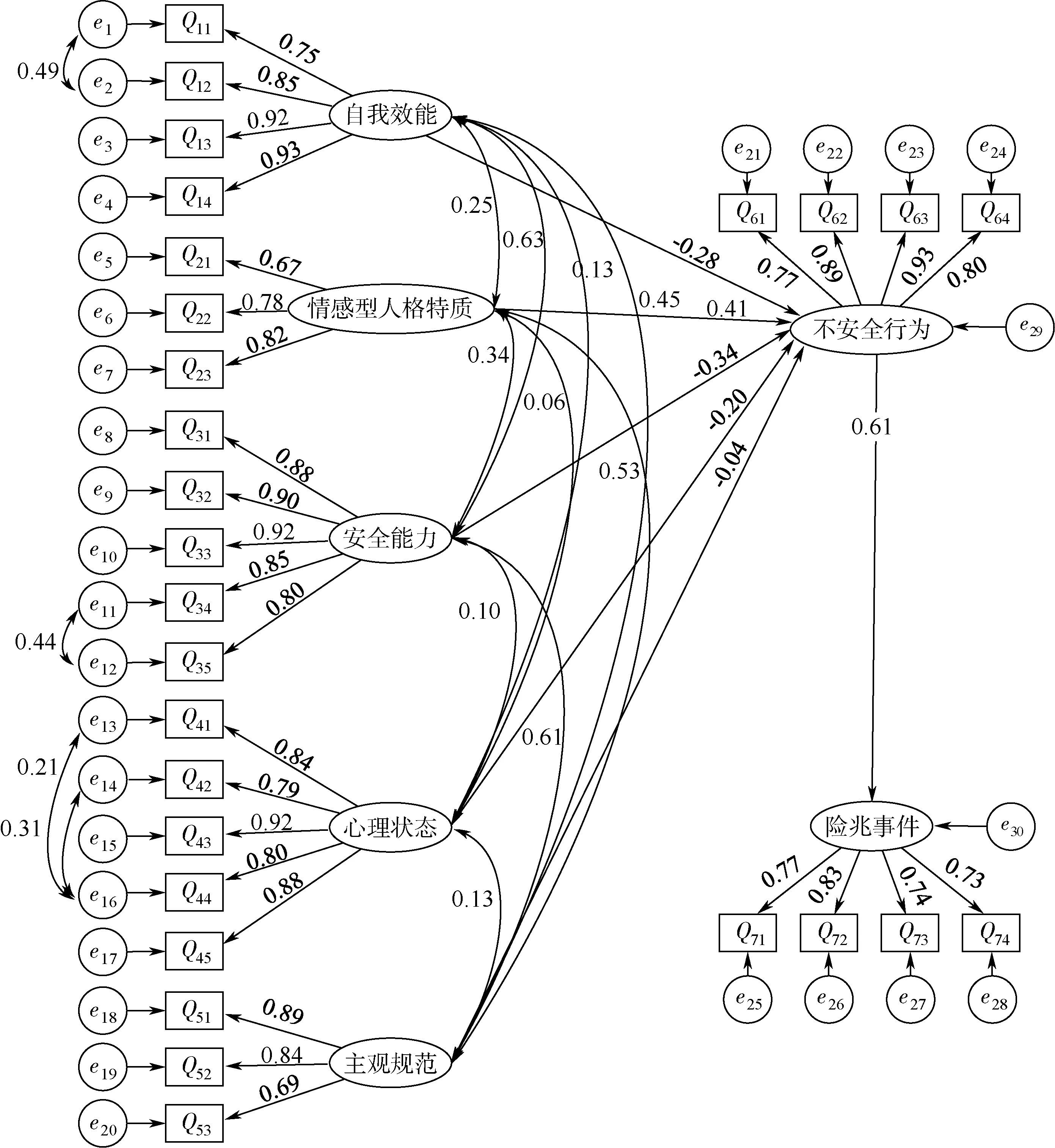

綜上,構建建筑工人個體特征與險兆事件關系模型,如圖1所示。

圖1 建筑工人個體特征與險兆事件關系模型

2 實證研究

2.1 樣本數據收集與分析

為避免同一組織中建筑工人人格特質的相似性對研究結果產生影響,選取河南省焦作市和周口市4個不同房屋建筑工程施工項目的建筑工人為調查對象。采取方便抽樣的方式發放120份預調查問卷,通過問卷效度分析后發放正式調查問卷230份,歷時7天,回收212份,對不符合要求的問卷進行篩選,剔除后共得到有效問卷205份,有效問卷占回收問卷總數的89.1%。參與本次問卷調查的建筑工人基本信息見表1。

表1 樣本基本信息統計

2.2 量表設計及信效度檢驗

2.2.1 量表設計

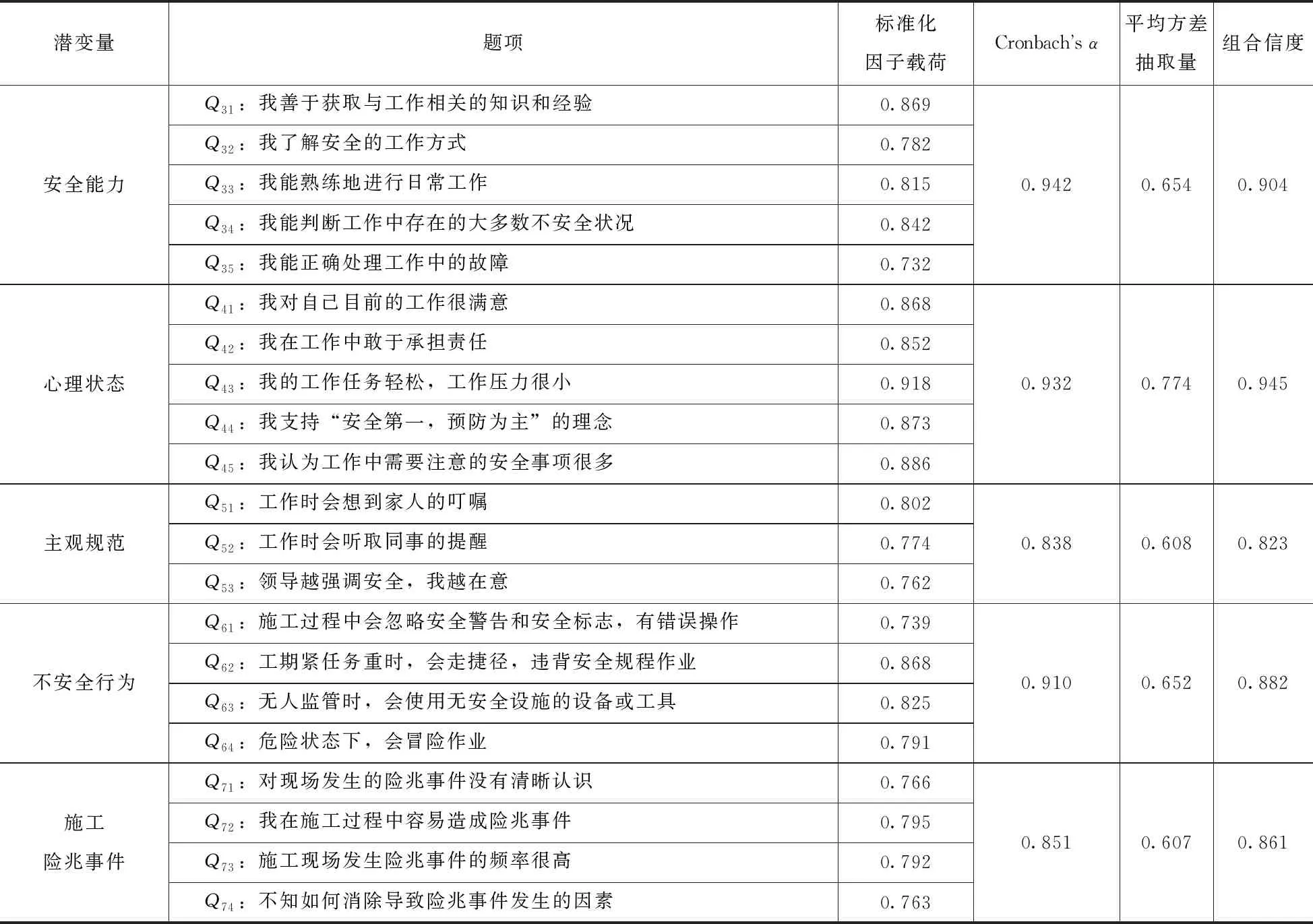

題項借鑒已有個體特征因素量表,根據建筑工人理解能力對語言描述進行適當調整,采用李克特5級量表進行測試。其中,自我效能(Q11~Q14)借鑒曾佩佩等的研究[12],情感型人格特質(Q21~Q24)借鑒MBTI量表的28題版本,安全能力(Q31~Q35)借鑒成家磊等的研究[15,22],心理狀態(Q41~Q45)借鑒曾佩佩、王家坤、Chan等的研究[12,16-18],主觀規范(Q51~Q53)借鑒Linan等的研究[23],不安全行為和險兆事件借鑒曾佩佩、Chan、Alessandra等的研究[10,18,22]。基于已有文獻盡量滿足量表題項的涵蓋面與合理性,具體題項設計見表2。

表2 題項設計

(續)

2.2.2 信度與效度檢驗

采用SPSS 26.0軟件對問卷變量數據進行信度與效度檢驗,得到KMO為0.852,Barttle球形檢驗顯著性水平為0.000<0.005,說明適合進行因子分析;問卷整體的Cronbach’sα為0.754,各潛變量對應Cronbach’sα均大于0.7(表2),表明量表具有良好信度。

根據因子分析,得到各觀測指標的標準化因子載荷>0.7,并計算得到各變量的平均方差抽取量>0.5,組合信度>0.7,表明量表具有較好的收斂效度和區分效度。

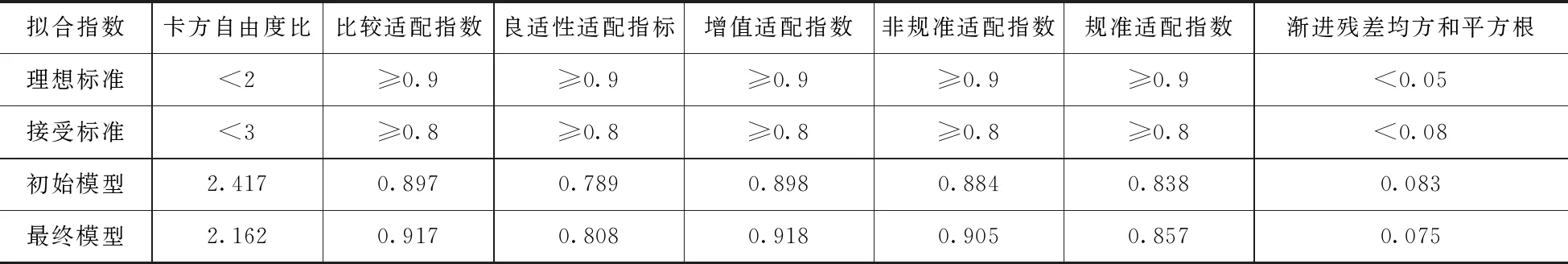

2.3 模型擬合及假設檢驗

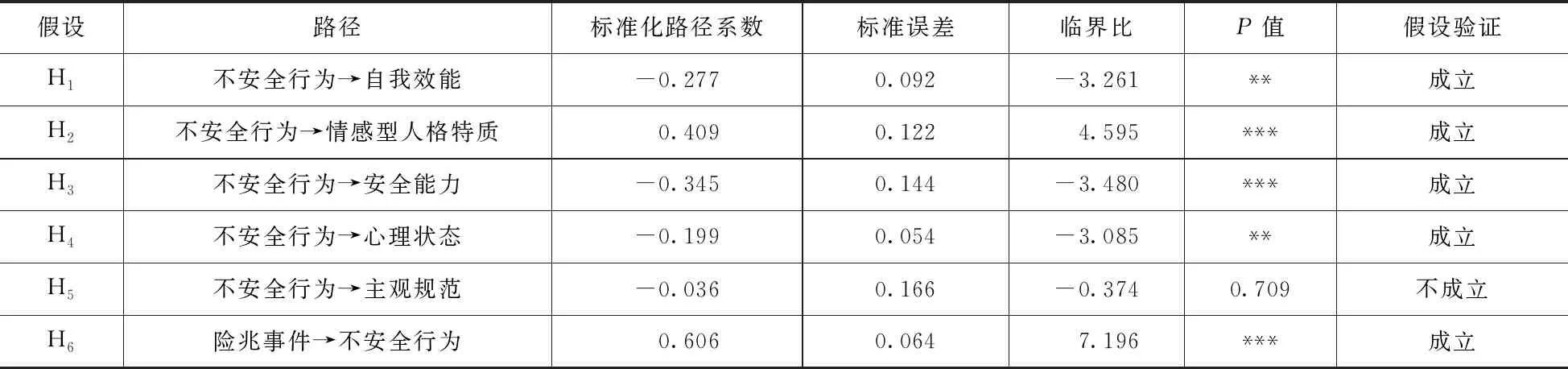

通過AMOS24.0擬合SEM,采用卡方自由度比χ2/df(χ2/Degrees of Freedom)、比較適配指數(Comparative Fit Index,CFI)、良適性適配指標(Goodness-of-Fit Index,GFI)、增值適配指數(Incremental Fit Index,IFI)、非規準適配指數(Tacker-Lewis Index,TLI)、規準適配指數(Normed Fit Index,NFI)、漸進殘差均方和平方根(Root Mean Square Error of Approximation,RMSEA)等指標檢驗模型是否達到適配標準。在初始模型中,RMSEA和GFI指標不符合接受標準。選取MI>4的關系進行分析,結果表明若增加e1?e2、e11?e12、e13?e16、e14?e16之間的殘差相關路徑,模型各擬合指標將有較大改善。在最終修正模型中(圖2),χ2/df、GFI、NFI和RMSEA指標達到接受標準,CFI、IFI和TLI指標達到理想標準,結果見表3。且在標準化的路徑系數表(表4)中可知,假設H1~H4和H6均得到驗證。

表3 模型擬合指標檢驗

表4 路徑回歸系數

2.4 結果分析與討論

根據圖2修正模型中的AMOS路徑分析結果,對各潛變量間影響效應進行分析。

圖2 修正模型

(1)自我效能、安全能力和心理狀態與建筑工人不安全行為負相關,標準化路徑系數分別為-0.277、-0.345和-0.199。這說明自我效能感低的工人,問題解決效能和情緒控制效能差,不安全行為發生概率大;安全能力弱的工人,安全知識匱乏、工作技能生疏、安全判斷能力低,出現不安全行為概率大;心理狀態差的工人,工作滿意度和工作責任感低、安全心理薄弱,更易產生不安全行為。

(2)情感型人格特質與建筑工人不安全行為正相關,標準化路徑系數為0.409。顯然,情感型人格特質的工人做決定時,先依心意、后依邏輯,遇到突發情況時內心不穩定狀況多,逆反心理強,不能冷靜思考、正確對待,更易導致不安全行為的發生。

(3)主觀規范對建筑工人不安全行為的影響不顯著。該結果與計劃行為理論相矛盾,通過訪談發現主觀規范通過多重關系間接影響不安全行為,家人、同事和領導等外界勸導的壓力會短暫強化工人安全意識,有可能間接削弱不安全行為,作用過程較為曲折,因此產生的影響結果較弱。此外,建筑工人的主觀規范主要來自領導要求,家人和同事提醒較少;在現場施工過程中,建筑工人全身心投入工作中,易忽略外界提醒。同時,研究調查局限或收集的模型數據問題,可能導致該影響較其他因素而言不夠顯著。

(4)個體特征因素對險兆事件的影響主要通過不安全行為間接實現,標準化路徑系數為0.606。自我效能、人格特質、安全能力和心理狀態影響建筑工人不安全行為,不安全行為減少,施工險兆事件發生概率降低。

3 結語

(1)自我效能、情感型人格特質、安全能力和心理狀態等個體特征通過建筑工人的不安全行為間接影響施工險兆事件,其中情感型人格特質和安全能力的影響更顯著。主觀規范與建筑工人不安全行為的負向關系和險兆事件的間接關系不顯著。建筑工人不安全行為正向影響施工險兆事件。

(2)建議管理者對建筑工人開展自我效能感、情感型人格特質和心理狀態等測試,重點關注和引導自我效能感低、情感型人格特質和心理狀態差的建筑工人。同時,不斷強化對工人安全知識的教育培訓,增強對不安全行為的控制能力,降低施工現場險兆事件發生概率。

(3)建筑工人個體特征因素可能通過不同中介變量對施工險兆事件產生影響,本文重點研究了不安全行為的中介作用,研究處于初級階段,后續可展開對其他中介變量的探索。