1976 年唐山大地震CPT 液化數據庫重構1

董 林 桑志心 王 蕾 夏 坤 吳平川

(河北工程大學, 土木工程學院, 河北邯鄲 056038)

引言

基于現場試驗指標的液化判別方法是半經驗半理論方法。歷史地震數據的積累,對液化判別方法的改進意義重大。近年來,對歷史地震液化數據庫的收集與整理,受到了越來越多的重視。而在歷次地震中,1976年唐山大地震CPT 液化數據庫較特殊。

1976 年唐山大地震在唐山與天津地區引起了范圍廣、災害嚴重的液化震害。地震發生后,研究人員對液化場地進行了2 次靜力觸探測試,1977?1978 年使用單橋CPT 進行了第1 次測試(劉恢先,1985),由于單橋CPT 數據指標存在缺陷,且與國際不接軌(孟高頭等,2000),2007 年中國地震局工程力學研究所與東南大學等單位對唐山地區部分測試點又進行了1 次CPTU 測試(邱毅,2008;Moss 等,2011)。

基于第2 次測試數據,Moss 等(2011)和Boulanger 等(2014)先后給出了唐山大地震CPT 液化數據庫。但由于2 次試驗相隔30 年,城市建設日新月異、地下水位變化及測試點重新定位誤差,影響了新CPTU 數據的代表性。王蕾等(2021)對2 次測試數據進行了對比檢驗,發現經過30 年的時間,絕大多數測試點的液化層強度與埋深均發生了較大變化。因此,第2 次測試數據對液化點土層力學性質的代表性存疑。鑒于此,本文利用我國規范方法和NCEER 推薦方法對基于2 次測試的數據庫進行液化判別,通過分析判別結果,結合2 次測試數據的優點,重新構建唐山大地震CPT 液化數據庫。

1 基于2 次測試數據的CPT 液化數據庫

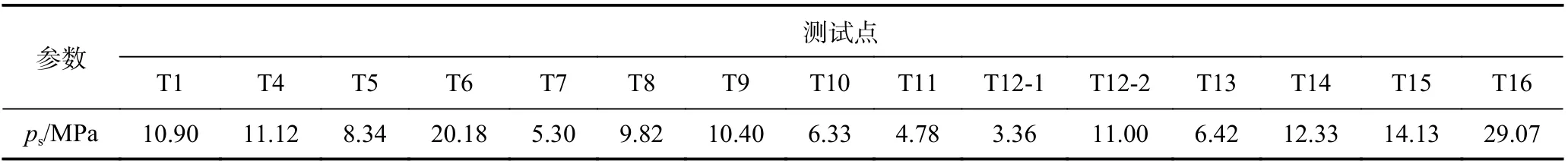

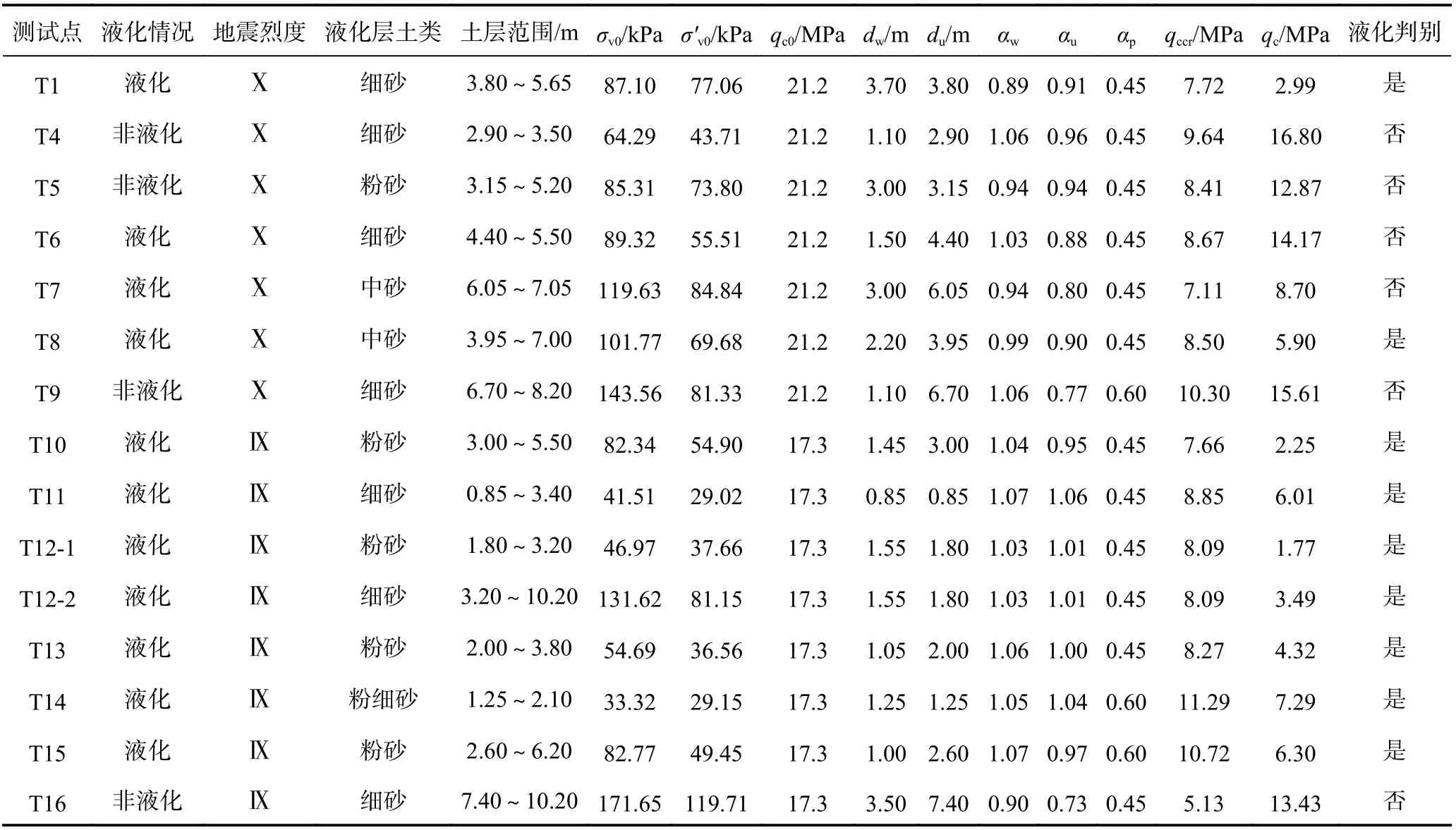

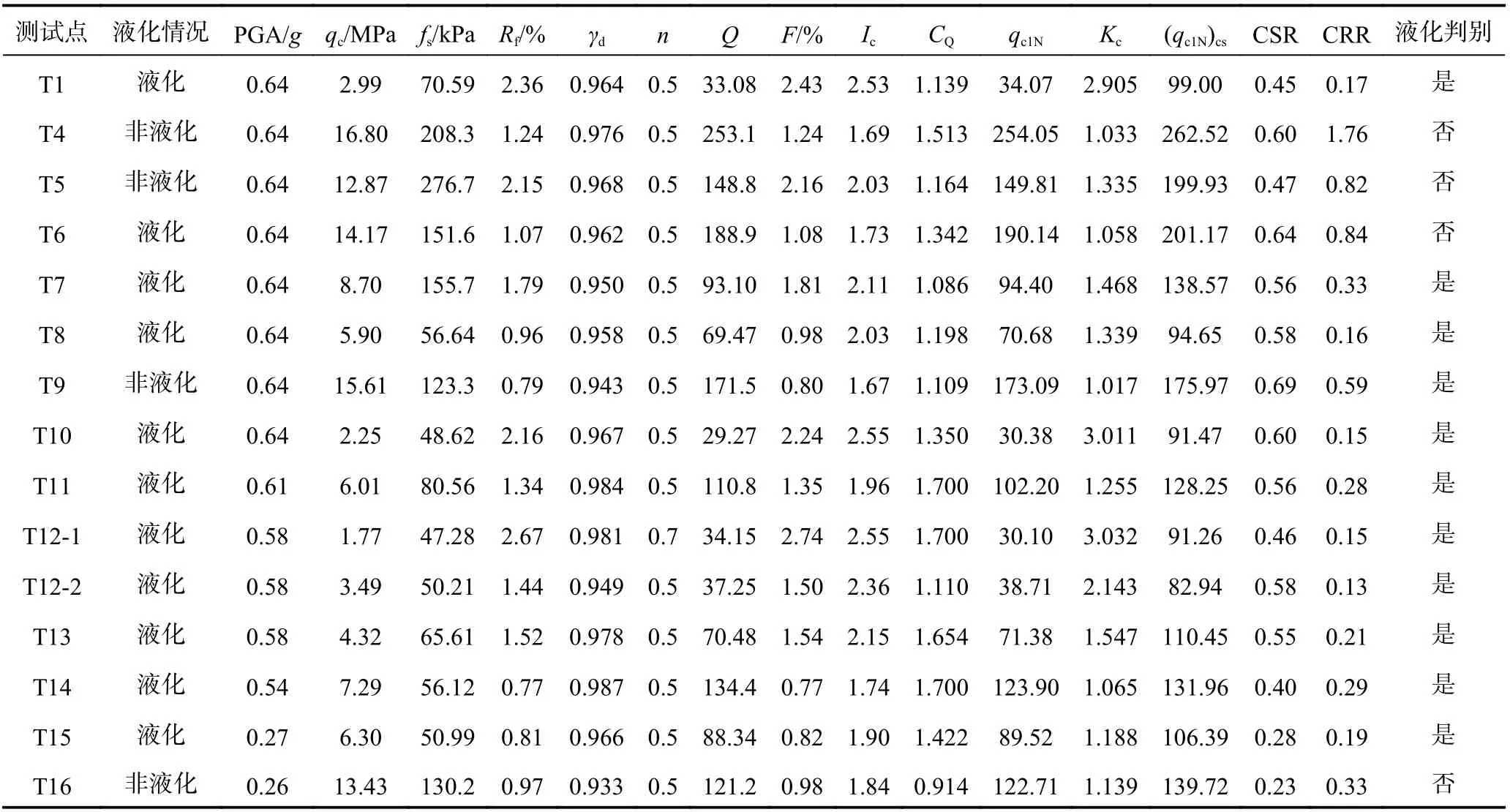

王蕾等(2021)對唐山地區2 次測試的16 個共同測試點進行數據檢驗,剔除了錯誤點,并對數據檢驗正確的測試點選取了液化層。經數據處理后,分別建立了基于2 次測試數據的唐山大地震CPT 液化數據庫,如表1~3 所示。

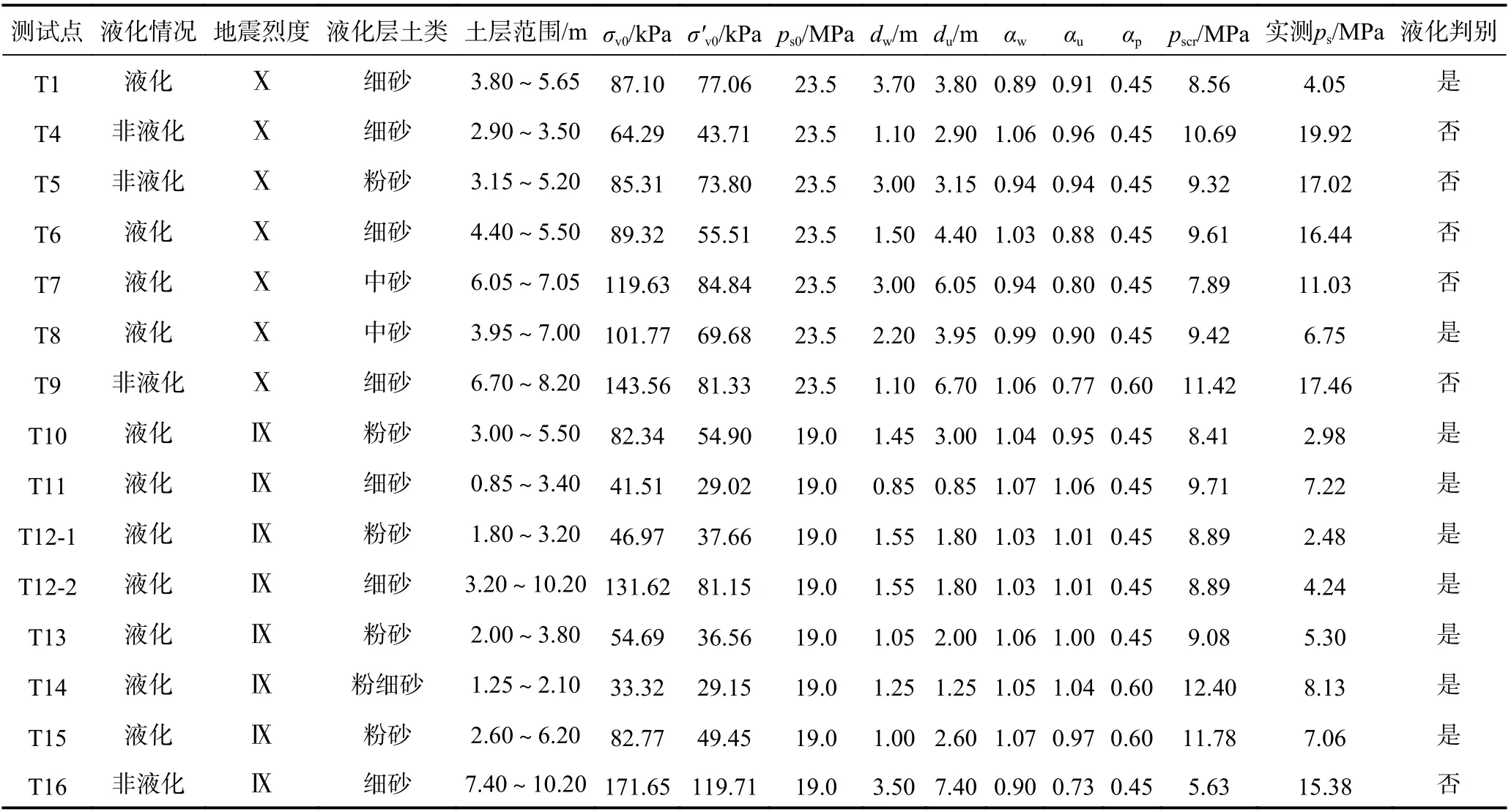

表1 基于第1 次CPT 測試的中國規范方法唐山大地震液化數據庫Table 1 CPT-based liquefaction database from the first test according to Chinese code methods

1.1 液化判別方法

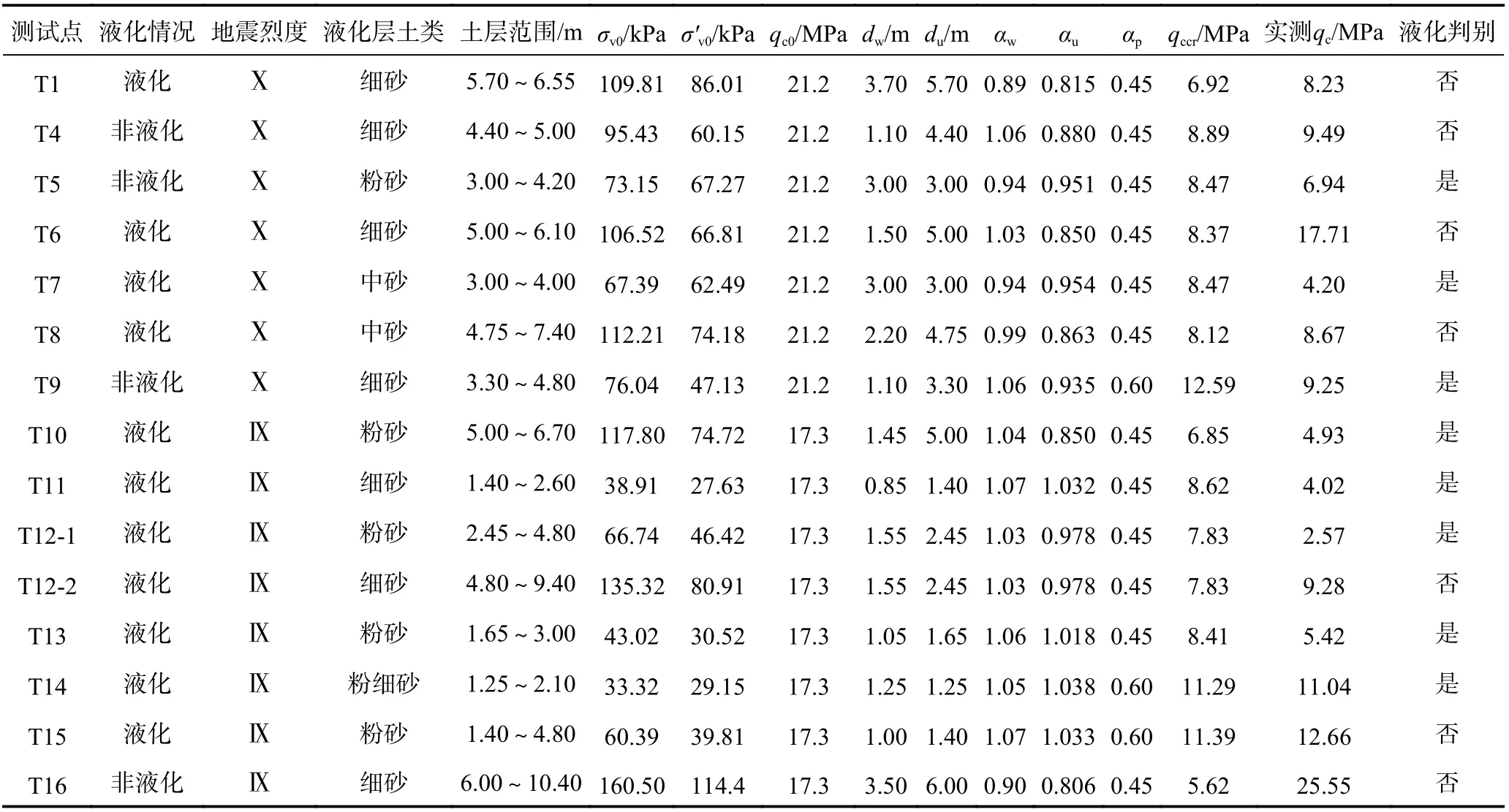

1.1.1 中國規范CPT 液化判別方法

根據《巖土工程勘察規范》(2009 年版)(GB 50021?2001)(中華人民共和國建設部等,2004)第

5.7.9 條條文說明,《94 規范》曾規定,采用靜力觸探試驗判別,是根據唐山地震不同烈度區的試驗資料,用判別函數法統計分析得出的,已納入鐵道部《鐵路工程抗震設計規范》和《鐵路工程地質原位測試規程》,適用于飽和砂土和飽和粉土的液化判別;具體規定是:當實測計算比貫入阻力ps或實測計算錐尖阻力qc小于液化比貫入阻力臨界值pscr或液化錐尖阻力臨界值qccr時,應判別為液化土,并按下列公式計算:

表2 基于第2 次CPTU 測試的中國規范方法唐山大地震液化數據庫Table 2 CPT-based liquefaction database from the second CPTU test according to Chinese code methods

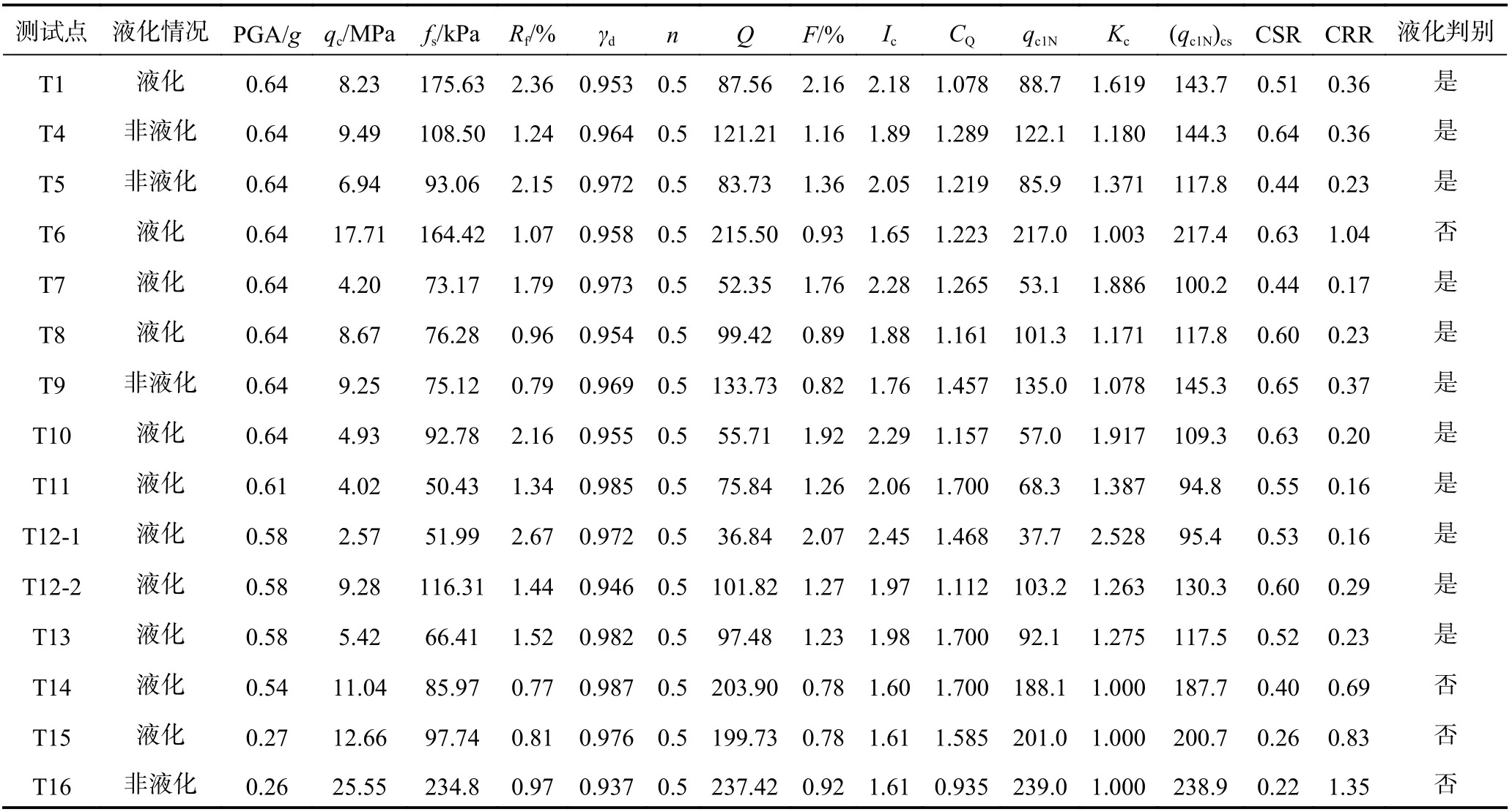

表3 基于第2 次CPTU 測試的NCEER 推薦方法唐山大地震液化數據庫Table 3 CPT-based liquefaction database from the second CPTU test according to NCEER methods

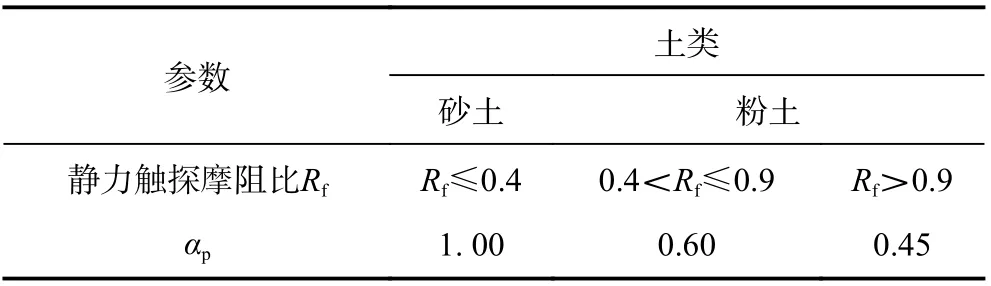

式中,pscr、qccr分別為飽和土靜力觸探液化比貫入阻力臨界值及錐尖阻力臨界值(MPa);ps0、qc0分別為地下水深度dw=2 m,上覆非液化土層厚度(計算時應將淤泥和淤泥質土層厚度扣除)du=2 m 時,飽和土液化判別比貫入阻力基準值和液化判別錐尖阻力基準值(MPa),可按表4 取值,10 度區基準值可按規范原始文獻取值(周神根,1980);αw為地下水位埋深修正系數,地面常年有水且與地下水有水力聯系時,取1.13;αu為上覆非液化土層厚度修正系數,對于深基礎,取1.0;αp為與靜力觸探摩阻比Rf(側摩阻力fs與錐尖阻力qc的比值)有關的土性修正系數,可按表5 取值。

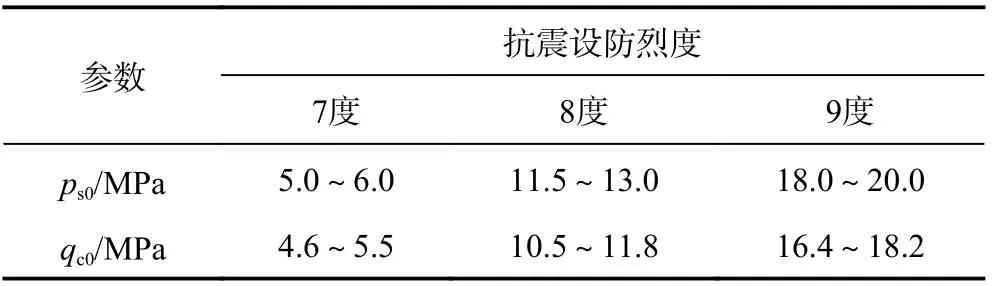

表4 比貫入阻力和錐尖阻力基準值ps0、qc0Table 4 Liquefied reference value of specific penetration resistance ps0 and cone tip resistance

表5 土性修正系數αp 值Table 5 Values of soil property correction factor αp

1.1.2 NCEER 推薦Robertson 液化判別方法

Robertson 的CPT 液化判別方法是NCEER 推薦方法(Youd 等,2001)。Robertson 等(1998)建立了基于CPT 指標的土質分類圖及液化判別方法,首先構建土類指數Ic:

式中,Q為歸一化錐尖阻力;F為歸一化摩阻比;σv0為 總上覆壓力;σ′v0為有效上覆壓力;Pa為1 個標準大氣壓;n為應力指數。

從砂土到黏土n值取為0.5~1.0,具體確定方法如下:首先假設n取1.0,由式(5)~式(7)計算Ic,如果Ic>2.6,則土為黏土,n即為1.0,如果Ic<2.6,則改取n為0.5,帶入式(5)~式(7)重新計算Ic,如果此時Ic<2.6,則n確定為0.5,如果Ic>2.6,則應取n為0.7,并帶入式(5)~式(7)重新計算Ic。

n值確定后,通過下列公式對錐尖阻力qc進行上覆有效壓力修正:

對于淺層土,由于有效上覆壓力小,計算上覆壓力修正系數CQ值可能較大,NCEER 專家組(Youd 等,2001)建議CQ值≤1.7。

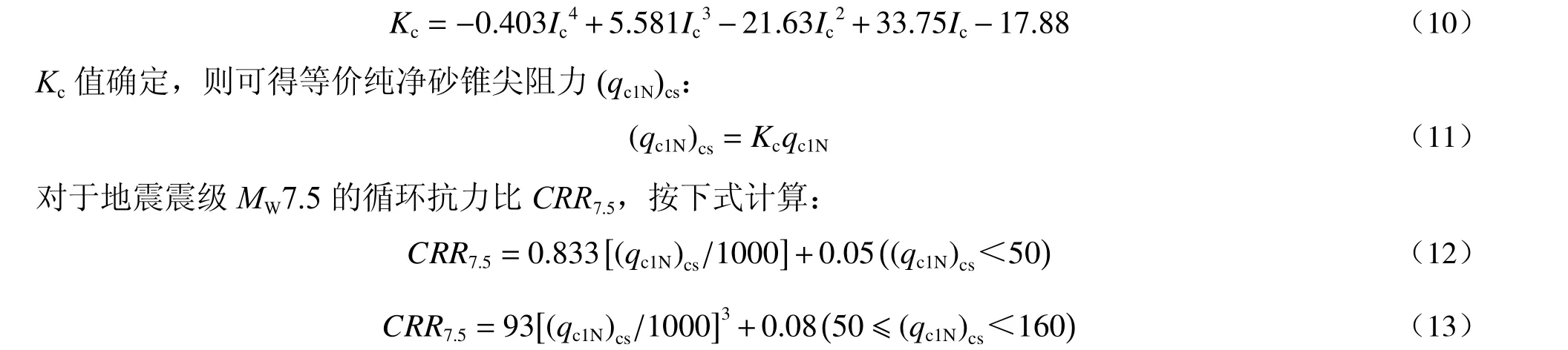

對于含細粒砂性土,由土類指數Ic計算細粒修正系數Kc,方法如下:

當Ic≤1.64 或1.64<Ic<2.36 且F≤0.5%,取Kc=1.0;對于Ic<2.6 的其他區域,則Kc按下式計算:

1.2 數據庫液化判別

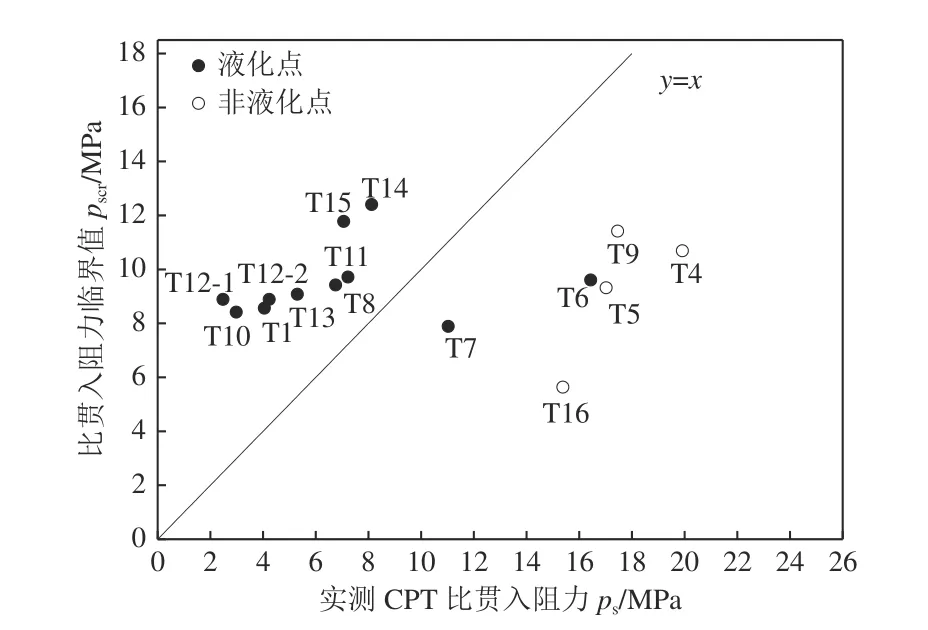

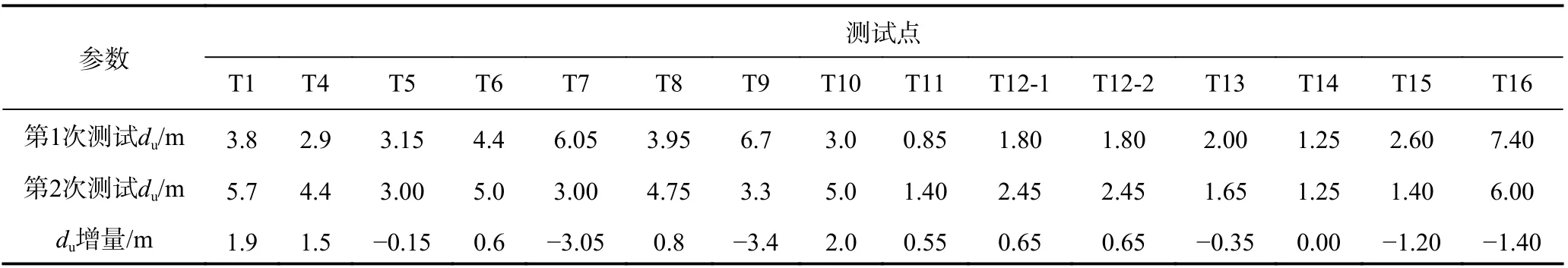

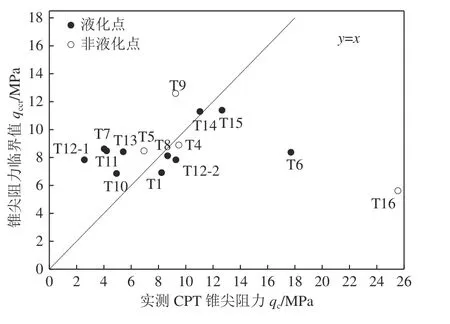

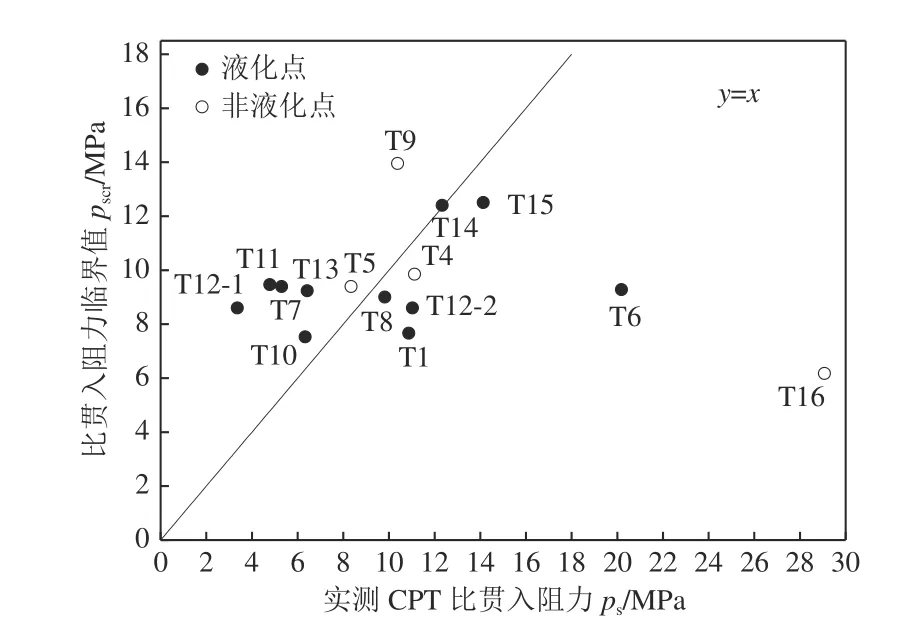

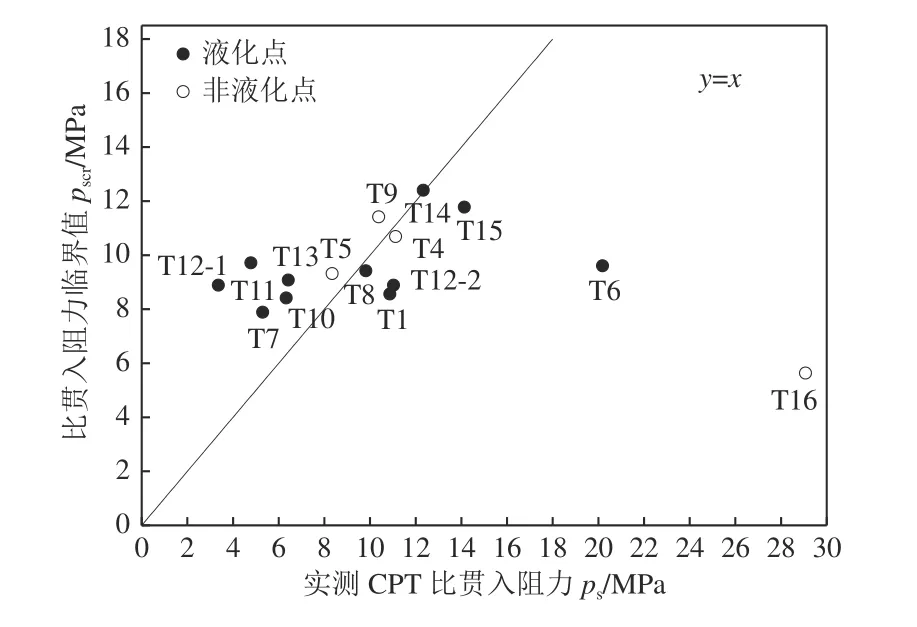

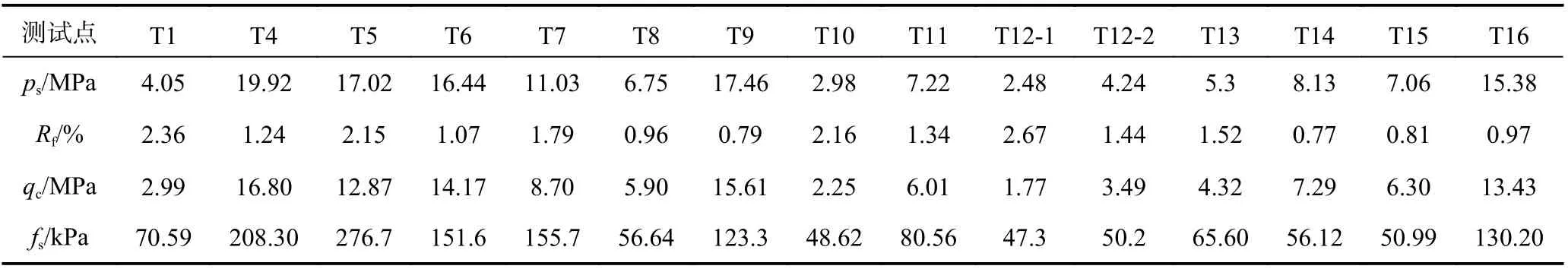

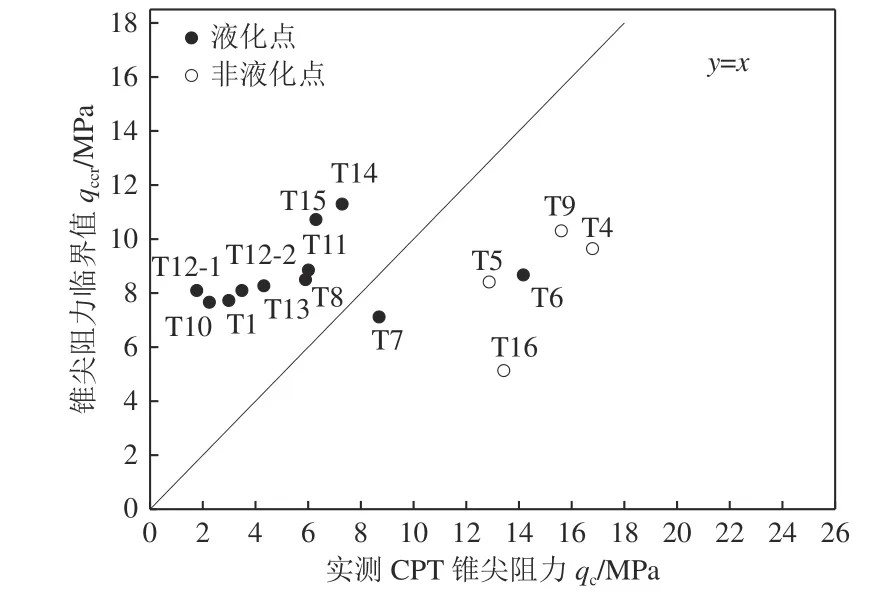

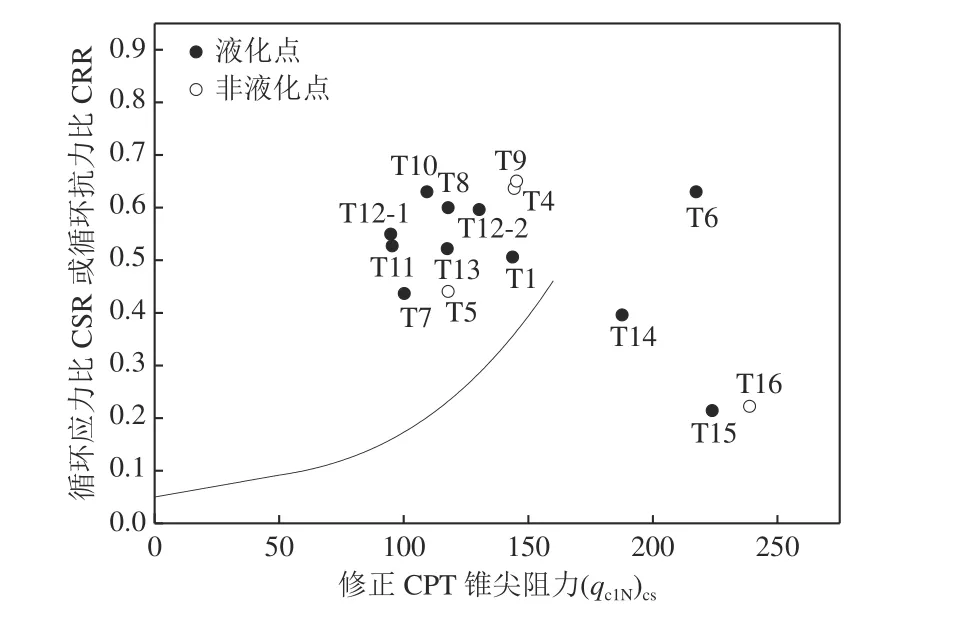

分別利用上述2 個液化判別方法對唐山地區砂土CPT 液化數據庫(表1~3)中的數據進行液化判別,判別結果如圖1~3 所示。

圖1 中國規范方法對第1 次測試數據的判別結果Fig. 1 Identification results for the first CPT test data using Chinese code methods

從液化判別結果來看,我國規范方法對第1 次測試數據ps指標的判別成功率較高,對液化點的判別成功率為81.82%,對非液化點的判別成功率為100%,僅將液化點T6 和T7 判別為非液化;我國規范方法對第2 次測試數據qc指標的判別成功率較低,對液化點的判別成功率為54.55%,對非液化點的判別成功率為50%,將液化點判別為非液化的有T1、T6、T8、T12-2 和T15,將非液化點判別為液化的有T5和T9;NCEER 推薦方法對第2 次測試數據的液化點判別成功率為72.73%,對非液化點判別成功率為25%,將液化點判別為非液化的有T6、T14 和T15,將非液化點判別為液化的有T4、T5 和T9。

針對液化判別方法對第1 次測試數據判別結果優于對第2 次測試數據判別結果的現象,總結原因為第1 次測試是地震后次年(1977 年)進行的,當時的測試數據對液化點土層力學性質具有較好的代表性,而第2 次測試是于地震后30 年(2007 年)進行的,30 年的時間唐山市完成了震后重建,且高速發展的城市建設對地下土層造成不同程度的影響,第2 次測試數據對液化點土層力學性質的代表性存疑。

2 2 次測試數據的對比與分析

2.1 第2 次測試數據的合成

通過對比2 次測試數據,部分測試點液化層第2 次實測錐尖阻力qc大于第1 次實測比貫入阻力ps,這是不正常的,且多數測試點液化層的上覆非液化層厚度發生了變化。為更好地對比2 次測試數據,本文將第2次測試數據進行合成,得到第2 次測試數據的合成ps值,具體計算過程如下:

式中,Qc和Pf分別為錐尖總阻力和側壁總摩阻力;P為總貫入阻力;A和F分別為錐底截面面積和側壁摩擦筒表面積;qc為錐尖阻力;fs為側壁摩阻力;ps為比貫入阻力。

第2 次測試使用的孔壓靜力觸探探頭的錐底截面積為10 cm2,側壁摩擦筒表面積為150 cm2(邱毅,2008)。利用式(16)求得各測試點液化層的合成ps值,如表6 所示。

表6 基于第2 次測試數據合成的ps 值Table 6 Composed ps values from second CPTU test data

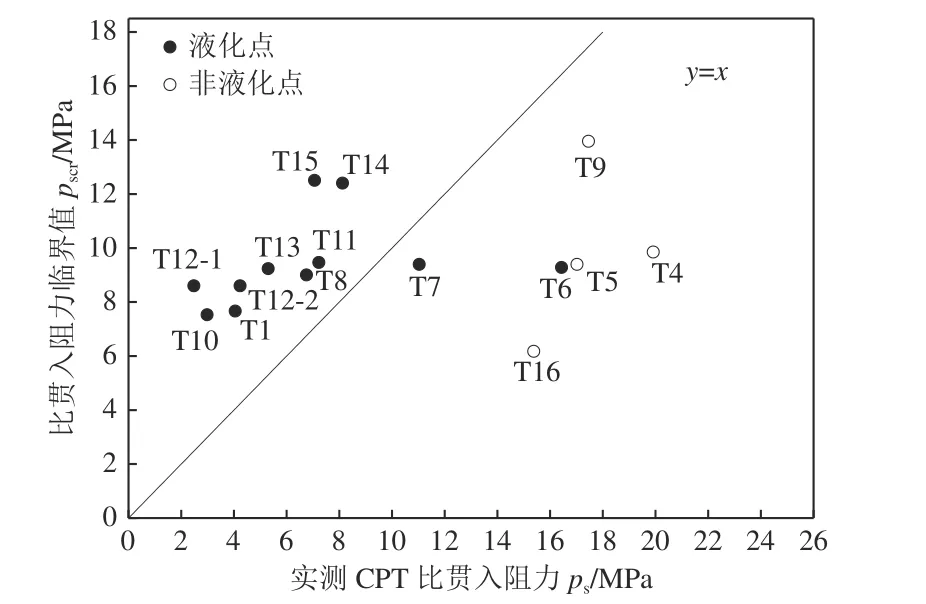

2.2 2 次測試數據對比

將利用上述公式合成的ps(表6)與第1 次測試的ps(表1)進行對比,結果如表7 所示,2 次測試得到的上覆非液化層厚度對比如表8 所示,中國規范方法對第2 次測試數據合成ps指標(第2 次測試ps與第2次測試du)的判別結果如圖4 所示。

表8 上覆非液化層厚度對比Table 8 Thickness comparison of the overlying non-liquefied layer

由表7、表8 可知,絕大多數測試點的ps值和上覆非液化層厚度du均發生了變化。由圖2、圖4 可知,基于第2 次測試數據不同指標的液化判別結果基本相同,僅有部分測試點受側壁摩阻力fs的影響,位置發生了小幅度移動。這說明我國CPT 液化判別方法中基于ps指標和基于qc指標的液化判別式具有較好的一致性。

圖2 中國規范方法對第2 次測試數據的判別結果Fig. 2 Identification results for the second CPTU test data using Chinese code methods

圖4 中國規范方法對第2 次測試數據合成ps 指標的判別結果Fig. 4 Identification results for the composed ps values based on second CPTU test using Chinese code methods

第2 次測試相對于第1 次測試而言,上覆非液化層厚度du和比貫入阻力ps均發生了變化,為分析其對液化判別結果的影響程度,以控制變量法進行分析。

2.2.1 上覆非液化層厚度對判別結果的影響

由表8 可知,除T1、T4、T7、T9、T10、T15、T16 測試點上覆非液化層厚度變化較大外,其他測試點變化均較小。其中,上覆非液化層厚度變大的測試點有T1、T4、T6、T8、T10、T11、T12-1 和T12-2,上覆非液化層厚度變小的測試點有T5、T7、T9、T13、T15 和T16,上覆非液化層厚度不變的測試點為T14。

控制比貫入阻力ps不變,即利用第1 次測試的ps和第2 次測試的du進行液化判別,判別結果如圖5 所示。對比圖1 和圖5,分析上覆非液化層厚度(液化層埋深)對判別結果的影響。由圖1、圖5 可知,上覆非液化層厚度變化較大的測試點,在判別結果圖中均沿y軸方向發生了顯著移動,其中,上覆非液化層厚度變大的測試點均向下移動,而上覆非液化層厚度變小的測試點均向上移動。但上覆非液化層厚度的變化未顯著改變判別結果,可見本次上覆非液化層厚度的變化對液化判別結果的影響較小,不是主要因素。

圖5 基于第1 次測試ps 與第2 次測試du 的液化判別結果Fig. 5 Identification results for the first test ps and second test du

2.2.2 比貫入阻力對判別結果的影響

由表7 可知,經30 年的變化,T1、T6、T8、T10、T12-2、T14、T15、T16 測試點的ps值增大,而T4、T5、T7、T9 測試點的ps值減小,T12-1 和T13 測試點的ps值幾乎不變。

控制上覆非液化層厚度du不變,即利用第2 次測試數據合成的ps與第1 次測試的du進行液化判別,結果如圖6 所示。對比圖1 和圖6,分析比貫入阻力ps(液化層強度)對判別結果的影響。由圖1、圖6 可知,ps值變大的測試點在判別結果圖中的位置均向右移動,而ps值變小的測試點在液化判別結果圖中的位置均向左移動,T12-1 和T13 測試點的位置幾乎未變化。由圖2、圖6 可以看出其判別結果基本一致。

圖6 基于第2 次測試ps 與第1 次測試du 的液化判別結果Fig. 6 Identification results for the second test ps and first test du

由此可知,土體強度變化是造成2 次測試判別成功率相差較大的主要原因,這也說明經過30 年,唐山地區各測試點的液化層土體強度已發生較大變化,土層液化可能性也發生了較大變化,基于第2 次CPTU 測試數據建立的液化數據庫,可靠度較低,并不能代表1976 年唐山大地震時的液化情況。

3 第1 次測試數據分解

第2 次測試數據不能代表地震時土層的力學性質,而第1 次測試數據由于指標缺陷,不能通過目前使用較多、判別效果較好的土質分類圖及液化判別方法進行分析,無法對液化判別方法的改進提供實質性的數據支持。基于上述矛盾,將第1 次測試的數據指標ps分解為qc和fs,利用分解得到的qc和fs對第1 次測試數據指標進行補充完善。

3.1 分解方法與結果

王蕾等(2021)進行數據檢驗時發現,經30 年的變化,正確測試點土層力學性質雖發生了變化,但其土層土類并未改變,可認為摩阻比Rf未發生較大變化。因此,本文將第2 次測試得到的摩阻比Rf當作第1次測試時各土層的摩阻比,利用式(17)和式(18)推導得到式(19),將第1 次測試所得ps分解為qc和fs。這樣得到的qc和fs雖有誤差,但相比第2 次測試數據更具代表性。具體計算公式如下:

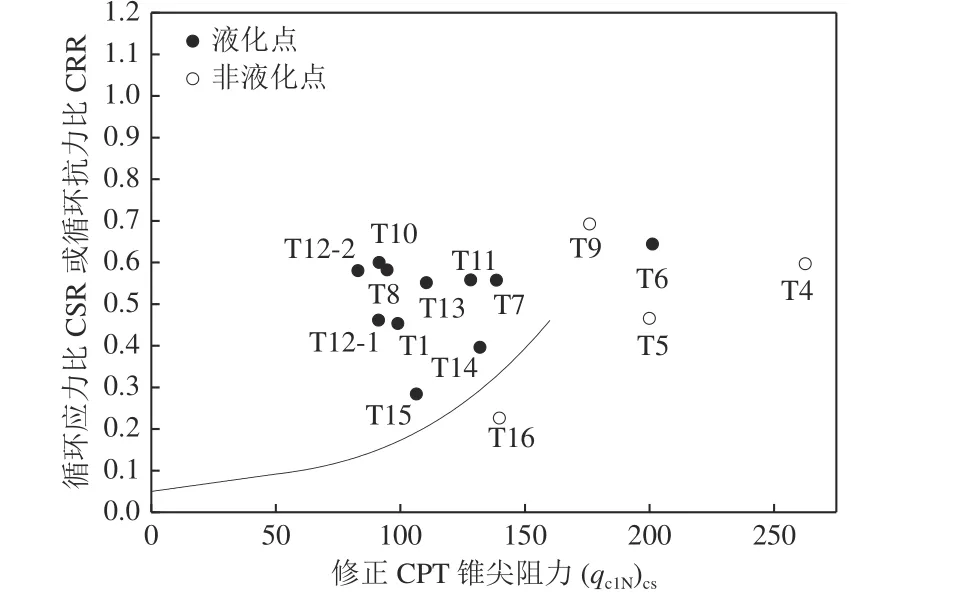

將第1 次測試的比貫入阻力ps和第2 次測試的摩阻比Rf代入式(17)與式(19),得到各測試點的分解qc和fs,如表9 所示。

表9 基于第1 次測試數據ps 的分解qc 與fs 指標Table 9 qc and fs values decomposed from the first test ps data

3.2 基于分解數據的液化判別

將表9 中的分解數據及第1 次測試的現場土層埋深條件(表1)代入中國規范方法和NCEER 推薦方法,判別結果分別如圖7、圖8 所示。

圖7 中國規范方法對第1 次測試數據分解指標的判別結果Fig. 7 Identification results for decomposed data from the first test using Chinese code methods

圖8 NCEER 推薦方法對第1 次測試數據分解指標的判別結果Fig. 8 Identification results for decomposed data from the first test using NCEER methods

由圖1、圖7 可知,利用中國規范方法對分解指標qc的判別結果與基于第1 次測試ps指標的判別結果幾乎一致,反映出由ps分解得到的qc和fs具有較高的可靠性。通過對比圖2 與圖7、圖3 與圖8 的判別結果可知,基于第1 次測試ps分解指標的液化判別結果優于基于第2 次測試指標的液化判別結果。

圖3 NCEER 推薦方法對第2 次測試數據的判別結果Fig. 3 Identification results for the second CPTU test data using NCEER methods

液化判別的優良效果證明利用第1 次測試數據ps分解得到的qc和fs較第2 次測試數據更具代表性。

3.3 基于第1 次測試分解數據的唐山大地震CPT 液化數據庫

本文建議利用第1 次測試數據ps分解得到的qc和fs對第1 次測試數據指標進行補充完善,基于第1 次測試分解數據的中國規范方法、NCEER 推薦方法CPT 液化數據庫分別如表10、表11 所示。

表10 基于第1 次測試分解數據的中國規范方法CPT 液化數據庫Table 10 CPT-based liquefaction database from the first test decomposed data according to Chinese code methods

表11 基于第1 次測試分解數據的NCEER 推薦方法CPT 液化數據庫Table 11 CPT-based liquefaction database from the first test decomposed data according to NCEER methods

4 結論

(1)本文首先給出了基于2 次測試數據的唐山大地震CPT 液化數據庫,利用我國規范方法和NCEER推薦方法對數據庫進行了液化判別,發現針對第1 次測試數據的判別成功率較高,而針對第2 次測試數據的判別成功率較低。這是因為經30 年的時間,絕大多數測試點的液化層強度與埋深均發生了較大變化,土層液化可能性已發生較大變化。因此,基于第2 次CPTU 測試的液化數據庫可靠性較低,對液化判別方法的改進意義較小。

(2)為直接對比2 次靜力觸探數據,本文將第2 次測試數據qc和fs進行了合成,將2 次測試數據的ps進行了對比,用控制變量法分析了不同因素對液化判別結果的影響,得出各測試點土層強度的變化是導致2次測試數據液化判別結果不同的主要原因,而上覆非液化層厚度的改變對液化判別結果的影響較小。

(3)本文利用第2 次測試數據摩阻比Rf對第1 次測試數據ps進行分解,分解為qc和fs指標。液化判別結果表明,相比第2 次測試數據,分解指標具有更高的可靠性。因此,本文建議使用分解指標qc和fs,彌補第1 次測試指標的缺陷,未來對CPT 液化判別方法進行改進時,建議使用本文基于第1 次測試分解數據的唐山大地震CPT 液化數據庫。