重大政策頻落地 數字經濟迎新機

2022年1月12日,國務院印發了《“十四五”數字經濟發展規劃》,要求到2025年,數字經濟邁向全面擴展期,數字經濟核心產業增加值占GDP比重達到10%。從數額上講,我國數字經濟產業規模將從2020年的約7.90萬億,增長至2025年的12.50萬億。政策一出,隨即引起市場重點關注,云計算、數字貨幣等相關板塊當日均實現上漲。

事實上,近年來國家連頒政策,促進數字經濟落地深化,該產業重要性日益凸顯。隨著數字經濟產業壯大,旗下各細分領域也將迎來良好發展機遇。

此次《“十四五”規劃》,主要提出了五點內容:

包括5G、6G、光纖寬帶以及“東數西算”工程等;

后面區域性、全國性的數據交易所會加速推進。“數據”會越來越值錢;

其中數字產業化里面繼續強調了國產替代,要在傳感器、大數據、人工智能、區塊鏈等前瞻性領域發揮舉國體制優勢;

“促進生活消費品質升級”、“培養全民數字消費意識和習慣”,并明確提到了智慧社區、智能家居、虛擬現實、云游戲等應用場景;

協調統一的數字經濟治理框架和規則體系基本建立,跨部門、跨地區的協同監管機制基本健全。政府主導、多元參與、法治保障的數字經濟治理格局基本形成,治理水平明顯提升。

值得一提的是,數字經濟產業早已被高度重視,據不完全統計,2021年以來已有十余項國家和地方層面的數字經濟相關政策出臺。(見表一)

來源:互聯網公開資料整理

分析機構普遍認為,隨著政策不斷出臺,數字經濟產業將轉向普惠共享新階段,在培育發展新動能、提升經濟質量效益方面大有可為。

數字經濟為何成為發展焦點?綜合各方分析機構觀點,主要有三個原因。

當前傳統經濟的發展勢頭有所放緩,而云計算、互聯網、大數據等新技術興起,數字經濟已成為繼農業經濟、工業經濟之后的主要經濟形態。順風前行,顯然能使國家整體經濟發展加速。

在疫情海外市場出口遇阻下,以社交、直播電商為代表的新電商模式快速發展,釋放了潛在內需消費;與此同時,數字經濟有效打通了生產、消費、分配和流通環節,促進供給與需求精準匹配,優化了對外開放水平。

數字基建指以信息網絡為基礎、以信息技術與萬物融合創新為驅動力,對各個行業進行數字化改造的新型基礎設施。隨著整個社會向信息化、數字化、智能化的不斷發展,數字基建的賦能效應逐漸顯現,助力交通、電力、水利、管網、市政等領域數字化轉型,為經濟發展注入新動能。

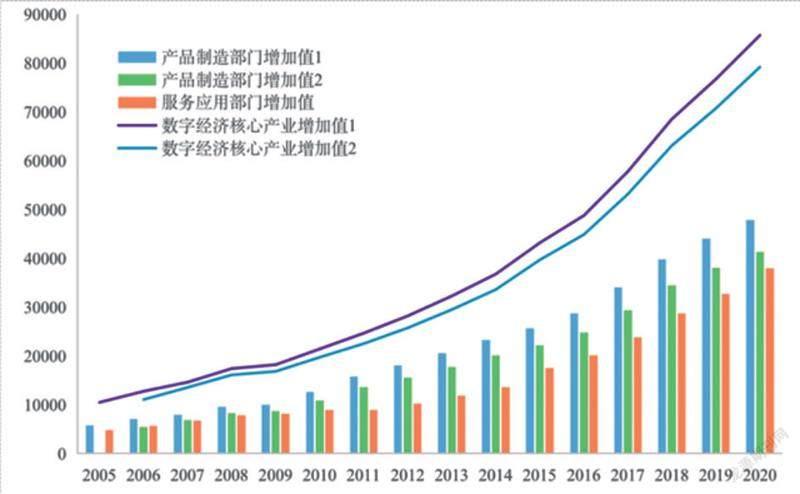

數據來源:國家統計局、中國統計年鑒、國民經濟和社會發展統計公報、中國工業統計年鑒、中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃、2035年遠景目標綱要等。

近年來,數字經濟產業規模不斷壯大。中國信通院、財通證券等的數據顯示,我國數字經濟的規模已經由2005年的2.60萬億,增長至2020年的39.20萬億,占GDP比重高達43.70%,其中我國數字經濟規模為5.40萬億美元,位居世界第二,增速9.60%,位居全球第一。