一個人,影響一座城

楊林 高蘊秀 劉曉

2021年12月1日上午,天氣晴朗。衛輝市后河鎮第二中學的300多名住校生在操場上排隊領到了新棉被。

校長梁合印介紹,后河二中是一所典型的農村學校,現在的情況和以前相比好了很多,但依然有近1/10的學生來自單親家庭,有一半學生是留守兒童。最近,夜晚氣溫降到了零下,買世蕊愛心團隊就及時送來了棉被,“多年來,買世蕊像媽媽一樣關心著我們學校的留守、貧困兒童。”

在一個手提袋中,我看到了學生們送給買世蕊的禮物——有手工疊的千紙鶴、畫的畫,更多的是寫給買世蕊的信,大多開頭是“親愛的媽媽”,結尾是“我愛您”,字體非常端正,看得出孩子們寫得很認真。

在后河二中不大的操場上,記者還碰到了新鄉市婦聯主席朱麗珍。朱麗珍剛任職不久,但對買世蕊并不陌生。她說,2021年3月,買世蕊在全國婦聯主辦的第三屆新時代巾幗志愿服務征集展示活動中,被評為全國巾幗志愿服務“十大感動人物”之一。買世蕊在關愛女童、助老幫困等方面做出了突出貢獻,并示范、引領、帶動了一大批人,讓新鄉成了一座“好人城”。

她是150多位老人的“閨女”

1963年3月,買世蕊出生在河南新鄉衛輝的一個回族家庭。

小時候她得了重病,因家貧無錢醫治,被迫輟學。當時,在農村插隊的姐姐把她接到農村。村里好心的大爺、大娘為她找偏方、熬草藥,還送來雞蛋和糧食給她補身體。慢慢地,她的病好了。臨走,她表示會把鄉親們的恩情記在心里,以后有機會,一定加倍奉還。鄉親們擺擺手,說只想做個好人,不圖回報。此后,買世蕊的心中就種下了“做好人”的種子。

長大后,買世蕊參加工作,成為新鄉市糖業煙酒公司的一名營業員。她待人真誠,工作出色。1981年,她剛滿18歲,就挑起一個虧損門市部經理的擔子。也就是從那個時候起,她經常蹬著三輪車為行動不便的老人送貨。有時,看老人生活困難,她還自掏腰包為老人買煤、買藥等。

張友蓮老人是五保戶。買世蕊在工作之余,承擔了老人的大部分家務,拆被洗衣,買米買面,帶老人看病、拿藥。數年后,老人溘然長逝,買世蕊又為其操辦了后事。

業余時間,買世蕊不愛游公園、逛商場,卻愛往位于新鄉市牧野區的河南省榮軍醫院跑。

榮軍醫院里住的都是為革命立下汗馬功勞的傷殘老紅軍。買世蕊看到這些特等、一級傷殘軍人雖有組織照顧,但仍有許多不便時,就主動為他們提供生活服務。漸漸地,老榮軍們都喜歡上了這個勤快、善良的姑娘,親切地叫她“閨女”。一些傷殘盲人老榮軍一聽到買世蕊熟悉的腳步聲,就興奮地相互轉告“咱閨女來了,咱閨女來了”。

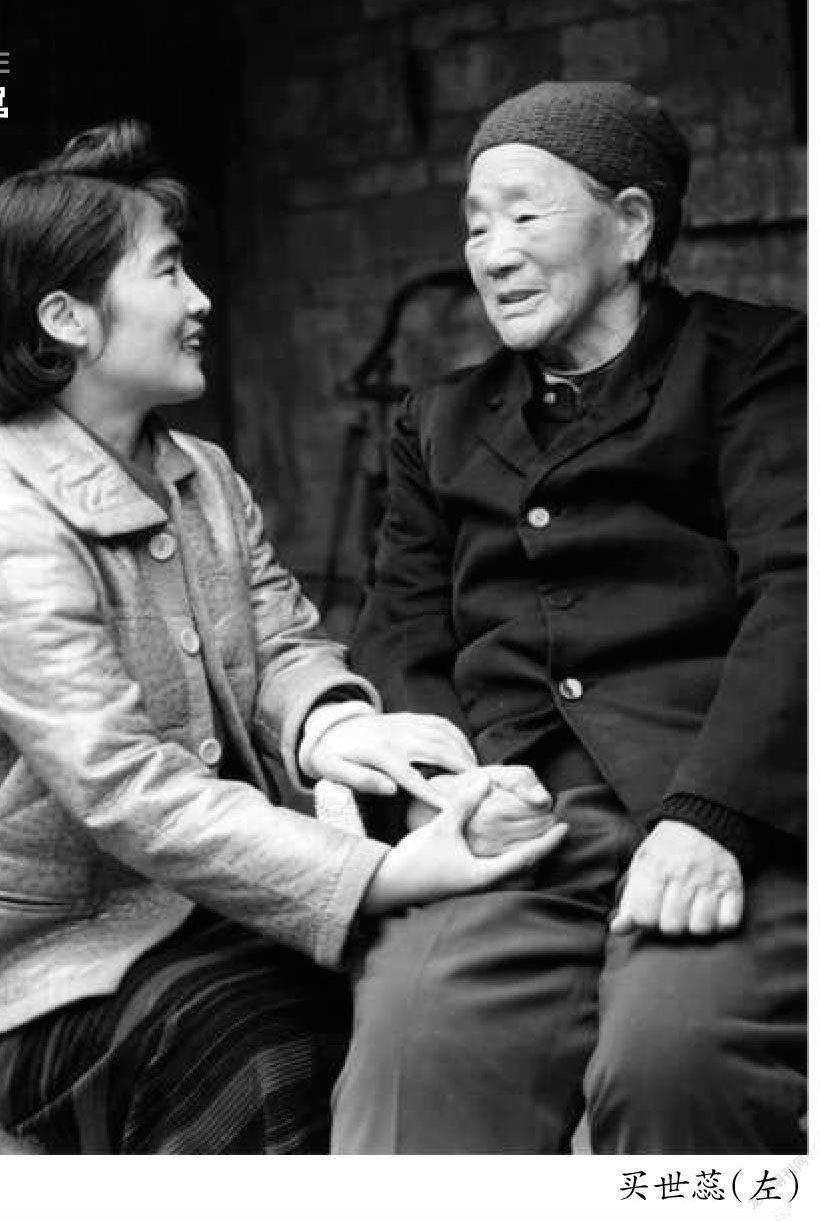

82歲的龐鳳蘭,因感染腦膜炎導致雙目失明。提起買世蕊,她直豎大拇指:“這閨女心眼兒好,一直記著俺,每年八一、中秋、春節,都拿著東西來看俺。”王大元拉著買世蕊的手:“孩子,我13歲參加革命,一生無兒無女,是你讓我享受到了天倫之樂。”

據了解,40年來,買世蕊先后被150多位老榮軍、老紅軍和孤寡老人認作“女兒”,和50多位老人結成幫扶對子,先后為8位孤寡老人養老送終。央視《夕陽紅》欄目曾對此做過專題報道。

買世蕊對孤寡老人的關愛,在社會上引起強烈反響。好口碑也為她所在的公司帶來了良好的經濟效益——她當初接下的虧損門市部很快扭虧為盈。此后,公司領導又將一家瀕臨倒閉的商店交給她管理。很快,這家商店也起死回生。后來,她又自籌資金在鬧市區開了一家批發超市。由于社會效益和經濟效益顯著,這家超市被命名為“河南省巾幗文明示范崗”。許多顧客非她的商店不進,非她的商品不買,認準了買世蕊這個人,“買世蕊”三個字成了新鄉市響當當的品牌。

她還是500多個孩子的“媽媽”

買世蕊是150多位老人的“閨女”,也是500多個孩子的“媽媽”。

2004年,買世蕊到衛輝山區調研,得知當地許多女孩因家貧而輟學,非常心疼,便于當年5月在衛輝市后河鎮成立了河南省第一個以個人名義資助的“世蕊春蕾女童班”。第一個女童班有40個孩子,年齡最小的叫程雅平,僅6歲。

從小學一年級到高中畢業,買世蕊除替女童們支付學習、生活費用外,每逢兒童節、中秋節、春節等重大節日,都會帶上新衣、文具、書籍去看望她們,暑假還會包車接她們去城里玩幾天。女童們都自發地喊買世蕊“媽媽”。

程雅平在電話里對記者說:“因為有了買媽媽,我才有機會第一次穿新衣、第一次用新書包、第一次接觸電腦、第一次逛公園……”她記得最清楚的一件事是,小學二年級暑假,買媽媽帶“春蕾班”同學去部隊參觀。當時,同學們被允許登上坦克體驗一下,她因個頭小爬不上去,是買媽媽把她抱上去的。程雅平說,她至今還清楚地記得當時的感受——“媽媽的手好溫暖,身上的味好好聞。”

2016年夏,第一屆“春蕾班”的學生參加高考。40個孩子,23個超過一本線,其他學生也都進入普通高校。程雅平以高于一本線近20分的成績考入河南理工大學測繪工程專業。如今,24歲的她在中國科學院大學讀研。“如果不是買媽媽,我哪有機會上大學,哪有機會來北京深造,早在農村嫁人生娃了!”程雅平感慨。

除“春蕾班”外,買世蕊還針對農村留守兒童辦了多期“世蕊愛心班”。2010年,程雅平的妹妹程雅芝進入第二期“愛心班”,也成了買世蕊的“女兒”。

據了解,目前已有500多名貧困、留守兒童因上“春蕾班”“愛心班”受益,通過讀書,直接或間接地改變了命運。

她把自己300多萬元的收入全部用于幫扶弱勢群體

個人的力量總是有限的,如何擴大影響,把微光聚成暖陽,是買世蕊最想做的事。

早在2004年初,她就倡議組建了“世蕊愛心志愿服務隊”,經常帶隊上街開展志愿服務。受到她幫助的人,聽過她事跡的人,紛紛要求加入志愿服務隊。如今,這支志愿服務隊已吸納50多個愛心團隊,有近2萬名注冊志愿者。近兩年,在疫情防控、防汛救災等突發事件上,這個隊伍顯示出了一呼百應、不可小覷的力量。

2017年3月,買世蕊成為新鄉市創建全國文明城市形象代言人。此后,她進機關、進校園、進鄉村、進社區,宣講社會主義核心價值觀和文明道德行為規范400余場,受益群眾十幾萬人。

為更好地學習好人、宣講好人、傳承好人精神,同年9月,新鄉市委在市人民公園內建成了“新鄉好人館”,買世蕊既是負責人,也是宣講員。“好人館”收錄展示了200余位道德模范和好人的感人事跡,為凡人立傳,讓義舉上榜,搭建起一座好人與社會之間愛的橋梁。幾年來,來此參觀、學習、聆聽好人故事的絡繹不絕。

記者來到“新鄉好人館”,隨手翻看厚厚的留言簿,看到一位宋先生的留言:“買世蕊幾十年如一日,堅持為人民群眾做好事,一般人很難做到,我很敬佩!”確實,做一件好事易,做百件好事難;幫一人易,幫千人難;當一日好人易,成年累月地當好人,難上加難。

我問買世蕊是怎么做到的,她說:“我沒把自己定位為商人,我把自己定位為好人;我不認為幸福是對金錢物質的追求和享樂,我更愿意把幫助他人當成責任和幸福。”

買世蕊既要經營、管理企業,又要參加各種社會活動,還要抽出時間去基層調研,每天忙得像陀螺一樣。買世蕊的兒子黃游洋說,自己小時候就沒怎么吃過媽媽做的飯,小學上的寄宿學校,中學在三姨家蹭飯。“我媽根本沒時間一日三餐在家做飯,小時候我還有些不理解,但長大后我真正理解了。她是一個胸懷大愛、無私奉獻的人。她為別人付出很多,而社會也回饋給了她榮譽。隨著社會職責的加重、社會活動的增多,她已不再是我一個人的母親,而是社會上很多人精神上的依靠。我能做的就是盡量不讓她為我操心。”

身為獨生子女的黃游洋,從媽媽身上很早就學會了理解別人,并盡己所能地幫助別人。小時候,春節快到了,媽媽帶著新衣、新書包去看望山區孩子,卻忘了給他買新衣。他懂事地說:“媽媽,我不穿新衣服,省下來的錢給弟弟妹妹們用吧。”上小學時,學校號召大家給西部山區的孩子捐款,他把積攢的零花錢全捐了出去。

以前,家里不富裕,買世蕊每月的工資幾乎都貼補給了幫扶對象;后來,家里經濟條件好些了,買世蕊幫扶的范圍也大了;再后來,買世蕊成了公司董事長,把事業經營得紅紅火火,還把自己300余萬元的收入全部用于幫扶弱勢群體,回饋給了社會。而他們一家三口住在一套50多平方米的單位老單元房中幾十年,直到黃游洋結婚,才買了一套三居室。“對此,我和我爸從沒抱怨過,相反,我們,包括我愛人,都特別理解和佩服我媽。我有了孩子之后,小家伙不用教,從小就知道做好人、幫助人,這也是受奶奶的影響吧。”提起這些,黃游洋很是自豪。

“別說給家人做飯了,她連吃飯的時間都沒有。”在買世蕊單位,一個員工邊比畫邊對記者說,“她有個大茶缸,我經常見她用茶缸泡上方便面,端著上車,這樣一頓飯在路上就解決了。”

新鄉市婦聯主席朱麗珍介紹,最近幾年,在新鄉市委、市政府、市婦聯的大力支持和倡導下,在買世蕊及其愛心團隊的影響下,學好人、做好人蔚然成風。新鄉市2017年被評為全國文明城市,2020年再次上榜。截至目前,新鄉有7位全國道德模范及提名獎獲得者,數量居全國同級城市前列;5位河南省道德模范及提名獎。另外,新鄉有100人榮登“中國好人榜”,41人榮登“河南好人榜”。

李麗是與買世蕊相處了幾十年的老同事。在她的手機里,買世蕊的電話號碼備注是一個“姐”字。她解釋,買世蕊沒架子,她和買世蕊年紀相差不大,從不喊“買總”,而是喊“姐”。提起買世蕊,她先是“批評”:“不講究生活品質。衣服都是一二百元一件的,而且一件衣服穿好幾年,去年冬天是這件衣服,今年冬天還是這件衣服。”接著是嘆氣:“唉,省下的錢,都拿去幫助別人了。”然后是敬佩:“你別說,她無論做事還是做人,從來只有公心沒有私心,不服不行!”

買世蕊40年如一日,做好人、辦好事,不僅贏得了同事、職工的擁護,更贏得了廣大群眾的愛戴。她連續三屆當選全國人大代表,先后榮獲“全國勞動模范”“全國擁軍模范先進個人”“全國三八紅旗手”“第三屆全國道德模范提名獎”等榮譽,并榮登“中國好人榜”,2021年3月又被評為“全國巾幗志愿服務十大感動人物”。

【編輯:楊子】

一個人做點好事并不難,難的是一輩子做好事。買世蕊40年如一日,做好人、辦好事,引領廣大群眾積極參加巾幗志愿服務活動,讓新鄉成了一座名副其實的“好人城”——