礦用井下雙動力運人車的設計

黃 華

山西工程職業學院 機電工程系 太原 030006

1 設計背景

近年來,我國以防爆柴油機為動力的無軌膠輪車輔助運輸技術呈現快速發展趨勢,在煤礦安全、高效生產中發揮了重要作用,但同時也帶來了煤礦巷道廢氣排放濃度加劇和柴油資源消耗加劇問題。

目前,煤礦井下以防爆蓄電池為動力的輔助運輸車輛自身的很多關鍵技術并不完善,如防爆鋰電池能量密度僅是地面鋰電池的1/3,導致續航里程較短,大噸位運輸很難實現。由此,蓄電池車不能大范圍替換井下防爆柴油機輔助運輸車輛,從而給解決井下巷道污染問題帶來困難。

由于地面電車經過數十年的發展,以架空線形式電源作為動力的電車技術較為成熟,為煤礦礦用井下雙動力運人車的設計提供了有益參考。筆者借鑒地面電車以架空線電源作為動力的模式,開發設計了礦用井下雙動力運人車。

2 技術方案

2.1 整車系統組成

礦用井下雙動力運人車主要由防爆柴油機和防爆電機兩個動力系統、傳動系統、電氣系統、集電系統、操作系統、液壓系統、氣動系統共七部分組成,具體組成結構如圖1所示。

圖1 礦用井下雙動力運人車組成結構

2.2 整車結構形式

根據礦用井下雙動力運人車的傳統設計、使用習慣,以及實際現場調研情況,礦用井下雙動力運人車宜采用整體式底盤。

整體式底盤的駕駛操控性能較好,視線開闊,舒適性好。目前,各礦運行的運人車車身以長頭式和平頭式兩種居多。考慮到整體設計方案采用了雙動力,相比傳統設計多增加了一套動力源設備,為達到整體外觀設計更加協調美觀的目的,礦用井下雙動力運人車采用整體式的長頭車身,將駕駛室與車身合為一體,這樣乘客可以從后門和副駕駛車門兩個地方下車,縮短了下車時間。

2.3 軸距設計

根據整體式車身設計理念,初步設定前懸長度為1 170 mm。為了保持車身的穩定性,盡量增大軸距。前輪轉向角按32°計算,確定軸距為3 620 mm,如圖2所示。

圖2 礦用井下雙動力運人車軸距

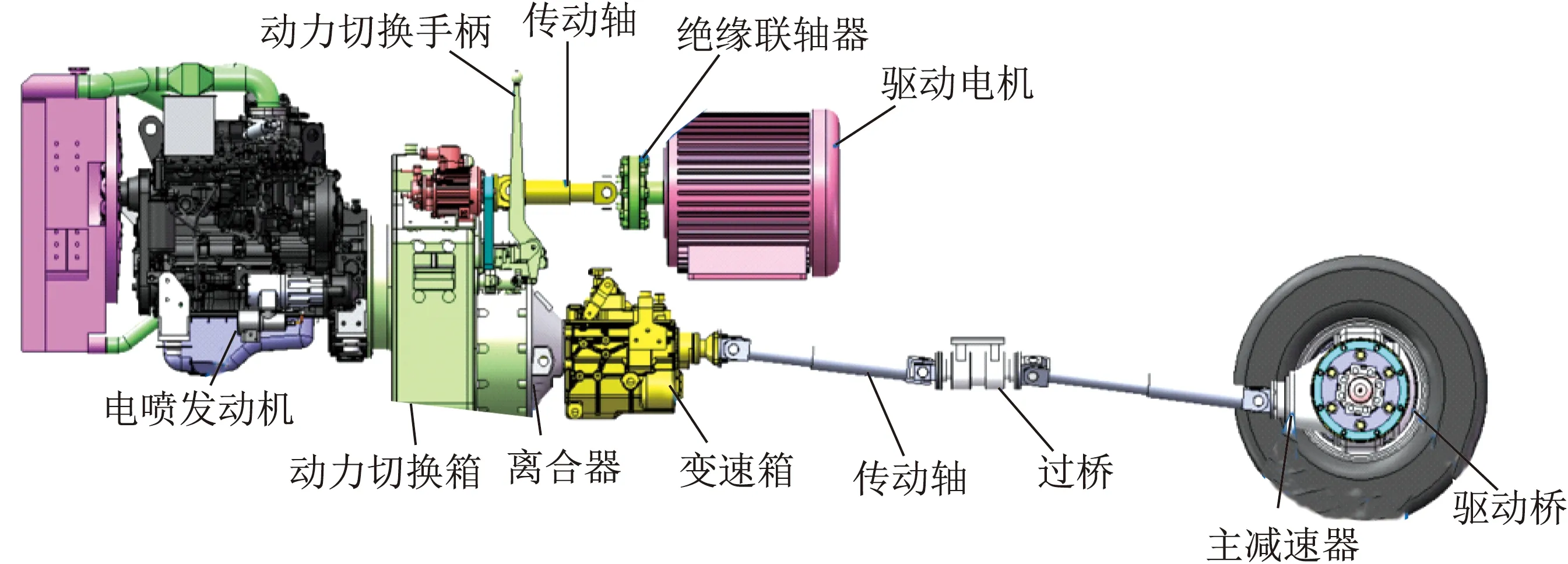

2.4 傳動系統設計

傳動系統的設計是礦用井下雙動力運人車設計的核心,傳動系統的結構直接決定整車結構的合理性。由于礦用井下雙動力運人車使用防爆柴油機和防爆電機兩個動力源,因此將兩個動力源合理結合是傳動系統設計的關鍵。

礦用井下雙動力運人車傳動系統如圖3所示。采用機械傳動方式,由動力切換箱直接連接離合器和變速箱。雙動力驅動共用一套傳動輸出系統,通過動力切換箱實現動力源的選擇及互鎖,整個傳動系統使用一套離合器和變速箱,駕駛操縱方式更簡化。

圖3 礦用井下雙動力運人車傳動系統

3 集電裝置

為了保證集電裝置受流的穩定性,采用頂滑式且有輔助導向軌道的雙碳刷設計,主要優點如下:① 輔助導向軌道能起到穩定集電小車的作用;② 頂滑式集電裝置的碳刷在滑觸線的下方,有利于集電小車的快速入網與脫網;③ 與同一根滑觸線接觸的兩個碳刷在兩個獨立的四連桿機構上,通過彈簧的拉力保證與滑觸線接觸,同時保證集電裝置受流的可靠性。

集電裝置整體采用輕量化設計,零部件采用薄壁鈑金件,絕緣材料滿足強度要求,非絕緣的元部件采用鏤空設計。集電裝置如圖4所示。

圖4 集電裝置

集電裝置是煤礦輔助運輸車輛的集電系統,具有掛網和托舉上網兩種工作方式。采用掛網方式,通過電液系統操作翻轉輪組件,抱住接觸網的導向軌。集電裝置的碳刷與滑觸線接觸取電,向車輛系統供電。采用托舉上網方式,入網后靠托舉油缸預壓力使集電裝置與網線接觸。托舉油缸無桿腔連接液壓蓄能器,在集電裝置受到沖擊時,能夠起到能量吸收的作用。

通過試驗發現,采用掛網方式工作時,集電裝置的安全銷未能起到安全作用,存在安全隱患。另外,集電裝置直線行駛速度過快時會出現脫軌現象。綜合考慮利弊,礦用雙動力運人車采用托舉上網方式工作。

4 駕駛操縱系統

駕駛操縱系統是礦用井下雙動力運人車設計的關鍵,人機工程學是研究重點。由于礦用井下雙動力運人車具有防爆柴油機和防爆電機兩個動力源,因此在設計人機顯示界面時,采用防爆柴油機驅動,系統自動顯示防爆柴油機工作參數,采用防爆電機驅動,系統自動顯示防爆電機工作參數。駕駛操縱系統如圖5所示。

圖5 礦用井下雙動力運人車駕駛操縱系統

主駕駛座椅位置的前后、高低可調節,可以滿足不同司機坐姿的要求。后座椅采用雙排面對面布置,中間通道跨距大于600 mm,座椅安裝面至內飾頂部不小于1 000 mm,座椅上表面距離客箱內飾頂部不小于1 000 mm,符合人機工程設計理念。所有座椅都配有獨立安全帶,安全性高。座椅采用阻燃抗靜電絕緣材料,提高防護等級。整車內飾采用絕緣內飾材料,在提高整車美觀性、安全性的同時,給乘坐人員以溫馨的感覺,提高乘坐的舒適感。礦用井下雙動力運人車駕駛操縱系統滿足人機工程設計理念,布置合理,可操作性好,安全舒適。

5 結束語

礦用井下雙動力運人車采用防爆柴油機和防爆電動機作為雙動力源,具有閉鎖功能的動力切換箱,實現了動力源的選擇及互鎖。采用煤礦用逆變交流變頻調速控制技術及系統,具有防爆、高效、安全、節能的優點,可應用于煤礦井下輔助運輸,提升煤礦井下輔助運輸的技術水平,對煤礦井下輔運裝備的快速發展具有重要意義。