杭州市未來鄉村建設現狀及啟示

張凱月

(浙江農林大學,浙江 杭州 311300)

0 引言

2021年1月,浙江省提出打造一批在公共服務、環境、生活、文明4 個方面分別實現均等化、生態化、智慧化、現代化的未來鄉村,標志著浙江省未來鄉村建設正式啟動。2022年1月,浙江省人民政府辦公廳印發《關于開展未來鄉村建設的指導意見》,提出在持續深化“千村示范、萬村整治”工程的基礎上開展未來鄉村建設[1]。2022年2月,浙江省農業農村廳、浙江省財政廳、浙江省城鄉風貌整治提升工作專班辦公室等聯合發文,公布了第一批100 個未來鄉村建設試點村,4月公布了第二批未來鄉村創建名單。未來鄉村建設是鄉村振興進一步推進的新需要。從杭州市、舟山市、紹興市等地未來鄉村建設實踐情況來看,未來鄉村是美麗鄉村的升級版,是集美麗生態、美麗文化、美麗經濟、美麗生活于一體的新形態。2021年,杭州市出臺了《杭州市未來鄉村建設工作方案(試行)》《杭州市未來鄉村建設評價指標體系(試行)》。在此基礎上,2022年杭州市出臺了《杭州市未來鄉村建設指南》,并確立啟動創建未來鄉村38個,致力于打造基礎設施完善、產業融合發展、生態環境優美、智慧化治理的鄉村共同體。杭州市通過未來鄉村建設,不斷探索鄉村“共富美”的新路徑。

1 杭州市未來鄉村建設現狀

未來鄉村建設作為一項新型系統性工程,需要摸著石頭過河,邊建設邊尋找突破口。杭州市堅持將“建立鄉村試點、未來鄉村建設研究、經驗總結”同步進行,逐步建立完善的未來鄉村政策體系、工作體系和評價指標體系[2]。杭州市未來鄉村建設以“五化十場景”(“五化”指的是人本化、生態化、數智化、共享化和融合化,“十場景”指的是未來黨建、未來平安、未來共享、未來產業、未來生態、未來鄉建、未來互助、未來雙創、未來人文和未來治理)為焦點,前期進行高標準、高質量未來鄉村規劃,努力打造人居環境優美、農民收入水平高、產業經濟內生力強、數智技術應用廣泛、基礎設施完善、鄉風民風淳樸的未來鄉村。

1.1 加強政策支持

杭州市針對未來鄉村建設出臺了一系列政策文件,包括《杭州市未來鄉村建設工作方案》《杭州市未來鄉村建設指南》《杭州市未來鄉村試點創建評價指標體系(試行)》,切實發揮政策引領作用,不斷完善相關建設內容和保障措施,為杭州市鄉村發展繪制了美好藍圖。

1.2 注重多元參與

為促進未來鄉村建設,杭州市由市級統籌安排,強化縣級主體責任,推進市、縣、鄉三級工作聯動,加強各級之間的溝通和監督。同時,杭州市注重動員社會力量參與其中,通過政府、企業、高校、群眾等各方通力合作,不斷吸納未來鄉村建設優秀人才,拓寬資金的投入渠道,為未來鄉村建設提供充足的人力、物力、財力支持,促進未來鄉村建設。例如,政府相關部門通過開展各類競技活動,鼓勵村民積極參與未來鄉村建設,實現村民共建的場景,引導資本回流、項目回投未來鄉村建設;加大財政和金融政策支持力度,通過與企業和高校建立合作,吸納未來鄉村建設需要的人才、資源、資金、項目[3]。

1.3 堅持以人為本

杭州市未來鄉村建設以“人”為核心,堅持將滿足村民的需求作為基點。首先,完善的基礎設施是鄉村建設的基礎。杭州市不斷加大投資力度完善鄉村基礎設施,如水利工程、電力、公路硬化、通信、垃圾處理和防災抗災等設施。其次,依據不同主體需求的多樣性和差異性特點打造差異化未來場景,切實覆蓋兒童、老人等全年齡段和殘障群體等各類群體,有效保障未來鄉村中的每個人都能真實感受到鄉村建設帶來的幸福感。最后,主要由村民對鄉村建設成效進行監督和評價。《杭州市未來鄉村試點創建評價指標體系》重點關注各村村民對鄉村建設的滿意度,并以此作為評價標準,將村民的需求落實到位。其中增加了“群眾對村班子滿意度90%以上”等相關指標對村莊及鄉村治理者進行約束監督,保障了村民的權益。在未來鄉村后期建設過程中,杭州市不斷根據村民需求進行動態調整和改善,以滿足農村居民對美好生活的向往和追求,讓村民切實感受到傳統鄉村向未來鄉村轉變帶來的便利與幸福。

1.4 堅持數字引領

杭州市通過數字賦能,激活鄉村活力,推動高水平全面小康、高質量共同富裕建設。杭州市將數字化植入鄉村治理、文化、產業、醫療、養老等各種應用場景,構建鄉村智能化生產生活場景,持續推進鄉村跨區域融合發展,鼓勵構建資源共享、文化共融、服務共建、跨區域共治、產業共同發展的共建、共治、共享鄉村共同體。數字化已成為杭州市未來鄉村最鮮明的特征。

在數字化服務建設方面,杭州市發展智慧醫療、遠程教育、智慧養老,讓老年人能夠在家享受到醫療服務,讓年輕人有機會接受遠程教育;推行共享交通,村民直接用微信或支付寶掃碼便可騎行共享單車和共享電動車,讓村居充分享受快捷、方便的服務。在數字化產業發展方面,杭州市大力發展數字農業、智慧民宿,不斷推動產業升級,為村民實現增產增收提供了新路徑。其中,智慧民宿的發展可以讓游客線上篩選房源信息,打破了時間和空間的阻隔。

1.5 堅守鄉村底色

未來鄉村建設是浙江省“千村示范、萬村整治”工程的延續和提升,是對美麗鄉村建設的新探索。綠水青山就是金山銀山,杭州市在未來鄉村建設中注重對鄉村的微改造,保留鄉村的鄉土本色,順應鄉村肌理進行深入系統化整治。同時,杭州市重點對歷史遺產和鄉土文化的保護傳承,把鄉村的“根”留住,讓綠水青山、田園庭院成為鄉村居民最舒心的生活環境;注重未來鄉村凈化、綠化、美化協同發展,創造并維護優美綠色的生活環境。如余杭區徑山村將鄉村與青山綠水融合發展,創造天然的有機生活環境;蕭山區橫一村打造田園風光,建設美麗庭院,進而發展旅游經濟。

2 杭州市未來鄉村建設成效

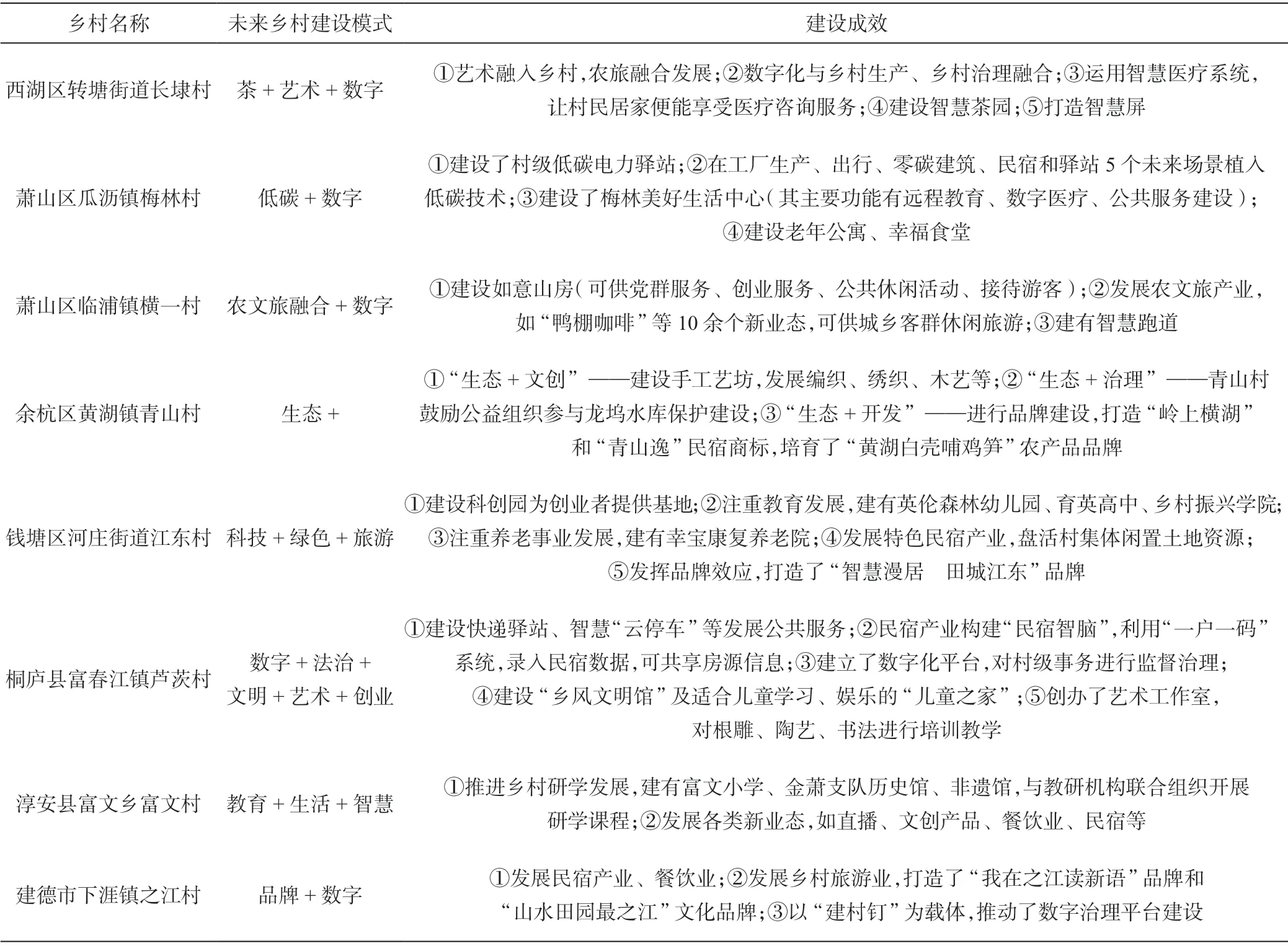

自2021年開展未來鄉村建設以來,杭州市涌現了8 個未來鄉村建設優秀示范點。這些村莊結合自身的生態優勢、資源優勢發展規模化產業,將其轉化為經濟優勢,不斷推動鄉村建設,促進農民增收,讓農民群眾有更多幸福感、獲得感。例如,西湖區轉塘街道長埭村在村內指揮中心建設集鄉村治理、生產管理、公共服務和生態監測等功能于一體的智慧屏,便于村務管理;蕭山區瓜瀝鎮梅林村在未來鄉村建設過程中積極發展低碳技術等;蕭山區臨浦鎮橫一村根據村民及游客的健康需求,設置了智慧跑道,通過智慧數據采集桿收集跑步信息,吸引了大量游客前來體驗,同時將農文旅融合,促進了農民增收;余杭區黃湖鎮青山村基于環保、生態理念,推動鄉村治理和旅游業發展;錢塘區河莊街道江東村不斷完善村內基礎設施,發展特色經濟和旅游產業,致力于打造人美、村美、民富的未來鄉村;桐廬縣富春江鎮蘆茨村通過建立“民宿智腦”數字平臺,有效促進了產業轉型和服務升級,促進了當地旅游業發展;淳安縣富文鄉富文村與周邊村莊協同發展第三產業,改善村民生活環境,為促進村民增收共同發力;建德市下涯鎮之江村依托特有的山水資源和地理優勢發展第三產業,2021年村集體收入100 萬元,實現了村集體增收。這8 個未來鄉村示范點為杭州市未來鄉村建設發展提供了先行經驗,其主要發展模式及發展成效如表1所示。

表1 杭州市未來鄉村建設優秀案例

從這8 個未來鄉村建設示范點發展現狀可以看出,各村莊建設都融入了數字化,注重產業轉型和新業態發展,致力于實現人居環境優美、服務設施完善、村民增產增收的美好愿景;但其發展模式的側重點各不相同,各村有效發揮村內特色資源優勢和地理區位優勢,根據該村的資金情況對原有的地理風貌、風俗文化等進行合理開發和利用,打造了適合該村的未來鄉村建設模式,因地制宜激發鄉村發展活力。

3 未來鄉村建設啟示

因不同村莊的區域、環境、經濟發展情況等各不同,杭州市未來鄉村建設存在差異。但杭州市始終堅持以人為本的原則,注重鄉村底色的保留,并在此基礎上推動鄉村數智化發展。根據杭州市未來鄉村建設經驗,其他地區可因地制宜尋找自身的未來鄉村建設道路。

3.1 注重鄉村底色

鄉村承載著中華文明的記憶和歷史,蘊含著深厚的文化底蘊。首先要留住鄉村底色。未來鄉村建設不能一味照搬照抄其他地區的建設經驗,需要根據村莊的基礎條件、資源要素、地理區位、交通狀況等實際情況,發揮資源稟賦優勢,激發鄉村的發展活力[4]。同時,未來鄉村建設不是將鄉村城市化,而是在保留鄉村底色的基礎上重塑鄉村肌理。要想實現鄉村可持續發展,需要加強對村內資源的合理開發,加強對村內生態環境、文化習俗、建筑文物的保護,避免走入“大拆大建”的誤區。其次要擦亮鄉村底色。政府、企業、村民等各主體要注重生態環境保護,注重人居生活環境的改善。當地政府有關部門應積極推動人居環境整治行動,增強村內的日常保潔,加大對企業綠色生產的監督管理,將綠色發展理念融入產業發展中,推動鄉村風貌提升工作提質增效。

3.2 注重數字賦能

現階段,互聯網、大數據、云計算、人工智能等信息技術發展日益繁盛,不僅城市地區發展需要數字技術的支撐,農村地區也需要將數字化不斷融入村民的生產生活。未來鄉村建設為數字化與鄉村建設融合提供了機會。在未來鄉村建設中,需要將農村醫療、教育、文化、公共服務、產業等各方面與數字化相融合,如建立一體化智能服務系統,通過智能服務平臺對村內事務進行統一的監督管理,讓農村居民享受到一站式服務帶來的便利與快捷[5]。在醫療方面,可以發展遠程醫療,讓老人足不出戶便能享受到醫療服務。在教育方面,可以發展線上或遠程教育,為農村學生爭取更多的線上教育資源,也為技術人員提供更多的線上培訓機會。在公共服務方面,可以采取先停車后付費,通過掃二維碼直接付費等服務。在產業發展方面同樣可以融入數字化,如進行線上管理和銷售。未來鄉村建設在生產生活各方面都可以通過數字賦能,激發村內的發展活力,為農村居民提供智慧化的生產生活環境。

3.3 注重村民參與

未來鄉村建設單靠政府無法持續推進,需要各相關主體共同努力,尤其是村民這一不能被忽視的主體。村民有權利和義務參與村莊建設[6]。例如:政府可以建立支持村民建言獻策的工作機制,開通線上線下建言和投訴渠道,鼓勵村民積極參與家鄉建設,讓村民為未來鄉村建設提出自己的觀點和建議,由村民對其建設管理進行民主監督;鼓勵村民在村內創業,激活村內新業態,為更多的村民提供工作機會;村民可以積極參與村內環境整治等工作,爭當未來鄉村建設的志愿者,為村內環境整治貢獻自己的力量。在鄉村建設過程中,要想讓村民真正發揮主人翁作用,則應讓其真實感受到共建帶來的幸福感,同時要重塑鄉村的自治功能,拉近村集體與村民之間的距離,進一步提高村務決策的科學性和民主性[7]。