集聚動力:成華產業功能區引領城市更新

吳志明 周淼葭

成華區城市風貌

當前,城市發展正在由外延擴張式向內涵提升式轉變,城市更新作為存量時期主要的城市發展和空間治理方式,是資源環境約束背景下國土空間規劃管理的重點領域。

立足于產業提質與城市更新發展,成都市成華區高質量打造了成都熊貓國際旅游度假區、成都龍潭工業機器人產業功能區、成都成華區東郊記憶藝術區三個市級產業功能區,為探索城市發展新路徑做出了有益實踐。

成都熊貓國際旅游度假區標志性景觀之一

產業功能區是推進城市動能轉換、經濟提質增效的空間載體,是區域經濟發展面向未來的增長極。而隸屬成華區三大市級產業功能區之一的成都熊貓國際旅游度假區正是成都新消費產業生態圈旅游業產業鏈的主要承載地之一。

正如《當代縣域經濟》記者看到的那樣,憨態可掬又俏皮可愛的巨型熊貓矗立在度假區門旁招攬八方賓客,讓人們的心情不由得變得好起來。不同于傳統的度假區的單調,成都熊貓國際旅游度假區賦予了多項現代城市文旅應有的內涵。

在現場記者了解到,度假區擁有成都大熊貓繁育研究基地、北湖生態公園兩大核心資源。

熊貓基地改擴建區自今年元旦建成投用后,熊貓基地由以前的1035畝擴大到如今的3750畝,包括熊貓溪谷、探索密林、無限山丘、英雄農場、寶藏湖泊、科學珍探等主題樂園都已面向公眾開放,大熊貓品牌吸引力加速引爆提升,預計游客量將達1500萬人次/年。

而北湖生態公園作為錦城綠道的重要節點,依托環城生態區景觀綠地、北湖水體等自然生態資源,按照“可進入、可參與、景觀化、景區化”打造的集熊貓文化、水文化、竹文化、客家文化等特色于一體的開放式景區及多功能市民樂園。

據了解,近年來成都熊貓國際旅游度假區管委會充分發揮核心資源優勢,著力打響大熊貓超級IP,圍繞“熊貓國際度假、文創會展和國際商務”三大主導產業,重點發展熊貓主題游樂、主題演藝、科普研學、住宿餐飲等細分領域配套產業,規劃建設“一中心兩館三場四街區”,全面彰顯大熊貓品牌價值、文化價值和經濟價值。

2021年,度假區管委會先后前往上海、重慶等地高質量舉辦招商引資推介會,借助市區各類招商活動大力宣傳推介度假區資源,成功簽約了“大熊貓IP”打造暨“熊貓地球村”項目、超級奧萊項目、商界熊貓文旅科技項目等項目16個。同時組織專人專班促進探索世界、天府熊貓演藝中心、大熊貓國家公園數字展覽館、大熊貓科普劇場、大熊貓主題街區、超級奧萊等項目落地工作,策劃“熊貓地球村”項目,助力成華構建“三軸八圈”現代商貿空間格局。

熊貓國際旅游度假區取得的多項耀眼成績,與其機制的創新是分不開的。多方聯動協作機制的初步建立使得度假區運轉的效率倍增,自成都熊貓國際旅游度假區管委會去年2月正式運行開始,就實施了員額制管理,組建了天府熊貓集團,“小管委會+大專業公司”的管理模式基本成型。管委會專注戰略研究、規劃編制、城市配套、管理服務,專業公司負責建設運營、投資融資、招商引資和綜合服務等運營工作的格局也基本形成。管委會還推動成華產業基金與四川省文投集團合作設立省文產基金,并與四川省大熊貓科學研究院、成都大學等多個高校和科研機構建立戰略合作關系,共同推動度假區發展。

在未來的工作中,度假區將圍繞建圈強鏈行動方案,進一步做優產城融合空間組團、做美城園相融公園城區、做強宜居宜業生活高地、做好綠色轉型發展標桿。從這一點上來說,就是要進一步聚焦城市更新,秉持“總體策劃、片區開發、軸線帶動、組團打造、地標增色”思路,構造生態環境保護屏障,持續完善公共服務配套,將生態優勢轉化為發展優勢,推動低碳循環發展。在科學布局的基礎上,也正在加快培育熊貓創意設計、影視動漫、展會節事等延伸產業和熊貓國際交往、現代商貿、版權運營及衍生品開發等關聯產業,不斷提升產業發展的集中度和顯示度,著力構建熊貓主題消費新場景,打造大熊貓文旅品牌核心承載地和世界旅游名城首選目的地。

成都熊貓國際旅游度假區景觀

位于成都龍潭工業機器人產業功能區內的卡諾普企業生產車間。周淼葭 攝

2021年12月3日,記者在冬日暖陽中來到成都龍潭工業機器人產業功能區。從最初的工業園區發展成為今日的工業機器人產業功能區,園區厚積薄發,經過十多年不斷調整,最終找準了自己的定位與優勢,蓄勢騰飛。

龍潭工業機器人產業功能區從2004年最初定位于發展都市工業,到2007年定位發展總部經濟,到2018年調整為新經濟發展,再到2019年的產城一體總部經濟發展,最后到如今的工業機器人產業功能區,從其發展的時間脈絡不難看出,園區的發展愈加專業化、具象化。

如今,龍潭工業機器人產業功能區已是四川省級產業開發區、成都市級產業功能區,隸屬于成都智能制造產業生態圈,是成華區“十四五”時期推進“產業立區”戰略重要承載地。

成都龍潭工業機器人產業功能區管委會發展規劃部副部長孟陶告訴記者,我國工業機器人行業自2000年以來一直保持著高速成長,隨著政策端和市場端的持續發力,工業機器人成為各地區爭奪的藍海。

而龍潭工業機器人產業功能區的工業機器人產業早在2012年就已起步,當時為龍潭大學生創業園的5人創業團隊開始主攻國產機器人“大腦”控制器,該團隊在此后成立了卡諾普公司。在一系列政策支持及市場需求的拉動下,功能區工業機器人產業快速發展。目前,產業發展已初具規模,功能區工業機器人產業已涵蓋了部分核心零部件研發及系統集成,應用行業涉及汽車制造、電子信息、能源裝備等。2020年,功能區工業機器人主導產業及關聯企業總產值約174.52億元,實現全口徑稅收252.67億元,2021年一季度銷售工業機器人近1000臺,同比增長100%。

除了日益增長的產值與銷售數據之外,功能區部分重點企業優勢明顯。當前,功能區已集聚成焊寶瑪、焊研科技、卡諾普、微精電機、焊科機器人等工業機器人重點企業十余家,其中,卡諾普公司已成長為工業機器人控制器、電氣系統、伺服系統等四項國家標準主要起草單位、四川省首批“瞪羚企業”、2020年成都市新經濟“雙百工程”重點培育企業,卡諾普智能機器人基地項目將實現批量化“機器人造機器人”的國際前沿智能制造模式,榮獲“2017年恰佩克·優秀機器人零部件獎”,而成焊寶瑪也獲得了“2017年恰佩克·汽車行業十大系統集成商獎”。

孟陶說,工業機器人被譽為“制造業皇冠頂端的明珠”,是衡量一個國家科技創新能力和高端制造業水平的重要標志,已經成為全球新一輪科技和產業革命的重要切入點。經過多年發展,龍潭工業機器人產業功能區的工業機器人產業總體上基礎較好,在中西部具有一定優勢,正處在由“量的儲備”向“量質雙提升”的蓄勢起飛階段。

在新一輪競爭中,龍潭工業機器人產業功能區應充分把握工業機器人產業發展的時代機遇,瞄準國內智能化、自動化改造市場需求,建設特色鮮明、優勢突出的工業機器人產業集群。

老舊的廠房,廢棄的倉庫,殘缺的磚瓦,銹跡斑斑的鋼管……這些固有的印象組成人們對過往老工業區的記憶。然而,當記者踱步來到原本該如此呈現的成華區東郊時,只覺此處于厚重的歷史文化氣息中煥發出勃然的生機。

在高大的法國梧桐掩映下,干凈的青灰色街道邊是一幢幢改造后的磚紅色樓房,古樸的樓體結構配上現代藝術設計后的外觀,于耳目一新中留存著20世紀的工業風骨,衍生出一種新的出眾氣質,將硬邦邦的復古工業風與標新立異的前沿藝術完美融合,成為成華區乃至全成都市一處特別的存在——東郊記憶藝術區。

作為成都市工業遺存數量最多、分布最集中的區域,東郊記憶藝術區結合工業遺存特征和上位規劃要求,以城市品牌重塑為目標,進行點位活化再造,促進影視音樂關聯產業聚集。

東郊記憶藝術區管委會副主任羅曦說,藝術區的建設發展堅持“工業風+文創范”發展定位,將工業遺存資源統一規劃、合理串聯,探索“遺產保護與利用并行、資源與文化互動、產業與品牌兼容、功能與環境互融”的新打法,為1.78萬平方米保留廠房和片區產業發展深度賦能,提高規劃設計合理性,提升片區價值,統籌推動16處工業遺存保護性再造、產業化改造、景區化營造,著力打造彰顯工業風的文旅新地標、文創新空間、文娛新熱地尋找“工業遺存+文創園區+文旅地標”三位一體區域活化新途徑,逐步摸索“以遺存活化促產業升級、以產業升級建場景、以場景培育興消費”的文商旅城融合創新發展之路。

成都東郊記憶藝術區的CEC784·萬谷智慧產業園

成都東郊記憶藝術區一隅

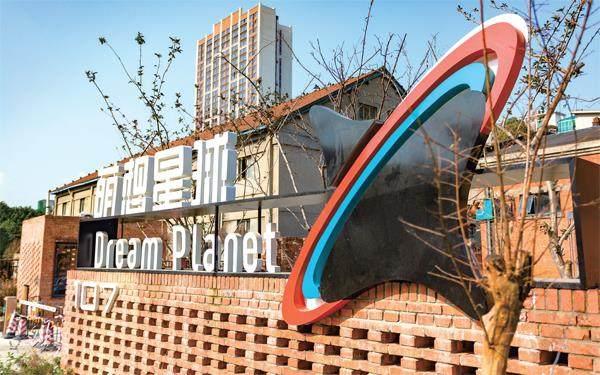

成都東郊記憶藝術區的萌想星球·107文創產業園

在記者看來,這樣的定位規劃是合理的,也是精準的。自改造發展以來,東郊記憶藝術區已先后獲得“四川十大文旅產業地標”“改革開放40年·中國開放發展最具活力園區”“文商旅融合發展活力區”等多項榮譽。

在藝術區的CEC784·萬谷智慧產業園,創新服務經理陳宇翔說,萬谷智慧產業園是以科技創新為目標,以科技服務為支撐,聚焦TMT產業的創新型科創+文創產業園區。他們的發展目標是建設具有全國影響力的產業科技創新中心、文化創意中心,成為中國電子在西南地區的創新策源基地、引領區和重要增長極。毋庸置疑,萬谷是成功的,目前已入駐企業近150家,產業園為這些企業提供多項服務,其產業生態與園區自然生態的雙生態體系使入駐企業能夠享受到稀缺資源。

離萬谷智慧產業園不遠的地方,是萌想星球·107文創產業園,這里是成華區新時代文明實踐基地。曾經,這里是成都東郊工業文明的搖籃,是紡織廠、百貨公司和寶泰實業三家公司的倉庫,通過綜合改造,這里搖身變成了開放式城市文化空間,紅磚庫房不再是倉儲,而是集潮流視頻、創意直播、藝術設計及線下體驗為一體的文創消費新空間。

萌想星球107文創園的品宣部經理劉成霖介紹說,自園區2020年底對外開放以來,已陸續入駐哆哆喵選共享直播、吾同體育、方糖設計、一方路文化、布后花園等重點文創類企業30余家,其中總部或旗艦店企業占50%以上,空間入駐率逾90%。待園區成熟運營后,這里將帶動800—1000人就業,年總產值近6億元。同時,園區實行完全開放式管理,園區內的餐飲、休閑、文化配套項目將引導周邊消費提檔升級,也會成為區域新的消費場景。

(圖片除署名外均由成都市成華區發展和改革局提供)