面向火星探測的CO2工質射頻離子推力器離子源性能研究

楊謹遠,張思遠,李 程,李昊霖,孫安邦

(西安交通大學電氣工程學院 電力設備電氣絕緣國家重點實驗室,西安 710000)

0 引言

作為太陽系的行星之一,火星是地球的近鄰,對火星的研究將有利于空間資源的開發和利用,為此,各先進國家都制定了火星探測計劃。人類對火星的探測計劃可追溯至20世紀60年代,從蘇聯發射的“Mars 1960A”火星探測器(因運載火箭出現故障,導致發射失敗)開始[1],至2021年5月15日“天問一號”火星探測器成功著陸火星,全球已進行了近50次火星探測任務,宣布了多項載人登陸火星計劃[2-3]。但是,火星地表極其苛刻的環境條件和地火之間的距離給火星探測與載人航天飛行任務帶來了挑戰:火星地表過大的晝夜溫差[4](白天28℃,夜晚-132℃)將導致固體、液體火箭發動機不能正常運行;常規化學推進系統由于比沖較低,在進行火星探測以及距離更長的深空探測時將因為需要攜帶大量燃料而使成本過大。因此有必要發展新型的推進技術以突破火星環境以及長距離航行對航天器動力系統可靠性和成本方面的限制。電推進技術的工作原理是將電能通過不同途徑轉換成工質的動能,使其噴出,形成高速射流并產生推力[5]。相對于常規化學推進技術,電推進技術具有比沖高、壽命長、推力易于控制等優點,有利于航天器的長距離深空飛行。

感性耦合等離子體是一種適用于低氣壓下的等離子體源,已被廣泛應用于半導體工業、國防和航天領域[6]。其放電機制為:射頻能量由射頻天線(線圈)通過電磁場的方式饋入放電腔體內形成等離子體。感性耦合等離子體存在兩種放電模式,即低輸入功率時的容性耦合模式(E模式)和高輸入功率時的感性耦合模式(H模式)。低輸入功率(E模式)時,等離子體由線圈間電勢差產生的軸向電場El激發;高輸入功率(H模式)時,等離子體由環向感生電場Eθ激發和維持[7]。相較于E模式,H模式下等離子體密度更高,發光強度更強。射頻離子推力器(RIT)作為一種以射頻感性耦合方式產生等離子體的靜電式電推力器,除去電推力器共有的優點外還具有結構簡單、耦合效率高、等離子體密度高、無電極燒蝕等特點,在火星探測及長距離深空探測中擁有獨特優勢。

射頻離子推力器受到多家研究機構的關注。1962年,德國吉森大學的Loeb教授等[8]開始了對射頻離子推力器的研究。他們針對不同空間任務的需求,研制了從“RIT-1”至“RIT-35”的一系列不同尺寸的推力器[9]。美國Busek公司針對立方星的需求,研制了“BIT”系列的射頻離子推力器,推力范圍覆蓋μN至mN級別,可作為微納衛星的主動力系統[10-12]。法國ThrustMe公司基于無中和器的設計理念,先后研制了采用電負性工質的“PEGASES”“PEGASES II”樣機和利用射頻自偏壓效應的“Neptune”樣機[13-17]。“PEGASES”系列樣機通過電離電負性工質,使用磁體約束電子,在放電腔體中形成“離子-離子”等離子體,柵極系統可交替引出正負離子實現自中和;“Neptune”樣機向柵極施加射頻信號,利用屏柵、加速柵和等離子體接觸面積不等的特點,在柵極系統間形成自偏壓效應,在持續引出正離子的同時脈沖式地噴出電子實現自中和。Loeb等[18-19]針對火星載人航天任務,提出了使用核能和大型射頻離子推力器相結合的核電推進概念。

CO2是火星大氣的主要成分(約占95.32%體積分數)[20],研制以CO2為工質的電推進技術將對火星探測以及更遠距離的深空探測具有重要意義。本文以CO2為工質的射頻離子推力器離子源為研究對象,概述電推進在火星深空探測的應用背景和射頻離子推力器研究現狀;介紹射頻離子推力器的原理、本課題組所研制的射頻離子推力器離子源樣機和試驗平臺;開展射頻離子推力器離子源在CO2工質下的點火試驗;對比Ar工質和CO2工質下腔內等離子體參數的診斷結果;研究射頻功率對CO2工質下腔內等離子體參數的影響;列舉對柵極施加直流電壓后的推力器離子源離子束流引出試驗結果;分析屏柵電壓、射頻功率、進氣流量和柵極透明度對推力器離子源柵極電流參數的影響,為火星探測提供理論與實踐基礎,為工程設計提供指導。

1 樣機與試驗平臺介紹

射頻離子推力器一般包括:工質供給、放電腔體、射頻天線、柵極系統、中和器和外結構框架。以CO2工質為例,其工作過程如圖1所示,工質經氣路供給至放電腔體,射頻能量由射頻天線耦合進放電腔體,使中性粒子發生電離形成等離子體,在柵極系統作用下,正離子(主要為CO2+)從屏柵上游的等離子體鞘層中引出、聚焦并加速,形成準直的離子束流被高速噴出并產生推力,中和器向離子束流發射電子以保證推力器整體呈電中性。

圖1 射頻離子推力器原理圖Fig.1 Schematic of the radio-frequency ion thruster

CO2是一種多原子分子,其放電過程較為復雜[21],反應體系中包含多種粒子(如CO2、CO、O2、O、O3、CO2+、O-、e、CO+、O2+、O+和C+等),存在多種碰撞過程(如彈性碰撞、電離碰撞、復合反應、解離碰撞、振動激發、附著碰撞等)。研究[22-24]表明,反應體系中主要的帶電粒子為CO2+、e和 O-,因此,圖 1中以CO2+、e、O-三種主要帶電粒子來代表放電腔體內形成的等離子體體系。

本課題組研制的射頻離子推力器離子源如圖2(a)所示。其中,放電腔體為石英玻璃制成的圓柱形結構,內徑60 mm,長100 mm,壁厚5 mm,表面燒制了內徑4 mm,壁厚2 mm的進氣管,該進氣管通過卡扣與氣路連接,內有橡膠圈保證氣密性。柵極由不銹鋼制成,為保證裝配的便捷性,采用雙柵極平面型結構,使用云母片保證柵極間絕緣、控制柵極間距。柵極參數為:屏柵孔直徑1.9 mm、加速柵孔直徑1.2 mm、屏柵厚度0.5 mm、加速柵厚度1 mm、柵極間距1 mm、引出孔圓心距2.4 mm。射頻天線采用柱面耦合的方式,由截面外徑6 mm,內徑4 mm的空心紫銅管繞制而成。為屏蔽射頻天線向真空室輻射的能量,防止室內氣體輝光放電和電弧放電,制作了如圖2(b)所示的屏蔽罩,其外殼接地。

圖2 射頻離子推力器離子源整體結構及部件Fig.2 Overall structure and components of the radio-frequen‐cy ion thruster’s ion source

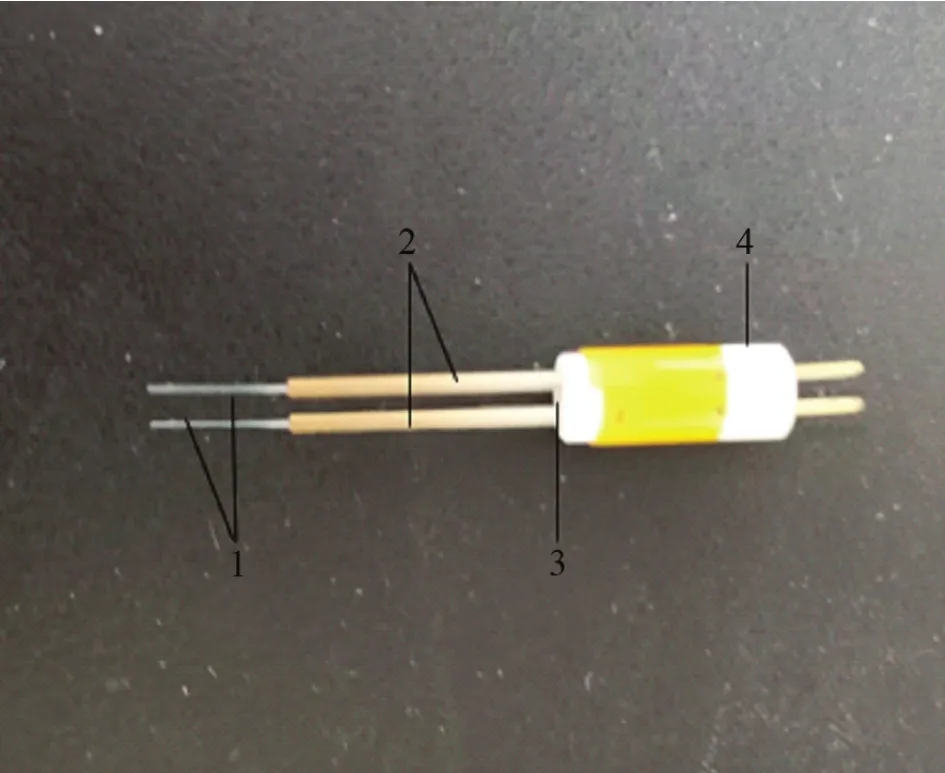

地面試驗平臺由真空室、供氣系統、射頻電源及匹配系統、柵極直流電源等組成,如圖3所示。真空室采用機械泵-羅茨泵-分子泵三級系統抽氣,空載下極限壓力可達6×10-4Pa。平臺供氣系統包括氣瓶、流量計、軟管及針閥等,氣瓶中工質氣體經過電子流量計和針閥控制,經進氣軟管進入放電腔體。使用朗繆爾雙探針(圖4)進行等離子體參數診斷,通過真空室外的探針驅動裝置移動探針,以測量不同位置的等離子體參數。

圖3 地面試驗平臺示意圖Fig.3 Schematic of the ground experiment platform

圖4 朗繆爾雙探針實物圖Fig.4 Langmuir double probe

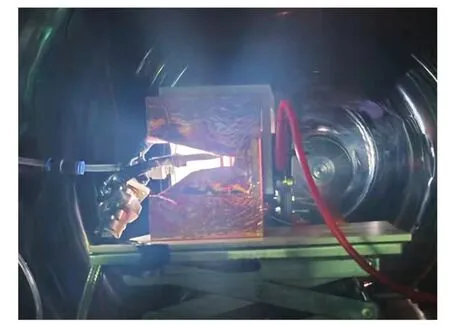

圖5為朗繆爾雙探針測得的伏安特性曲線。通過分析該曲線可得到等離子體離子密度和電子溫度信息,計算原理如下[25]:

設雙探針收集到的離子電流和電子電流分別為I1i、I2i、I1e、I2e,由于整個系統是懸浮的,有:

回路中的電流I可寫為:

電子電流I1e、I2e可寫為:

式中:I1e*、I2e*為電子飽和電流;V1、V2為探針電位;e為電子電荷;定義U=V2-V1。綜合式(1)至式(4),有:

令Ii=I1i=I2i,式(2)可化簡為:

圖5 朗繆爾雙探針測得的伏安特性曲線Fig.5 The V-I curve measured by Langmuir double probe

通過對朗繆爾探針I-V特性曲線線性擬合,對斜率進行計算即可得到電子溫度Te,例如,圖6中所示結果為Te=1÷0.3751=2.67 eV。

離子密度ni可通過式(9)進行計算:

使用朗繆爾探針診斷感性耦合等離子體時,診斷設備在射頻頻率下相當于一個低阻抗負載,探針電勢將被地電位所鉗制,導致探針無法得到準確的伏安特性曲線。為避免射頻信號對朗繆爾探針的影響,可采用在朗繆爾探針外添置如圖4所示的射頻補償電極的方法[26]。補償電極內部與探針連在一起,保證探針與電極間同電位。補償電極外表面涂有薄的氧化層,用于提高探針針尖與等離子體的耦合電容,保證探針能實時響應等離子體電勢的變化。

圖6 對朗繆爾雙探針I-V特性曲線進行線性擬合Fig.6 Linearization of the Langmuir double probe IV characteristic

2 推力器離子源點火及腔內等離子體參數診斷

2.1 CO2工質點火試驗

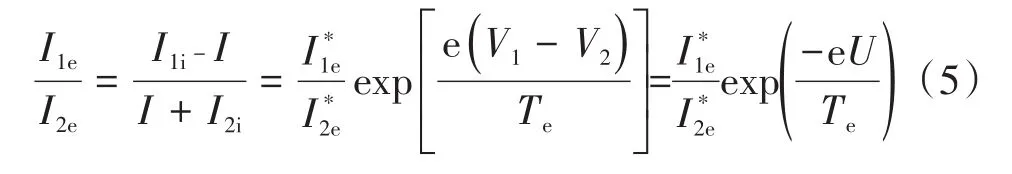

采用脈沖氣流配合適當射頻功率的方式點火,操作流程為:首先打開射頻電源調至點火功率;再打開流量計,調至工況流量,同時關閉真空室上連接流量計和推力器離子源的針閥,使從流量計到真空室壁的氣管內儲存大量氣體;隨后瞬間打開針閥,使氣管內儲存的高壓氣體涌入放電腔體內,提高放電腔體內的瞬時氣壓形成放電等離子體,待氣流穩定后即可形成穩定的自持放電,此種點火方式要求流量計為后置式閥門。圖7為CO2工質點火圖,圖中放電腔體區域發出明亮白光,表明離子源工作在H模式,通過點火驗證了CO2工質的射頻離子推力器離子源的工作可行性。

圖7 CO2工質H模式點火圖Fig.7 Ignition image of CO2working under H mode

2.2 不同工質下腔內等離子體參數診斷

實現H模式下的點火后,使用朗繆爾探針對CO2工質下的腔內等離子體參數進行診斷。為了清晰地認識CO2工質下推力器離子源的放電情況與性能表現,進行了以地面試驗中的常用工質Ar為工質的腔內等離子體參數診斷,并將其與CO2工質下的結果進行對比。試驗中使用中間開有圓孔的聚四氟乙烯(PTFE)圓板代替推力器離子源的柵極區域,以便朗繆爾探針伸入腔體內部,同時在推力器離子源尾部安裝屏蔽銅網以防止真空室內輝光放電干擾等離子體參數的診斷。

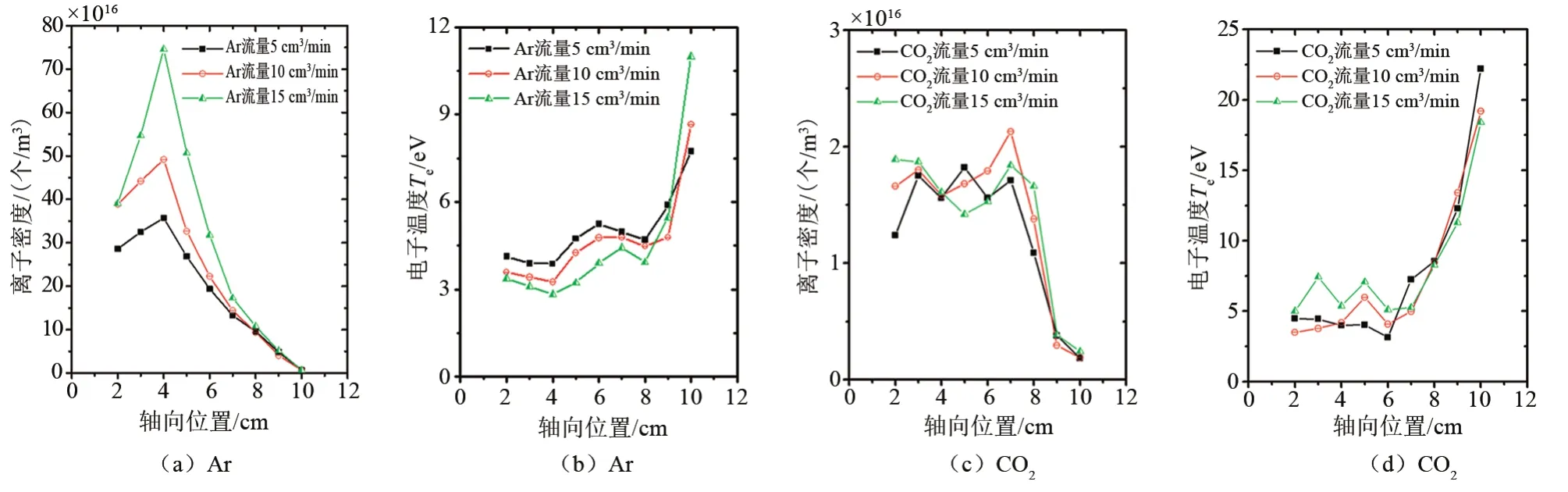

試驗中控制射頻功率在100 W,頻率在13.56 MHz。設放電腔體進氣口處為0點,PTFE圓板(原柵極)處為10 cm,得到Ar和CO2工質下在沿中軸線的腔內等離子體參數診斷結果,如圖8所示。

從圖8(a)(b)可發現,在腔內軸向2~4 cm內,Ar工質離子密度逐漸增大,在4~10 cm的區域內,離子密度逐漸減小,并隨著氣體工質流量的增加而明顯增大。電子溫度在2~4 cm內略微下降,在4~8 cm內先增大后略減小,在8~10 cm處明顯增大;工質流量越大,在2~8 cm處電子溫度整體越低,8~10 cm處電子溫度增加得越明顯。

圖8 100 W下腔內Ar和CO2等離子體參數診斷結果Fig.8 Diagnostic results of the Ar and CO2plasma parameters at 100 W

分析原因為,離子密度的變化是進氣口位置導致的氣壓梯度和射頻天線在空間內輻射的能量梯度的共同作用:越靠近0(進氣口)區域,氣壓越大,電子與中性粒子間的碰撞越頻繁;但射頻天線位于4~8 cm處時,離進氣口太近的電子不能獲得較多的能量,形成足夠的有效電離碰撞;4 cm位置距離射頻天線較近,同時離進氣口不太遠,因此該位置的電子既能和中性粒子發生足夠多的碰撞,又能接收到足夠多的天線輻射的能量,因此該位置上的有效電離碰撞次數最高,形成了離子密度峰值;8~10 cm區域因靠近出口,氣壓較低,離子密度一直呈下降趨勢,10 cm位置處的離子密度僅有1015個/m3量級。在電子溫度變化方面,4 cm位置處由于發生的電離碰撞次數最多,電子溫度損失最大,因此形成了一個極小值。同時,離射頻天線中央越近的區域內電子獲得的能量最高,因而在4~8 cm區域內電子溫度呈先增后降趨勢。由于8~10 cm區域距出口太近,氣壓較低,電子平均自由程較大,能量損失小,因此該區域內的電子溫度較高。

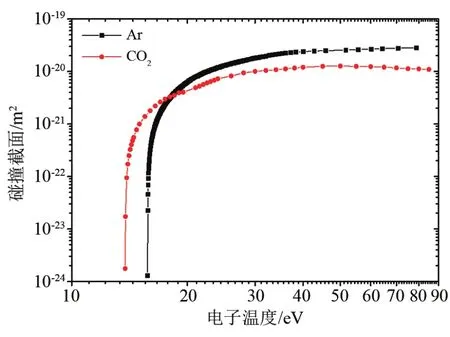

從圖8可看出,CO2工質下離子密度和電子溫度的變化趨勢與Ar工質下大致相同。但對比發現,CO2離子密度比Ar的離子密度變化平穩,相同的工況下,以Ar為工質時產生的離子密度遠大于以CO2為工質的離子密度;以CO2為工質時的電子溫度比以Ar為工質時的電子溫度高且受氣體工質流量的影響更大。這是由于在以CO2為工質的等離子體中發生了較多反應,放電腔體內存在少量CO、O2等不易參與后續反應的氣體[27],影響了CO2的電離,進而影響了腔體中的離子密度。圖9為CO2和Ar在與電子發生電離碰撞時各自的電離碰撞截面與電子能量的關系,該圖的數據來源于Biagi數據庫[28]中電子溫度在10~85 eV區間內的碰撞截面數據。

由圖9可知,CO2與電子的電離碰撞截面比Ar與電子的電離碰撞截面小,即相同流量下,電子與CO2之間的有效電離碰撞不如電子與Ar間的有效電離碰撞頻繁,所以CO2工質放電腔體內的離子密度較小。

圖9 Ar和CO2的電離碰撞截面對比Fig.9 Comparison of the ionization collisions’scattering cross sections for Ar and CO2

2.3 不同功率下腔內等離子體參數診斷

試驗中控制射頻功率為150 W,保持其余參數與2.2一致,得到CO2工質下放電腔體中軸線上等離子體參數診斷結果,如圖10所示。

圖10 150 W下腔內CO2等離子體參數診斷結果Fig.10 Diagnostic results of the CO2plasma parameters at 150 W

對比圖8(c)(d)和圖10可以發現:射頻功率增大可明顯提高等離子體密度。150 W功率下,離子密度在軸向位置2~3 cm處(靠近進氣口)和5~8 cm處(靠近射頻天線)出現了兩個峰值,原因可從氣壓梯度和射頻能量輻射強弱兩個角度分別進行解釋,即射頻功率越大,離子密度沿軸向分布受氣壓梯度和能量輻射強弱的影響越顯著;射頻功率增大能提高電子溫度在遠離出氣口處沿軸向分布的穩定程度。

3 離子束流引出試驗

以柵極電流參數反映推力器離子源離子束流引出情況,試驗電路圖如圖3所示。柵極電流參數包括屏柵電流Isg、加速柵電流Iag和收集柵電流Icg。分別改變屏柵電壓、射頻功率、工質流量和柵極透明度測量柵極電流參數。

3.1 屏柵電壓對柵極電流參數的影響

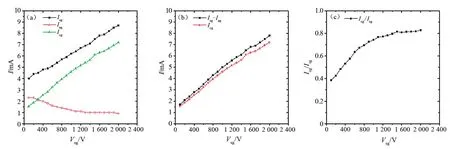

控制屏柵電壓Vsg由+100 V以100 V步長上升至+2 000 V,其余參數為:工質CO2,進氣流量10 cm3/min,射頻功率150 W,射頻頻率13.56 MHz,加速柵電壓-200 V,試驗結果如圖11所示。

由圖11(a)可知,隨著屏柵電壓Vsg的增大,屏柵電流Isg和收集柵電流Icg均近似線性增大,加速柵電流Iag逐漸減小。表明在本試驗條件下,屏柵電壓增大有助于提高柵極系統引出離子的能力并改善柵極對離子束流的聚焦效果。綜合圖11(a)和(c)可以看出,在屏柵電壓+100 V至+1 200 V區域內,加速柵電流Iag減小幅度較大,收集柵電流和屏柵電流比值Icg/Isg增幅明顯;在屏柵電壓+1 200 V至+2 000 V區域內,Iag的減小幅度和Icg/Isg的增長幅度均放緩。從圖11(b)發現,屏柵電流與加速柵電流的差值Isg-Iag和收集柵電流Icg近似相等。

圖11 屏柵電壓對柵極電流參數的影響Fig.11 Influence of the screen grid voltage on the grid’s current

3.2 射頻功率對柵極電流參數的影響

試驗中控制屏柵電壓Vsg由+100 V以100 V步長上升至+800 V,射頻功率為150 W、200 W、250 W和300 W,其余參數保持不變。試驗結果如圖12所示。試驗發現,射頻功率的增大能顯著提高Isg、Iag、Icg。這是因為射頻功率增大使腔體內的電子獲得更多的能量,腔體內的等離子體密度提高,使柵極系統能引出更多的離子。從圖12(d)可以看出,射頻功率增大會略微降低Icg/Isg,表明在本試驗條件下,等離子體密度提高會略微降低柵極系統的聚焦性能。

3.3 工質流量對柵極電流參數的影響

控制屏柵電壓Vsg由+100 V以100 V步長上升至+1 200 V,工質流量為5 cm3/min、10 cm3/min和15 cm3/min,其余參數保持不變。試驗結果如圖13所示。

圖12 射頻功率對柵極電流參數的影響Fig.12 Influence of the radio-frequency power on the grid’s current

圖13 工質流量對柵極電流參數的影響Fig.13 Influence of the working gas flow on the grid’s current

試驗發現,工質流量從5 cm3/min上升至10 cm3/min時,柵極電流參數明顯提高,這是因為增大工質流量,可以明顯提高推力器離子源放電腔體內的氣壓,提高腔體內電子與中性粒子間的有效電離碰撞次數,增大腔體內等離子體密度,從而增大Isg、Iag和Icg。但是,當進氣流量從10 cm3/min上升至15 cm3/min時,加速柵截獲電流Iag雖有上升,但收集柵上檢測到的電流Icg沒有明顯上升。

3.4 柵極透明度對柵極電流參數的影響

加工了不同引出孔圓心距(孔間距)的柵極系統,孔間距分別為2.4 mm、2.8 mm和4 mm(柵極開孔數分別為511、397和295個,屏柵透明度分別為51.2%、39.8%和29.6%,加速柵透明度分別為20.4%、15.9%和11.8%),試驗中控制屏柵電壓Vsg由+100 V以100 V步長上升至+1 600 V,其余參數保持不變,試驗結果如圖14所示。從圖14可以看出,柵極透明度對柵極系統的引出能力影響顯著,過低的柵極透明度會明顯降低引出束流的大小,并影響柵極系統的聚焦效果。

圖14 柵極透明度對柵極電流參數的影響Fig.14 Influence of the grid’s transparency on the grid’s current

4 結論

CO2是火星大氣的主要成分,本文以CO2工質的射頻離子推力器離子源為研究對象進行了地面試驗,包括點火試驗、腔內等離子體參數診斷試驗和離子束流引出試驗,驗證了CO2工質的射頻離子推力器離子源的工作可行性。主要結論有:

(1)在等離子體參數方面:試驗發現,離子密度軸向分布受氣壓梯度和能量輻射強弱兩個方面的影響;電子溫度在射頻天線附近略高,原因是出氣口處氣壓較低,電子平均自由程較大,電子缺少碰撞而具有較高的電子溫度。

(2)對比CO2和Ar工質下的診斷結果,發現以CO2為工質時腔內離子密度比Ar為工質時低,原因來自于兩方面:一方面是CO2電離產物包括CO、O2等不易參與后續反應的物質,影響了CO2的電離進而降低了離子密度;另一方面是CO2與電子的電離碰撞截面比Ar與電子的電離碰撞截面小,導致電子與CO2碰撞的次數比電子與Ar的碰撞次數少。

(3)射頻功率增大可顯著增大CO2為工質時腔內離子密度,功率越大,離子密度沿軸向的分布受氣壓梯度和能量輻射強弱的影響越顯著,遠離出氣口處電子溫度沿軸向分布越穩定。

(4)離子束流引出試驗發現,等離子體密度提高會略微降低柵極系統的聚焦性能;工質流量在一定范圍內增大可提高引出束流;柵極透明度提高能較明顯地提高柵極系統的引出能力和聚焦效果。