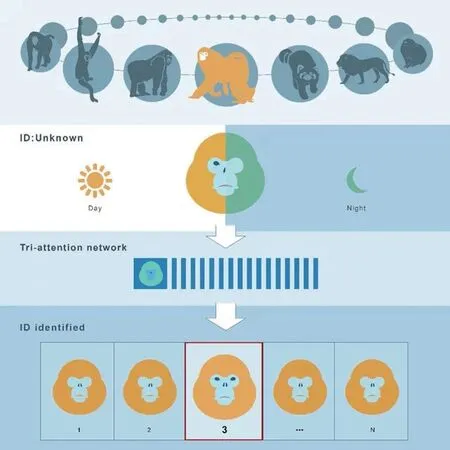

識別猴臉

文/世琪

“在動物園或是野外,如果拿起手機對著活蹦亂跳的動物一掃,屏幕上就會跳出它們的名字、性別、興趣愛好等,這樣游人會對這些動物了解得更多。”郭松濤曾經設想過的場景,如今終于實現了。

一個構想

郭松濤從小就喜歡動物。2001 年,他如愿考上西北大學動物學研究生,跟隨導師李保國跑野外,觀察野生金絲猴。

因為成績優異,郭松濤畢業后留校任教。西北大學是綜合性大學,生命科學學院和信息科學與技術學院的教師住在一起。2016年,一些年輕教師在一起吃飯聊天,說起各自研究的領域,郭松濤說自己在研究猴子,一位信息科學的教師說他在研究圖像識別。“圖像識別能不能用到猴臉上呢?”郭松濤突然有了這個想法。“這個想法不錯,你可以試試。”同事聽后也感覺可行。

郭松濤開始研究猴臉識別技術。其實,除了人臉識別,已經有了豬臉識別,在一些養豬場得到應用。豬是家畜,采樣相對容易,但野生動物不好找,采樣是最大的問題。郭松濤在秦嶺做研究時,一天走六七個小時找金絲猴,只有一兩個小時能看到。有時甚至走一天,卻只能遠遠地拿單筒望遠鏡看一下。而且野生動物不配合采樣,見到陌生人的第一反應是逃跑,能跑多遠跑多遠。要想保證精準拍到野生動物,就要讓它習慣拍攝者的出現。

為此,郭松濤專門去非洲看了黑猩猩。當地人可以和野生動物近距離接觸,動物不太怕人,人們甚至可以離黑猩猩幾米距離觀察它。但中國的靈長類動物,除了獼猴,其他都是瀕危的一級保護動物,沒有這樣的條件。既要在野外盡可能近地接觸它們,又要盡可能少地影響它們的行為。郭松濤進行招引性投食,不是為了讓它們吃飽,而是為了便于近距離觀察。所以,投喂是一個非常謹慎的操作過程,為避免影響動物們覓食,郭松濤經常變換投食地點。

野外探索

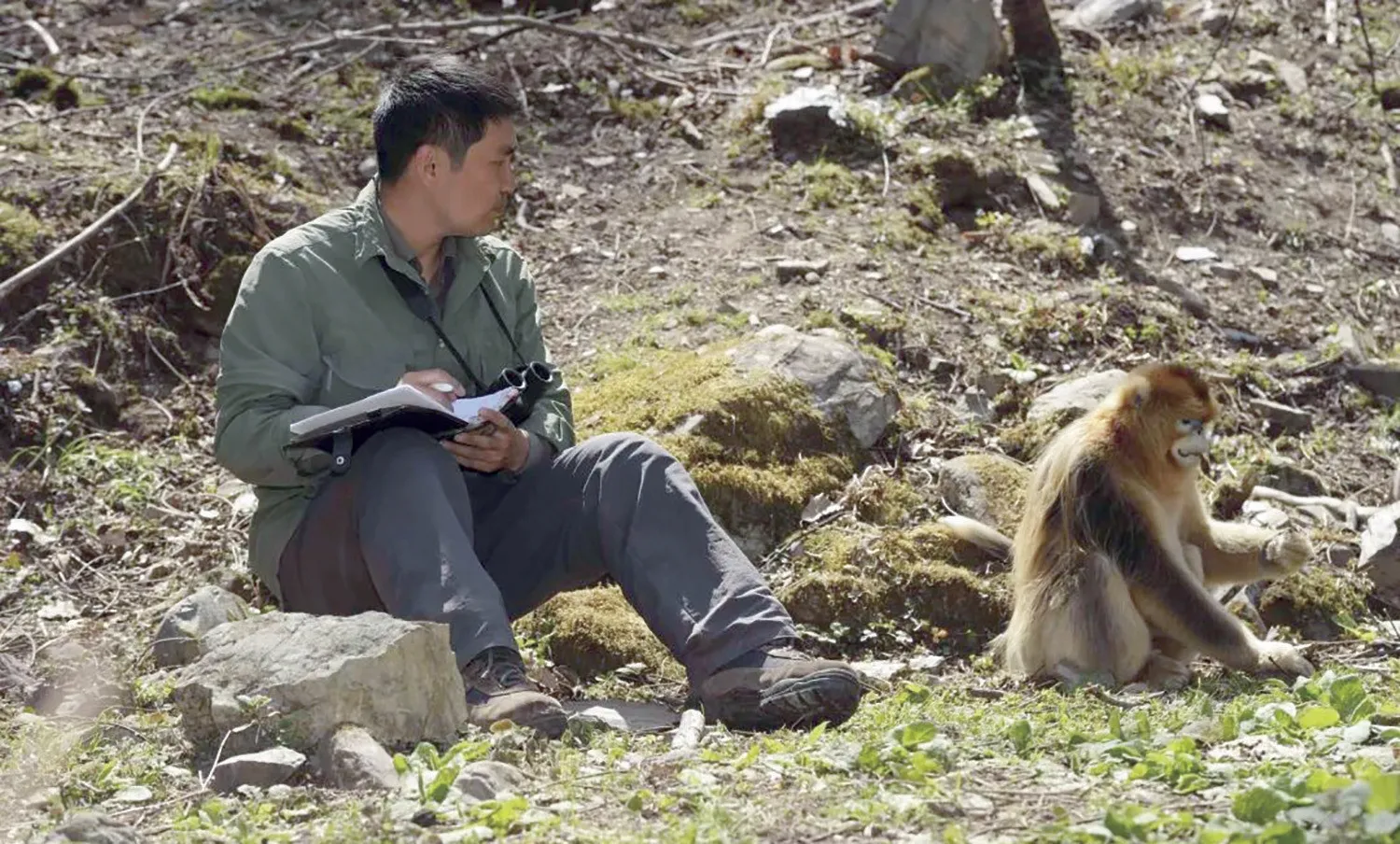

為了研發猴臉識別系統,郭松濤帶領西北大學金絲猴研究團隊長期開展動物跟蹤研究。他們近距離觀察,通過望遠鏡可以清晰地看到金絲猴的面部特征,比如有的金絲猴嘴底下有痣,有的因打架耳朵被扯掉一塊,這些都是自然標記。

為了對特定對象進行觀察,他們還會做一些人工標記,比如有色染料。在一段時間內,只要把標記位置記清楚,就不會丟失所觀察的動物個體,下次看到還能認出來。但這種方法在大范圍的野外調查和監測中就不適用了。有時,他們會通過動物的毛發和糞便進行DNA識別,但這需要到實驗室里鑒別,也非常麻煩,達不到實時識別的要求。

猴臉識別系統研發要求有通用的識別部位。定義面部為通用識別部位,是經過動物生態學和計算機科學領域的專家深入討論后決定的。該研究需要拍攝大量影像數據,對算法和模型進行訓練,但由于野生動物不可控,不會配合拍照,因此郭松濤團隊在野外進行數據采集非常困難。

動物在野外有隱藏本能,毛發顏色等可能會和環境融在一起,要在人工條件下從環境顏色中剝離出動物個體并不容易。另外,金絲猴的臉部皮膚帶毛區域多,毛發可能有蓬松變化,紋理特征更復雜,對識別系統的深度學習能力和算法提出了更高要求。

剛開始,大概需要二十只金絲猴個體的準確信息,每只金絲猴要拍攝不同角度的照片,將系統模型完成。新的金絲猴個體再出現時,系統會提取特征并對比已有信息,從而對新個體進行識別。

為了保護

經過郭松濤團隊的深度探索研究,猴臉識別系統對秦嶺川金絲猴的識別成功率達95.6%。郭松濤說:“猴臉識別系統的優點就是有自我學習功能。隨著數據量的增加,越訓練,它的識別能力就越強,精度就越高。對人來說,動物間的個體差異較難分辨,你會覺得它們長得很像。但我們的識別技術利用神經網絡算法深度學習,可以找出其中的區別。”

那么,猴臉識別技術怎樣應用呢?在野生動物園里,如果有游客想深入了解動物個體的生活歷史,它的父親是誰,它的孩子是誰;有的像貓一樣高冷,有的像狗一樣黏人……這樣的科普體驗,會比走馬燈式的觀看有趣得多。“除了最基礎、最簡單的識別外,從科普的角度出發,未來可能在識別系統中錄入金絲猴的興趣愛好等。這是非常重要的環節。因為只有讓人接觸野生動物,才有可能激起保護它們的意愿。”郭松濤說。

另外,物種個體識別還可以應用于野生動物種群監測、動物救治、飼養和繁育、畜牧業農場動物的日常管理,以及寵物動物遺失尋找等,有廣泛的實用需求。

“我們的技術是2020 年8 月公開發表的,軟件是2021年2月做好的,現在正在局部試點。”接下來,郭松濤希望結合野外和圈養條件識別動物的不同應用場景與需求,進行個性化識別功能的研發,通過動物精準識別,實現動物保護、飼養、繁育和研究的精細化管理。

郭松濤在觀察野生金絲猴