關節鏡下“8”字縫線和帶線錨釘治療前交叉韌帶脛骨止點撕脫性骨折的療效對比

鄧永,李俊,張季永,牛和明

(安徽蕪湖市第一人民醫院骨科,安徽 蕪湖 241000)

前交叉韌帶(anterior cruciate ligament,ACL)脛骨止點撕脫性骨折是臨床常見疾病[1],主要是由于軸向應力下膝關節過伸和股骨外旋的低速暴力所導致。不恰當的治療可導致ACL功能喪失、關節不穩定、膝關節活動受限,嚴重影響患者的生活質量。ACL脛骨止點撕脫性骨折根據移位程度分為四型,Ⅰ型:骨折無明顯移位或止點前緣輕度抬高;Ⅱ型:撕脫骨塊前方部分移位,后方連接部完整;Ⅲ:撕脫骨塊與基底部分離,完全移位;Ⅳ型:撕脫骨塊呈粉碎性。目前主流手術治療方式是關節鏡下進行骨折復位內固定,常見的內固定材料包括鋼絲[2]、螺釘[3-4]、縫線、帶線錨釘和帶袢鋼板[5-6]等,但是對于固定材料和方式的選擇仍然沒有達成共識。本文對比研究2015年2月至2019年2月蕪湖市第一人民醫院采用關節鏡下“8”字縫線固定和帶線錨釘固定治療的43例脛骨前髁間棘骨折患者資料,現報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 納入標準:(1)符合單純脛骨髁間棘診斷標準;(2)采用關節鏡輔助手術治療;(3)骨骺閉合的患者;(4)依從性良好,隨訪時間≥12個月。排除標準:(1)合并脛骨平臺或其他骨折;(2)采用開放手術方式或保守治療;(3)骨骺未閉的患者;(4)隨訪時間<12個月。本研究符合《世界醫學協會赫爾辛基宣言》相關要求,患者或其近親屬均簽署知情同意書。診斷標準:患者常有明確外傷史,膝關節腫痛伴活動受限,膝關節乏力不穩,行走困難。體征可表現為膝關節明顯壓痛,浮髕試驗(+),Lachman試驗(+),前抽屜試驗(+)和軸移試驗(+)。X線、CT和MRI顯示單純脛骨髁間棘骨折,不合并其他骨折。

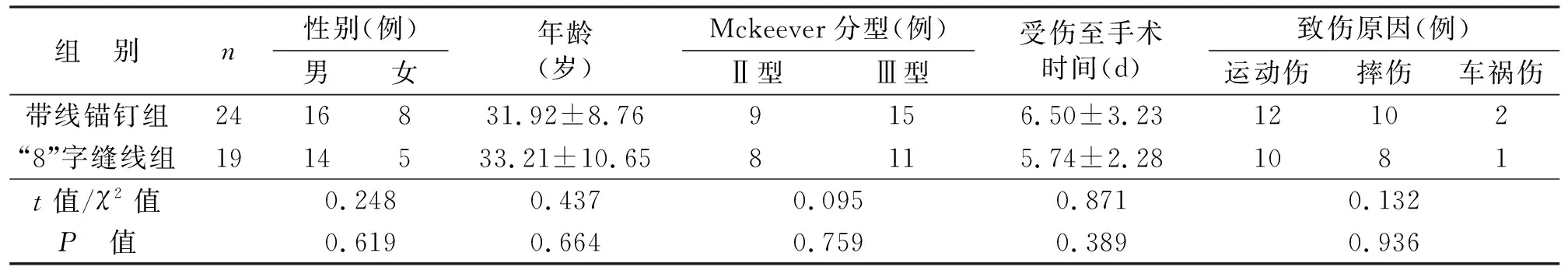

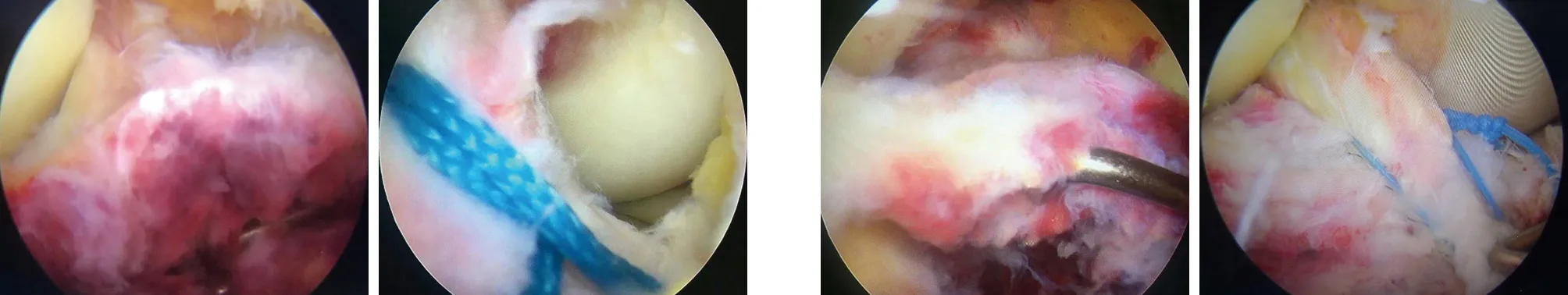

本研究共納入43例患者,男30例(69.7%),女13例(30.3%);年齡18~55歲,平均(32.49±9.55)歲。帶線錨釘組24例,男16例(66.7%),女8例(33.3%);年齡18~53歲,平均(31.92±8.76)歲;骨折分型:Ⅱ型9例,Ⅲ型15例;致傷原因:運動傷12例,摔傷10例,車禍傷2例。“8”字縫線組19例,男14例(73.7%),女5例(27.3%);年齡24~51歲,平均(33.21±10.65)歲;骨折分型:Ⅱ型8例,Ⅲ型11例;致傷原因:運動傷10例,自行摔傷7例,交通傷1例。兩組患者術前資料比較差異無統計學意義(P>0.05,見表1)。

表1 兩組患者一般資料比較

1.2 手術方法 患者取仰臥位,膝關節自然伸直,下肢上止血帶備用。常規建立膝關節前內、前外入路。常規全關節腔內探查,清理關節內積血,對于關節內合半月板撕裂、軟骨損傷等軟組織合并傷詳細記錄并行相應處理。先使用刨削器清理骨床,再使用探鉤復位撕脫骨塊,如半月板間橫韌帶影響骨折復位,則需要開經髕腱通道牽開橫韌帶再復位骨塊。試復位滿意后根據不同的固定方式進一步操作。

1.2.1 “8”字縫線組 在前交叉定位器的引導下經脛骨前內側分別在ACL脛骨側止點的前內、前外打入2.0 mm克氏針(克氏針入點間距離>1 cm),應用硬膜外穿刺針替代克氏針位置。應用縫合鉤經過ACL實質部偏后位置入PDS導線,兩尾端經同一通道拉出后,引入兩股5號愛惜邦肌腱縫合線,縫線應盡量靠近骨折塊位置,再經兩次過線將高強線交叉引導至脛骨隧道內。牽拉縫線的同時復位骨折塊,屈伸活動膝關節檢查有無髁間窩撞擊等。尾線經皮下隧道在膝關節屈曲約30°時收緊打結固定。

1.2.2 帶線錨釘組 貼髕骨下極開經髕腱通道,在膝關節屈曲90°時,斜45°在ACL脛骨撕脫骨折前方約5 mm正常骨質處打入1枚5.0 mm帶2根線的金屬錨釘,應用縫合鉤經過ACL實質部偏后位置入PDS導線,經ACL后方貼骨質同時引出2根縫線,復位骨折后在前方收緊固定1根縫線,活動膝關節檢查有無髁間窩撞擊等,并打結固定。

1.3 術后處理 患者術后立即使用支具固定,膝關節呈伸直位,鼓勵患者進行股四頭肌鍛煉及踝泵鍛煉。術后2周指導患者行膝關節屈伸功能鍛煉,術后4周在助行器或拐杖輔助下部分負重行走;術后8周去除支具下地完全負重行走。

1.4 觀察指標 記錄兩組手術時間、住院時間、骨折愈合時間和術后并發癥。所有患者于術前及術后3個月、6個月、12個月記錄膝關節屈伸活動度。術后12個月采用Lysholm評分評估患者術后治療效果。患者主觀感受評分,優:關節活動情況好,無疼痛;良:關節活動較好,偶有關節疼痛;差:關節活動受限,常有疼痛。

2 結 果

43例均獲12~18個月隨訪,平均(14.74±1.16)個月。43例均臨床愈合,均無神經血管損傷、感染、骨骺損傷及骨折移位等并發癥。帶線錨釘組中9例患者合并半月板損傷,其中7例行半月板部分切除術,2例行半月板縫合;“8”字縫線組中6例合并半月板損傷,均行半月板部分切除術;兩組合并半月板損傷分布差異無統計學意義(P>0.05)。

兩組住院時間及骨折愈合時間比較,差異無統計學意義(P>0.05);“8”字縫線組的術手術時間顯著長于帶線錨釘組,差異有統計學意義(P<0.05);Lysholm評分及評分優良率比較,差異無統計學意義(P>0.05),見表2。兩組患者術前、術后12個月的關節活動度比較,差異無統計學意義(P>0.05);術后3個月、6個月的關節活動度比較,“8”字縫線組優于帶線錨釘組,差異有統計學意義(P<0.05),見表3。

表2 兩組患者手術和預后資料比較

表3 兩組患者膝關節活動度比較

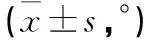

典型病例一為37歲女性患者,“摔傷后1 d”入院。診斷:左ACL脛骨止點撕脫性骨折(McKeever Ⅲ型),合并Ⅱ型糖尿病。入院后第3天行左ACL脛骨止點撕脫性骨折“8”字縫合內固定術,術后恢復良好(見圖1~3)。典型病例二為32歲女性患者,“摔傷后8 h”入院,診斷:左ACL脛骨止點撕脫性骨折(McKeever Ⅲ型),合并高血壓病。入院后第4天行左ACL脛骨止點撕脫性骨折帶線錨釘內固定術,術后恢復良好(見圖4~6)。

圖1 術前正側位X線片示脛骨止點撕脫骨折 圖4 術前正側位X線片示脛骨撕脫骨折

圖2 “8”字縫線固定撕脫骨塊術中照 圖5 帶線錨釘固定撕脫骨塊術中照

圖3 術后3個月正側位X線片示骨折愈合良好 圖6 術后3個月正側位X線片示骨折愈合良好

3 討 論

ACL脛骨止點撕脫性骨折是臨床常見疾病,目前多采用關節鏡下輔助治療,但固定材料和方式尚無統一標準,其中縫線固定[7-9]和帶線錨釘固定[10-12]均可達較滿意療效。

縫線固定是關節鏡下治療脛骨髁間棘撕脫性骨折的主要方法之一[13]。縫線固定的優勢包括能夠穩定較小的骨塊和減少錨釘等置入時擰碎骨塊[14],降低神經血管損傷的風險,恢復交叉韌帶的張力,允許術后早期活動。螺釘和鋼絲等需要二次手術移除內固定物,增加了患者創傷和醫療費用。縫線固定可避免二次手術,但也有局限性,如手術過程中隧道方向不正確或應力不平衡會導致骨塊復位不當。縫線固定主要分為兩類,固定交叉韌帶自身和固定撕脫骨塊。當脛骨髁間棘骨折塊較小或者為粉碎性骨折時,縫線固定撕脫骨塊的方法無法使用,而對韌帶仍然可以提供較牢靠的固定。“8”字縫合結合了兩種方法的優勢,即使是較小的骨塊或者粉碎性骨折,也可達到較牢靠的固定效果[15-16]。

膝關節前方不穩和膝關節伸展受限是脛骨髁間棘骨折常見的術后并發癥。膝關節前方不穩的主要原因是復位不良和固定不牢,而術后膝關節制動很大程度上取決于固定的初始強度,術中固定對于脛骨髁間棘骨折的治療至關重要。Bong等[17]在尸體上進行了雙側髁間棘骨折模型的生物力學研究,一側用空心螺釘固定,對側用縫線固定,研究表明縫線固定比空心螺釘固定更具生物力學優勢。Tsukada等[18]進行生物力學試驗比較縫線和螺釘固定的抗拔出力,證實兩種方法在骨折固定的初始強度方面沒有明顯差異。JI等[19]在尸體上進行了傳統螺釘固定、縫線固定、頸結縫線固定和帶線錨釘固定的生物力學比較研究,結果表明與傳統螺釘固定和縫線固定相比,頸結縫線固定失效負荷循環次數最高,而采用縫線橋技術的帶線錨釘固定的脛骨移位最少。

本研究發現,“8”字縫線組手術時間長于帶線單錨釘組,脛骨隧道的定位和方向調整以及術中過線的復雜操作是延長手術時間的主要原因。但“8”字縫線組術后早期關節活動度優于帶線單錨釘組。帶線錨釘固定可能生成細小的新骨塊,增加對局部組織的刺激,影響患者術后早期功能康復鍛煉。此外與“8”字縫線的關節外打結相比,帶線錨釘固定結位于關節腔內且靠近ACL,可能因摩擦刺激韌帶而影響活動。本研究與郝鵬等的研究結果具有較高的一致性。郝鵬等[20]納入研究52例Ⅱ型和Ⅲ型脛骨髁間棘骨折患者,其中28例行“8”字縫線固定,24例行帶線單錨釘固定,術后8~10周骨折均愈合,平均隨訪9.2個月,結果顯示“8”字縫線組伸膝功能優于帶線單錨釘組,兩組的屈膝功能、膝關節穩定性和Lysholm膝關節綜合功能評定無明顯差異。作者認為關節鏡下“8”字縫線與帶線單錨釘兩種方式在治療ACL脛骨止點撕脫性骨折中均可獲得良好的效果。力學研究表明,日常活動時ACL的受力為150 N,而劇烈運動時受力可達到450 N。據文獻報道,縫線固定失敗載荷237~330 N,帶線錨釘固定的失敗載荷213~364 N,二者的固定強度介于日常活動和劇烈運動之間。因此,手術治療后進行患肢適當的制動,可減少內固定失效,達到較滿意的臨床療效。

綜上所述,我們認為關節鏡下“8”字縫線或帶線錨釘兩種固定方式治療ACL脛骨止點撕脫性骨折均可以達到較滿意的臨床效果,采用“8”字縫線固定雖然手術時間較長,但有利于患者術后的早期功能鍛煉。