《蠻書》記載中的南詔服飾文化研究

呂余萍

(大理大學,云南 大理 671003)

南詔是與唐朝幾乎同一時期存在于我國西南邊疆的一個地方民族政權,歷時二百五十余年。《新唐書》卷222記載:“南詔,東距爨,東南屬交趾,西摩伽陀,西北與吐蕃接,南女王,西南驃,北抵益州,東北際黔、巫。”(1)歐陽修,宋祁.新唐書[M].北京:中華書局,1975:6267.根據這一記載,可推南詔疆域東西三千里,南北四千六百里,大約110萬平方公里,相當于今天云南面積的2.7倍。其時的南詔土地寬廣,部落群體眾多,生活方式極具地域性和族群特色,相應的服飾文化也頗具特色。

我們從《南詔圖傳》所繪的細奴邏父子躬耕于巍寶山下,其妻子和兒媳送飯場面中的人物服飾風格,以及《祭鐵柱》里人物的服飾與發髻來看,其風格有盛唐文化的烙印,大多呈現“初襲漢服,后參諸戎風俗”的蠻漢結合服飾[1]251。因此,從人類社會發展、族群文化、地理位置等視角去看待一種服飾風格,人們在社會實踐中為之賦予了新的意義,服飾也可以成為文化記憶的承載點、社會發展的“晴雨表”,具有承載人們精神文化需要的社會功能。研究南詔的服飾文化,了解社會發展階段的本質,具有不可忽視的意義。

一、《蠻書》等記載中的南詔族群服飾

(一)南詔社會服飾總概

《蠻書》卷八《蠻夷風俗》載:“其蠻,丈夫一切披氈,其余衣服略與漢同,唯頭囊特異耳。南詔以紅綾,其余向下皆以皂綾絹。其制度取一幅物,近邊撮縫為角,刻木如樗蒲頭,實角中,總發于腦后為一髻,即取頭囊都包裹頭髻上結之。羽儀已下及諸動有一切房甄別者,然后得頭囊。若子弟及四軍羅苴己下,則當額絡為一髻,不得帶囊角;當頂撮髽髻,并披氈皮。”[2]208該段史料記載了南詔時期的男子披氈是常規服飾,這與當地的生活習性有較大關系,以畜牧和農業為主,養殖牛羊較多,物盡其用,把牛羊皮制成衣服來披,另外的一些衣服受到中原文化的影響,與漢族的服飾風格大致相同。南詔男子的頭發很可能是承襲了古滇國人的椎髻,“總發于腦后為一髻”,再用頭囊把那一髻包裹并打結固定,這在《南詔圖傳》《祭鐵柱》的九人可以看到該種發式。其顏色也有所區別,南詔王官員、貴族用紅色綾緞,制法是取紅綾近邊撮縫為角,其他職位較低以及平民百姓使用白色的綾絹緞子,從劍川石寶山石窟的造像看,南詔清平官以下官員的頭囊與唐朝官員的幞頭形制差別不大[1]256。青少年及一般軍士則另有要求。唐初梁建方《西洱河風土記》關于大理地區人們服飾的記述:“男子以氈為披,女子絁布為裙衫,仍披氈皮之帔,頭髻有發,一盤而成,形如髽。男女皆跣。”(2)方國瑜.云南史料叢刊(第二卷)[M].昆明:云南大學出版社,1998:218-219.李京《云南志略·諸夷風俗》“白人條”載:“男子披氈,椎髻。婦人不施脂粉,酥澤其發,以青紗分編繞首盤系,裹以攢頂黑巾;耳金環,象牙纏臂;衣繡方幅,以半身細氈為上服。”[3]87這是李京對南詔白蠻衣著、飾品、發型等總的概括,“裹以攢頂黑巾”則與南詔王和貴族們有所不同,這是一般平民所用的顏色。從以上史料記載可知,在南詔男子披氈是社會服裝的潮流,女子主要以裙裝為主,男女發型都是梳成椎髻狀,并盤起來,這與其他相關史料的記載是相似的,也在劍川石鐘山石窟中披氈人石刻像中得到了印證[4]。

《蠻書》卷八《蠻夷風俗》載:“婦人,一切不施粉黛,貴者以綾錦為裙襦,其上仍披錦方幅為飾。兩股辮其發為髻。髻上及耳,多綴真珠、金貝、瑟瑟、琥珀。貴家仆女亦有裙衫。常披氈及以贈帛韜其髻,亦謂之頭囊。”(3)樊綽.蠻書[M].向達,校.北京:中華書局,2019:209.《新唐書·南詔傳》的記載也與之相似,婦人不施粉黛,貴族階級用上等的錦綾制作裙子,繡精美的方幅為裝飾,發型為椎髻,戴頭囊等,生活在南詔的人們也追求服飾的美觀,佩戴珍珠貝殼等首飾。此種服飾在今大理巍山縣的彝族服飾中留存,其服飾裝飾以銀質首飾為主,也仍帶有一頂高高的頭囊,該頭囊裝飾華麗,顏色鮮艷,與整套服裝搭配十分協調。

(二)南詔服飾制作原材料

《蠻書》卷七《云南管內物產》記載:“蠻地無桑,悉養柘蠶繞樹。村邑人家柘林多者數頃,聳干數丈。二月初蠶已生,三月中繭出。抽絲法稍異中土。精者為紡絲綾,亦織為錦及絹。其紡絲入朱紫以為上服。錦文頗有密致奇采,蠻及家口悉不許為衣服。其絹極粗,原細入色,制如衾被,庶賤男女,計以披之。”[2]174南詔境內雖無可供養蠶的桑樹,但是有“柘蠶繞樹”,“柘”即柘樹,是一種落葉灌木,該樹的葉子可以喂蠶。從史料記載可知,村里柘樹種植數量較多,長勢較好,能為養蠶業提供豐富的食物來源,所以蠶絲產量也比較高,即李京《云南志略》記“地多桑柘,四時皆蠶”。抽絲的方法具有地方民族特色,精美細致地紡織成絲綾,或者是編織為錦和絹,都是上等的布料,而且“錦文頗有密致奇采”。

除了柘樹,云南還有一部分地區盛產木棉。《蠻書》卷七《云南館內物產第七》載“自銀生城、柘南城、尋傳、祁鮮已西,蕃蠻種并不養蠶,唯收娑羅樹子破其殼,中白如柳絮,細為絲,織為方幅,裁之籠緞,男子婦女通服之。驃國、彌臣、彌諾悉皆披娑羅龍緞。”[2]183文中提到的這幾個地區位于今天的景東、拓南城即永昌城西南,尋傳、祁鮮屬麗水節度管轄范圍,今伊洛瓦底江上游。在以農業經濟為主的南詔,紡織業有所發展,這反映人們已經掌握了養蠶抽絲、種麻紡織的技術以及生產各種精美的絲、麻、棉織物[5]。可知,娑羅樹適合于生長在南方亞熱帶地區,伊洛瓦底江、金沙江、瀾滄江、怒江、紅河等高溫河谷地帶,該區域的人群不靠養蠶來獲得蠶絲,而是因地制宜,種植名叫“娑羅樹”的植物,即木棉樹。剖開果殼,就有白如棉花細如絲的物質,俗稱“娑羅布”,可編織為方幅,剪裁之后如同緞子一般,男女都用來制作衣服。

(三)南詔各部落族群的服飾

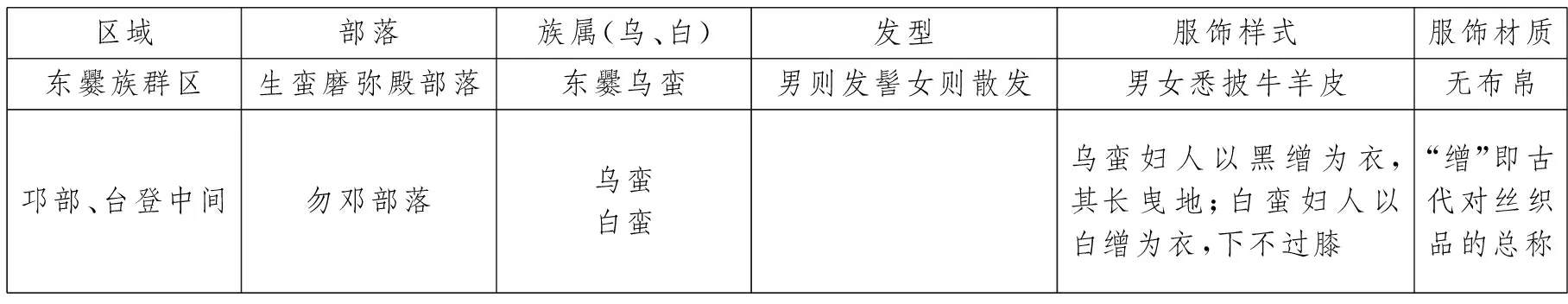

在南詔統治的地域內,各民族或者部落族群經濟社會發展極不平衡,通過對唐朝樊綽《蠻書》[2]82-106所載部族的服飾進行分類梳理,可以窺見不同民族因生活地域、經濟發展水平、審美情趣等都表現出明顯的差異,導致各個地區的服飾也呈現明顯的區別。如表1所示。

表1 《蠻書》所載族群的服飾概況

續表

由表1可見,以上所列部落由于生存的地理位置與南詔腹心地區較遠,具有自身族群特色。男女發飾不同,與洱海周邊的族群椎髻高聳稍有差異,女子散發,但多數男子還是以一髻為主,如茫蠻部落也戴頭囊,并以紅繒布纏髻。東爨烏蠻生蠻磨彌殿部落,劍川長裈蠻,鐵橋上下及大婆城(今永勝)、小婆城(今蒗蕖)、三探覽城(今永寧)、昆池等川的磨蠻、裳人、施蠻等部落,在南詔時由鐵橋節度管轄,即今天的云南西北麗江地區[6],南詔時屬烏蠻種類。有的部族如裳人穿漢式服飾,后來因與當地民族交往交融,又具有民族風格,仍有纏頭習慣,其余無異。施蠻部落“男以繒布為縵襠袴;男女絡身并跣足,披羊皮[2]94”。長裈蠻和磨蠻“男女皆披羊皮以牛羊皮作服飾”,因為沒有布帛,只能借助自然資源,就地取材,牛羊可能是該部落群體主要的食物供給,如磨蠻“土多牛羊,一家即有羊群”,過渡到畜養牲畜的階段,有較多的牲畜,皮毛就可用于制作服飾;又如裸形蠻,“無農田,無衣服,惟取木皮以蔽形”[2]100,直接采用樹木來制作衣服,達到遮蔽的效果。這和很多經濟發展水平較低、物資缺乏的社會呈現同樣的生活方式。而居住于永昌地區的民族,如望蠻、黑齒蠻、金齒蠻、銀齒蠻、繡腳蠻、茫蠻,“多以青布為衫裳”,“以青布為通身袴,又斜披青布條”,“以青色為飾”,“衣青布袴”。青布為該地區的主要服飾原材料,即前文所提到的木棉樹,并且掌握了一定的染色技術,以青色為主,并且通身袴、披布條等風格,與今天的傣族服飾造型類似,大多數部族成為今天的傣族,同時也還佩戴其他飾品,如珂貝、巴齒、真珠等。

從邛部、臺登勿鄧部落和茫部臺登城東西散居的粟栗兩姓蠻、雷蠻、夢蠻來看,居住于該區域的皆是烏蠻、白蠻之種族,“烏蠻丈夫婦人以黑繒為衣,其長曳地。又東有白蠻,丈夫婦人以白繒為衣,下不過膝”[2]105,烏蠻、白蠻具有自己身份象征的服飾顏色,以黑白兩色最為常見,“烏蠻尚黑、白蠻尚白”也有所體現,并且長短也有各自約定俗成的長度。白蠻主要生活在湖濱壩區,接受漢文化水平較高,以農耕稻作為主,衣服太長不便于下水勞作;烏蠻多生活在半山區,接受漢文化較少,以畜牧業為主,衣服多以牛羊皮為主,保暖效果較好。還有一種不穿鞋的習慣,“婦人亦跣足”,即使赤足也不影響奔跑作戰,身手矯捷,“歷險如飛”,這是非常具有南詔特色的,我們能在《南詔圖傳》和《張勝溫梵像卷》看到,即使是王室貴胄,身穿華麗的服裝,都沒有穿鞋,南詔國“俗皆跣足,雖清平官大軍將亦不以為恥(4)樊綽.蠻書校注[M].向達,校注.北京:中華書局,2019:208.”。這是南詔的穿著風俗,但隨著生產力發展,文化水平的提高,唐朝漢文化的持續浸潤,穿靴和穿鞋子也呈必然趨勢。

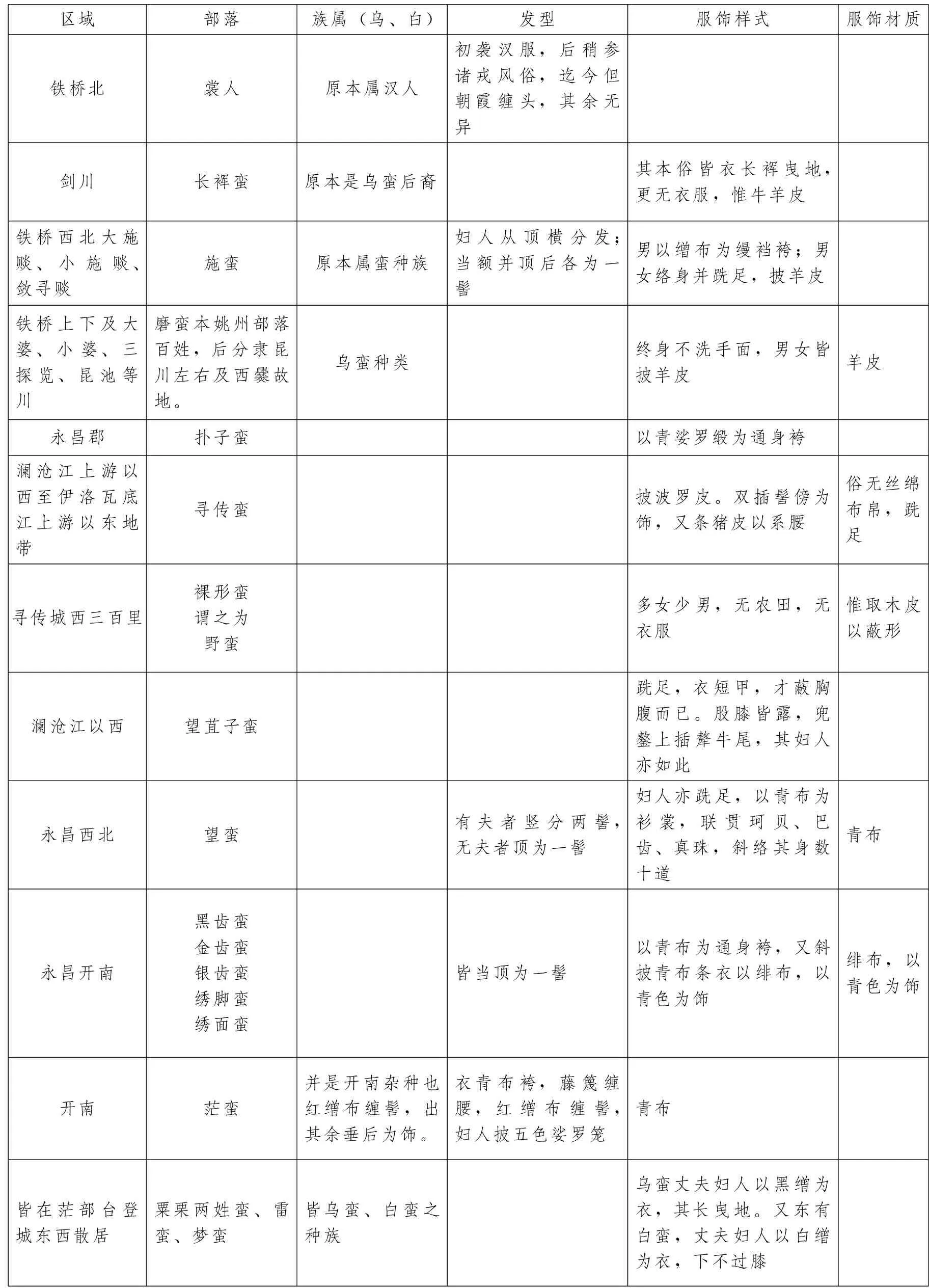

當前大理的巍山、南澗等地山區的彝族服飾類型對上述造型有所承襲。彝族男子頭包黑布包頭,上身穿對襟衣,外披黑色羊毛披氈,下身著寬筒長褲。耳部墜環,腰挎刀。婦女服飾頭頂黑色包頭,上身穿前短后長的長袖對襟衣,外套黑色、紅色圓口領褂。有的地方婦女下身著裙,有的地方則著褲,系繡花圍腰,腳著繡花鞋。部分地方婦女披羊皮披氈,頭部、頸部及手臂,多有金銀飾物。服飾細部多繡花[7]135。可見南詔在巍山建立地方政權,給當地民眾留下了源遠流長的影響。在巍山縣,女子結婚后佩戴黑色布包頭,西山彝族的裹頭是用大黑布一層一層纏繞,不同地區形狀各異。羊毛披氈、耳環、群裝等樣式,還保存得較為完善,只有較少的改動,如圖1所示。

圖1 巍山西山馬鞍山鄉和紫金鄉女子服飾(5)圖片來源:巍山彝學會左田老師提供 。

二、南詔服飾的特點及其象征意義

利奇強調“象征不可能在孤立的條件下得到理解,象征總是潛在地具有多種解釋,只有當象征作為一整套的文化組成部分并與其他象征進行對比時,它們才產生含義,因此,就必須詳細研究該象征的文化背景。”[8]中國古代,不同等級的貴族、不同官階的官員、不同職業的平民百姓都有不同的服裝和飾品,使人能從穿戴來區分一個人的階級地位,衣冠制度是封建宗法秩序的一項重要內容,歷代嚴格執行,不敢輕易改變[1]252。

(一) 波羅皮與戰功

《蠻書》卷八《蠻夷風俗》載:“又有超等殊功者,則得全披波羅皮。其次功則胸前背后得披,而闕其袖。又以次功,則胸前得披,并闕其背。謂之‘大蟲皮’,亦曰‘波羅皮’。謂腰帶曰佉苴。”[2]208可見,南詔境內的服飾制度也有具有明確規定,武士們的穿著是由其戰功決定的,其顏色和服裝的材質以及各種配飾和造型根據戰績逐級加之,戰功越高,其服飾也就越完整。有超等殊功的將士,才能得全披波羅皮。次等功的則胸前背后得披,沒有袖子。再低一等功的,則只有胸前得披一塊,其背沒有虎皮。南詔軍隊通過波羅皮這一服飾來顯示戰功,這種獨特的功勛表彰方式,利于激發戰將們的作戰積極性。此外,《蠻書》卷七《云南管內物產》載:“亦有刺繡,蠻王并清平官禮衣悉服錦繡,皆上綴波羅皮。俗不解織綾羅,自大和三年蠻賊寇西川,虜掠巧兒及女工非少,如今悉解織綾羅也。”[2]174在《南詔德化碑》的碑陰部分,記載了多人的官職和在戰爭中取得的戰績,其中清平官大軍將多披大蟲皮。“南詔異牟尋衣金甲,披大蟲皮,執雙鐸鞘。”[2]251可看出南詔王在接受唐朝冊封時盛裝出席,用象征至高無上的金色和大蟲皮來表示對此次冊封儀式的重視,也有的將士因戰功顯赫,同時獲得紫袍金帶兼大蟲皮。同書載:“大蟲,南詔所披皮,赤黑文深,炳然可愛。云大蟲在高山窮谷者則佳,如在平川,文淺不任用。”[2]202-203在《南詔圖傳》和《張勝溫梵像卷》的南詔、大理國王及官員的服飾圖案中,可看到國王和大軍將們“身披氈”和“波羅皮”的圖像[9]。南詔時期的“波羅”即老虎,《蠻書》記載的十六個白蠻語音之中,第一個就是老虎謂之波羅。這是唐代人記載的南詔白蠻語,一千多年之后的今天,白族仍稱雄性的老虎為波羅、雌虎為莫羅,泛稱一切虎為羅,漢字記作羅、邏、樂,南詔王室的姓名制度父子連名制也喜歡在名字上夾個“邏”字,用虎為自己的名字深感榮耀。也可看到,老虎在南詔的象征意義。把老虎的圖案繡在衣服上,或者身披老虎皮體現出戰勝敵人如猛虎一般。虎是白族圖騰崇拜物之一,虎的威武和雄壯在白族人民的心目中是美好的象征。至今,怒江的白族支系勒墨人的一部分仍以虎為圖騰,取名字以虎字在前[10],白族人把雄性白虎視為自己的祖先,他們要出遠門時一定要選在虎日(寅日),從遠方回來也要算準虎日才進門,他們認為虎能保佑平安吉祥;婚嫁迎娶等重大喜慶活動,多以虎日為吉日。同時,虎圖騰的運用較為廣泛,比如虎頭帽、虎頭鞋、虎形肚兜等。在今滇東北的鎮雄縣彝族“納芮”支系的婦女服飾在長衫的前擺和后擺上,用彩色布料和綢子織成“五朵云”圖案繡在衣服上,每一朵云恰似一只變形的虎頭,這也反映了彝族人民對虎圖騰的崇拜[11]。

(二) 顏色、布料與等級關系

服飾顏色是中國封建社會區分階級的重要標志,唐朝用黃色來代表皇帝,各品級的勛爵、官員服色分別為:一、二、三品的用紫色,四、五品的用緋色(紅色),六、七品的用綠色,八、九品的用青色[1]253。《新唐書》載:“太宗時,士人以棠(枲)苧(麻布)襕衫為上服,貴女功之始也。一命以黃,再命以黑,三命以纁,四命以綠,五命以紫。士服短褐,庶人以白。”(6)歐陽修,宋祁.新唐書[M].北京:中華書局,1975:527.其中對不同階級的人群服裝顏色具有明確的規定,“庶人以白”為主要顏色,明令平民衣著不許穿著色彩鮮明,只能用麻布本色[12]。唐時,四川成都是我國手工業技藝較高的地區,南詔弄棟節度使王嵯巔入成都帶來很多能工巧匠,也使蜀錦綾羅的卓越染織技術傳入南詔境內,“如今悉解織綾羅”,極大提高了南詔的手工紡織和制作精美服飾的技術,體現了南詔文化的開放性和包容性,不斷利用現有資源充實社會生活。“曹長已下,得系金佉苴。或有等第載功褒獎得系者,不限常例。馬騎甲仗,多用犀革,亦雜用牛皮。負排羅苴子已下,未得系金佉苴者,悉用犀革為佉苴,皆朱漆之。”[2]208南詔武士的腰帶“佉苴”是戰功和榮譽的標志,這也是南詔武士戎裝的特點。羅苴子是南詔的最下級軍官,凡羅苴子以上的軍官得系金怯苴,以下的戰士,得系皮制朱漆佉苴[1]258。

《蠻書》卷七《云南管內物產》記載:“其紡絲入朱紫以為上服。錦文頗有密致奇采,蠻及家口悉不許為衣服。其絹極粗,原細入色,制如衾被,庶賤男女,計以披之。”[2]173南詔服飾的染色技術和刺繡工藝也達到較高水平。紡絲的顏色也有特定的含義,遵守唐制,代表著不同的階級地位,《蠻書》卷八《蠻夷風俗》載“貴緋紫兩色。得紫后有大功則得錦。”[2]208在《南詔德化碑》的碑陰面記載較多的服飾顏色,根據不一樣的職位和戰績授予不同顏色的官袍,這也是軍功的象征。比如,“段忠國,清平官大軍將大金告身賞錦袍金帶;大軍將前戶曹長拓東城大軍(將)賞二色綾;大軍將小金告身賞錦袍金帶;大軍將小銀告身賞二色綾袍金帶”[2]327等,多有記載官職、戰績和授予服飾的顏色呈對應關系,其中小金、小銀、小銅告身者被賞賜紫袍和金帶。可見,紅色和紫色屬于上等的服飾,且繡有精致綺麗圖案的服飾,只有朝廷官員和獲得戰功的將士才能享有,得到紫色的服飾后如再獲大功,又會得到錦制即更加華麗的服飾,這些顏色和材質分別象征著特殊的戰績和地位。這與前文提到的磨蠻“男女皆披羊皮以牛羊皮作服飾”,裸形蠻“惟取木皮以蔽形”,望蠻、金齒蠻等“多以青布為衫裳”以及“烏蠻丈夫婦人以黑繒為衣,白蠻,丈夫婦人以白繒為衣,下不過膝”等族群的服飾有明顯區別。反之,布料品質較低,做工粗糙,顏色未經加工的就被制作成衾被,百姓披之,這類服飾經濟耐用,適合于平民百姓的需求狀況。唐代詩人杜甫的《茅屋為秋風所破歌》“布衾多年冷似鐵”,就可知其“衾被”的酸楚,以及所代表的階層人群,與“上服”形成鮮明對比。演變至今,社會經濟發展較好,階級劃分逐漸削弱甚至消失,大理白族女子服飾色彩明快,對比強烈,頂戴飄穗“頂頭”,細部制作精細,如袖口、領沿、腰帶、頭帕、褲腳、裙邊等,都繡著精美的刺繡圖案[7]134。

(三) 盛唐文化對南詔社會生活的影響

在南詔政權建設與鞏固過程中,唐朝所起的示范作用是十分明顯的,從政治建設到經濟、文化、軍事、城鎮設置等都影響到我國西南地區。當時南詔作為統治西南這一廣大疆域的主導政權,也積極學習、模仿了唐朝的治理經驗和有利因素,南詔貴族子弟不斷前往長安朝貢,閣羅鳳“不讀非圣之書,嘗學字人之術[2]319”。服飾作為日常生活的必需品,從統治者到地方平民百姓的服飾風格都受到了唐朝漢文化的浸潤。究其本質也是中央王朝文化流入地方而地方積極接受的體現,其中閣羅鳳于天寶末年(756年)攻唐巂州時虜獲唐朝西瀘令鄭回,加速了南詔對盛唐文化的吸收和借鑒。《舊唐書》卷197載:“有鄭回者,本相州人,天寶中舉明經,授巂州西瀘縣令。巂州陷,為所虜。閣羅鳳以回有儒學,更名曰蠻利,甚愛重之,命教鳳迦異,及異牟尋立,又命教其子尋夢湊。回久為蠻師,凡授學,雖牟尋、夢湊,回得棰撻,故牟尋以下皆嚴憚之。蠻謂相為清平官,凡置六人。牟尋以回為清平官,事皆咨之,秉政用事。”[13]3593由此史料記載可知,任用鄭回作為南詔宮廷的教師,自閣羅鳳至異牟尋時的南詔王,對鄭回幾乎是言聽計從,鄭回能任意處置,同時擔任清平官,具有極高的權力和地位,異牟尋“事皆咨之”,這就使得南詔上層階級接觸并逐漸接受漢文化。之后,勸豐祐時期,文宗大和三年(公元829年),南詔弄棟節度使王嵯巔率兵進攻西川,掠奪蜀川子女工技數千人,這對于南詔和唐朝來說都是一件震驚朝野的大事,是南詔物質文化發展的重要轉折點,讓南詔接觸到大量的唐朝手工技藝,就此把唐朝文化引進南詔社會生活。《舊唐書》卷197載:“大和三年,杜元穎鎮西川,以文儒自高,不練戎事,南蠻趁我無備,大舉諸部入寇……十一月,蜀川出軍與戰,不利。陷我邛州,逼成都府,入梓州西郭,驅劫玉帛子女而去……明年正月,其王蒙嵯顛以表自陳請罪,兼疏元穎過失。”[12]3595李京《云南志略》載:“唐太和中,蒙氏取邛、戎、雟三州,遂入成都,掠子女工技數萬人南歸,云南有纂組文繡自此始……男女首戴次工,制如中原漁人之蒲笠,差大,編竹為之,覆以黑氈。親舊雖久別,無跪拜,唯取次工以為禮。”[3]86通過這次戰爭,南詔從成都地區得到了數萬名手工業者,在鄭回和蜀川工技師們的促進作用下,使南詔的各項制度及其社會生活具有明顯仿唐的跡象并且逐漸接受盛唐文化的影響。因此,南詔在軍事、政治的建置形式方面,大多汲取自當時的唐朝,是有其歷史根源和社會根源的,并非偶然。正如禺馳先生所指出的“南詔文化也就是在盛唐之音的這種社會氛圍和思想基礎的深刻影響下發展起來的”[14],使南詔本土文化更加充滿活力。

三、結語

服飾是民族文化的外化形式,它把物質文化與精神文明融于一體,體現著各民族獨特的生活水準、色尚喜好、審美情趣和工藝水平[7]134。在一些研究中,基本社會生活的研究往往被忽略,但正是這些基礎的物質奠定了社會的發展,從文化層面看待服飾,也具有重要意義。在人類學看來,每一種物質都有其特定的意義,每種服飾穿戴習慣和風格都不是隨意形成的,我們日常生活中最習以為常的服飾也是經濟、政治、文化、環境等多重因素共同塑造的結果,融匯了人們對歷史的記憶,并且不同民族的日常服飾都是與當地的自然地理環境相聯系的,都有其合理性。人類的繁衍與發展離不開各地區、各族群豐富多樣的社會生活方式,我們應尊重和包容不同民族的風格特性,這不僅對本民族文化以及其他人口較少民族服飾的傳承發展具有重要參考價值,而且對我國少數民族的總體發展也具有一定的現實意義[15]。

在用人類學的視野和方法發現我們日常生活中的服飾文化行為和現象背后所蘊含的文化意義,服飾不僅是避寒保暖的必需品,而是具有等級身份和地理環境等層面更深層次的文化意義。因此,分析南詔族群的服飾文化,特別是由于社會發展不平衡,所處地域環境的特殊性,以及與南詔老虎崇拜、軍功獎賞體系相對應,各族群顯示出其文化特色。同時,我們能看到南詔的文化是開放的、多元性的,具有漢唐文化的烙印,對漢唐文化吸收、借鑒,這有助于我們全面探討南詔境內的生活習俗和社會風尚以及南詔與唐朝的交流關系,從而加深對南詔的精神文明和社會文化、政治體系和經濟水平的整體認知,也為鑄牢中華民族共同體意識奠定了豐厚的歷史基礎。