論得榮“覺央”樂舞藝術的傳承與保護

李明明

(樂山師范學院,四川 樂山 614000)

得榮縣位于四川省甘孜藏族自治州境內,鄉土文化底蘊深厚,宗教文化多姿多彩,當地藏民族在長期的歷史發展中,創造了民族賴以生存的物質文明,并用智慧和心靈創造了自己獨特的精神文明,在人類發展史上的地位十分重要。得榮縣“覺央”樂舞藝術不僅僅是康南地區少數民族藝術文化的珍貴文化寶藏,更是當前中國西部地區眾多非物質文化遺產中的獨特瑰寶,是康南地區風格形式多樣的樂舞藝術文化的活化石。在民族語言、音樂旋律、音樂節奏、伴奏器樂、演出服飾及舞蹈動作上都有著鮮明的個性特征。

一、“覺央”樂舞藝術述略

(一)形成與發展的歷史背景

得榮“覺央”,又被稱為徐龍“扎聶”,產生并流傳于四川省甘孜藏族自治州西南部的得榮縣,得榮縣臨金沙江,與云南接壤,是四川省最偏遠的縣之一。“覺央”樂舞藝術主要流傳于得榮縣徐龍鄉徐堆村境內,是一種群眾自娛性的獨特的民間傳統樂舞藝術。“覺央”樂舞藝術相傳起源于宗喀巴時期,由其弟子“德拉金”普及而成。具有獨特的背景傳說、舞蹈風格及音樂色彩,與康巴地區其他的少數民族民間樂舞藝術存在一定的差異,與其他傳統藏族樂舞風韻不盡相同。[1]從健在的當地老人口中了解到,“覺央”樂舞藝術在徐龍鄉形成發展了幾百年,曾經這種四弦琴歌舞表演流行于各村的每個角落。當地人民十分喜愛這一歌舞形式,作為一種民俗性樂舞,其與當地民眾民俗活動的聯系是極其緊密的。“覺央”樂舞藝術并不限于青年男女參與,老年人和兒童都可自由參與到歌舞之中,人數不限。每當節日和聚會之際,村子里的男男女女都聚集在一起,點燃篝火,一起圍繞在篝火的周圍,聽“覺央”彈唱,跳“覺央”舞蹈,表現出和諧、吉祥的一幕。

在民間音樂的田野調查中,有許多民族民間藝術有其流傳著的傳說,這種情況在少數民族的藝術研究中更加常見。[2]“覺央”樂舞藝術就擁擁有一個流傳百年的神話傳說,也是當地人一直以來所堅信不疑的“覺央”背景故事。相傳藏傳佛教格魯派創始人宗喀巴·洛桑扎巴大師在深山中閉關修煉時,時常有一只毛猴前來洞口探望并討食,長此以往漸漸地便與宗喀巴大師相處和諧,熟絡了起來,此后常常出入洞中嬉戲玩耍。每次毛猴來洞中陪伴宗喀巴大師,都不會忘記給宗喀巴大師摘些野果和鮮花當作禮物,當然,仁慈的宗喀巴大師每次也很熱情地招待這個特別的朋友。一天,正在山洞里修煉的宗喀巴大師突然注意到,毛猴已經兩三天沒來山洞里玩了,不免心中有些擔憂,大師起身走出洞口,開始尋找起毛猴的蹤跡。在洞口不遠處,有一個藍色的湖泊,湖畔的小屋旁有七色鮮花,湖的草坪上有一棵巨大而茂盛的老樹,樹梢上掛滿了誘人的果實,樹葉被微風吹得發出令人心情舒適的聲音。宗喀巴大師循著聲音從湖邊走到老樹下仔細觀察,發現樹上掛著兩根紅色的長線,再向樹下看去,眼前的景象使宗喀巴大師十分詫異,平時與自己結伴嬉戲的毛猴躺在湖泊中,湖水輕輕拍打著毛猴的身體,顯得十分清冷。大師仔細推測,毛猴應該是在湖邊玩耍時看見了古樹上迷人的果實,想摘下來同自己一起分享,但不幸的是,毛猴忽然從樹上摔下,掉進了湖中被湖水淹死了。樹上那條長長的、通紅的線一定是鋒利的樹枝割開了毛猴嬌嫩的肚皮,太陽曬干了毛猴的腸子,被樹枝在微風中敲打著,便發出了適才聽到的悅耳之聲。想到這里,宗喀巴大師為這位相伴許久的朋友感到萬分心痛,盤腿坐在湖邊開始為毛猴誦經超度。自從毛猴離開,宗喀巴大師對毛猴很是思念。為了紀念毛猴,宗喀巴大師又一次來到湖邊,從古樹上鋸下一塊木頭做成了木瓢狀,再在木瓢上鑲上皮子,剪下猴腸綁在木瓢上做成琴弦,使用樹枝撥動琴弦彈奏出了動聽的聲音。宗喀巴大師將此種樂器做好后帶入洞中,以示對猴兒的悼念,而此種樂器便是“覺央”樂舞藝術伴奏樂器“扎聶”的前身。這便是在老人們口中流傳著的有關“覺央”樂舞藝術的傳說。

田野調查中發現,現實生活中真實存在的“覺央”伴奏樂器“扎聶”與傳說中反映的意象相對應,保持著較為原始的風貌。因此關于宗喀巴大師和毛猴的傳說便是當地對樂器 “扎聶”創始的傳說。當然,這個傳說也有可能是通過后世當地人的幻想在不知不覺中加工出來的,因此可能是反映當地自然和社會形態的另一種方式。通過傳說可見,“覺央”樂舞藝術對于當地藏民族來說是具有極其獨特的意義的,即代表當地人民對親人朋友的思念,也有著對宗喀巴大師慈悲之心的崇敬之情。

(二)“覺央”樂舞藝術中的音樂特征

其次,在歌唱方面,“覺央”樂舞藝術通常以男女對唱的形式進行,但也有男女同唱的形式。每一首樂曲一開始都由手持伴奏樂器“扎聶”的琴手先彈奏一遍主旋律,之后再由男子和女子進行對唱或者合唱。在演唱“覺央”時,由于男女聲生理構造的不同,為了適合男女聲各聲部的演唱音區,偶爾會出現四度或五度的轉調,但大多數情況都是在同調上演唱的。據徐龍鄉中心小學教師洛絨扎西講:“從歌唱者音色方面來講,‘覺央’更適合聲音低沉且底氣足的人唱”,可能低沉的聲音比較渾厚而松弛,聲音自然比較深沉,更具磁力與內在張力,更加適合演唱“覺央”音樂。

最后,從調式調性及音樂結構來看,“覺央”樂舞藝術中的音樂為了便于人聲的演唱和伴奏樂器“扎聶”的演奏,旋律的音域多在八度左右,音區也多在中音區,也正是因為大部分曲目的音域不寬,所以極具傳唱性,對“覺央”樂舞藝術的傳承傳播起到了一定的積極影響。“覺央”樂曲的結構較簡練,通常會將旋律和唱詞進行多次反復,一般為單樂段結構。曲目使用中國傳統五聲調式音階,最常采用的是商、徵、羽等幾種調式,只有少數曲目采用了宮、角調式。由于樂曲中常使用長短不等的襯句,因此樂句的數量與長短是比較自由的。

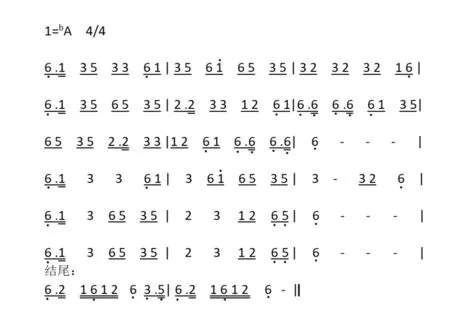

以下記錄部分樂曲譜例:

《憐憫》歌詞內容:馬驢騾等牲畜,不能宰殺販賣,背托重物前行,前世業力所使。牦牛綿羊山羊,不能無故鞭打,享受可口奶子,自古以來習俗。

憐憫

《金剛村》歌詞內容:自由到金剛村時,不需飛馳的駿馬,悠閑在金剛村時,此有可敬的上師。去見心中朋友,沒有哈達可獻,于是羞于見面,若是心心相印,不必敬見哈達。

金剛村

以上譜例均以徐堆村民間“覺央”演出團體錄制的音頻材料為參考,從譜例中可以看出,“覺央”樂舞藝術的民族音樂特點鮮明,節奏較自由,整體給人以輕快歡樂的感覺。

(三)“覺央”樂舞藝術伴奏樂器徐龍“扎聶”

“覺央”樂舞藝術是集彈奏、演唱及舞蹈為一體的樂舞藝術,因此必不可少的便是其伴奏的樂器“扎聶”,藏語中“扎”是聲音的意思,“聶”的意思為悅耳好聽的琴。徐龍“扎聶”是得榮縣徐龍鄉獨特的藏民族傳統樂器,此種樂器具有其獨立的旋律性,它既可單獨演奏,又可邊彈邊唱,也可將彈、唱、跳相融合演藝,但現今還未見其與其他樂器合奏。在當地,“扎聶”大多數時間都與歌舞共同呈現,從而形成了具有獨特風格的“覺央”樂舞藝術。據推論,徐龍“扎聶”應是藏族傳統彈撥樂器六弦“扎木聶”逐漸衍變而來四弦琴種類,傳統的六弦“扎木聶”彈唱廣泛流傳于青藏高原,在青海藏族聚居區影響較大,是流傳十分久遠的彈唱藝術形式。徐龍“扎聶”作為“覺央”樂舞藝術的伴奏樂器,在彈唱時對先時六弦“扎木聶”彈唱藝術有一定的藝術吸收,但是也存在極大的區別。在“扎聶”的制作上,“扎聶”從古至今一直為純手工制作,從初期的選材到最后成型需要花費相當長的一段時間。在制作工藝、選材和外形上,“扎聶”制作時通常用完整的一塊木材完成從琴頭到共鳴箱的一體制作,而非進行拼接組成。材質多使用桑木、紅木、核桃木、檀香木、杜鵑木等木材;皮使用水鼠、獐子皮等厚薄適中的皮;琴弦大多使用垂釣時所用的花膠線。同傳說中一樣,“扎聶”整體呈木瓢狀,琴身可繪制各類獨具民族特色的圖案,如吉祥八寶圖(1)吉祥八寶即八吉祥,又稱八瑞吉祥,八寶吉祥,藏語稱“扎西達杰”,是藏族繪畫里最常見而又賦予深刻內涵的一種組合式繪畫精品。等。而六弦“扎木聶”多使用山羊皮或獐子皮制作,琴頭呈向后半弧形彎曲的形狀,頂端雕刻成龍頭或無飾。據對制作方式及場地的實地田野調查得知,徐龍“扎聶”的制作技術還有待改進,與六弦“扎木聶”等其他少數民族彈撥樂器的制作技術相比還不夠精致,但其獨特的制作方式和音色是其特點所在。徐龍“扎聶”在制作工藝上與六弦“扎木聶”有著很大的區別,與藏族弦子、笛子及其他傳統少數民族樂器更是具有著本質的區別。

“覺央”樂舞藝術伴奏樂器徐龍“扎聶”的琴弦定弦通常按四度關系定為3 (mi)6(la) 2(re)三音,其中間兩弦(二、三弦)定為同音。需要注意的一點是,由于制作工藝比較粗陋,樂器在天氣干燥時容易變音,不易定音。在“扎聶”的彈奏音域方面,為適應人聲演唱,音域不寬,多在8度左右。在“扎聶”的音色方面,彈奏時發音響亮,與中國傳統樂器三弦音色較相似,音色具有純樸和渾厚的特點。在“扎聶”的演奏方法方面,琴手通常左手持琴按弦,右手執木片撥子撥弄琴弦彈奏,常席地坐彈或一邊彈奏一邊舞蹈。與六弦“扎木聶”的持琴方式不同,六弦“扎木聶”通常將琴斜挎于右肩,而徐龍“扎聶”則通常將琴持于腰腹前方。與六弦“扎木聶”相比,彈奏時裝飾音也更為突出,彈奏的旋律相比之下更加輕快跳躍。“扎聶”所彈奏出的音分為主音和次音,在彈奏“扎聶”時要注意主次音弦的搭配和長度。“扎聶”有一個極具特點的彈奏手法,即左手按弦,右手不彈奏所發出的音,為空音,在每一個旋律音后彈一個空音,使其具有獨特的跳躍韻律。在進行“扎聶”演奏時轉調并不困難,但在傳統的“覺央”樂舞伴奏中是很少轉調的,這一點與三弦和六弦“扎木聶”相同。由于徐龍“扎聶”在演奏方法上有其獨有的方式方法,因此積極地傳承“覺央”樂舞藝術,傳授“扎聶”彈奏技藝是很有必要。

( 徐龍“扎聶” 筆者攝于徐龍鄉徐堆村)

不同的文化背景孕育不同的民間樂舞形式,藏民族有著風光迥異的藝術文明。有著傳統且深邃的文化內涵,獨特的文化支撐,民間樂舞藝術才獨具特色。[3]“覺央”樂舞藝術正是通過多元化的生活內容和生產方式的不斷積累而逐漸發展起來的,“覺央”樂舞藝術不僅是當地社會發展及民族文化發展的產物和民族傳統精神的反映,而且也體現了民族的興衰,包含著民族的歷史。“覺央”樂舞藝術與少數民族其他地區的歌舞不盡相同,通過幾百年得榮獨特的方言和曲調渲染得到傳播及發展,其服裝、旋律、節奏及唱詞等都有其最獨有的特點,極具研究價值。雖然“覺央”樂舞藝術直至當前才被外界人所知曉,但不得不承認它的確是一種極其富有藝術性和群眾性的藝術形式。

二、“覺央”的保護與傳承現狀

目前,“覺央”樂舞藝術已于2009年6月被列入甘孜藏族自治州州級非物質文化遺產名錄。黨和政府號召并組織“覺央進校園”類型的傳統藝術普及活動,例如將“覺央”曲目插播于課間音樂中,將“覺央”樂舞藝術的詞曲知識和舞蹈動作融入日常音樂課教學中等,這在很大程度上普及了“覺央”樂舞藝術的基礎知識。得榮縣徐龍鄉中心小學的教師洛絨扎西便在徐龍鄉中心小學自發組織孩子們學習和傳承“覺央”樂舞藝術,他自己手工制作了幾十把徐龍“扎聶”琴,用來送給學生進行教學。寒暑假期間,洛絨扎西老師還會驅車到距徐龍鄉八十公里的得榮縣縣城里舉辦培訓班,進行“覺央”樂舞藝術的短期教學,招收的學生男女不限,地域不限,他是目前將“覺央”樂舞藝術傳統傳承方式打破的第一人。洛絨扎西老師說:“這是為了傳承我們藏民族的傳統藝術,讓這不為人知的美好樂舞走出去,才能更好地傳承和發展”。相信在不久的將來,“覺央”樂舞藝術的傳承方式會得到更進一步的發展,社會各界也會更加清晰地認識到這歷史悠久、美妙絕倫的傳統樂舞藝術。

(2018年8月,徐龍鄉中心小學教師洛絨扎西純手工制造的“扎聶”半成品)

(得榮縣徐龍鄉中心小學校徽,以徐龍扎聶為原型設計)

“覺央”樂舞藝術不僅形式豐富多彩,內容也有很大發展。但依舊存在關注度不足,宣傳度不夠,文獻資料匱乏及詞曲保存方式待提高的問題。當前“覺央”一類少數民族民間樂舞藝術的生存空間正面臨著中西現代流行音樂諸多元素的強烈沖擊,再加之其自身地域和文化內涵的局限,導致“覺央”樂舞藝術正悄然遠離我們,因此現如今保護和傳承是探索的熱點。曾經逢年過節時偶爾的演藝已成為眾人心中的奢侈品,大部分當地青年對本土原生態彈唱文化藝術的認同感減弱,這對“覺央”樂舞藝術傳承發展中保持原生態的持久性和延續性產生了負面的影響,增加了“覺央”樂舞藝術傳承與弘揚的難度。

三、保護與傳承的策略探析

(一)在“代際傳承、族際傳承”的概念中傳承

繼承和保護要做的第一件事就是傳承和推廣工作,讓人民參與,才能取得更好的效果。在“覺央”樂舞的保護傳承方面,當地政府一直積極推廣,但沒有群眾參與保護,保護傳承的工作將會變得緩慢而遲鈍,因此寓教于“樂”地培養觀眾和后繼人才是至關重要的。藝術的受眾群體對“覺央”樂舞藝術的生存和發展來說是必不可少的重要載體。擴大受眾不僅要注重擴大新的“覺央”樂舞藝術受眾群體,還要注重保持現有觀眾的參與。通過高品質的節目來提高觀眾的滿意度,讓觀眾更快更愿意去接受“覺央”一類的少數民族民間樂舞藝術表演。以藝術節等活動推廣“覺央”樂舞藝術文化便是擴大新的“覺央”樂舞藝術受眾群體的一種有效方式,雖然目前舉辦活動等方式在對少數民族樂舞類非物質文化遺產的傳播和發展上已經卓有成效, 但是宣傳的力度上仍需加強, 如果能夠在電視臺等媒體傳播上進行宣傳, 將為“覺央”樂舞藝術培養觀眾提供更好的平臺,效果一定會更加顯著。藝術起源于人類精神溝通的需要,其傳播本質是思想的交流,而交流的前提是接受者具備欣賞此類藝術的基礎能力,因此在進行“覺央”樂舞藝術觀眾拓展時,需要將“覺央”樂舞藝術所具有的民族內涵一并表達給觀眾,需要以長遠的眼光和極大的耐心來對待,在增加參與者數量,有效拓寬觀眾群體范圍的同時,還要做到民族傳統藝術文化的普及。

據調查得知,“覺央”樂舞藝術的早期傳承中最具代表性的徐龍“覺央”民間彈唱藝人有沙堆良·扎西(僧人)、色吾·扎西、扎吾·達吉、貢達·奔巴四人,他們為“覺央”樂舞藝術的保護和傳承作出過積極的貢獻,“覺央”樂舞藝術正是在他們的帶領下才不至于走向失傳。后繼人才作為“覺央”樂舞藝術存續的承載者,加強對其關愛和培養,不斷提升后繼人才的數量、質量和能力是“覺央”樂舞藝術活態傳承的根本保障。民族民間樂舞藝術一旦成為能夠為群眾提供生計的一種方式,就會突顯出強大的經濟價值,促進族群對其進行自覺傳承。當地年輕人應該承擔起保護和傳承“覺央”樂舞藝術的責任,因為這不僅是在傳承非物質文化遺產,更是在傳承我們的民族之魂。[4]

(二)構建保護與傳承的文化空間

想要保留少數民族樂舞藝術的內涵,并且杜絕破壞性的傳承和發展,需要各方面的長期支持。例如確立“覺央”樂舞藝術在學校教育中的長遠方針和目標以及構建“覺央”樂舞藝術特色課程資源等。在多元文化背景之下,少數民族傳統藝術的傳承應該通過當地政府有意識地協調,建立長效機制。在條件允許的前提下,政府部門為民族藝術的繼承和發展提供相關資金,支持和鼓勵專家學者開展有關“覺央”樂舞藝術的研究,鼓勵民間藝術家組建相關宣傳演出團體。利用民間藝人培養“覺央”樂舞藝術的愛好者,以藏民族節日為契機,開展如歌舞表演、民族藝術知識競賽等活動,宣傳民族藝術文化相關知識,吸引民族藝術的愛好者自覺加入到 “覺央”樂舞藝術傳承和傳播的隊伍。教育主管部門應該制定完整的教育體系,并對教師進行相關培訓,將民族藝術進校園落到實處。在途徑上,民間樂舞藝術文化的傳承和發展需要結合教育,教育是傳承發展非物質文化遺產的一項重要途徑。構建以學校教育傳承為中心,家庭教育傳承和社會教育傳承相結合的聯合機制,是民間樂舞藝術傳承發展的必由之路。[5][6]

四、結語

“覺央”樂舞藝術的未來發展之路還很漫長,對“覺央”樂舞藝術傳承現狀的綜述及其保護傳承等內容的研究可以使得這一少數民族傳統樂舞藝術得以世代相傳而不至于斷流和消亡。在我國約九百六十萬平方公里的華夏大地上,由于各地不同的地理環境、氣候條件、風俗民情等,有許多具有文化研究價值的獨特民族樂舞藝術被孕育,這是人民的精神寶藏,如果任由其消亡而不去傳承,那么失去的將是民族的靈魂。“覺央”樂舞藝術承載著當地藏民族的精神記憶,其中蘊含著濃厚的民族歷史文化。對“覺央”樂舞藝術進行更好的保護和傳承,一定會促進各民族之間的交流融合,使傳統少數民族樂舞能夠得到更好的發展,從而煥發出新的生機。