江淮氣旋北上造成黑龍江省強雨雪天氣成因分析

任 麗, 楊艷敏

(黑龍江省氣象臺,哈爾濱 150030)

引 言

中高緯地區的災害性天氣通常與溫帶鋒面氣旋的移動和發展相聯系[1-6]。20世紀以來,科學家們針對鋒面氣旋從觀測到理論經歷了長期不懈的探索和研究過程[7-11]。江淮氣旋是我國常見的氣旋之一,生成于長江中下游地區和江淮流域。江淮氣旋生成后北上,常常會給東北地區帶來大范圍的暴雨(雪)天氣。2007年3月3-5日,受江淮氣旋北上影響,中國東北地區出現了最強的一次雨雪天氣過程,其中東北東部和南部出現了自1951年有氣象記錄以來歷史同期最強的暴風雪天氣[12]。許多學者對此過程進行了研究,揭示了這次暴雪天氣的成因機制[13-16]。2013年11月24-26日在中國東北地區發生了一次由北上的江淮氣旋引發的雨雪天氣過程,在江淮氣旋到達東北地區的過程中形成了錮囚鋒,黑龍江省的大暴雪過程就發生在與氣旋錮囚鋒對應的鉤狀云區中[17-18]。

錮囚鋒形成和發展同樣會造成較大量級的降水。學者們對于華北錮囚鋒降水的研究較多:華北地形錮囚鋒是東亞大槽在偏西位置斜壓發展,引導冷空氣經一定路徑南下直接遭遇華北特殊地形影響的產物,華北地形錮囚鋒為冷式錮囚,鋒區結構淺薄,主要存在于850 hPa以下,其水平和垂直尺度均小于經典鋒面氣旋錮囚鋒[19-21]。回流天氣形勢下的華北錮囚鋒, 是由東西2條冷鋒形成的冷鋒錮囚鋒,在生命史、尺度和結構等方面與陸地氣旋錮囚鋒區別很大[22-24]。對于東北地區氣旋發展到錮囚階段,冷鋒追上暖鋒而形成的錮囚鋒降水機制研究較少。2018年11月8-9日在中國東北地區發生了一次由江淮氣旋北上引發的強降水天氣過程。江淮氣旋向東北地區移動的過程中,獲得強烈發展,在黑龍江省發展到錮囚階段。黑龍江省東部大部分地區2 d降水累積量超過11月份平均降水量,降水中心牡丹江站更是出現了1961年以來11月份最大的單日降水。本次降水過程強降水范圍和強度及單日降水量均較2007年3月3-5日和2013年11月24-26日降水過程的大。那么這樣的極端強降水是在怎樣的環流背景下產生的?影響系統及環境場有什么特點?深秋時節如此充足的水汽供應從何而來?針對以上問題,本文利用常規觀測資料、衛星云圖、雷達回波資料、自動氣象站降水量及0.25°×0.25°的NCEP/NCAR再分析資料,對本次過程進行全面分析,探究東北地區錮囚鋒降水的特點和成因,為預報此類天氣提供參考依據。

1 降水實況

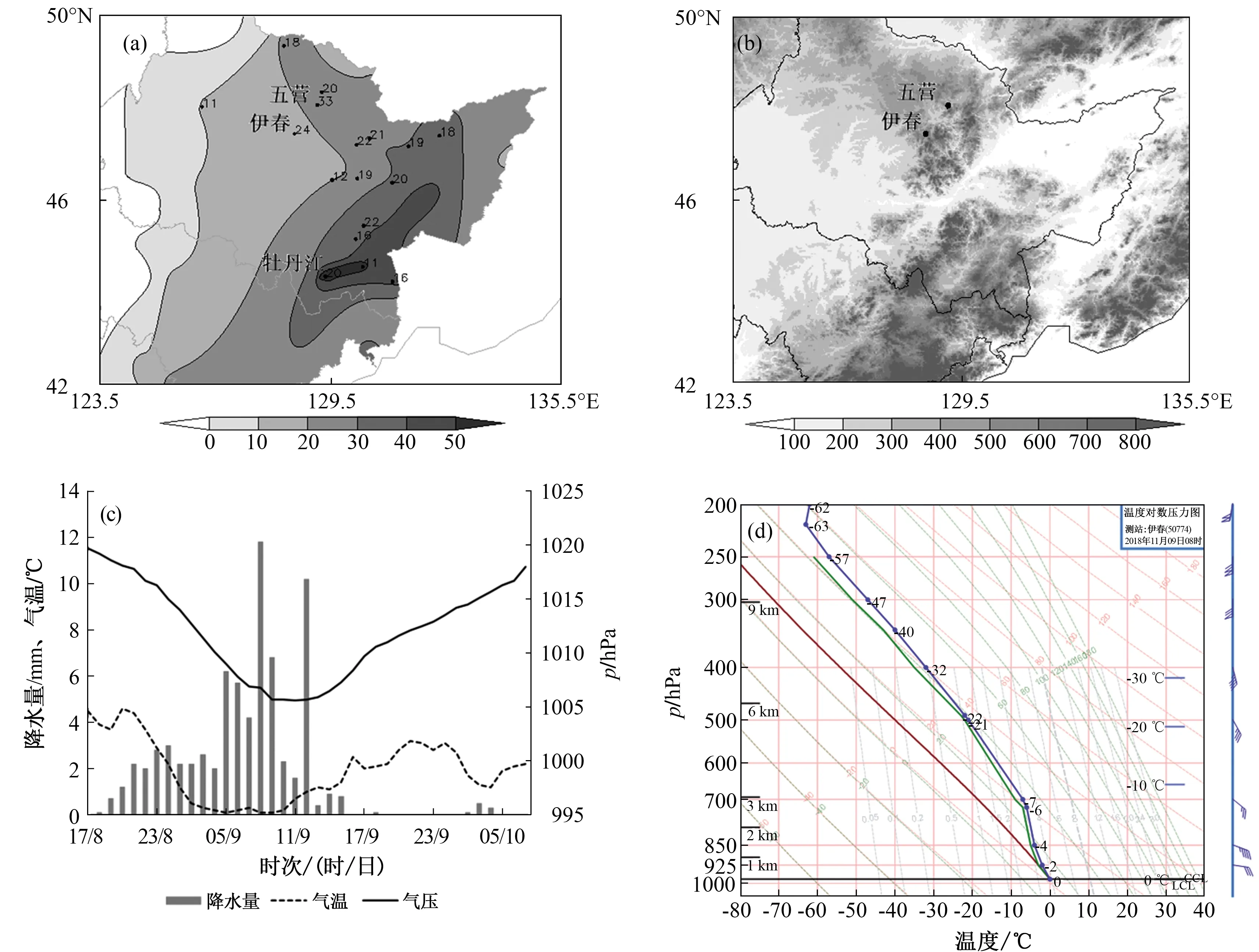

2018年11月8日14:00—10日08:00(圖1a)東北地區北部出現強降水天氣過程,降水集中出現在8日夜間到9日白天。東部地區降水量普遍≥30 mm,超過11月份平均降水量(10~20 mm)。黑龍江省牡丹江地區有3站降水量>50 mm,最大降水(73 mm)出現在牡丹江站,為1961年以來11月份最大的單日降水。黑龍江省中東部地區積雪深度普遍≥10 cm,達到暴雪標準。最大積雪深度出現在小興安嶺地區:五營站為33 cm,伊春站為24 cm(圖1b)。

8日下午黑龍江省東南部地區受氣旋外圍云系影響率先出現降水,暖鋒鋒生導致降水強度不斷增強,9日白天氣旋中心經過黑龍江省時降水強度達到最大。本次過程多為雨雪混合態降水。強降水中心牡丹江站(圖1c),9日01:00-10:00溫度接近0 ℃,降水相態轉為固態(雪),累積降雪量為46 mm,積雪深度為20 cm;10:00-20:00,氣溫升高,降水相態轉為雨夾雪。9日20:00以后降水強度減小,夜間氣溫下降,大部地區轉為陣雪。此次降水過程中小興安嶺地區整層溫度均<0 ℃(圖1d),降水相態一直為雪,所以積雪深度大。

牡丹江站較大降水集中出現在8日21:00-9日12:00(圖1c)。其間,有兩個降水峰值:11.8 mm·h-1(9日08:00)和10.2 mm·h-1(9日12:00)。可見本次強降水過程具有中尺度特征。11月份黑龍江省出現降水強度≥10 mm·h-1的降水很罕見。隨著江淮氣旋的北上,牡丹江站氣壓由8日17:00的1019.7 hPa下降到9日11:00的1005.6 hPa,18 h下降了14.1 hPa,氣旋經歷了強烈發展的過程。

圖1 2018年11月8日14時-10日08時降水量(陰影,單位:mm)和最大積雪深度(數字,單位:cm,僅顯示>10 cm)(a),地形高度分布(b,單位:m),11月8日17時-10日07時牡丹江站逐時降水量、氣溫和氣壓演變(c)及9日08時伊春站探空圖(d)

2 天氣尺度環境背景

2.1 天氣尺度環流背景

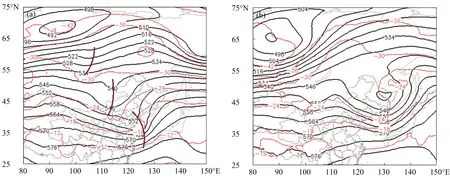

500 hPa上,2018年11月7日08:00(圖略),極渦位置偏向亞洲大陸北部,在西西伯利亞平原北部(80°E、72°N)和中西伯利亞高原東部(120°E、68°N)分別有2個極渦中心,均有t<-40 ℃的冷中心與之對應。在極渦緩慢東移的過程中不斷有冷空氣旋轉南下,表現為多個短波槽引導冷空氣東移南下;河套到四川東部地區(106°E)為高空冷槽,受北部短波槽后冷平流的影響,緩慢東移并不斷加深。8日20:00(圖2a),分別在貝加爾湖北部和蒙古國東部有2個高空槽,河套附近的冷槽東移至中國大陸沿海120°E附近。冷槽經向度較大,槽前后風速均較大,槽前西南氣流引導氣旋向東北方向移動;冷槽東部為高壓脊。之后高壓脊不斷加強,冷槽東移受阻,向北移動的分量逐漸加大,和蒙古國東部的高空槽合并加強切斷成冷渦。10日02:00(圖2b),冷渦位于黑龍江省上空,各地轉為分散性陣雪天氣。

圖2 2018年11月8日20時(a)和10日02時(b)500 hPa高度場(實線)和溫度場(虛線)

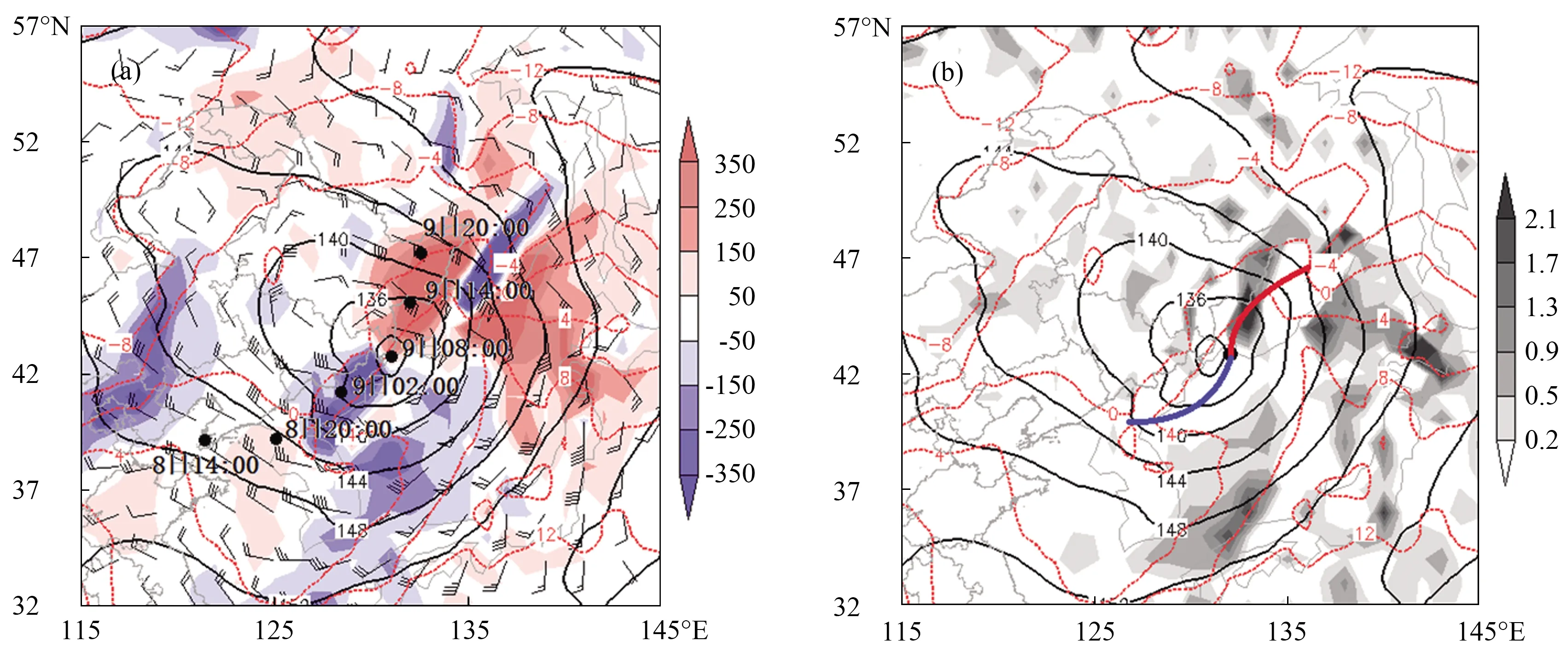

850 hPa上,8日14:00(圖略)低渦中心位于遼東半島南部,黑龍江省東南部處于低渦東北側,有偏南氣流輻合,開始出現降水。8日20:00-9日02:00(圖略)低渦向東北移動的過程中,其東北側的東南氣流加強達到急流標準,急流前側加強的輻合作用促使降水強度增大。9日08:00(圖3a),低渦移至海參崴附近,其北側的東南低空急流繼續加強,風速≥20 m·s-1;鋒區移動到黑龍江省東南部地區,強暖平流促使暖鋒鋒生(圖3b),低空急流從日本海上向北輸送的熱量和水汽在鋒區處輻合抬升,從而形成強降水。9日01:00-10:00,東南部山區受暖鋒鋒生及低渦中心強輻合作用,出現強降水(牡丹江站為46 mm),此時大氣中低層溫度≤0 ℃,加之夜間地面輻射冷卻作用,2 m氣溫下降至接近0 ℃,降水相態轉為雪。之后,強輻合區及強降水區隨低渦緩慢向北移動。9日20:00(圖3a),低渦中心移至黑龍江省東北角,全省大部地區受渦后西北氣流控制,轉為陣雪天氣。

圖3 2018年11月9日08時850 hPa高度場(實線)、溫度場(虛線)、風場(風羽)、溫度平流(陰影)(a)及鋒生函數(陰影)(b)

7日夜間到8日清晨,中國東南沿海到長江口附近為低壓倒槽,8日02:00,在長江口北岸形成低壓,中心氣壓為1017 hPa,之后迅速加強為鋒面氣旋,經朝鮮半島沿日本海與大陸交界處向東北方向移動。9日02:00氣旋移至朝鮮半島東北部(圖4a),中心氣壓為1001 hPa,24 h變壓為-16 hPa,具有后彎特征的暖鋒移至黑龍江省東南地區(圖4b),降水強度開始增大。9日08:00氣旋在日本海東側再度登陸,中心強度為998 hPa,暖鋒北側有大范圍△p6≤-3 hPa的負變壓區,冷鋒后側有大范圍△p6≥2 hPa的正變壓區,有變壓風向負變壓中心輻合,正負變壓中心之間變壓梯度大的區域內變壓風較大。氣旋發展加深,向負變壓中心移動,鋒面附近有變壓風輻合,低層輻合加強導致強降水。9日14:00氣旋強度達到最大并出現錮囚鋒,之后強度逐漸減弱,對應的降水強度減小(圖4c)。

2.2 鋒面結構特征

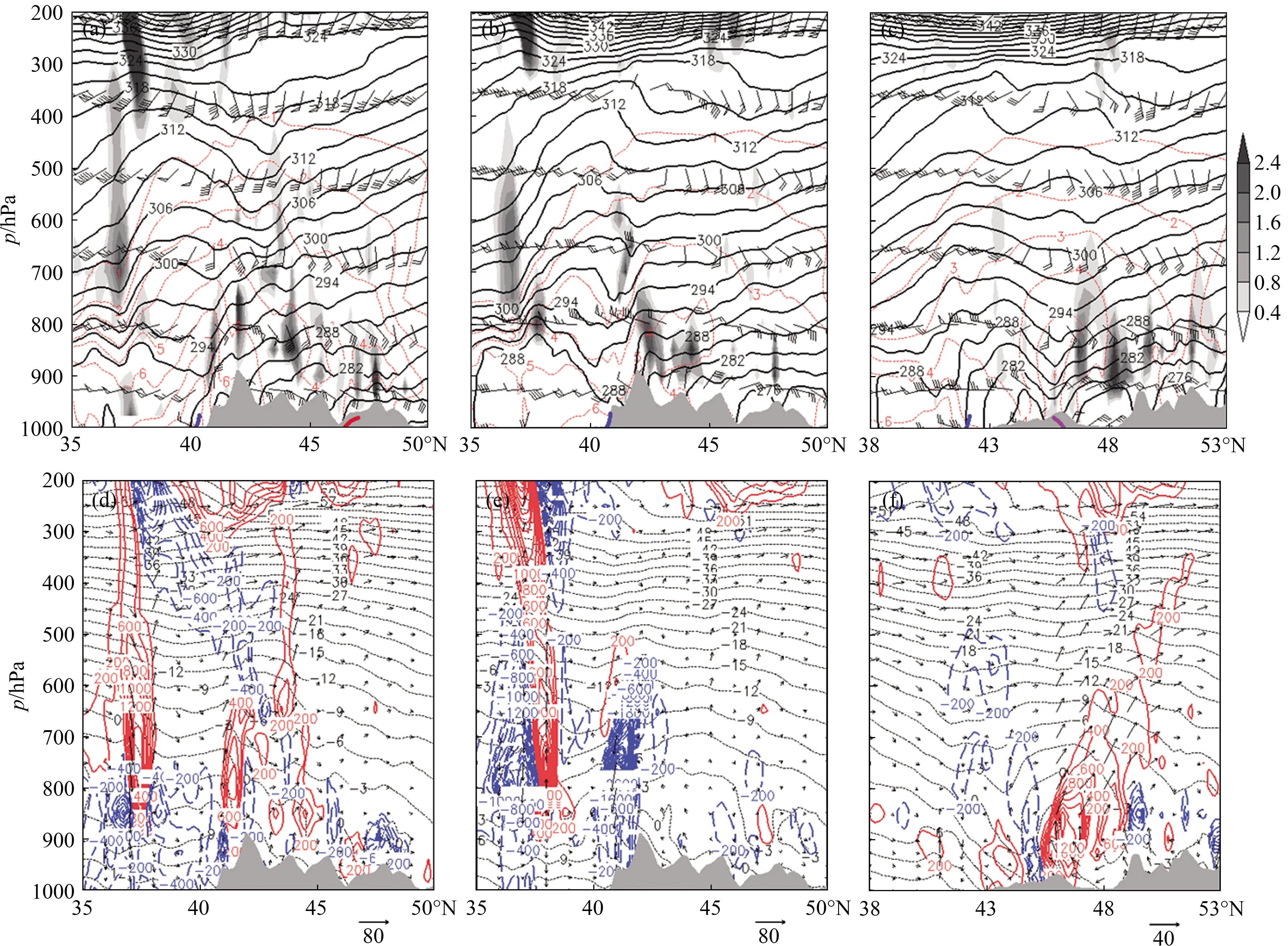

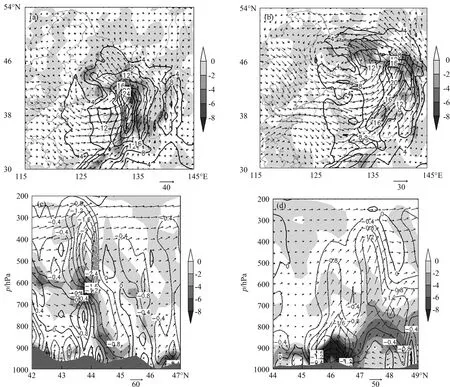

位溫(θ)、比濕(q)、水平風場和鋒生函數的垂直剖面圖上(圖5a、b、c),可見暖鋒和錮囚鋒特征。由9日02:00沿129.4°E(牡丹江站所在經度)作的垂直剖面(圖5a)可看出,42°-47°N低層為等θ密集帶,即為寬廣的暖鋒鋒區,鋒區向北傾斜,坡度較小。對流層低層40°N以南為偏西風冷平流,以北為源自日本海的東南風暖濕氣流(圖5d),強暖平流作用促使鋒區上900-700 hPa有強鋒生帶,低層鋒生,降水強度開始增大。9日08:00(圖5b)40°N附近為冷鋒,鋒后為偏西到西北風,對應著強冷平流(圖5e);暴雪區處于暖鋒前,中低層為暖鋒鋒區,由偏東風轉為東北風,溫度平流較弱,低層維持較大比濕(800 hPa以下,比濕≥4 g·kg-1)。43°-45°N,暖濕氣團沿著鋒面抬升,低層等溫線向上突起,偏東風和偏北風的輻合加強了暖濕空氣的上升運動,導致黑龍江省東南部地區出現強降水。

由9日14:00沿132°E作的垂直剖面(圖5c)可見,三江平原地區(46°N)兩個鋒面相交,位溫呈漏斗狀,具有錮囚鋒特征:鋒區變窄,鋒面南側干冷空氣位溫為282 K,冷空氣前側為弱冷平流(圖5f);鋒區北側干冷空氣位溫為276 K,為偏東氣流,有較強的暖平流。鋒區北側低層有強鋒生帶,在北移的過程中不斷鋒生。暖濕氣團被抬離地面,46°N附近 600 hPa以下等溫線向上突起(圖5f),900 hPa高度上與北側冷氣團的溫差可達8 ℃。三江平原的強降水主要是錮囚鋒強烈抬升暖濕空氣造成的。

圖5 2018年11月9日02—14時位溫(黑實線)、比濕(短虛線)、水平風場(風向桿)、鋒生函數(陰影)的經向剖面圖(a、b、c,雙實線為錮囚鋒)及溫度平流(紅實線和藍色長虛線)、溫度(短虛線)和v-ω(ω放大20倍)經向剖面圖(d、e、f)

黑龍江省東南部地區長時間(>6 h)處于暖鋒鋒區中,鋒區低層有鋒生作用,促使低層鋒區加強且更加傾斜,暖濕空氣在暖鋒上持續輻合抬升,形成長時間的強降水。暖鋒前偏東氣流強度大,維持時間長,為強降水提供了充足的水汽。東北部地區受錮囚鋒影響出現強降水,此錮囚鋒的北側暖鋒前冷空氣強度大于南側冷鋒后冷空氣強度,是暖式錮囚鋒。

3 環境條件特征

3.1 水汽特征和動力條件

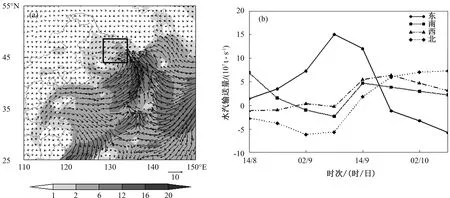

氣旋一路北上的過程中,其東側一直存在的東南風低空急流,將海上的水汽和熱量向氣旋環流中輸送,使其不斷發展加強。2018年11月9日02:00(圖6a),氣旋中心移至朝鮮北部,在低空850 hPa上有一條近乎南北向的帶狀水汽通量高值區,從東海、經日本海不斷向東北地區伸展,東北地區中東部低層大氣濕度不斷增大。不斷向北輸送的水汽在氣旋中心北部及水汽輸送帶上均有輻合,黑龍江省東南部地區低層水汽輻合開始加強。08:00(圖略),帶狀水汽通量高值區北抬到黑龍江省東部,水汽通量高值舌前部有低層水汽強輻合,黑龍江省東部通量值達到12 g·s-1·cm-1·hPa-1,并出現大范圍-6×10-7g·s-1·cm-2·hPa-1的水汽輻合區,02:00—08:00黑龍江省東南部地區出現持續性的強降水天氣(圖1b)。14:00(圖6b),帶狀水汽通量高值區北抬到黑龍江省東北部,水汽通量值與水汽輻合的最大值強度與08:00的相當,范圍縮小,強降水區北抬。

9日02:00沿129.4°E的經向剖面圖(圖6c)上,44°—45°N上升運動區一直延伸至對流層高層,在對流層中上層(500—400 hPa)達到最大,為-2.4 Pa·s-1。對流層中低層為較強的水汽輻合區,與強上升運動相重疊的區域即為強降水區,強降水區兩側有較弱的下沉運動。08:00(圖略),中低層的水汽輻合區與強上升運動區向北移動到45°N附近,上升運動大值區下降到600 hPa。14:00沿132°E的經向剖面圖(圖6d)上,水汽輻合區下降到850 hPa以下,低層輻合加強;上升運動區的向上伸展高度降低,大值區下降到850 hPa以下,黑龍江省東北部地區降水強度達到最大。

圖6 2018年11月9日02-14時850 hPa水汽通量(等值線)及水汽通量散度(陰影)(a、b)和水汽通量散度(陰影)、垂直速度(等值線)及v-ω(ω放大20倍)的垂直剖面(c、d)

9日08:00,地面到300 hPa水汽通量垂直積分(圖7a)顯示強降水期間有兩條水汽輸送路徑:第一支為氣旋東部的偏南急流從黃海、東海向北輸送水汽,第二支為氣旋北部的偏東急流從日本海向西輸送水汽。最后這兩支攜帶水汽的低空急流合并由強降水區的東邊界輸入產生強降水。

利用NCEP/NCAR每天4次的0.25°×0.25°再分析資料,計算8日14:00—10日08:00強降水區(圖7a中黑色方框4個邊界128.5°—134°E、44°—48.5°N)地面至300 hPa各邊界每隔6 h水汽輸送量(正值為流入,負值為流出)。各邊界水汽計算公式為

(1)

式中,l1和l2表示邊界兩端經(緯)度,ps為海平面氣壓。

計算結果(圖7b)表明,8日14:00—9日08:00主要依靠東邊界輸入水汽,且輸入量迅速增加,在08:00達到最大,為14.99×107t·s-1。除了降水剛開始的6 h內南邊界有少量水汽輸入外,其他邊界均為水汽輸出。9日14:00以后東邊界水汽輸入量迅速減小,直至轉為水汽輸出;其他邊界均由水汽輸出轉為水汽輸入,且西邊界和北邊界的水汽輸入量較大。8日14:00—9日14:00,強降水階段,東、南、北邊界的水汽輸入量分別為38.95×107、9.82×107和2.70×107t·s-1,分別占水汽輸入總量的75.68%、19.08%和5.24%。西邊界的水汽輸出量為16.40 t·s-1。9日20:00—10日08:00,降水減弱階段,南、西、北邊界的水汽輸入量分別為8.99×107、20.36×107和14.14×107t·s-1,分別占水汽輸入總量的20.68%、46.81%和32.51%。東邊界的水汽輸出量為10.26×107t·s-1。可見,強降水期間東邊界的水汽輸入最為關鍵,占到整個水汽輸入總量的75.68%,與水汽通量分析顯示的氣旋東側的東南氣流將日本海上的水汽源源不斷地向東北地區輸送是一致的。

圖7 2018年11月9日08時地面到300 hPa水汽通量的垂直積分(a,填色區和矢量)和8日14時—10日08時圖7(a)方框各邊界地面到300 hPa的水汽輸送(b)

3.2 不穩定特征

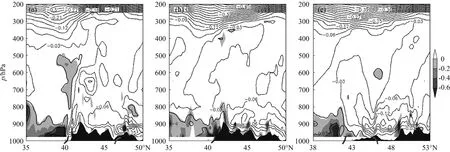

圖8是2018年11月9日02:00—14:00的濕位渦MPV和?θe/?p的經向垂直剖面圖。02:00(圖8a)43°N以北整層大氣?θe/?p<0,為對流穩定狀態。08:00(圖8b)43°—45°N低層依然為對流穩定,出現MPV<0,表現為濕對稱不穩定,與牡丹江雷達1.5°仰角反射率因子圖(圖10b)上表現為兩條帶狀主雨帶特征相對應。考察濕對稱不穩定區正壓項MPV1和斜壓項MPV2的貢獻發現,該處MPV1>0且MPV2<0(圖略),即強斜壓性是濕對稱不穩定產生的主要原因。此處為暖鋒前(圖5b),對流層低層大氣穩定度增大,中高層穩定度減小。暖濕空氣的輻合抬升加強了上升運動,中高層大氣穩定度減小有利于上升運動的維持和發展。

14:00(圖8c),43°—48°N對流層低層在錮囚鋒附近及其兩側的冷氣團內(圖5c)大氣變得更加穩定。錮囚鋒低層等溫線向上突起的地方(圖5f)為大氣逆溫,穩定度最大,?θe/?p<-2.1 K·hPa-1;錮囚鋒中高層大氣穩定度進一步減小。

圖8 2018年11月9日MPV(陰影,僅給出負值)和?θe/?p(等值線)的經向剖面圖MPV單位:10-6 m2·K·s-1·kg-1,?θe/?p

可見在暖鋒降水過程中,低層出現濕對稱不穩定,中高層大氣穩定度減小,有利于上升運動的維持和發展。錮囚鋒與暖鋒相比,低層大氣對流穩定更強,中高層大氣穩定度更小。

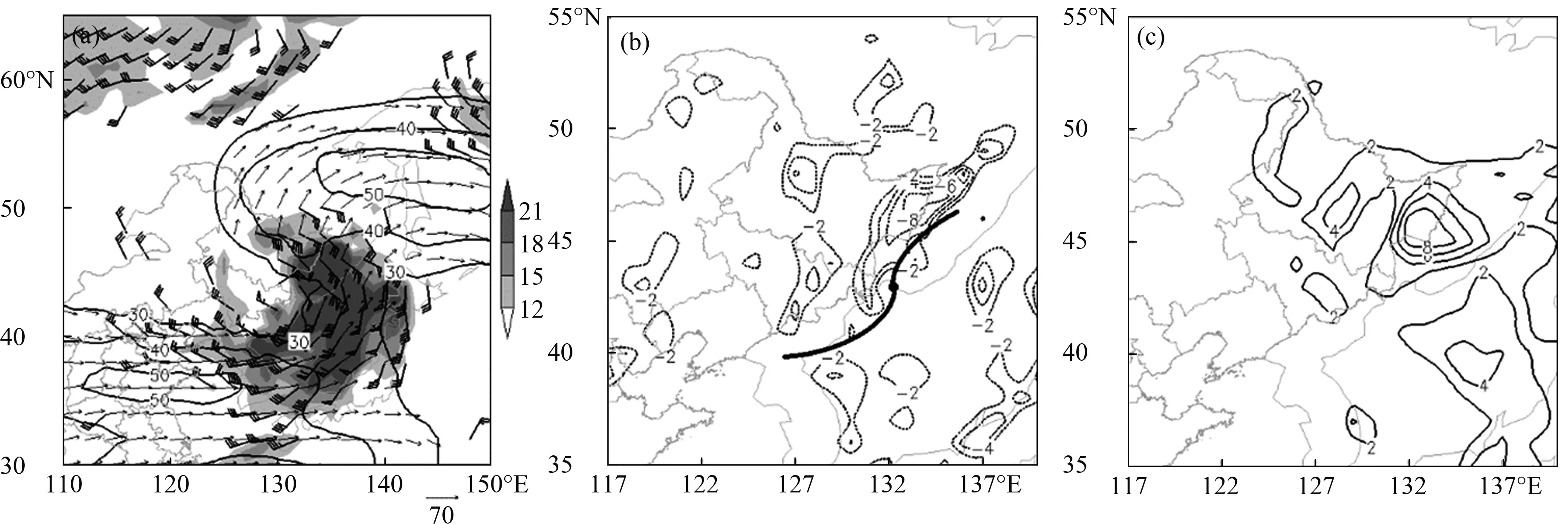

3.3 高低空急流

隨著氣旋的北上加強,氣旋東側和北側的氣流加強成低空急流。11月9日02:00(圖略),氣旋北側的東南低空急流移至黑龍江省東南部,此處降水強度增大。200 hPa上西風急流斷裂為南北兩支,南支位于125°E以西35°N附近,北支位于125°E以東50°N附近,急流核強度均達到40 m·s-1。08:00(圖9a),低空東南急流隨氣旋北移加強,風速>20 m·s-1;兩支高空急流均加強北移,急流核強度>50 m·s-1。低空急流左前側的強輻合區位于暖鋒前(圖9b),與北支高空急流右后側及南支高空急流左前側的強輻散區(圖9c)重疊,有強烈的上升運動,迫使暖濕空氣強烈抬升,造成強降水。

圖9 2018年11月9日08時高低空急流(a)和850 hPa(b)及200 hPa(c)散度場

14:00(圖略),低空東南急流維持較大強度緩慢向北移動;南北兩支高空急流東移的過程中分別有向南北方向的位移,高低空急流耦合作用減弱,氣流上升速度減小。20:00以后,低空東南急流減弱移出黑龍江省,南支高空急流核南退至30°N,北支高空急流東移到140°E以東,降水強度大幅度減小。

4 中尺度特征

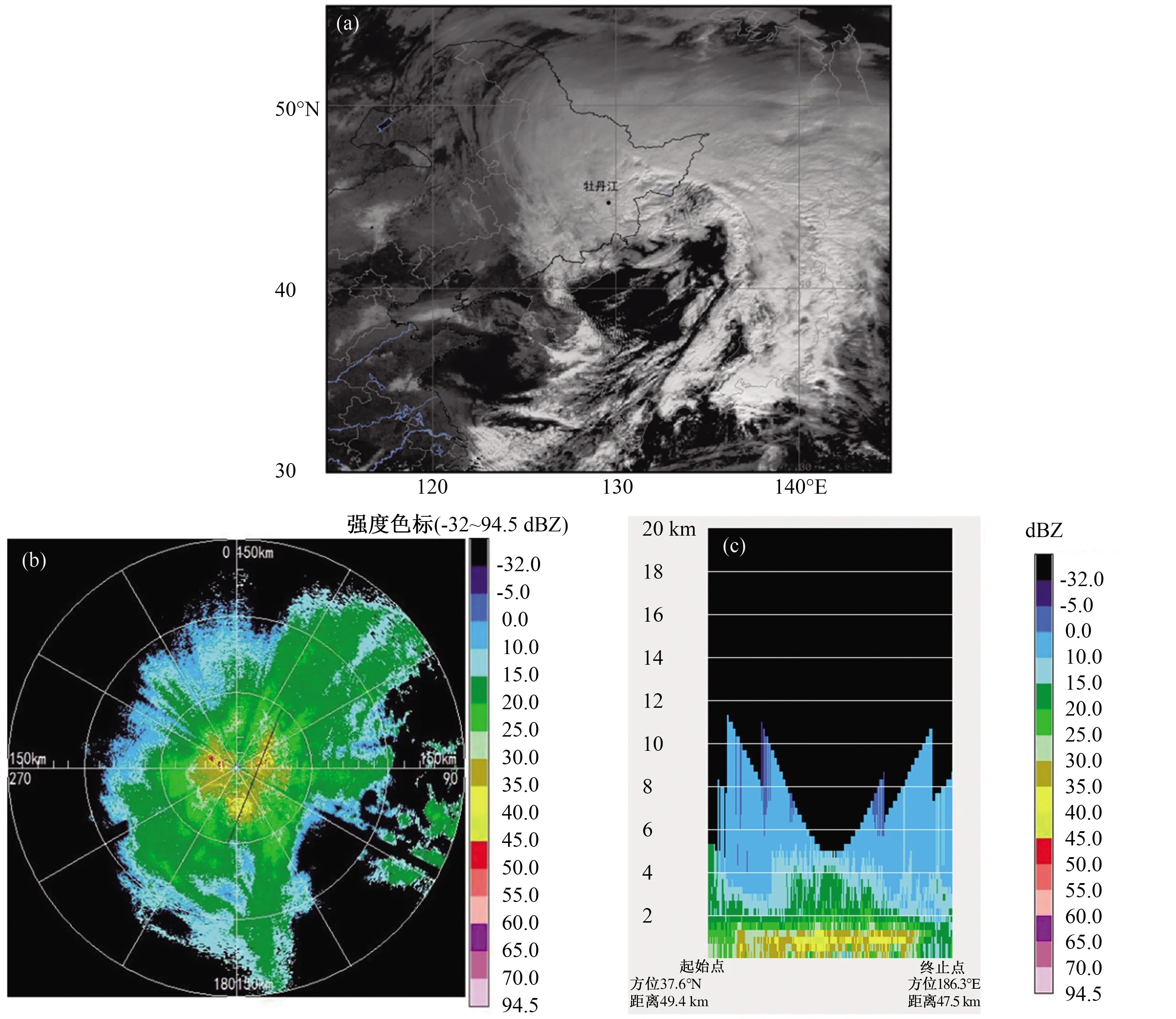

氣旋在向東北方向移動的過程中獲得發展,形成連續完整的渦旋云系。2018年11月9日10:00可見光云圖上(圖10a),渦旋云系位于中國東北地區到日本島一帶,冷鋒云系與晴空區交界附近云頂多凸起的褶皺和斑點,表明有對流活動,對流云西側的暗影清晰可見。在氣旋中心附近也有對流活動,給黑龍江省東南部地區帶來較大降水。云系北側云頂表面較為光滑、均勻,在云系的北邊界出現向東北方向伸展的纖維狀卷云,表明高空風速大。之后渦旋云系緩慢向北偏東方向移動,在渦中心及錮囚鋒和冷鋒云系后邊界附近不斷有弱對流活動,表明此次降水過程具有中尺度特征。

9日08:04牡丹江雷達1.5°仰角反射率因子圖(圖10b)上,存在兩條主雨帶,為混合云降水回波,強回波最大反射率因子>35 dBZ。此時牡丹江站氣溫為0.1 ℃,地面觀測降水性質為雪,排除零度層亮帶的影響,圖像上>35 dBZ的回波為對流云回波,也說明了降水過程具有中尺度特征。由沿圖4b中直線作的反射率因子垂直剖面(圖10c)發現,降雪回波高度較低,一般不超過4 km,>35 dBZ的較強反射率因子高度在2 km以下。

圖10 2018年11月9日10:00 FY-2G可見光云圖(a)、08:04牡丹江雷達1.5°仰角反射率因子(b)及沿圖(b)中直線的反射率因子垂直剖面圖(c)

5 結論與討論

(1)暖鋒降水過程中,低層出現濕對稱不穩定,中高層大氣穩定度減小,濕對稱不穩定加強了鋒面輻合抬升造成的上升運動,有利于上升運動的維持和加強。此錮囚鋒為暖式錮囚鋒,與暖鋒相比,低層大氣更加對流穩定,中高層大氣穩定度更小。

(2)強降水期間有兩條水汽輸送路徑:氣旋北部的偏東急流和氣旋東部的偏南急流。最后這兩支攜帶水汽的低空急流合并由強降水區的東邊界輸入產生強降水。強降水期間,東邊界的水汽輸送量占水汽輸入總量的75.68%,是產生強降水的關鍵。

(3)強降水區處于低空急流左前側的強輻合區及北支高空急流右后側和南支高空急流左前側的強輻散區。強烈的上升運動迫使暖濕空氣強烈抬升,造成強降水。

本文得到的錮囚鋒降水的成因和特點是基于2018年11月8—9日強降水過程的分析結果,結論是否具有普適性還需要研究更多的個例來驗證。使用的再分析資料時間間隔為6 h,由于時間分辨率較低,會漏掉錮囚鋒降水過程中的一些細節,期待未來通過數值模擬獲得更小時空分辨率的資料進行更細致的研究。