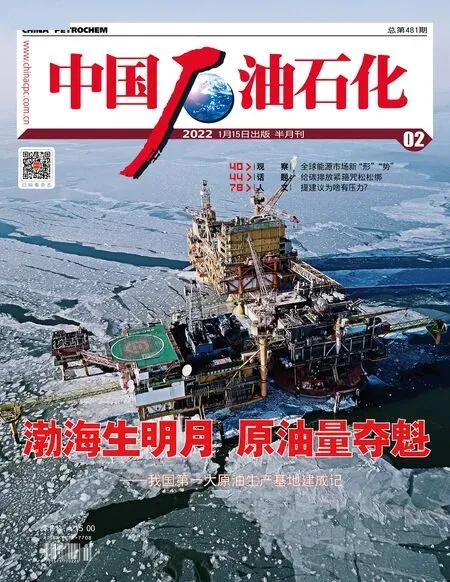

3000萬噸,渤海丹心

文/本刊記者 于 洋

3013.2萬噸里的每一滴油都飽含著渤海石油人提質增效,高質量發展的智慧。

▲在壯闊的海洋里,我們與可愛的鄰居一起繁衍生息。 供圖/中國海油

斗轉星移,滄海桑田,飛逝的光陰里,蝶變的力量蓬勃奔涌。

渤海石油人在2021年寫下3013.2萬噸的壯麗詩篇。中國第一,是榮耀更是使命。

50多個在生產油氣田、180多個生產設施、365個日日夜夜,3013.2萬噸,不是終點,是渤海石油人通向年產4000萬噸油氣當量的階梯。

思路一變天地寬

2018年,習總書記對能源安全做出批示指示后,渤海油田迅速高質量響應,捷報頻頻傳來:

2019年2月,渤中19-6凝析氣田宣布發現,探明儲量超過億噸;

2019年9月30日,墾利10-2油田宣布發現,探明地質儲量超過1億噸;

2020年5月26日,墾利6-1油田宣布發現,探明地質儲量超過1億噸;

2021年2月22日,渤中13-2油田宣布發現,探明地質儲量1億噸;

…… ……

短短3年時間,交出4個億噸級油氣田,這不是易事。中海油天津分公司勘探總師薛永安介紹說,渤海灣盆地地質構造復雜,就像是一只“金盤子”,掉在地上摔碎了又被踩了幾腳,油藏分布十分零散復雜,而且還隔了一層海水,勘探開發難度更高。

“十三五”以來,渤海油田勘探一路的工作者,解放思想,陸續應用“立體勘探”“集束勘探”“組合勘探”與“價值勘探”理念,尋找到了一條適合渤海油田的勘探開發之路。進入“十三五”后,“湖盆成氣”理論、“匯聚脊”成藏理論的創新提出,打開了渤海油田勘探的新局面,多個億噸級油氣田從地層深處見了天日,為建成我國第一大原油生產基地夯實了儲量基礎。

風光的背后是渤海勘探人夜以繼日的努力。“以前我們每年交1個億的探明儲量,近三年我們每年上交2.2個億的原油探明儲量。”穩產3000萬噸以來,中海油天津分公司勘探部經理王昕感受到了壓力。

經過55年的發展,隨著產量的提升,曾經“資質”不錯的渤海油田,也面臨找油難的問題。達不到開采門檻的暫且不動,生態紅線內的能不動就不動,儲量油質不好的靠后……一圈下來,王昕和同事們總要“斤斤計較”一番。

中海油天津分公司開發部副經理劉書強算了這樣一筆賬:

渤海油田原油產量已達到“3000萬噸”,如果要實現穩產,按照10%的產量遞減率來算,每年就必須完成300萬噸的新建產能來彌補遞減。要實現2025年上到4000萬噸,那么每年至少要完成500萬噸的新建產能。“這相當于兩個探明儲量億噸級的大中型整裝油田的全年產量。”

這么多的接替儲量從哪里找?“在地質學家的腦海里。”

在中海油天津分公司渤海石油研究院地質總師牛成民的頭腦里有一張清晰的渤海油田勘探形勢圖。每每談起渤海灣盆地的油氣構造,牛成民如數家珍。

隨著國家對天然氣需求的增加,牛成民和他的同事們開始思考,在渤海油田歷年的重大勘探發現中,油田占據了絕大多數,只發現了零星分布、儲量較小的天然氣田。難道在渤海的滔滔海水之下真的沒有大規模的天然氣田存在嗎?

多年來,他們通過對渤海油田深層大量鉆探資料多輪次的詳細分析論證,終于讓這些冰冷的巖芯、巖屑“道出了”地層深處的“秘密”,得出了渤海海域古潛山具備形成大型天然氣藏的論斷,創新形成渤海灣盆地深層大型整裝凝析氣田勘探理論技術,指導了千億方大氣田渤中19-6的發現。

“隨著勘探程度日趨提高,過去易于識別的較大型、相對完整的構造已經變得越來越少。”薛永安說,“怎么實現穩產和上產,是勘探所面臨的嚴峻的問題,必須改變自己的過去的傳統的思路,實現新的理論創新和技術系列。”

近年來,以尋找規模優質油氣田為指導,持續加大地震工作量投入,持續加強科技攻關和勘探實踐,渤海勘探人創新提出 “活動斷裂帶油氣差異富集”“湖盆成氣”以及“匯聚脊控藏”等多項勘探理論,多層系立體勘探屢獲突破。

尤其在“匯聚脊”成藏理論指導下,開啟了淺層規模巖性勘探新局面。思路一變天地寬,一系列鉆探實踐證實了渤海勘探人的大膽假設,昔日一堆一兩平方公里的小砂體,連成了一個一百多平方公里的大砂體,億噸級大油田由此揭開了神秘面紗。

油氣并舉,一時瑜亮,渤海勘探終于可以邁開雙腿,大步前進。“十三五”期間,渤海油田取得了新增原油探明地質儲量對照規劃超額完成109%、實際新增天然氣探明地質儲量對照規劃超額完成近10倍的突出成果。“這為我國海洋石油工業的可持續發展夯實了儲量接替。”王昕說。

“新優快”——提質增效的秘密武器

何為“新優快”?起因就為一個“快”字。

時間回到海洋石油工業肇始的上世紀六十年代。匱乏的鉆井資源與落后的鉆井技術嚴重制約了產量的轉化,鉆井成本居高不下,導致油田開發沒有效益,解決矛盾的癥結都集中在如何提高鉆井時效、縮短建井周期上。1968年5月,我國海上第一口斜井開鉆,歷時兩個月。到了1992年,綏中36-1油田開鉆的時候,鉆井效率已經比改革開放前提高了3倍。但按照當時的油價及開發水平,已發現的很多油田開發經濟效益仍然處于邊際甚至沒有效益。

中國海油急于探索快速鉆井的出路,當時中國海油原總地質師龔再升提供了一個重要線索:優尼科公司在泰國灣的 Erawan 氣田,只用不到6天時間就鉆成了一口3500多米深的井。 3500米,6天?這不可能,一定是在開玩笑。百聞不如一見,為了驗證自己的推斷,渤海石油人一刻不停,組團趕赴泰國灣,現場尋找答案。短短12天里,從碼頭場地到海上施工現場,他們眼中看到、耳里聽到的只有一個“快”字!

▲供圖/米思丞 嚴 亮 鐘凱誠 趙 德 張遠高 中國海油

一個“快”字,徹底顛覆了考察組的認知。他們開始明白了一件事:海油人被傳統鉆井觀念的定式思維束縛了,盡管設備和技術條件基本相同,但頭腦中的管理思路不同、技術觀念不同,所產生的效果也會截然不同。而我們就輸在了人的思維模式、管理意識與技術應用觀念上。這是雙方差距的根源,也是渤海石油人“優快”思想的起源。

1995年8月23日,歧口 18-1 油田開始優快鉆井試驗。平均井深達到3561米的3口生產井,建井周期由原來的平均57天縮短到18.82天,最短的一口井甚至只有13.31天。“優快”鉆井讓渤海石油人嘗到了甜頭,工期和鉆井成本大幅度下降,為綏中 36-1 油田等大型整裝油田的開發注入了勃勃生機。

優快鉆井,使得沒有開發效益的油田得以開發動用,油田產量快速上產到1000 萬噸,少井高產的策略解決了鉆機資源極度緊張的局面,配合儲層保護技術,實現了短時間內上產3000萬噸并穩產十年。優快鉆井形成的系列技術體系、項目管理模式、大團隊協作精神,在渤海油田已經固化為一種企業文化,從1995年到2020年為渤海油田開發成本管控和產能建設做出了突出貢獻。“隨著油田開發形勢的變化,優快鉆井也不斷適應新形勢新要求,但其‘敢于突破、科學求實、追求卓越’的核心精神內涵沒有改變。”天津分公司工程技術部經理許杰說。2020年面對全球低油價挑戰,“優快”模式再次凸顯價值,全年鉆井完井成本降低19億元,占渤海油田降本總數的80%以上。

步入“十四五”,渤海油田面臨生態保護區、航道區、敏感區等用海矛盾的挑戰,同時面臨增儲上產和生產經營的壓力。2021年初,以渤海墾利16-1油田為試點的“新優快”創新工程正式開啟,通過淺層大位移井技術、井眼瘦身技術等高難度技術試點,力爭突破受限區開發限制,摸索出一套適應渤海當前開發形勢的新路子。

“新優快”已經不再局限于某個單項技術,而是針對不同的油田特點要開發不同的技術和管理體系,以針對性解決開發問題。比如之前的針對海上大中型油氣田開發井網密度大、碰撞風險高等難題,研發形成叢式井網加密技術,其控制水平已達到世界先進水平。天津分公司工程技術作業中心總經理馬英文說:“目前,‘新優快’試點項目已經圓滿收官,其形成的可復制、可推廣的‘新優快’模式,將在渤海油田上產4000萬噸的征程上再次發揮關鍵作用。”

除了通過“快”來降低成本,通過“優”來提高產能外,許杰認為“優快”的價值還在于圍繞“優快”創新衍生出的一系列配套技術體系,進一步帶動油田開發生產的提質增效。比如在海上建成移動式鉆井廢棄物處理綠色工廠,實現了綠色鉆井的同時,大幅度降低了廢棄物處置成本。

從“七年行動計劃”開始的2019年,渤海油田每年鉆井都將超過480口,占國內海上鉆井作業總量的60%~70%,優快鉆井集約資源、敢于創新,將進一步賦能渤海油田的勘探開發建設。

“數字化、標準化”助推工程建設提效

2021年渤海油田12個開發項目較計劃累計提前502天實現機械完工,10個項目較計劃累計提前495天實現試生產,全年多貢獻原油產量131萬噸。

這背后“數字轉型”功不可沒。它為每一個工程人帶來了前所未有的“思維革命”。作為我國首個按照“智能制造”模式建設的海洋油氣裝備制造工程項目,渤中29-6項目上部組塊陸地建造采用了以數字化智造管理系統、生產執行系統、倉儲管理系統等為代表的生產管理信息化系統。“這是該系統首次應用于海洋平臺建設工程,它打破了傳統制造模式下各生產環節的信息孤島,實現了建造環節的生產可監控、計劃可跟蹤、質量可追溯,為工程項目數字化轉型強勢賦能。”中海油天津分公司工程建設中心副總經理郝寶齊說。

不僅如此,“數字化”轉型帶來了更高的效率。板材型材自動切割、甲板片機器人焊接、H型鋼智能打磨及組對、工藝管件自動打磨焊接、智能化倉儲等一系列智能制造技術,也在渤海工程建設領域遍地開花,大幅提升了產品質量與生產效率,推動了工程項目的高質量建造與高效率生產。

在“數字化”引領的同時,落實“標準化”成為工程建設提質增效的又一利器。“標準化”的前提是工程標準化系列平臺設施技術規格、材料部件等的標準統一。渤海工程標準化研究立足渤海油田50年開發實踐,組織研究完成了導管架、組塊等標準化設計,形成了4大系列標準化成果,為加快產能建設、提高開發效益提供有力支撐。迄今為止,標準化成果已在17個項目推廣應用, 5個項目已投產,較常規項目實現提前2-4個月投產。讓渤海石油工程人欣喜的是,在2021年度新啟動項目中,共9座組塊、9座導管架、6座生活樓應用標準化成果。“所有項目均應用通用技術規格書,應用率達到95%以上,為工程建設提質降本增效注入了不竭活力。”中海油天津分公司工程管理部經理張曉說。其中,渤南區域項目組牢牢抓住“標準化預算”這盤新棋,在旅大4-2油田4-3區塊開發項目中,大力推動應用標準化預算,最終項目較原計劃提前11個月投產。

張曉形象地稱渤海工程標準化建設“就像搭積木一樣”。這意味著在可通用的條件下,海上采油平臺的相關設施未來可以逐步實現批量生產,并互通互享。“這大大提高了海上采油平臺的建設效率,并最終實現標準化設計、工廠化預制、模塊化施工,推動渤海工程標準化建設工作向縱深發展;形成渤海油田的區域特色,以設計理念創新推動生態文明建設再上新臺階。” 張曉說。

除此之外,渤海油田首次岸電示范項目成功投產,也標志著渤海油田開發模式的重大變革。秦皇島32-6、曹妃甸11-1油田群岸電示范項目歷時14個月,于2021年9月正式投產,成功建成世界海上油田交流輸電電壓最高、規模最大項目,為推動生產動力變革、加快綠色、智能、高效開發創造良好條件。通過集成化、數字化、智能化等技術創新,邊際油田開發取得重大突破,渤中26-3擴建、旅大29-1項目節省投資近5億元,全額桶油成本30美元/桶,為邊際油田高效開發提供有利借鑒。

工程建設提速讓現場安全管控工作的難度也加大。“現場常常是多家施工單位平行作業,給現場安全帶來了挑戰。隨著《新安全法》的實施,我們的壓力更大了。”郝寶齊說。在2021年,工程建設中心持續強化全面風險管理,做好重大風險跟蹤和全過程閉環管控,全年累計近1250萬人工時未發生安全責任事故。

2021年是渤海油田“十四五”規劃的起步之年。為打好“開局戰”,渤海工程建設全體成員緊緊圍繞集團公司“1534”總體發展思路,錨定渤海油田“七年行動計劃”,深入開展黨建與改革發展、生產經營、安全生產深度融合,推動各項工作實現加速快跑。在2021年已累計投入主作業船23條,總作業船天1876天,生活支持船7條,總作業船天819天,為正在全力增油上產的渤海灣營造了火熱的開發盛景。

精細管理讓油井身強力壯

2021年1月,渤海油田遇到5年來最嚴重冰情。1月6日,新年第一股強冷空氣突襲遼東灣,幾乎一夜間,海天相接處冒出一層白色的冰帶,環境溫度也斷崖般驟降至零下25攝氏度。海冰迅速蔓延,短短幾日后,位于我國海域最北的油田錦州9-3油田就被一片白色包圍。

50多年前曹妃甸大冰封的場景再次上演。不同的是,這次四艘8000馬力的破冰船像忠誠的衛士,日夜守護在油田周圍。

平臺上,多處壓力表、變送器、管線發生凍堵,為安全生產帶來巨大風險。接到此起彼伏的應急報告,操作班長楊海龍二話不說,抓起工具跑了出去。孤立在海中的平臺,沒有任何遮擋,呼嘯的北風穿堂而過,像一把把無形的刀,割得人臉上生疼。生產人員迅速集結,哪里是風口,哪里的風最大,便沖向哪里。楊海龍手拿蒸汽管線,熟練地揮舞著,上一秒還高溫燙手的蒸汽,下一秒就結出一層冰霜,被風裹挾著打在身上…… 3 個小時的緊張忙碌后,現場設備逐漸恢復正常。

“不同于陸地,任何生產中的問題,拿到海上就會被無限放大。”中海油天津分公司遼東作業公司主任工程師王傳軍說。每天,渤海油田將近有1萬多名海上作業人員,在這片海域上精耕細作,“像對待眼睛一樣對待每一口井,為渤海油田的持續發展添磚加瓦。”中海油天津分公司渤西作業公司副總經理王國弘說。

通過“兩提一降”“注水年”“控水穩油”等專項工作,大大提高了渤海油田的采收率,將注水油田自然遞減率控制至8.2%,累計增油21.8萬噸;通過實施“一油田一策”“一油藏一策”開發政策,以及“自檢自修”,“1+N施工模式” “工期+日費商務模式”等措施嚴控成本支出,降低了日常作業成本……

“全渤海一盤棋總體統籌規劃、合理布局、資源合理應用、嚴格把控施工節點、交叉批量化等措施,用遠超上年的效率降低時間成本;打好技術“組合拳”,為進一步提質增效注入底氣。”中海油天津分公司生產部經理王玉說。

“井維護得好,各方面需要維修的情況就少,費用就降低了。”中海油天津分公司曹妃甸作業公司油藏經理李豐輝說。

曹妃甸油田群作為渤海油田開發迄今為止投入開發規模最大的底水油田,經過十余年的開發,綜合含水已經達到了94%,同時受疫情和低油價的影響,開發生產面臨諸多挑戰。但是,即使面臨這樣情況,2021年曹妃甸實現逆勢突圍,累計產油達到300萬噸,達到歷史最高。

創新引領升級

1987 年,儲量接近3億噸的綏中 36-1 油田被發現,康世恩聽到這一特大喜訊后興奮地說:“我們終于抱上了一個金娃娃!圓了在海上找大油田的夢。”可出乎所有人的預料,這個眾望所歸的“金娃娃”卻因為油太稠,很快變成了令人敬而遠之的“愁娃娃”。

綏中 36-1 油田屬于重質稠油油田,地面原油黏度最大可超過 10000 毫帕·秒。油稠得像糨糊,放在杯子里往外倒,幾乎不能流動,有的甚至能像泥土一樣捏出各種造型。沒有流動性還能叫液體嗎?不是液體怎么抽采?陸地油田可以靠加熱和注入蒸汽解決這個問題,海上油田這么干,成本要高出很多。

沒有國外公司愿意合作,沒有陸地經驗可供借鑒,這個當年最大的發現因為稠油油藏海上開發在中國未有先例而面臨長埋地下的窘境。“為有效探索海上稠油開發道路,盡量規避開發風險,中國海油沒有選擇一口吃成個胖子,而是決定先開辟一個試驗區,摸清油田特性后再進行整體綜合開發。”中海油天津分公司工程研究院總工程師白健華說。

▲攝影/杜鵬輝 米思丞

▲不管風吹浪打,勝似閑庭信步,我們是新時代的弄潮兒。供圖/中國海油

針對這一設想,各路專家進行了充分研討,嘗試了注水、防砂和機械采油等一系列開發方式,最終決定采用 350 米井距反九點注采系統,實行面積注水,以電潛泵為主力機械采油方式,并創造性地提出了“小平臺與單點系泊浮式生產儲卸油裝置”相結合的全海式總體工程方案。這套方案采用了獨特的稠油處理脫水工藝流程,兩級脫水裝置可串聯、并聯,互為備用,加快了原油脫水時間,保證了原油含水低于 1% 的標準要求,為稠油開發基本掃清了技術阻礙。

稠油熱采讓渤海石油人嘗到了創新的甜頭。

時隔30多年,在 2020 年召開的首屆科技大會上,渤海油田系統總結了“十三五”期間在油氣基礎理論認識、技術創新、工程示范應用等方面取得的重要突破和重大成果。1000余名來自各個單位、各條戰線的科技工作者匯聚一堂,參加了這場以“創新”為名的“英雄大會”,將渤海創新氛圍推向高潮。

據中海油天津分公司科技信息化部經理魏剛介紹,多年來,渤海油田堅持全方位開展科技創新、管理創新與商業模式創新,將創新理念、創新思維、創新舉措全面融入勘探開發生產。“在此指導下,渤海油田圍繞關鍵領域堅定不移開展技術攻關,大力推行‘三新三化’,不斷加大科技創新與成果轉化,形成了一系列核心技術體系,解決了一大批痛點難點問題。”

創新是不竭動力,渤海石油人深諳其中的道理。

依托創新,中國海域第一個完全按照國際規范建設的現代化油田埕北油田在整體設備設施升級改造后成功換“心”,完成了一次世界海洋石油開發史上極為罕見的油田“全科手術”,不但幫助油田返老還童,重返巔峰產量,甚至創造了歷史最高產量;旅大 21-2油田加大先導試驗力度,建成我國海上首個規模化稠油熱采示范平臺;秦皇島 32-6 油田深入推動“智能油田”建設,通過數字化、智能化賦能,實現油藏及注采管理升級。

創新的步履不停。

渤海油田持續推進智能分注技術現場成果轉化,注水井智能分注覆蓋率接近50%,技術助力實現油田控水穩油。

在發展的同時,渤海油田不忘創新踐行綠色承諾。渤海油田堅持貫徹落實習近平生態文明思想,主動投入“渤海綜合治理攻堅戰”“藍天保衛戰”等國家級行動中,深入推進 “環保升級三年行動計劃”。

通過、加強海洋生態修復、參與灣長制建設、推進海上鉆完井廢棄物減量處理及天然氣回收綜合利用等一系列措施,拉動油田開發“顏值”不斷提升,持續加大清潔能源供給,用實際行動履行了“在保護中開發,在開發中更好地保護”的理念,為渤海油田繪就了綠色發展底色。