茹小凡 云游西方的一次歇腳

茹小凡自1983年赴法,就開始了往返東西,漂泊江湖的生活。正如他所創造的行者,自在于山河之中,飄忽于天地之間。變動中孤寂的生命個體,神經末梢最豐富,最敏感,也最渴望表達。在西方生活的中國藝術家都有一個宿命式的人生課題——擺脫東西方的文化限定,見我之本來面目。茹小凡還要多一重漂泊,那是在時間軸上的位移,他不僅經歷了四十多年之間從農業社會到信息社會的劇烈落差和變化,他的創作和生活,也與這種劇烈變化的語境緊密連接在一起。這72尊行者的腳下,不是通常所見的臺座,而是一粒砂,或一滴水,是空空如也的泡影——“一切有為法,如夢幻泡影”。雕像是為了紀念而產生的,泡影卻提示我們,行者或過客,乃是“無所住”者,更何況膜拜或紀念呢?

很難將懸掛著的自封油槍、直立的火鉗和氧氣罐等一些特殊作業中才會接觸的工業造物與張移北聯系起來。從大慶到倫敦再到北京,總有人問張移北的作品是不是受工業城市生活經歷的影響,但她一直否定這一點。“其實我的家鄉是一片自然風光,它是綠色和金黃色的。我們那兒大米和牛奶特別好。”她更愿意自稱“做東西的人”。比如管道就是管道,她也不會去考慮管道和工業或城市的關聯。她的創作更多地取決于感覺和當下的狀態,是一種視覺的組建。如此說來,“年輕的女性藝術家做了個化糞池”——這個足夠有沖擊力的新聞標題讓她收獲關注——其實就是藝術家自然留意的結果。化糞池是在討論生活用水:生活用水從哪里來,到哪里去,順著管道往前一路走,自然就留意到了化糞池。

如何將不同文明的傳統文化基因與當代藝術進行完美地融合?這是困擾眾多當代藝術家的難題,而鄔建安的作品卻給予了最恰當的詮釋。他通過十余年的不斷摸索與前行,將紙張、皮革、玻璃、絲線等媒材和多種樣態的技法融匯成其獨特的創作“語言”。他的作品既富于主題和故事,也包含了豐富的形式表達,以思辨的意識完成古與今、傳統與當代的關系轉化,并建構起包容而自洽的世界觀。他通過對眾多古籍、著作的研讀,將神話、歷史作為另一套認知系統,以東、西方古代故事為源頭展開多重敘事,轉譯、提示、隱喻與當代社會相關的問題,并運用各種媒材,在繪畫、雕塑、剪紙拼貼、裝置等多種形態中游走,也在具象與抽象之外,又拓展出一層新的視覺空間。

劉符潔創造的物件有的為手掌可把握的大小,但人的手卻不甚懂得該如何觸碰和握住它們。它們猶如天外來客,此前從未同我們遭遇過。劉符潔首先用手將一團團“稀泥”——由白色粉末和水組成的混合物——按壓到紡織品、木頭、線纜、硬紙板等東西上。當混合物成型、變硬,就成為紐帶,像冬日樹枝間的蜂巢那般,將偶然的材料緊密聯系到一起,或將它們以并非刻意的形式凝固成一團團獨立的形態——其中有些被上了色,另外一些則保留著白色土原本的顏色。醫學中的石膏形狀既被用來促進骨折的愈合,但最終它們也必須被切開、移除,以保證骨骼和石膏能脫離彼此,獨立延續各自的生命。劉符潔的雕塑存在于這兩極之間,但仍難確定具體在什么位置。

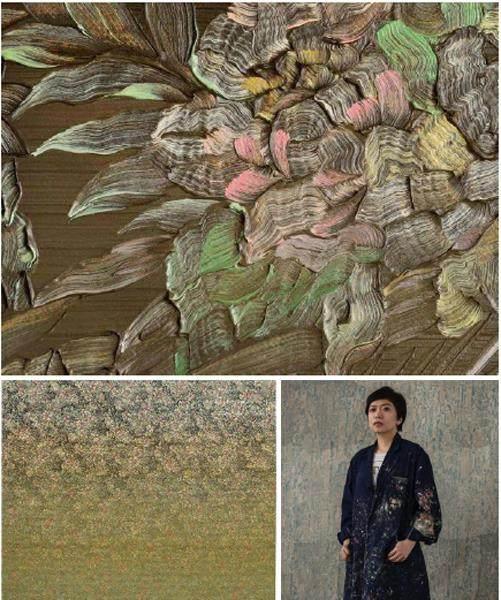

“u?must?be?strong”,空格,“u?must?be?strong”,回車。這是2004年至2006年兩年間,梁遠葦每天堅持的事情,她每天用打字機在衛生紙上打上這句短語44遍。波普藝術所象征的機械復制模式和符號化圖像是奠定梁遠葦創作框架的基礎,而在對歐洲文藝復興早期文化的研究和中國古代繪畫的探索中,她又不斷“向后推進”。14-16世紀初現于意大利的濕壁畫成為藝術家探索西方古代藝術與文化的入口。濕壁畫需要先涂上一層細灰泥層,每次只需涂出一天繪畫量的面積,稱為“一天之量”,創作者在灰泥層濕潤時進行繪畫;一天后,細灰泥層便會干燥,顏料與灰泥層凝固后形成濕壁畫,無法再次修改。這與梁遠葦為自己設定的創作方法不謀而合:“這種材料不只是制作層面上的,更包含用筆、對世界的認識。”

潘逸舟9歲起就隨父母移居日本。他的創作形式自由,常以自己的身體表現,探討社會中個人的身份問題。比如《The?Thinker?Floats?on?The?Sea》,一段紀錄藝術家始終以羅丹的思考者姿勢在水中不斷移動的過程,借此說明人所在的環境常會有制約,但思想可以始終保持自我和自由。同時表達方式可以是幽默的。“舉個例子,在聯合國會議上,某國當眾向中國代表質疑中國的盜版問題,中國代表的回答是:對于漢字這件事的版權我們不曾追究過。其實人對于一些問題太容易較真,過于執著答案。而幽默提醒人可以放輕松換個方式考量。比如《Reclining?Statues》,我先把自己打扮成自由女神像、哥倫布等西方知名的雕塑,然后都以東方臥佛的姿勢再現出來。想說的很簡單,東西方融合只要躺下休息會兒。”

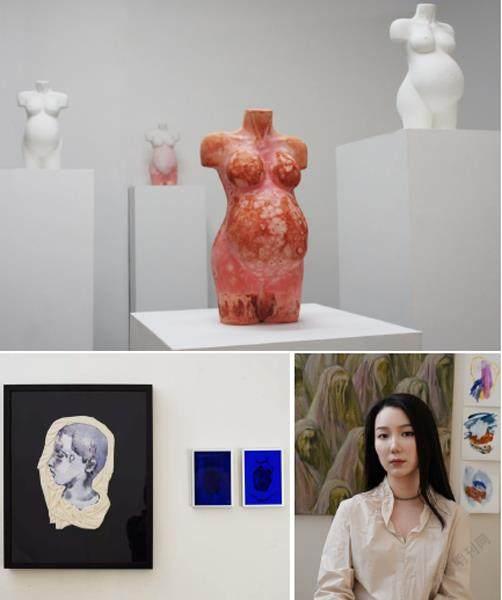

300?只形狀迥異的節育環被制作成首飾,擺放在藍色絲絨背景上,以坦率又反諷的方式,再現了一段被忽視的女性身體史。作品帶來的洶涌熱度沒有讓周雯靜變得熱切。身份、性別、身體、疾病、權利,情感與物、權力與異化、個人與公共……周雯靜小心翼翼地審視那些她過去思考過的議題,并不斷以新的創作回應。在多元材料作品“紅色系列”里,她延續自己早年對女性身體記憶的思考;在出版物《權力詞典》中,通過效仿福樓拜的《庸見詞典》,表現當代語言與權力之間的制衡關系;到了多媒體影像作品《當下》,她又不經意地帶領觀眾談論記憶與時間;而裝置作品《生產/符號》,則是她對個人與公共議題的試探,意圖摸索歷史中個人的曖昧如何構筑集體記憶……

張子飄說自己身上“該死的‘藝二代’的帽子早被踹翻了”,畢竟“父母都是藝術家的人可是每周都在填滿北京和上海的開幕現場呢”。張子飄的繪畫有韻律感,曲線多,蓬勃的生命力是其標志,像她本人一樣,熱鬧、怒放。肉體、血管、花朵、切開的水果,她不是很在乎這些抽象的表現被引申為什么意義,而更看重繪畫背后的精神世界——是以切實生命體悟作為創作的原動力的結果。她把自己的喧鬧歸咎于自己投入的生活方式——一周五天,封閉在工作室和家中,進行自律而掙扎的創作,很少見人,所以總被悶壞,見到人一定要開開口。在外人看來,她有些不符合藝術家的追求。拍照就想要美與瘦,“不想是女高知和文藝青年的樣子。”她愛強調自己的動物性,“我有著人性中的所有優點與缺點。”