《戲》:被重塑的形與無形

王晨璇

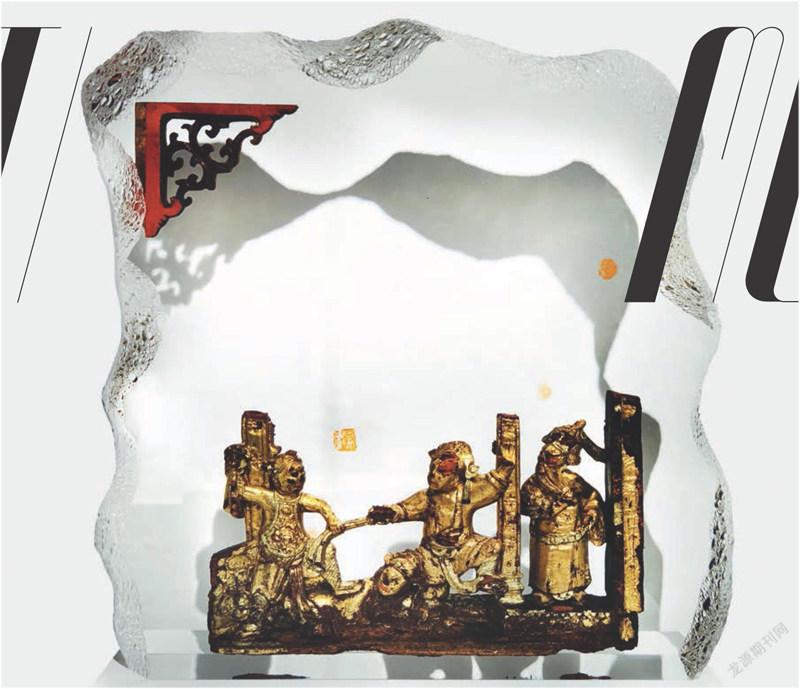

最近幾年,黃渤迷上了雕刻藝術。他開始嘗試把身邊各種有趣的事物做成木雕、銅雕,也在探索雕塑與新材料的結合。這次在Design Miami/Podium × Shanghai展出的他的最新作品《戲》,就是由兩片半米高的外部凝固了透明材料的木雕殘片組成。兩種材料被他巧妙地聚合起來,外部的合成材料如同專門為木雕搭建的小型“戲臺”,而記錄故事的木雕則變成了兩出“戲”的定格畫面,一面是主人在階前迎客,一面是將士在擂臺比武,數百年前的娛樂生活畫面被生動地展現了出來。

“其實木雕自古以來就是中國人記錄生活的一種方式,在大眾傳媒時代到來之前,雕刻就像現在的電影一樣,用來創作和演繹故事情節。”亭臺樓閣、花鳥喜鵲、戲曲故事、歷史典故,這些都是木雕創作主題中的經典。也正是木雕對過往生活的生動描繪吸引了黃渤,他開始收藏木雕,并嘗試用自己的方式對這些藏品再創作。“雖然這些殘片已經不太能起到裝飾作用,也不具有重量級的文物價值了,但你總會覺得它就是歷史的一部分。許多當年人們的生活情趣,慢慢變成戲說,變成一些折子戲,再演變成為木雕中的故事。盡管有些木雕上的人物已經有殘缺了,但他們的形象依舊是生動鮮活的,甚至這樣還會給觀者留下更多聯想的空間,反而更有趣了。”黃渤介紹道。

在這出“戲”里,“光線”也至關重要。黃渤從傍晚家中透過樹梢打到墻上的光影中獲得靈感,試圖用斑駁的光影展現動態的時空變換。在光線的照射下,木雕的畫面被投射在后面的白色幕布上,像皮影戲一樣。而通過特殊的折射,原本透明的材料也在幕布上留下了外沿的輪廓,成為天然的畫框。具象的材料與流動的光影達到了共生。這個特殊的關系氛圍,讓觀者對物質的感知發生改變,時間和空間都得以無限延展。

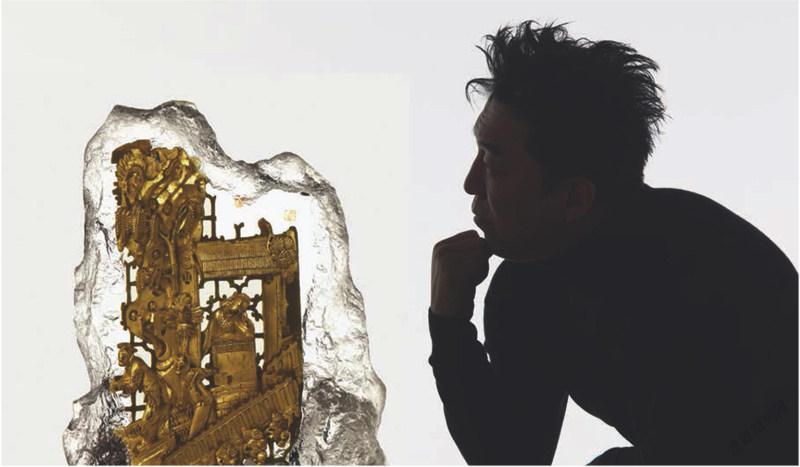

談及雕刻創作的初衷,黃渤喜歡把這些都歸結到“興趣”上,創作的過程是讓他最著迷的。“好玩兒是最重要的。其實大多時候我不會考慮太多所謂的思想性,一般只要有想法就會立刻上手試試。看著作品從無到有,不斷推翻再嘗試,直到一點點成型的過程,是我做其他事情不太能體驗到的,也是非常有意思的。”黃渤最早與雕塑結緣是在片場,被劇組中的雕塑特效吸引,他開始向做雕塑的藝術家學習,收藏老的雕版甚至是雕版殘片,并慢慢地熟悉了整個工藝流程。

這次作品用的兩塊殘片就是他的收藏。殘片原來的形已經破掉了,黃渤想要在保留它殘舊痕跡的同時,為它重新塑形。為了實現這樣的創意,他找到了一種包裹性極強的高純度、高硬度的新型合成材料,用高溫高壓對新材料進行燒制,打磨成合適的模子套在外面,再把雕版鑄進去。然而加工的繁瑣與雕版的不規則性,都為作品的制作帶來了不少困難:“因為材料在燒制的過程中可能會產生裂痕或氣泡,成品的厚度、材料的折射率也會影響最終效果,所以只能是慢慢嘗試。當然也會有一些驚喜時刻,比如某兩個材料在一起有了意想不到的反應,又比如做到一半突然有了新靈感。”

在這樣反復的探索、實驗中,新舊兩種材料實現了碰撞與糅合。黃渤將新材料對舊材料的作用形容為一種“有形又無形的包裹”,木質殘片上斑駁與殘舊的痕跡得到了完整的保留,極富歷史的厚重感,而凝固在外面的透明材料又賦予整個作品現代氣質。如此一來,經典與前衛性便在作品上得到了共生。

伴隨著新作品的制作與展出,黃渤的又一個新身份開始被建構。他不僅是一位成熟的演員和導演,也成為了一個新晉的現當代藝術創作者。面對這種身份上的轉變,黃渤說:“當下我只是想盡力去感受這些東西,其他的并沒有想太多。”演戲也好,做藝術品也罷,對他來說都是藝術創作。電影角色、美術置景會成為他雕刻創作的靈感對象,而雕刻也讓他對角色動作、情緒的揣摩更加細膩,這兩者始終是相輔相成的。

不過相比做了20多年的影視表演,雕刻對于黃渤來說確實是件頗具玩味的新鮮事。豐富的材料,多樣的工藝,獨立的、無須妥協的藝術表達形式,這些都為他帶來了無盡的樂趣。未來他還準備再做一些新的嘗試,可能是體量更大、裝飾性更強的作品。“隨著年紀越來越大,欲望越來越小,生活就變得寡淡了許多。當終于開始有了一件事情,可以讓你早上起來心里為之一振,或者看到陽光心生歡喜的時候,我覺得這還蠻好的。”