虛擬引擎技術(shù)在建筑文化遺產(chǎn)模型可視化的應(yīng)用

毛振華 牡丹江師范學(xué)院副教授

對(duì)建筑文化遺產(chǎn)研究和保護(hù)的過(guò)程中,為了充分保留建筑原有風(fēng)貌,使用數(shù)字化的形式不僅可以延續(xù)人類(lèi)文明,同時(shí)更能傳承重要的建筑文化。模型可視化是指通過(guò)各種信息設(shè)備,依托大數(shù)據(jù)技術(shù),對(duì)建筑文化的各種數(shù)據(jù)、圖像進(jìn)行處理,最后用三維形體將建筑遺址表現(xiàn)出來(lái),使用虛擬引擎技術(shù)構(gòu)建建筑文化遺產(chǎn)可視化模型已經(jīng)在全世界得到廣泛應(yīng)用。

1 建筑文化遺產(chǎn)概述

能夠見(jiàn)證某一國(guó)家、某一地區(qū)、某一城市或某一社區(qū)發(fā)展歷程的典型建筑被稱(chēng)為建筑文化遺產(chǎn)。在國(guó)家發(fā)展過(guò)程中不同歷史時(shí)期的代表性建筑、或在科技方面領(lǐng)先世界的建筑以及著名建筑師所設(shè)計(jì)的作品、故人舊居等都屬于建筑文化遺產(chǎn)的范疇。中國(guó)現(xiàn)階段已經(jīng)進(jìn)入社會(huì)主義復(fù)興期,具有文化底蘊(yùn)的建筑遺產(chǎn)更能彰顯泱泱中華歷史變遷中的風(fēng)貌。通過(guò)虛擬引擎技術(shù)開(kāi)展建筑文化遺產(chǎn)保護(hù)工作,不僅是一項(xiàng)全新的科學(xué)技術(shù)工程,更是一項(xiàng)具有藝術(shù)性和空間性的工作。

2 虛擬引擎技術(shù)概述

2.1 三維場(chǎng)景編輯器

通過(guò)構(gòu)建建筑文化模型的三維場(chǎng)景,結(jié)合地方風(fēng)貌,周?chē)h(huán)境,可以有效復(fù)原旅游景點(diǎn),文物古建等場(chǎng)景。

2.2 二次開(kāi)發(fā)工具包

二次開(kāi)發(fā)工具包是指技術(shù)人員會(huì)采用軟件開(kāi)發(fā)工具包(Software Development Kit,SDK)開(kāi)發(fā)出虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)(Virtual Reality,VR)場(chǎng)景、各類(lèi)數(shù)據(jù)庫(kù)以及各種業(yè)務(wù)系統(tǒng)等的大型數(shù)據(jù)系統(tǒng)。

2.3 虛擬社區(qū)系統(tǒng)

虛擬社區(qū)系統(tǒng)會(huì)通過(guò)三維形式展現(xiàn),旨在提高參觀者與虛擬建筑之間的互動(dòng)。例如文字,肢體等的互動(dòng),極大地豐富了建筑文化的形式,也是未來(lái)建筑文化遺產(chǎn)可視化模型構(gòu)建的趨勢(shì),國(guó)內(nèi)一些博物館、美術(shù)館等虛擬場(chǎng)景都在廣泛應(yīng)用。

2.4 粒子特效編輯器

通過(guò)粒子特效編輯器可以制造出各種場(chǎng)景如下雨、下雪、煙火和地震等的效果,再加上其他的物理引擎系統(tǒng),能夠真實(shí)還原出各類(lèi)建筑的真實(shí)環(huán)境。例如3Dmax 軟件中就使用該編輯器制作出霧化效果,畫(huà)面感惟妙惟肖[1]。

2.5 物理引擎系統(tǒng)

物理引擎是指技術(shù)人員將一些剛性物體賦予各種運(yùn)動(dòng)形式,如旋轉(zhuǎn)、碰撞、滾動(dòng)、彈跳等,再現(xiàn)各類(lèi)建筑物在重大地質(zhì)變化的動(dòng)態(tài)情景,如地震、山體滑坡等,這樣可以讓參觀者獲得真實(shí)的視覺(jué)體驗(yàn)。

2.6 立體投影軟件融合系統(tǒng)

在建筑文化遺址還原過(guò)程中,不同的畫(huà)面之間需要銜接流暢,而這一效果依賴技術(shù)人員使用的投影儀立體交互作用,并且動(dòng)畫(huà)角色等各個(gè)動(dòng)態(tài)物體之間也會(huì)實(shí)現(xiàn)完美穿越。目前國(guó)內(nèi)該項(xiàng)技術(shù)的使用已經(jīng)趨于成熟,例如上海規(guī)劃展覽館的大型展會(huì)都在使用此項(xiàng)技術(shù)。

總而言之,虛擬引擎技術(shù)是利用各種操作系統(tǒng)層、服務(wù)器以及存儲(chǔ)硬件實(shí)現(xiàn)可視化模型構(gòu)建的技術(shù)。最初的技術(shù)采用的是虛擬現(xiàn)實(shí)建模語(yǔ)言(Virtual Reality Modeling Language,VRML)技術(shù),雖然可以通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)有效傳播,但是畫(huà)面質(zhì)感不強(qiáng),一般會(huì)用在效果傳播中。現(xiàn)階段隨著技術(shù)的不斷更新,VRML 技術(shù)也實(shí)現(xiàn)了優(yōu)化,Wire Fusion 技術(shù)是在此基礎(chǔ)上研發(fā)的新型技術(shù),該技術(shù)以java為基礎(chǔ),能夠綜合各類(lèi)平臺(tái)展現(xiàn)效果。當(dāng)然,該技術(shù)在具體使用過(guò)程中仍然有一定的局限性。通常情況下,產(chǎn)品展示會(huì)使用該技術(shù)。目前國(guó)內(nèi)外使用的先進(jìn)虛擬引擎技術(shù)有Virtools技術(shù)、EON 技術(shù)和Quest 3D 技術(shù)。

3 虛擬引擎技術(shù)在建筑文化遺產(chǎn)模型可視化中的應(yīng)用阻礙

3.1 重技術(shù)、輕審美

現(xiàn)階段虛擬引擎技術(shù)較為超前,在使用VR 系統(tǒng)時(shí),會(huì)綜合各類(lèi)計(jì)算機(jī)技術(shù)的專(zhuān)家力量,重點(diǎn)開(kāi)展建筑遺產(chǎn)的模型再現(xiàn)環(huán)節(jié),更多的是完全保留建筑的原本樣貌,但是設(shè)計(jì)人員往往會(huì)忽略審美角度,例如圖案、顏色等的使用缺少美觀性。

3.2 難以再現(xiàn)建筑真實(shí)樣貌

再先進(jìn)的虛擬引擎技術(shù),也很難真實(shí)地還原建筑原有的風(fēng)貌。因?yàn)槿藗儗?duì)建筑的第一印象幾乎沒(méi)有,更多的是依賴科學(xué)技術(shù)人員結(jié)合各類(lèi)文史資料,再現(xiàn)建筑原貌。光影效果以明暗、虛實(shí)為主,參觀者看到的是陰影形式,而該形式中原有的文化遺產(chǎn)空間感是不存在的。

3.3 未能有效結(jié)合周?chē)h(huán)境

建筑的美一方面來(lái)自本身的構(gòu)造,另一方面來(lái)自與周?chē)h(huán)境的和諧。因此,使用引擎技術(shù)還原建筑遺址時(shí),要收集山川、河流、樹(shù)木等的信息。但是現(xiàn)階段虛擬引擎技術(shù)的使用過(guò)程中,只重視主體建筑的恢復(fù),周?chē)h(huán)境只是襯托,這樣會(huì)影響整個(gè)建筑的外觀布局。

4 虛擬引擎技術(shù)在建筑文化遺產(chǎn)模型可視化中的應(yīng)用措施

4.1 重視詮釋建筑文化遺產(chǎn)的藝術(shù)美

虛擬引擎技術(shù)與智能設(shè)備相互結(jié)合,對(duì)建筑文化遺產(chǎn)模型進(jìn)行可視化構(gòu)建,不僅要重視原建筑本身的復(fù)原工作,同時(shí)也要向參觀者展示更多的藝術(shù)美,這樣才能讓建筑更加鮮活。技術(shù)人員應(yīng)當(dāng)依托先進(jìn)的信息技術(shù),分析和整合環(huán)境中的各種因素,處理整個(gè)建筑的真實(shí)布局,最終以各種圖片、動(dòng)畫(huà)等形式向大眾展現(xiàn)出來(lái),通過(guò)環(huán)境的襯托,參觀者才能更好地理解建筑本身的美。技術(shù)人員通過(guò)使用虛擬引擎技術(shù),可以按照一定的比例還原建筑遺址以及周?chē)淖匀画h(huán)境。例如,建筑遺址上的整體布局特點(diǎn)、使用的材料特點(diǎn)、材料上的紋理甚至建筑在不同季節(jié)、一天中不同時(shí)光的動(dòng)畫(huà)效果都會(huì)達(dá)到可視化效果,參觀者不僅可以獲得真實(shí)的觀賞體驗(yàn),還能感受建筑物包含的歷史文化[2]。

4.2 重視參觀者與建筑模型之間的互動(dòng)體驗(yàn)

僅僅將建筑模型可視化還無(wú)法增強(qiáng)參觀者的視覺(jué)感受,若能開(kāi)發(fā)一些環(huán)節(jié)讓參觀者產(chǎn)生真實(shí)的交互感,建筑遺產(chǎn)的文化才能更加凸顯。因此,技術(shù)人員可以借助VR 技術(shù)或增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)(Augmented Reality,AR)技術(shù),引導(dǎo)參觀者與建筑真實(shí)地產(chǎn)生互動(dòng),同時(shí)采用技術(shù)手段消除展覽空間難度,不斷優(yōu)化建筑文化的各類(lèi)數(shù)據(jù),使參觀者在感受建筑文化遺產(chǎn)美的同時(shí),有效提升個(gè)人的民族自豪感。參觀者可以戴上專(zhuān)用頭盔、眼鏡等,實(shí)現(xiàn)在建筑物中遨游的效果,聽(tīng)鳥(niǎo)聲、看流水等都會(huì)依賴這種技術(shù)而實(shí)現(xiàn)。同時(shí),參觀者還可以通過(guò)點(diǎn)擊建筑物的不同部位,獲取各類(lèi)歷史資料,通過(guò)旋轉(zhuǎn)建筑物可以從四周觀察建筑物的整體構(gòu)造,從而直觀了解所有建筑的空間尺度。除此之外,技術(shù)人員也應(yīng)當(dāng)不斷創(chuàng)新,探究保護(hù)建筑文化的新形式。

4.3 豐富建筑文化的各類(lèi)資料

建筑文化遺址在模型構(gòu)建過(guò)程中還會(huì)建立與之對(duì)應(yīng)的各類(lèi)數(shù)據(jù)庫(kù),數(shù)據(jù)庫(kù)中包含各種文字資料、數(shù)據(jù)資料、影像資料和空間資料等,真實(shí)地記載了建筑原有的風(fēng)貌形態(tài)、地質(zhì)特點(diǎn)等,更加豐富了建筑遺址的文化內(nèi)容。觀察者在體驗(yàn)建筑遺址數(shù)字化模型中可以在線獲取關(guān)于整個(gè)建筑物的所有信息,大到整體布局、朝代特點(diǎn),小到某一個(gè)柱子等,都可以通過(guò)點(diǎn)擊鼠標(biāo)獲取準(zhǔn)確的資料。同時(shí)由于數(shù)據(jù)庫(kù)的建立采用的是數(shù)字化形式,因此技術(shù)人員在修改和完善數(shù)據(jù)過(guò)程中也更能快速準(zhǔn)確地進(jìn)行,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)整理的高效性和共享性[3]。

5 虛擬引擎技術(shù)在建筑文化遺產(chǎn)模型可視化應(yīng)用的具體案例

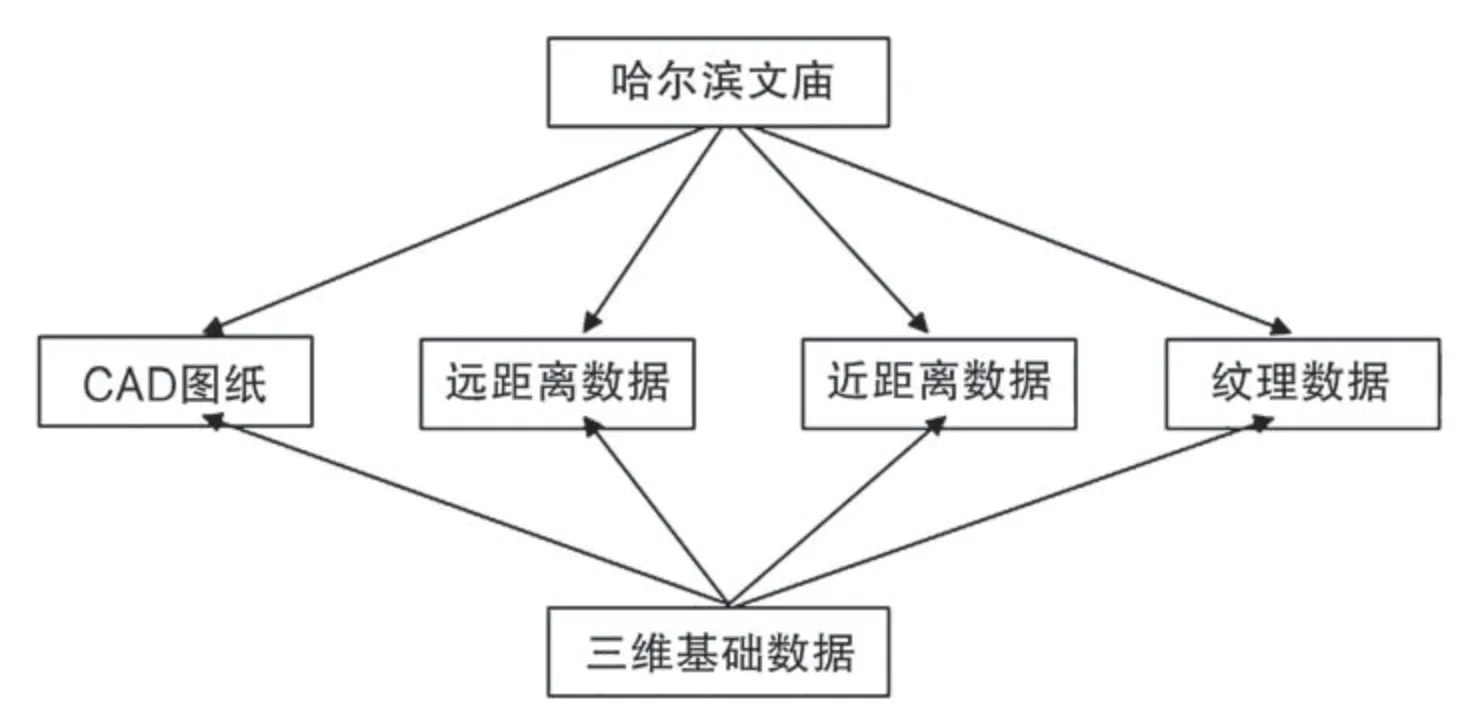

5.1 哈爾濱文廟模型可視化建設(shè)

第一步,技術(shù)人員查閱哈爾濱文廟相關(guān)的各類(lèi)歷史資料,收集地質(zhì)信息、建筑特點(diǎn)、環(huán)境特點(diǎn)等,再通過(guò)虛擬引擎技術(shù)構(gòu)建初步模型。需要注意的是,設(shè)計(jì)人員應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確測(cè)量所有建筑的數(shù)據(jù),這樣才能再現(xiàn)文廟的真實(shí)場(chǎng)景。第二步,技術(shù)人員通過(guò)各類(lèi)軟件對(duì)所有數(shù)據(jù)圖像進(jìn)行處理,獲取最初的三維模型[4]。第三步,技術(shù)人員通過(guò)3Dmax 軟件及其他方法對(duì)文廟中各類(lèi)建筑進(jìn)行建模。第四步,技術(shù)人員綜合整個(gè)哈爾濱文廟的所有信息,優(yōu)化場(chǎng)景數(shù)據(jù)信息。第五步,導(dǎo)出最終模型圖。部分設(shè)計(jì)流程如圖1、圖2 所示。

圖1 哈爾濱文廟數(shù)據(jù)采集圖

圖2 哈爾濱文廟建模圖

5.2 哈爾濱圣索菲亞大教堂模型可視化建設(shè)

圣索菲亞大教堂是哈爾濱的地標(biāo)性建筑之一,始建于1907 年。遠(yuǎn)遠(yuǎn)望去,綠色的洋蔥頭式大穹頂十分引人注目,是中國(guó)保存最完整的拜占庭式建筑。隨著歷史的變遷,這座宏偉的拜占庭式建筑已不再具有教堂的功能,被后人改建成了藝術(shù)館。內(nèi)部展示著近千幅圖片和城市規(guī)劃沙盤(pán),向來(lái)來(lái)往往的人述說(shuō)著哈爾濱的歷史和人文。設(shè)計(jì)師在設(shè)計(jì)圓形穹頂時(shí),利用虛擬引擎技術(shù)模擬出電子圖片,然后經(jīng)過(guò)嚴(yán)密的對(duì)比和計(jì)算,用四個(gè)三角凹形磚石做支撐,將穹頂架立在磚石之上,從而成功地將側(cè)推力一階一階的向下傳遞。中央穹頂?shù)哪媳狈较騽t以四周墻壁穿到側(cè)推力上,結(jié)構(gòu)復(fù)雜,但效果顯著。

穹頂中心區(qū)域的長(zhǎng)度為68.6 m,寬度為32.6 m,中心高度為55 m,相對(duì)于羅馬的萬(wàn)神廟更加開(kāi)闊,因此設(shè)計(jì)師要充分借助虛擬引擎技術(shù)做好設(shè)計(jì)圖形,調(diào)整光照角度,使內(nèi)部空間更加明亮,通過(guò)設(shè)計(jì),穹隆底部密排一圈40 個(gè)窗洞,光照射入之后形成的各種幻影讓教堂顯得更加深邃動(dòng)人。

6 結(jié)語(yǔ)

對(duì)于建筑文化遺產(chǎn)進(jìn)行模型可視化操作,不僅能夠依托現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)保存建筑文化,同時(shí)也能為子孫后代留下寶貴的財(cái)富。因此,技術(shù)人員應(yīng)當(dāng)本著科學(xué)、真實(shí)、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)脑O(shè)計(jì)態(tài)度,依托各種建模手段,充分發(fā)揮虛擬引擎技術(shù)的優(yōu)勢(shì),最終將整個(gè)建筑的結(jié)構(gòu)美、藝術(shù)美、文化美表現(xiàn)得淋漓盡致,真正促進(jìn)中國(guó)文化多樣性的發(fā)展。