基于BIM的建筑工程安全管理體系分析

——以金通大廈建筑工程為例

符煥新 常州工學院

1 工程背景及實施思路

1.1 工程背景

本次案例研究的對象為金通大廈,該大廈層高為21 層,并將地下4 層的房間設計為停車庫,建筑面積達到90 000 m2,地上與地下面積分別為81 350 m2和10 650 m2,主體達到88.4 m,整體地下結構深度更高達到10 m。此外,該工程的地基坑總面積達到1 286 m2,深度為9.9 m,安全等級為二級,而基坑設計屬于甲級工程,整體支護性能為二級,抗震度達到8 度。預計工期為兩年半,施工現場場地使用空間不大,工期時間相對較短,工程工序復雜程度高。

1.2 項目實施思路

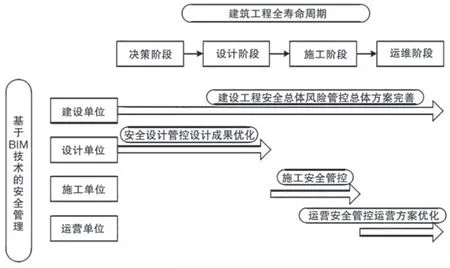

建立在BIM 體系下的建筑安全管理流程是為對工程項目的研究分析,通過模擬的方式演練出來,最后實施控制的全過程。科學合理地將建筑工程周期與BIM 技術相結合,能夠有效實現工程實施各個階段的安全分析和模擬,實現對該工程進程實施全面管理與控制的目的,最終完成安全管理的目標[1]。基于BIM的全壽命周期建筑工程安全管理如圖1 所示。

圖1 基于BIM 的全壽命周期建筑工程安全管理

2 基于BIM 的建筑工程安全管理平臺應用

2.1 基于BIM 的建筑工程決策階段安全管理

基于BIM 技術工程建設項目決策過程中的安全管理模式實現可視化管理,首先要圍繞相關參數和指標進行多個維度的模擬,從而升級到虛擬仿真的目的。如果無法滿足工程建設項目安全管理的需求,工程計劃在進行優化和調整后,其呈現的信息模擬也是建立在調整后的建筑方案上,以實施全面的安全管理評估,只有工程項目達到安全管理規定時,該工程項目才能夠被批準[2]。

2.2 基于BIM 的建筑工程設計階段安全管理

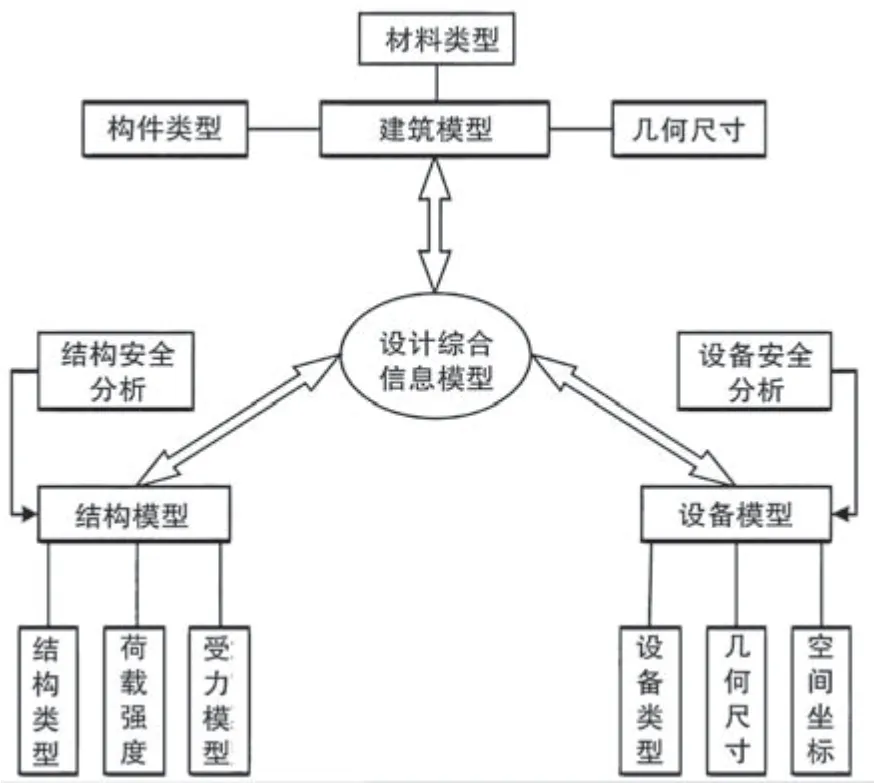

2.2.1 設計綜合信息模型

工程建設項目本身具備涉及面廣、涉及工種眾多以及涉及學科知識廣泛的特點,需要各個部門協同合作才能順利完成。不同的建筑工程都必須從自身實際情況出發,考慮相應的功能建設,如空間、環境、施工設備、工程結構等方面[3]。本次研究中的對象金通大廈采用協同合作的方式構建科學化與專業化的信息模型,從而構成綜合性的信息模型,并在后續的安全檢測和分析過程中發揮重要的推動作用。基于BIM 技術構建綜合信息模型的具體程序如圖2 所示。

圖2 基于BIM 構建綜合信息模型的具體程序

2.2.2 結構安全設計

在建筑中,其整個結構最為關鍵。如何保障結構的安全,也是設計過程中最為慎重的內容。在影響建筑安全的因素中,主要涵蓋了施工活荷載等。在BIM 結構模型中,可以有效將所有的建筑組件進行模擬,進而了解組件的屬性與特性,而對建設工程進行全面具體的信息記錄,同時能夠進行數據分析、數據管理以及數據調用等功能。針對BIM 有限元分析軟件,能夠完成結構力學、安全參數的運算分析工作,進而提升建筑的安全性[4]。

針對建設結構復雜程度較高和施工難度較大的工程結構,需要全面驗證工程結構方案的穩定性、合理性以及安全性。合理運用BIM技術進行模擬仿真,并對工程設計結構進行動態化的模擬驗證,能夠為工程設計的安全管理提供切實有效的保障。

2.2.3 設計沖突檢測

基于BIM 的安全管理沖突檢測能夠參與到對工程設計方案的全面檢查,支持項目通過工程自檢與結構檢測、設備檢查、建筑檢查等多套系統相結合的方式實施交互檢查。只有當工程設計全部通過上述沖突檢查的內容之后,才能開展下一步流程,否則必須針對工程設計方案進行優化和調整,確保工程設計方案的安全沖突檢查最終順利通過,才能開展接下來的工作。

經過多系統與項目自檢的相互碰撞檢查后,工程設計方案中發現存在多種管線碰撞的問題,在工程設計人員的討論和分析后,對工程設計圖紙中所有出現碰撞的管線進行優化和調整,進而對工程設計方案進行全面調整。 根據相應的碰撞設計檢查,針對BIM 工程設計模型實施深入優化調整,對工程圖紙進行重新調整與審核。采用BIM 技術模擬的工程安全管理平臺模型在優化更新之后的界面,根據實際情況需要做到隨時更新并調整模型的功能。

2.3 基于BIM 的建筑工程施工階段安全管理

2.3.1 4D 施工模擬

利用BIM 技術通過建設三維模型的方式全面展示工程設計施工圖的所有信息,在條件允許的情況下,加入相應的時間軸,實現帶有工程節點的4D 模型,以此制訂科學合理的施工方案。針對本次研究的工程項目,在施工之前應當利用三維建模的方式圍繞各個施工階段的場地進行合理安排,明確最終場地布置圖,該場地合理避免出現重復交叉施工過程中產生的建筑垃圾堆放和原材料運送沖突。另外針對該施工項目采用全程4D 模擬,合理運用BIM技術模擬工程建設過程和竣工成果,通過數字模擬的方式率先達成了預覽工程效果,并在此基礎上加入了時間節點這一維度,形成了4D BIM 模型。

2.3.2 安全預警系統

在以往建筑工程安全事故的案例中,其中超過80%的安全事故是由于施工人員的不規范施工導致的。可見在實際的施工現場,降低人為產生的不安全影響是安全管理最為關鍵的內容。在BIM 技術的基礎上,針對復雜施工的現場進行監管,極大地提升其優勢。

該系統中的定位技術是實現施工安全事故預警的關鍵基礎,綜合考慮實際施工現場環境中存在的各類問題,在條件允許的情況下,可以適當將此項技術運用到對施工現場環境的定位中。合理運用BIM 技術對施工現場進行全程監控和定位,能夠對施工設備和施工人員進行高效管理,其在安全管理層面發揮的作用主要涵蓋以下幾點。

(1)機器操作權限驗證。該施工現場的施工機械設備裝置通常需要使用二維碼編碼,其中涵蓋了各類關鍵速成信息。操作人員正常施工的情況下,系統收到該設備發出的確認信息,從而確認施工人員操作是否是規范。一旦施工設備在沒有經過授權的施工人員手中工作,系統會向相關管理部門發出預警信息,同時對沒有經過授權的施工人員發出警告。

(2)施工人員危險位置判定和預警。運用定位系統對施工人員和設備進行定位,能夠快速獲取施工人員和設備的具體位置,同時對各自所處環境的安全性能進行判定與評估。一旦出現安全隱患,就會及時發出預警信息和警報。例如定位系統需要計算出施工人員所處的位置是否處于危險范圍,并計算出明確的安全臨界值,一旦雙方距離持續縮小,系統會在第一時間提示施工人員,實現實際施工現場的安全預警工作。

BIM 技術針對施工人員的安全隱患發出警報。根據安全防護情況、機械設備信息以及操作權限等基礎信息,以此判斷員工在現場中的安全范圍和極限位置。但在使用過程中,依然存在部分安全隱患區域不能快速識別、施工人員個人信息提示不當等問題[5]。

2.4 基于BIM 的建筑工程運營階段安全管理

2.4.1 運營安全監測

合理運用BIM 技術不僅能夠有效達到建筑工程在施工之前進行建模的目的,而且能夠在施工過程中通過4D 建模進行相應的模擬和改善。另外,BIM 技術在針對施工安全監測方面起到至關重要的積極作用。建筑物利用預裝的監控攝像頭本身就是合理運用監控技術的重要措施。科學合理地將監控攝像與BIM 模型有機結合,操作者通過操作BIM 模型虛擬攝像機,以此將建筑物中攝像機拍攝的畫面調取出來,從而得到實時監控畫面。在條件允許的情況下,可以利用大屏幕顯示建筑中全部的監控視頻畫面。合理運用實時監控和可視化的管理模式不僅能夠及時發現安全生產隱患,同時能夠第一時間定位安全隱患的具體位置信息。

2.4.2 火災消防管理

BIM 可以設置有效的數字環境,并且所有和建筑物安全相關的信息都能夠進行模擬處理。操作人員能夠運用BIM 技術對不同火災現場和救援信息進行全程模擬,同時模擬火災出現的原因,從而準確探尋起火原因和起火點。利用BIM 技術,協助管理施工現場消防、運輸,必須有專業人員對施工現場的消防設施采取常規性的維護與檢修。通過BIM 技術能夠全面模擬消防設備的所有信息,并與二次開發的安全管理系統相結合,將消防設備和智能傳感器等設進行統一,從而形成CPU。一旦施工現場出現火情時,CPU能夠通過BIM 模擬的模型中檢測并抽調出消防設備的所有信息,從而及時啟動滅火和警報系統。

3 結論

基于BIM 的建筑工程安全管理平臺,針對現場施工的安全進行管理,并且涵蓋了從決策到運營的全部環節。運用BIM技術進行動態、空間以及火災等情況的模擬,有效實現對工程建設的全程安全管理,為施工人員和工程設備提供切實有效的安全保障。