南澗大龍潭州級自然保護區植物資源與區系研究

李金亮 楊勛 張羽 段劍坤

摘 要 為了掌握南澗大龍潭州級自然保護區植物資源與區系特征,基于2019年1月南澗縣大龍潭州級自然保護區綜合考察結果和2016年南澗縣二類調查數據,采用查閱文獻、鑒定標本等方法對研究區的植物資源與區系進行了分析。結果表明:(1)研究區共記錄維管束植物98科239屬414種,其中蕨類植物14科20屬35種,種子植物84科219屬379種。在種子植物中,裸子植物2科3屬4種,被子植物82科216屬375種。在被子植物中雙子葉植物69科171屬308種,單子葉植物13科45屬67種。(2)保護區在植物區系上具有典型的溫帶特征。(3)東亞成分及其變型和中國特有種共同構成了保護區植物區系的主體,是南澗大龍潭州級自然保護區植物區系的主要來源。(4)保護區在中國植物區系區劃中的地位為Ⅲ東亞植物區—Ⅲ E中國-喜馬拉雅植物亞區—ⅢE14橫斷山脈地區—ⅢE14a三江峽谷亞地區。

關鍵詞 大龍潭州級自然保護區;植物資源;區系

文章編號:1005-5215(2022)01-0077-04

中圖分類號:S759.9 文獻標識碼:A doi:10.13601/j.issn.1005-5215.2022.01.024

植物資源是指對人類生活和生產上有用途的,可以被人類直接或間接利用的植物的總稱[1],植物區系地理學是研究世界或某一地區所有植物種類的組成、分布及其起源、演化的學科[2]。植物區系是某一地區、某一時期、某一植被類型中所有植物的總稱[2],是植物區系地理學中研究的基本單位[3]。由于對大龍潭州級自然保護區內植物的調查及相關研究相對較少,導致目前對保護區內的植物組成等信息掌握較少。對某一區域進行種子植物區系研究是其他調查和植物多樣性研究的前提條件[4]。

1 研究區域概況

保護區位于南澗縣東部,東邊與彌渡縣交界,地處寶華鎮和無量山鎮交界的大龍潭,地理坐標100°32′25″—100°35′52″ E,24°52′ 46″—24°55′24″ N。保護區涉及寶華鎮美星村、云華村,無量山鎮發達村、紅星村,東西長5.8 km,南北寬4.7 km,總面積1 073.0 hm2;縣道石牛公路緊鄰保護區邊界,交通便利,保護區距南澗縣城37 km,距大理市140 km。

2 研究方法

本研究基于2019年1月南澗縣大龍潭州級自然保護區綜合考察結果和2016年南澗縣二類調查結果數據,采用文獻查閱、鑒定標本等方法對研究區的植物資源與區系進行了分析。

3 結果與分析

3.1 植物組成

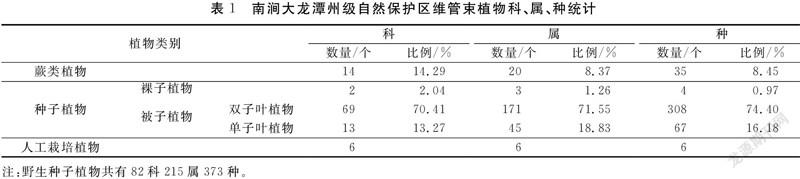

通過統計和分析,南澗大龍潭州級自然保護區共記錄維管束植物98科239屬414種(含種下等級,下同)。其中:蕨類植物14科20屬35種,種子植物84科219屬379種。在種子植物中,裸子植物2科3屬4種,被子植物82科216屬375種。在被子植物中,雙子葉植物69科171屬308種,單子葉植物13科45屬67種。科、屬、種組成情況見表1。

從表1可以看出,人工栽培種6科6屬6種,野生種子植物共有82科215屬373種。

3.2 野生種子植物區系分析

植物物種分布區域的類型是地理位置、大小和特征相似的分布區域的集合。 對物種分布類型的研究可以進一步確定特定植物區系的地帶性質和地理起源。

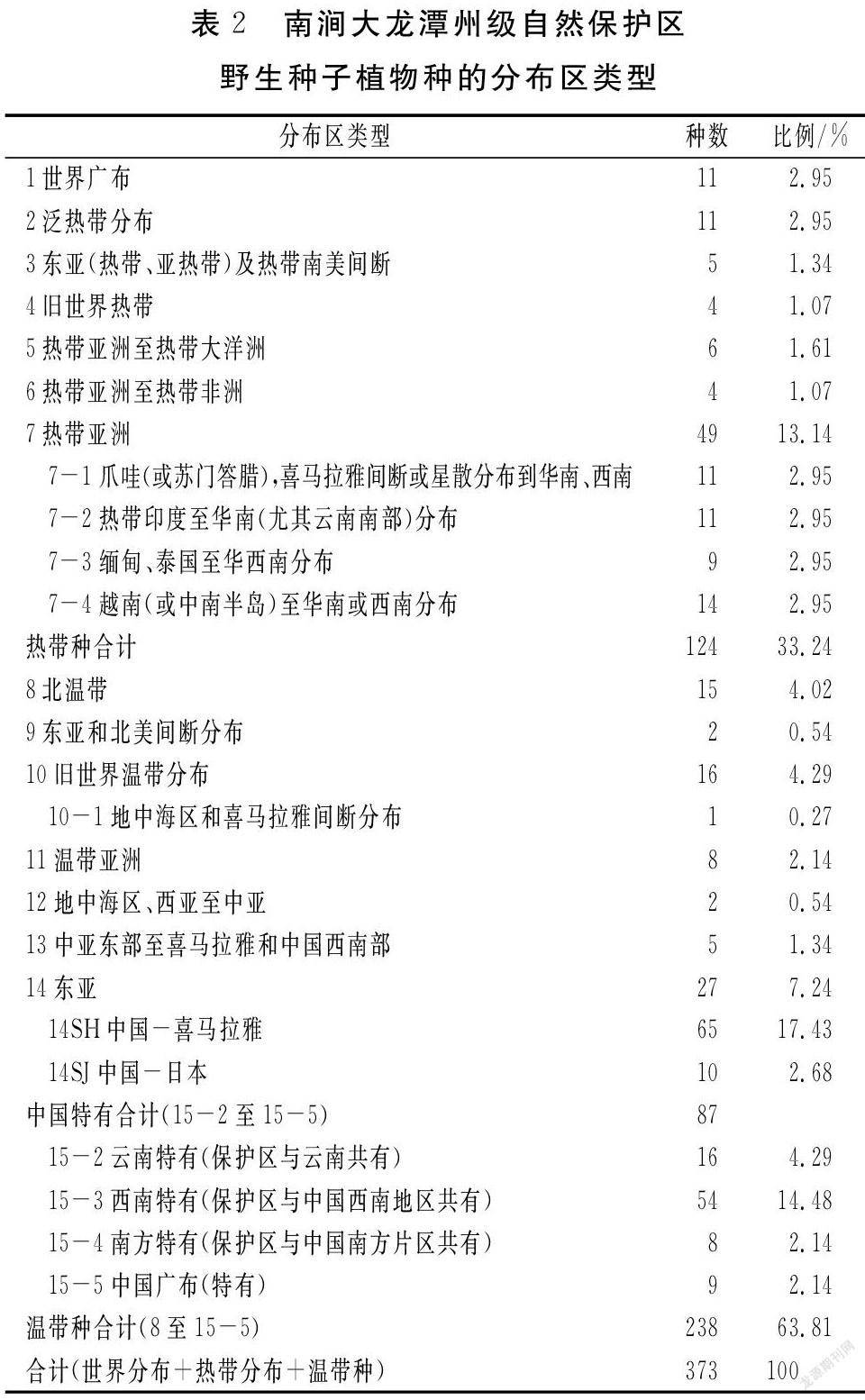

根據保護區每個種的現代地理分布資料,參照吳征鎰等[5-12]對種子植物區系類型劃分的原則,將南澗大龍潭州級自然保護區373種野生種子植物劃分為25個分布區類型及變型,見表2。

(1)世界廣布。保護區內世界廣布的種記錄到11種,占總種數(373種)的2.95%,分別為鵝腸菜(Myosoton aquaticum)、土荊芥(Chenopodium ambrosioides)、白車軸草(Trifolium repens)、馬鞭草(Verbena officinalis)、片髓燈心草(Juncus inflexus)、多花地楊梅(Luzula multiflora)、香附子(Cyperus rotundus)、球穗扁莎(Pycreus flavidus var. flavidus)、牛筋草(Eleusine indica)、早熟禾(Poa annua)、狗牙根(Cynodon dactylon var. dactylon)。

(2)泛熱帶分布及其變型。這種類型及變型的植物有11種,占統計數量的2.95%(除世界廣布種外,下同)。分別為酢漿草(Oxalis corniculata)、百脈根(Lotus corniculatus)、積雪草(Centella asiatica)、葉鼠麴草(Gnaphalium pensylvanicum)、益母草(Leonurus japonicus)、節節草(Commelina diffusa)、浮萍(Lemna minor)、燈心草(Juncus effusus)、短葉水蜈蚣(Kyllinga brevifolia var. brevifolia)、磚子苗(Mariscus sumatrensis)、李氏禾(Leersia hexandra)。均為草本植物,多生于土坡、林緣、沼澤生境內。

(3)東亞(熱帶、亞熱帶)及熱帶南美間斷。此類型出現5種,占1.34%。分別為破壞草(Ageratina adenophor)、鬼針草(Bidens pilosa)、牛膝菊(Galinsoga parviflora)、車前(Plantago asiatica)和琉璃草(Cynoglossum furcatum var. furcatum)。在保護區內主要分布于林緣、路邊等人為活動較多的區域,是較為次生的陽性雜草。

(4)舊世界熱帶分布。該類型記錄4種,占1.07%。分別為蛇含委陵菜(Potentilla kleiniana)、大白茅(Imperata cylindrica var. major)、竹葉茅(Microstegium nudum)和竹葉草(Oplismenus compositus var. compositus)。均為草本植物,生于土坡、林緣區域。

(5)熱帶亞洲至熱帶大洋洲分布及其變型。該類型記錄6種,占1.61%,分別為茅膏菜(Drosera peltata)、地耳草(Hypericum japonicum)、小葉三點金(Desmodium microphyllum)、截葉鐵掃帚(Lespedeza cuneata)、爵床(Rostellularia procumbens)和金發草(Pogonatherum paniceum)。

(6)熱帶亞洲至熱帶非洲分布及其變型。該類型記錄4種,占1.07%。分別為尼泊爾蓼(Polygonum nepalense)、軟雀花(Sanicula elata)、野茼蒿(Crassocephalum crepidioides)、魚眼草(Dichrocephala integrifolia)。

(7)熱帶亞洲分布及其變型。該類型記錄有94種,占25.2%。如云南樟(Cinnamomum glanduliferum)、三股筋香(Lindera thomsonii var. thomsonii)、山雞椒(Litsea cubeba var. cubeba)、長柱十大功勞(Mahonia duclouxiana)、箐姑草(Stellaria vestita var. vestita)、羽葉蓼(Polygonum runcinatum var. runcinatum)、尼泊爾酸模(Rumex nepalensis var. nepalensis)、遍地金(Hypericum wightianum)、栘(木衣)(Docynia indica)、全緣石楠 (Photinia integrifolia var. Integrifolia)、鼠麴草(Gnaphalium affine)、紅泡刺藤(Rubus niveus)、梨果寄生(Scurrula atropurpurea)、紅花寄生(Scurrula parasitica var. graciliflora)、圓舌粘冠草(Myriactis nepalensis)、小寸金黃(Lysimachia deltoidea var. cinerascens)、藍花參(Wahlenbergia marginata)、珍珠花(Lyonia ovalifolia var. ovalifolia)、水紅木(Viburnum cylindricum)、鞭打繡球(Hemiphragma heterophyllum var. heterophyllum)、匍匐風輪菜(Clinopodium repens)、伏毛虎耳草(Saxifraga strigose var. strigosa)、尼泊爾榿木(Alnus nepalensis)、松毛火絨草(Leontopodium andersonii)、水香薷(Elsholtzia kachinensis)、多變石櫟(Lithocarpus variolosus)、常春藤(Hedera nepalensis var. sinensis)、梁王茶(Nothopanax delavayi)和紅河鵝掌柴(Schefflera hoi)等。該類型的植物在生活型上包含喬木、灌木、草本、藤本及寄生植物。

(8)北溫帶分布及其變型。此類型記錄15種,占4.02%。分別為石龍芮(Ranunculus sceleratus)、碎米薺 (Cardamine hirsuta)、水蓼(Polygonum hydropiper)、酸模葉蓼(Polygonum lapathifolium var. lapathifolium)、蛇莓(Duchesnea indica var. lndica)、路邊青(Geum aleppicum)、天胡荽(Hydrocotyle sibthorpioides var. sibthorpioides)、君遷子(Diospyros lotus var. lotus)、六葉葎(Galium hoffmeisteri)、婆婆針(Bidens bipinnata)、小燈心草(Juncus bufonius)、小畫眉草(Eragrostis minor)、畫眉草(Eragrostis pilosa)、求米草(Oplismenus undulatifolius var. undulatifolius)和沿溝草(Catabrosa aquatica var. aquatica)。

(9)東亞和北美間斷分布。此類型記錄2種,占0.54%。即珠光香青(Anaphalis margaritacea var. margaritacea)和一年蓬(Erigeron annuus)。

(10)舊世界溫帶分布及其變型。此類型記錄17種,占4.56%。如沼生蔊菜(Rorippa palustris)、繁縷(Stellaria media var. media)、柳葉菜(Epilobium hirsutum)、龍芽草(Agrimonia pilosa var. pilosa)、胡桃(Juglans regia)和鐵仔(Myrsine africana)等。

其變型地中海區和喜馬拉雅間斷分布1種,即多花蒿(Artemisia myriantha var. myriantha)。

(11)溫帶亞洲分布。此類型記錄8種,占2.14%。分別為茴茴蒜(Ranunculus chinensis)、毛脈柳葉菜(Epilobium amurense)、山楊(Populus davidiana)、豬毛蒿(Artemisia scoparia)、天名精(Carpesium abrotanoides)、苦荬菜 (Ixeris polycephala)、花葉滇苦菜(Sonchus asper)和華北剪股穎(Agrostis clavata)。

(12)地中海、西亞至中亞分布及其變型。記錄2種,占總數的0.54%。為齒果酸模(Rumex dentatus)和牛尾蒿(Artemisia dubia var. dubia)。

(13)中亞分布及其變型。該類型記錄5種,占1.34%。分別為灰堇菜(Viola canescens)、冰川茶藨子(Ribes glaciale)、滇藏蕁麻(Urtica mairei)、藏蒲公英(Taraxacum tibetanum)和毛萼香茶菜(Rabdosia eriocalyx)。

(14)東亞分布及其變型。保護區記錄102種,占27.35%。如紫花地丁(Viola philippica var. philippica)、細柄野蕎麥(Fagopyrum gracilipes)、商陸(Phytolacca acinosa)、山酢漿草(Oxalis griffithii)、雙蕊野扇花(Sarcococca hookeriana var. digyna)、窄葉青岡 (Cyclobalanopsis augustinii)、銳齒槲櫟(Quercus aliena var. acutiserrata)、刺葉高山櫟(Quercus spinosa)、華山松(Pinus armandii)、無梗釣樟(Lindera tonkinensis var. subsessilis)、草玉梅(Anemone rivularis var. rivularis)、溪畔落新婦(Astilbe rivularis var. rivularis)、山溪金腰(Chrysosplenium nepalense)、粉花繡線菊(Spiraea japonica var. japonica)、咬人蕁麻(Urtica thunbergiana)和豬殃殃(Galium spurium)等。

保護區物種的組成在東亞分布這種類型中占有一定的優勢,這說明了該區植物區系成分與東亞成分在起源上有著緊密的關系。

(15)中國特有(包括云南特有、西南特有、南方特有、中國廣布特有)。保護區內分布中國特有植物87種,占23.32%。如金鉤如意草(Corydalis taliensis)、翅柄紫莖(Stewartia pteropetiolata)、大花香水月季(Rosa odorata var. gigantea)、三葉懸鉤子(Rubus delavayi)、滇蠟瓣花(Corylopsis yunnanensis)、滇楊 (Populus yunnanensis var. yunnanensis)、光葉石櫟(Lithocarpus mairei)、硬毛南蛇藤(Celastrus hirsutus)、貢山槭(Acer kungshanense)、無毛長圓葉梾木(Cornus oblonga var. glabrescens)、革葉龍膽(Gentiana scytophylla)、云南馬藍(Pteracanthus yunnanensis)、大錐香茶菜(Rabdosia megathyrsa var. megathyrsa)、馬亨箭竹(Fargesia communis)、云南柃(Eurya yunnanensis)、云南連蕊茶(Camellia forrestii var. forrestii)、千針萬線草(Stellaria yunnanensis)、云南油杉(Keteleeria evelyniana)、云南松(Pinus yunnanensis var. yunnanensis)、滇川鐵線蓮(Clematis kockiana)、云南翠雀花(Delphinium yunnanense)、川滇小檗(Berberis jamesiana)、華蓼(Polygonum cathayanum)、中華老鸛草(Geranium sinense)、元江栲(Castanopsis orthacantha)、黃毛青岡(Cyclobalanopsis delavayi)、滇青岡(Cyclobalanopsis glaucoides)、窄葉石櫟 (Lithocarpus confinis)、蝎子草(Girardinia diversifolia)、云南越橘(Vaccinium duclouxii var. duclouxii)、烏鴉果(Vaccinium fragile var. fragile)、西南獐牙菜(Swertia cincta)、海仙花(Primula poissonii)、中國纖細馬先蒿(Pedicularis gracilis)、峨眉薔薇(Rosa omeiensis)、清溪楊(Populus rotundifolia var. duclouxiana)和川滇柳(Salix rehderiana)等。

保護區分布著數量眾多的中國特有植物,是該地區的喬木、灌木和草本植物的主要種類。這些特有物種與云南、西南、南方及中國廣布的特有種都有著密切的聯系,顯示出該地區植物區系的古老性。

4 結論

4.1 從種級水平看,保護區熱帶種有124種,占33.24%;溫帶種238種,占63.81%,溫帶性質的種所占比例遠遠超過熱帶種的比例。保護區東亞分布及其變型記錄102種,占27.35%,主要為中國-喜馬拉雅種系中國特有植物87種,占23.32%,主要分布在西南地區。由此看出,在種的水平上,東亞成分及其變型和中國特有種共同構成了保護區植物區系的主體,是南澗大龍潭州級自然保護區植物區系的主要來源,且保護區種子植物區系的性質是典型的溫帶植物區系。

4.2 保護區在中國植物區系區劃中的地位為:Ⅲ東亞植物區—Ⅲ E中國-喜馬拉雅植物亞區—ⅢE14橫斷山脈地區—ⅢE14a三江峽谷亞地區。

參考文獻:

[1] 張辛陽,談思儀,龐宏東.草湖濕地自然保護區種子植物區系研究[J].安徽大學學報:自然科學版,2020,44(2):103-108

[2] 余佩琪.廣東從化陳禾洞省級自然保護區植物區系及其植物資源研究[D].廣州:華南農業大學,2018

[3] 李雄.湖南東安舜皇山國家級自然保護區種子植物區系研究[D].長沙:中南林業科技大學,2020

[4] 鄭天雄,苗雪鵬,宋僑,等.玉淵潭公園種子植物資源區系研究[J].首都師范大學學報:自然科學版,2019,40(2):48

[5] 趙永昌.雩山山脈種子植物區系研究[D].南昌:江西農業大學,2019

[6] 吳征鎰.世界種子植物科的分布區類型系統[J].云南植物研究,2003,25(3):245-257

[7] 吳征鎰,孫航,周浙昆,等.中國種子植物區系地理[M].北京:科學出版社,2011

[8] 吳征鎰.中國種子植物屬的分布區類型[J].云南植物研究,1991(S):1-139

[9] 陳靈芝.中國植物區系與植被地理[M].北京:科學出版社,2017

[10] 張紅梅,陳滸,陳靜,等.畢節喀斯特石漠化區野生植物資源及區系研究[J].西北植物學報,2020,40(10):1768-1777

[11] 陳占強,生偉偉,孫燕燕,等.東營市植物資源調查與區系分析[J].山東林業科技,2020,50(3):45-48,51

[12] 徐志輝.法庫五龍山自然保護區植物資源調查分析[J].林業勘查設計,2020,49(4):88-91