模范居民

雷壇壇

踏進(jìn)意大利設(shè)計(jì)師Aldo Cibic的上海新家時(shí),我們被眼前的一塵不染和精巧布置所驚訝,所有的燈具和擺設(shè)都規(guī)整地?cái)[在了桌面或架子的中間,連水果和鮮花都成熟得恰到好處。他告訴我們,他每天早晨會(huì)將家里整理一遍,饒有開(kāi)啟新的一天的儀式感“不是出于自律,也不是強(qiáng)迫癥,而是出于愛(ài)。”這就是他每天的“晨間訓(xùn)練”。

在他每天路過(guò)的街邊咖啡店里,他為我們每人點(diǎn)上了一杯咖啡,“當(dāng)我找到了口味正宗的espresso,我就知道自己找對(duì)了安家的地方!”從19歲在意大利自立門(mén)戶(hù),22歲跟隨Ettore Sottsass進(jìn)行了轟轟烈烈的孟菲斯運(yùn)動(dòng),Aldo Cibic的設(shè)計(jì)事務(wù)所涉獵了建筑、室內(nèi)、產(chǎn)品、學(xué)術(shù)研究等各個(gè)領(lǐng)域。當(dāng)時(shí)的他,不會(huì)想到幾十年后的自己會(huì)安家上海。不僅如此,這個(gè)僅僅只有40平方米的家還“暗藏”著他的許多設(shè)計(jì)理想。“我希望發(fā)起一場(chǎng)‘可負(fù)擔(dān)的設(shè)計(jì)之美’設(shè)計(jì)運(yùn)動(dòng),這將是一場(chǎng)更大的‘運(yùn)動(dòng)’,比我人生中的第一場(chǎng)‘運(yùn)動(dòng)’還要大。”如今,一頭銀發(fā)的AldoCibic每天蹬著共享單車(chē)連接到工作室短短的通勤路線。上海的暗潮涌動(dòng)讓他想起了20世紀(jì)80年代孟菲斯設(shè)計(jì)運(yùn)動(dòng)時(shí)期的米蘭,審美同樣被挑戰(zhàn),消費(fèi)觀念同樣在被顛覆,他決心在中國(guó)做更有影響力的事情。

這個(gè)家所處的整個(gè)社區(qū)提供了他生活所需的一切,咖啡店、健身單車(chē)、菜市場(chǎng)……我們跟隨他在菜場(chǎng)里挑挑揀揀了許久,在攤位老板蓋在布下的籃子里他終于覓得了自己心儀的一塊生姜,“要選姿態(tài)最奇特的那一塊”。在彌漫著陣陣桂花香氣的小區(qū),穿過(guò)鄰居的大花被單和攪成一團(tuán)的電纜電線,軋過(guò)吱吱作響的實(shí)木老地板,他帶我們鉆進(jìn)了他的地盤(pán)。他從二樓的窗口探出頭來(lái)和我們說(shuō),他喜歡聽(tīng)鄰居兒子練習(xí)鋼琴,喜歡一切小區(qū)里發(fā)生的“背景音”,“這些讓我想起意大利的南方,孩子們都禮貌又好奇,大家互相之間隔著不厚的一堵墻,這讓你在異國(guó)他鄉(xiāng)感覺(jué)也不孤單。”回到家中,順著那塊生姜原本的模樣,他將它切割成了一只“生姜恐龍”。

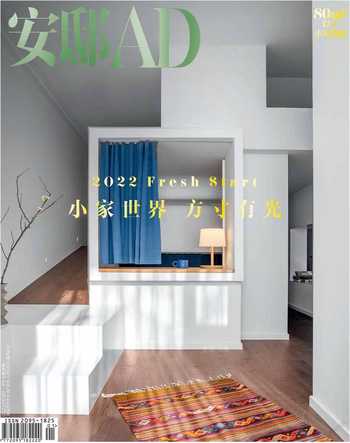

綠玉色、明黃色、正紅色是決定整個(gè)公寓基調(diào)的大膽配色,這些在他眼中正統(tǒng)的中國(guó)色彩在有節(jié)奏感地碰撞下似乎更有孟菲斯的意味。改造這間公寓,共耗時(shí)3個(gè)月,花費(fèi)13萬(wàn)元。在這間面積有限的一居室內(nèi),他還舍去了靠窗處額外凸出的1平方米面積,“很多人并不理解我這樣做。這樣一來(lái),其實(shí)空間被拉平了,房間格局變得非常方正,視覺(jué)上反而看起來(lái)空間更大了!”

“家的設(shè)計(jì)對(duì)我而言是一種練習(xí),在打造自己的家時(shí),你始終想的就是如何讓自己住得開(kāi)心舒適。每天從工作室回到家中有庇護(hù)之感,不會(huì)想到我要在這里留下所謂建筑大師的標(biāo)志手筆。”他這樣解釋道。這里沒(méi)有突出的風(fēng)格,而是一種隨遇而安的融合,但到處都有出人意料的驚喜。從網(wǎng)上淘來(lái)的小竹椅和小竹凳穿上了手工縫制的意大利軟墊,出自他妻子工作室(nothingnew.it)的貼心定制——用回收的舊麻織物著色而成。天花板上,如今不太容易看見(jiàn)的復(fù)古造型電風(fēng)扇也同樣來(lái)自淘寶,令小區(qū)里的老上海看到也頗感親切。13個(gè)月前從意大利跟著主人長(zhǎng)途飛行而來(lái)的黑色行李箱仍然躺在床的腳后,這就是他的衣柜,每一件襯衫都熨燙仔細(xì)整整齊齊地躺在里面。床上的亞麻床品和織物也全部來(lái)自他妻子的心意“。在地毯送到之前,這張床就是我最喜歡的角落了。”由于空間面積的局限性,他決定舍掉沙發(fā)區(qū)域,一塊從自己米蘭的公寓快遞來(lái)到上海的地毯,以及幾個(gè)靠包和腳凳就成為了他的“沙發(fā)”,可以盡情地伸腿去觸摸。地毯正對(duì)著B(niǎo)rionvega中古播放器,音樂(lè)代替了沙發(fā)與電視機(jī),和地毯一起構(gòu)成了小屋的“客廳”。

在受同濟(jì)大學(xué)之邀定居上海以前,他曾出差來(lái)過(guò)上海無(wú)數(shù)次,“住過(guò)高端酒店,也住過(guò)膠囊旅舍,不得不說(shuō)我還是更喜歡后者。”不僅因?yàn)樽约浩珢?ài)緊密的社區(qū)感,社區(qū)營(yíng)造和保留也是他在同濟(jì)大學(xué)教授和研究的主要命題。“我非常珍視一個(gè)城市的個(gè)性所在,那是獨(dú)一無(wú)二的存在,”語(yǔ)罷,外頭鄰居孩子的喧鬧聲傍著桂花香從窗外傳了進(jìn)來(lái)。