對流溫度的數值計算及熱力對流云預報應用

呂新剛 高 超 魯才學 王 健 肖 濤

1 中國人民解放軍94201部隊,濟南 250002 2 中國人民解放軍93117部隊,南京 210018

提 要: 對流溫度(Tc)可用于估計局地熱對流發展的可能性,但在實際業務中囿于有限的探空時次和諸多前提假設,其實用性受到限制。針對此問題,首先給出Tc的一種數值計算方案,進而提出基于模式探空制作熱力對流云預報的思路,即:利用數值預報輸出的2 m露點溫度、地表氣壓和等壓面溫度計算各預報時刻的Tc,結合2 m高度氣溫(T2 m),構建熱力對流指數Icv(即T2 m與Tc之差);當Icv滿足閾值時,則預報出現對流云。利用該思路分析了2020年4月27日山東地區對流云漏報原因,并開展了準業務化對流云預報試驗,試驗表明上述方法對陸上熱力對流云和冷季的海上冷流低云均表現出較好的預報能力。研究認為,預報熱力對流云的關鍵是判斷是否滿足熱力對流的條件,相比之下動力抬升和水汽條件一般不是主要因素。另外,討論了兩種存在逆溫時的特殊大氣廓線結構對Tc計算的影響,并給出了相應的處理方法。

引 言

云對于航空器的飛行活動有重要影響。由于云中能見度差,云中目視飛行難度大,長時間云中飛行易使飛行員產生錯覺,當飛行高度較低時可能造成撞山等事故;在有些云中飛行會造成飛機積冰;云底高很低的碎云對飛機起降有嚴重威脅。因此,云的預報是航空氣象業務中的重要內容。根據云的生成條件,其預報一般著眼于兩點:空中的水汽條件和上升冷卻過程。目前,先進的數值天氣預報模式對于大尺度天氣形勢的短期預報已達到較高水平。借助于先進數值產品,系統性、大范圍中高云的預報準確率較高;相比之下,受復雜下墊面、低層湍流擾動、大氣穩定度、輻射冷卻等因素影響,低云特別是對流云的預報難度較大。

對流云一般指由大氣對流運動所形成的低云,其典型特征是積狀云,最常見的是淡積云和濃積云。對流云按其觸發機制,可分為系統性動力抬升造成的對流云和熱力作用產生的對流云。前者一般伴有槽線、切變線、輻合線等動力觸發系統,容易發展成積雨云并造成雷雨、冰雹等強對流天氣;由于其危害大,人們對其產生規律和預報方法的研究也較為深入(許健民,2021;鄭永光等,2017;楊波等,2017)。而熱力對流云一般以淡積云居多,多為局地發展。地面觀測到的淡積云云量,多數情況下不超過5成(總云量為10,下同),一般不造成嚴重天氣,因此其預報研究受重視的程度不夠。事實上,淡積云是夏季最常出現的對流云,在一定條件下對航空活動也有較大影響:一方面,當其云量較多時(云量有時也可達6成以上),可遮蔽地面目標,影響飛行員從空中對地標的目視效果;另一方面,當條件適合時,淡積云能進一步發展成濃積云和積雨云,甚至帶來熱雷雨,威脅飛行安全。青藏高原是我國對流云、雷暴等對流活動最旺盛的地區之一,該地對流云形成原因就與夏季高原作為巨大熱源產生的熱力作用密不可分(葉篤正和高由禧,1979;江吉喜和范梅珠,2002);在我國易受西太平洋副熱帶高壓影響的華東、華北等地區,夏季也經常出現由熱對流引發的雷雨甚至局地強降水(傅云飛等,2005;李昀英等,2008;尹承美等,2010;束宇等,2015)。

正因為熱力對流云看似危害較小、受關注不多,新型的定量預報方法還不多見,預報員經常僅依據天氣形勢或者個人經驗進行預報,導致空報、漏報時有發生,成為預報業務中的一個薄弱環節。例如,2020年4月27日11—17時(北京時,下同),在大氣整層較為干燥的條件下,山東發生了一次幾乎覆蓋全省的淡積云天氣。該省氣象部門在前一日制作的短期預報中未考慮低云,造成低云項被漏報(3.1 節)。因此有必要針對熱力對流云研究有效的客觀預報手段,提高其預報準確率。

傳統的熱力對流云預報思路,一般從天氣形勢、天氣實況和探空記錄的分析著手(北京大學地球物理系氣象教研室,1976)。首先,從天氣形勢看,熱力對流云常出現在弱氣壓場中。此形勢下風速小,白天增溫條件好,利于熱力對流;若有低層濕度區配合,則更為有利。其次,從天氣實況看,若鄰近測站(特別是山區)已有少量對流云發展,則本站未來也可能出現對流云。第三,分析探空記錄。重點是低層穩定度分析,并且要估計到白天增溫的作用。一般利用08時探空數據求得對流溫度(Tc),同時預報出當天下午的最高氣溫,如其能達到或超過Tc,則預報對流能夠發展。吳洪星等(2010)、李耀東等(2014)基于該思路開展北京夏季對流云的預報研究,結果表明,對流溫度對局地對流云的預報具有一定指示意義。

上述利用探空分析預報熱力對流云的思路,具有明確的物理意義,但有兩點需要注意:首先,利用08時探空制作午后對流云的預報思路隱含了一個前提,即:從08時至午后,在考慮地面氣溫受輻射升高的同時,近似認為近地面露點溫度(Td)以及空中溫度層結均不隨時間改變或變化很小。該假定基于以下兩方面考慮:在沒有明顯天氣系統影響時,一方面,地面Td相對于氣溫來講,其變化幅度一般不大;另一方面,自由大氣溫度日變化的幅度相對于近地面氣溫來講通常也較小。另外,由于每日只有08時、20時兩次探空,在這兩個時次之間的空中溫度如何變化,是很難精確獲得的。吳洪星等(2010)為了求得北京站某日逐時的Tc,在當日兩個時次常規探空的基礎上,忽略高空要素的日變化,將每個時次的探空最底層數據采用地面觀測值進行替換,而以上各層次直接采用探空數據。事實上,上述假定盡管在一定程度上合理,但即使在沒有明顯天氣系統影響時,午后的地面Td與08時相比也會發生一定的日變化,不可避免帶來計算誤差。例如,束宇等(2015)用13時的地面Td替代08時的地面Td計算南京站的Tc,發現修正后的Tc能更好地用于熱對流降水預報。當有明顯天氣系統過境影響時,上述假定就不再成立。需要注意的第二點是,利用單站探空求取Tc通常在溫度-對數壓力圖(T-lnp圖)上用手工圖解的方式完成,這已不適應現代預報自動化的要求;而且,預報員若想得到Tc的二維水平分布,進而從面上判斷最有可能出現局地熱對流的區域,就需要對多個站點進行圖解計算,不但效率低,而且由于探空站分布稀疏(相對于數值模式格點而言),這樣得到的Tc水平分布圖可能會失去一些細節。

利用先進的數值預報產品進行“數值探空”分析,可以有效克服上述兩個限制,提供時空較為連續的Tc等預報場。當前,數值預報已成為現代氣象預報業務的核心手段,天氣形勢的短期預報準確率已達到較高水平。基于數值預報提供的溫濕基本量,可以通過設計合理的數值算法計算各個預報時刻的對流溫度、對流凝結高度(convective condensation level, CCL)等要素,只需將某預報時刻的Tc與2 m高度氣溫進行對比,即可定量估計熱力對流的可能性。這樣處理,前述傳統探空分析的兩個限制均能迎刃而解,預報誤差的來源則由過去稀疏的探空數據和過多的假設,一并轉化為數值預報模式的誤差,而模式誤差隨著科技的發展勢必越來越小。當然,預報效果也與Tc算法的可靠性有關。

本文實現了對流溫度的數值計算,并結合2020年4月27日對流云漏報個例,對Tc的計算誤差和影響因素進行了分析;同時與中國氣象局“氣象信息綜合分析處理系統第四版”(MICAPS4.0)提供的探空站Tc結果進行了對比,以確保Tc算法的可靠性。構建了熱力對流預報指數,從2020年5月起開展了對流云準業務化預報試驗,取得較好效果。

1 對流溫度的物理意義

據《氣象學詞典》(朱炳海等,1985),對流溫度Tc是指地面加熱到開始發展熱對流時的一個臨界溫度。當白天空氣因輻射加熱而增溫且達到該臨界溫度時,空氣沿干絕熱線上升達到飽和并凝結,此時的高度即對流凝結高度(CCL),而后沿著濕絕熱線繼續上升。

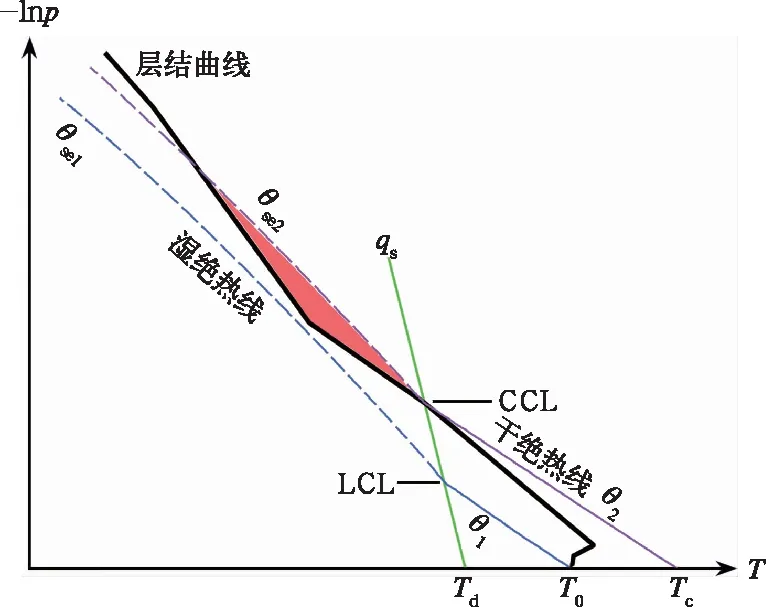

對流溫度Tc的含義可結合圖1予以說明。圖中T0和Td分別為地面氣溫和露點溫度(可理解為08時的探空數據)。此時,狀態曲線為T0-抬升凝結高度(LCL)-θse1。可見,氣塊抬升過程中的溫度始終低于環境氣溫,即對流有效位能(CAPE)為零,而低層的對流抑制能量很大。日出后,太陽輻射使近地層空氣逐漸升溫,在地面氣溫由T0向Tc接近的過程中,近地層氣溫遞減率γ也逐漸增大向干絕熱遞減率γd趨近,對流抑制能量也逐漸減少,正不穩定能量區逐漸增大;直至地面氣溫升至Tc,此時再繪制狀態曲線就會發現:底層對流抑制能量變為零,近地層氣溫遞減率變為γd,氣塊稍受擾動即可上升至CCL,該高度以上的CAPE為正,對流可以進一步發展。此時的CCL剛好也是此狀態下的抬升凝結高度,同時兼具自由對流高度的性質。在上述過程中,正如引言部分所述,已假設地面Td以及中高層大氣的溫度層結不變。

由以上分析可見,地面氣溫達到Tc可促發熱力對流的物理本質在于,此時大氣底層的氣溫直減率達到了干絕熱狀態(而γ通常是小于γd的),對流抑制徹底消失,因此上升過程不再有系統性阻礙,氣塊沿干絕熱過程達到CCL產生凝結(形成對流云);而在CCL以上,對于水汽含量較大的濕對流過程來說,由于氣塊濕絕熱遞減率γm一般是小于環境層結溫度遞減率γ的(李耀東等,2014),故氣塊仍然受正浮力作用。因此,整個過程中熱力對流可以“自由”發展。一般將CCL視為對流云底的高度。

對于圖1,需要說明的是:在圖1給出的情形下,由Td和T0起始繪制狀態曲線,CAPE剛好為零。在有些情形下[如李耀東等(2014)圖3],由Td和T0起始抬升得到的CAPE可以是正值,而由Td和Tc起始抬升得到的CAPE則更大。當然實際大氣中也可能存在另一種情況,即使地面氣溫升至Tc后,得到的CAPE也很小甚至為零:此時,CCL之上中高層大氣的γ接近或小于γm,為中性或絕對穩定狀態。

圖1 對流溫度示意圖[黑色粗實線為層結曲線,細實線(θ1和θ2)為干絕熱線,斷線(θse1和θse2)為濕絕熱線,綠色實線為等飽和比濕線,下同;Td和T0分別為地面露點溫度和氣溫,Tc為對流溫度,LCL為抬升凝結高度,CCL為對流凝結高度,θ和θse分別代表位溫和假相當位溫,qs為飽和比濕;紅色填充區代表假定地面Td維持不變,當T0至Tc時的正不穩定能量區]Fig.1 Schematic diagram of the convective temperature[Thick black line is stratification curve, solid lines (θ1, θ2) and dashed lines (θse1, θse2) denote dry and moist adiabat curves, respectively, green solid line is iso-saturation specific humidity curve, the same below; Td is surface dew point temperature, T0 is surface temperature, and Tc is convective temperature; θ is potential temperature, θse is pseudo-equivalent potential temperature, and qs denotes saturation specific humidity; LCL and CCL mean lifting condensation level and convective condensation level, respectively; the red-filled area shows positive unstable area when the surface temperature rises from T0 to Tc, while Td remains unchanged]

李耀東等(2014)對Tc的含義進行了深入討論,指出了一些文獻中所繪Tc示意圖中的不合理表述,并剖析了其原因。在T-lnp熱力圖解中,各種線條的斜率是不同的。其中,干絕熱線斜率最小、濕絕熱線斜率次之、等飽和比濕線斜率最大。把握住該規律,可避免繪制出的熱力圖解示意圖違背大氣物理規律。

2 對流溫度的計算

2.1 資料和數據

本文基于數值模式數據計算對流溫度,探索其在熱力對流云預報中應用的可行性。除了業務數值預報外,研究中使用了以下數據:

(1)ERA5再分析數據。基于該數據計算對流溫度,并嘗試分析2020年4月27日山東地區對流云的漏報原因。ERA5是歐洲中期天氣預報中心最先進的第五代再分析產品,數據同化方法為集合四維變分,采用GRIB1數據編碼。數據水平分辨率為31 km(即0.28125°),時間分辨率為1 h,包括37個等壓面層;本文使用時水平分辨率插值為0.25°×0.25°。該數據集提供了包括2 m層溫度、2 m 層濕度、地面氣壓,以及各等壓面溫度、位勢高度、風場等要素在內的豐富的氣象要素,可構建精細的“數值探空”,能夠滿足對流溫度的計算需要。常用的美國NCEP/NCAR再分析數據為6 h間隔,相比之下,ERA5的高時間分辨率有助于更精細地分析氣象要素的時間演變情況。

(2)MICAPS4.0提供國內探空站資料(2020年4月27日08時)。基于該資料,通過T-lnp圖解法手動點繪計算對流溫度,與數值計算結果進行對比。同時,MICAPS4還直接提供了探空站點的對流溫度,本文計算的Tc與之進行了對比。

(3)可見光衛星云圖(中國FY-4A、FY-2G及日本Himawari-8)。該云圖用于判斷對流云的生消和范圍。

2.2 對流溫度的計算方案

對流溫度的數值計算,可通過模擬圖解法點繪求算的過程來實現。在T-lnp圖上利用圖解法求解Tc的步驟為:首先,通過地面Td做等飽和比濕線,它與層結曲線相交于對流凝結高度;然后由該交點出發,沿干絕熱線下降到地面,它所對應的溫度即為對流溫度Tc。

2.2.1 對流溫度的計算步驟

計算Tc需要用到等壓面氣溫、地面氣壓以及地面露點溫度。地面Td可采用數值模式輸出的2 m 露點溫度。常用的數值預報產品或再分析資料均可提供以上物理量。

第一步,求地面比濕。通過地面Td的等飽和比濕線數值所對應的即為地面比濕。已知Td(單位:K)和氣壓(p,單位:hPa),可利用式(1)和式(2)分別求得水汽壓(E,單位:hPa)和比濕(q,單位:g·kg-1):

lnE=53.679 57-6 743.769/Td-4.845 1lnTd

(1)

(2)

計算水汽壓還有其他公式,可參見劉健文等(2005)。

第二步,求各等壓面上的飽和比濕(qs)。只需要將式(1)中的Td用氣溫代替,即得飽和水汽壓(Es);然后將式(2)中的E用Es代替,就得到飽和比濕。

第三步,求對流凝結高度以及該高度上的位溫。對流凝結高度即地面比濕值所對應的等飽和比濕線與層結曲線的交點所在高度。對于某固定地點(或任一網格點)而言,第二步得到的各等壓面飽和比濕構成垂向一維數組,只需要找出地面比濕值在該一維數組中的位置即可。很容易得到該數值處于哪兩個等壓面之間,然后通過插值得到它所處高度的氣壓,即CCL處的氣壓(pCCL),以及該高度上的氣溫(TCCL)。然后由式(3)可求得對應的位溫(θCCL)。

θCCL=TCCL(1 000/pCCL)Rd/cpd

(3)

第四步,得到CCL處的位溫后,由于地面氣壓為已知,直接利用位溫公式可反求Tc。

Tc=θCCL(ps/1 000)Rd/cpd

(4)

式中:ps(單位:hPa)代表地面氣壓,Rd為干空氣比氣體常數,cpd為干空氣定壓比熱,Rd/cpd≈2/7。

2.2.2 兩種特殊情形

以上給出Tc數值計算的一般過程。此外,還有兩種特殊情況需要注意,這兩種情況均與空中逆溫層有關。

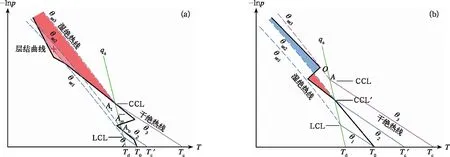

圖2 兩種存在逆溫時的對流溫度示意圖(a)經過地面露點溫度的等飽和比濕線穿過逆溫層的情形,(b)經過地面露點溫度的等飽和比濕線與逆溫層不相交且CCL′位于逆溫層之下的情形(圖2a中,由淺到深的3種紅色填充,分別代表當地面氣溫為和Tc時,各自所對應的正不穩定能量區,深色面積包括了淺色面積在內;圖2b中,紅、藍色填充區分別代表當地面氣溫升至Tc′時所對應的正、負不穩定能量區;地面氣溫由T0升至和Tc的過程中假定地面Td維持不變)Fig.2 Schematic diagrams of Tc in two special scenarios characterized by the existence of temperature inversion(a) the situation with the iso-saturation specific humidity curve corresponding to surface dew point temperature crossing a temperature inversion zone, (b) another situation with the iso-saturation specific humidity curve corresponding to surface dew point temperature not crossing the temperature inversion zone above CCL′(In Fig.2a, the light, medium and dark red-filled areas denote the positive unstable energy area with the surface temperature at T0, Tc, respectively; and the lighter color area is included in its darker one; in Fig.2b, the blue and red areas denote the negative and positive unstable energy area, respectively, when the surface temperature rises to the surface temperature rises from T0 to and Tc, while Td remains unchanged)

第二種情況是經過地面Td的等飽和比濕線與逆溫層不相交且逆溫層位于CCL′的上方(圖2b)。觀察圖2b可知,此情況下當氣塊沿干絕熱線到達CCL′后,可繼續沿濕絕熱線θse2自由抬升,但在穿過逆溫層后再次受到對流抑制(圖2b藍色填充區),因此可能產生淡積云,但難以形成積雨云,從而發展為更深厚的對流。依照對流溫度的確定原則,若要使對流抑制完全消失,更嚴格意義上對流溫度的求法是:在圖2b中,找出經過逆溫層頂O點的濕絕熱線(圖中θse3線)與通過地面Td的等飽和比濕線的交點A,再通過該點做干絕熱線(圖中θ3線)使之與地面相交,交點對應的溫度即為更嚴格意義上的對流溫度;而A點所在高度即為更嚴格意義上的CCL。圖2b中,由Td和Tc出發得到的狀態曲線完全在層結曲線之右側,不再存在對流抑制。

2.3 計算檢驗

以2020年4月27日08時為例,檢驗上述Tc算法的有效性,同時分析不同數據對Tc計算的影響。

2.3.1 檢驗方案

對流溫度計算是否準確,既依賴于算法的合理性,也與數據資料的質量直接相關。

為了考察數據資料對Tc計算的影響,采取了四種數據方案:一是探空數據。探空站點為我國29°~45°N、107°E以東范圍內的全部探空站,共計39個(站點位置見3.1節)。站點海拔高度從3 m (江蘇射陽站)到1 463 m(內蒙古東勝站)不等。二是ERA5再分析數據。三是在ERA5的基礎上,進一步融合逐小時的國家站地面露點溫度和地面氣壓觀測數據(MICAPS第三類數據),目的是盡量減小地面數據誤差。具體做法是,將地面觀測數據用Kriging方法插值到ERA5數據格點上,并在陸地范圍內替換掉原數據。四是業務數值預報數據。將后三種方案得到的格點結果, 采用雙線性插值方法插值到探空站點上,以方便與第一種方案結果做對比。

為了評估Tc算法的精確度,選取ERA5融合觀測數據,分別采用數值計算和T-lnp圖手工點繪兩種方式計算Tc,并加以對比。另外,針對探空數據,還用點繪法進行了對流溫度計算,將其結果與MICAPS4.0 提供的探空站Tc進行對比。

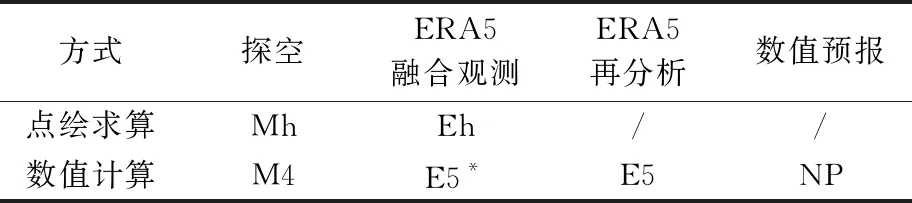

具體地,設計了以下五種計算試驗方案(表1),進行對比檢驗。

方案Mh:用T-lnp圖手工點繪方式,基于2020年4月27日08時探空數據求算Tc。圖解點繪法是傳統方法,認為該方案的結果是可靠的,在誤差分析時將其視為真值。

方案Eh:用T-lnp圖手工點繪方式,基于插值到探空站點上的ERA5融合觀測數據求算Tc。

方案E5*:用數值計算的方式,基于ERA5融合觀測數據計算Tc。由于與方案Eh采用了同樣的數據,通過二者間對比(將Eh視為真值),可檢驗算法是否合理。

方案E5:用數值計算的方式,基于ERA5再分析數據計算Tc。與方案E5*的區別在于未融合觀測數據。

方案NP:用數值計算的方式,基于前一日20時起報的數值預報結果計算Tc。

另外,還使用了MICAPS4.0直接提供的Tc(表1中方案M4),用于與方案Mh做對比。

表1 對流溫度的計算試驗方案Table 1 Computational schemes of convective temperature

2.3.2 檢驗結果

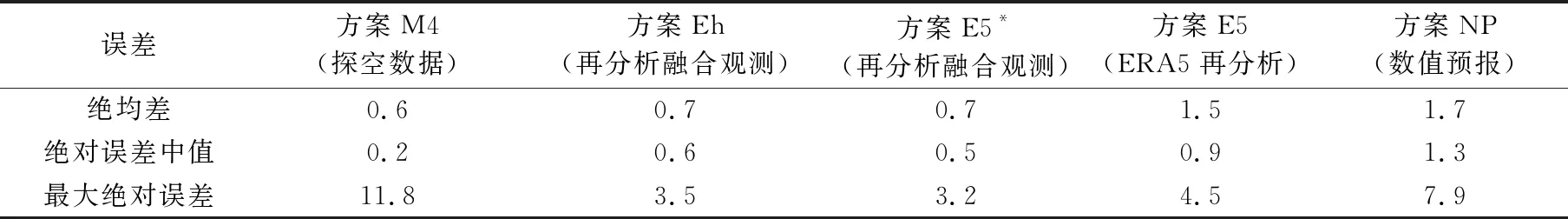

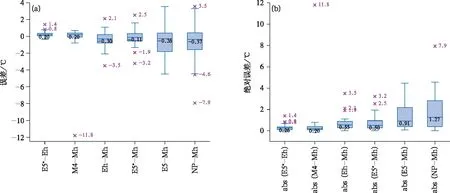

首先,通過圖解點繪法(方案Eh)與數值計算(方案E5*)之間的對比,考察Tc數值計算方案的可靠性。兩種方案均采用了ERA5再分析融合地面觀測數據。從圖3a中第一個箱須圖可見,兩種結果之間差別甚小,誤差的中值為0.2℃;經計算,絕對平均誤差(以下簡稱絕均差)也只有0.3℃;上下四分位數分別為0.35℃和0.06℃,其內四分位距(interquartile range,IQR)僅為0.29,說明差值大多集中在一個很小的范圍。39個探空站中只有1個站的誤差超過1.0℃(赤峰站,1.4℃)。可見,本文Tc數值計算的精度是可以接受的。

另外,方案Mh和M4均基于08時探空數據,前者用點繪法求算,后者由MICAPS直接提供。觀察圖3a第二個箱須圖可知,二者之差的分布特點與上述Eh和E5*方案之差基本類似,中值為0.2℃,IQR為0.5℃,絕均差為0.6℃,但出現了一個-11.8℃ 的奇點。經檢查,該奇點發生在杭州站。問題發生的原因即2.2.2節所述的第一種特殊情況。該站探空在低層存在一個明顯的逆溫層(參考圖2a),而經過地面Td的等飽和比濕線恰好穿過該逆溫層,與層結曲線形成三個交點。此情況下,應取最上面的交點所在高度為CCL,此時得到的Tc為28.5℃;而MICAPS4取了最低的點作為CCL,得到的對流溫度只有16.7℃(08時該站地面氣溫為16.5℃)。若不考慮該奇點,則絕均差也是0.3℃,可見MICAPS4.0提供的Tc一般來說也是很精確的,但應改進一下存在逆溫層時的處理方式。束宇等(2015)的研究中也曾指出MICAPS3.0中存在同樣的問題。

由以上對比檢驗可見,本文Tc計算值與圖解點繪法得到的結果差別甚小,與MICAPS4.0自帶的數值也很接近,由此可判斷算法是可靠的。下面進一步分析數值資料對Tc計算的影響。

圖3a中的后四幅箱須圖分別給出了方案Eh、E5*、 E5、NP與方案Mh之間差值的分布情況(將Mh視為真值)。方案Eh和E5*的誤差分布情況類似,誤差的離散程度也都比較小。與方案E5*相比,方案E5的下四分位數達-1.8℃,誤差離散程度增大較明顯,同時絕對誤差平均值也由0.7℃增大到1.5℃(表2),說明融合地面Td和氣壓的觀測數據對Tc的計算精度有明顯提高。受行星邊界層、復雜下墊面性質、地面摩擦等非線性因素的影響,Td和氣壓等地面要素的數值結果不可避免會存在較為可觀的誤差。不難想象,基于預報的方案會比方案E5的計算誤差更大些;圖3a中方案NP出現了3個較大的界外值,該方案的絕均差在5個方案中最大,為1.7℃(表2)。

表2 不同方案得到的對流溫度的絕對誤差(單位:℃)Table 2 Absolute errors of Tc in five computational schemes (unit: ℃)

就本算例而言,Tc的計算值整體上偏低(圖3a)。無論偏低還是偏高,都會降低Tc對熱力對流云的預報意義:偏低容易空報,偏高易導致漏報。進一步分析絕對誤差的分布情況(圖3b和表2),方案E5*、E5和NP的絕對誤差與數據質量密切相關,從中位數看:方案E5*采用ERA5再分析融合觀測數據,Tc絕對誤差中值為0.5℃;未融合觀測數據時為0.9℃ (方案E5);單純基于預報數據時為 1.3℃(方案NP)。同時,絕對誤差的離散程度也有明顯變化。方案E5*的上四分位數僅為0.9℃,IQR僅為0.6℃;方案E5和NP的上四分位數分別達2.2℃和2.8℃,IQR也逐漸增大。

2.3.3 誤差來源分析

由對流溫度的計算過程可推測,影響其計算精度的要素為2 m層Td(或絕對濕度)、地面氣壓以及溫度層結(即等壓面氣溫)。孟憲貴等(2018)分析了再分析資料ERA5在山東地區的適用性,發現2 m相對濕度與實況資料的相關性要遜于2 m層氣溫。

方案E5*融合了地面觀測數據,誤差小于方案NP和E5(圖3a)。方案NP有6個站的絕對誤差大于3℃;而方案E5*只有1個站絕對誤差大于3℃,大于1.5℃的也只有4個站。可見,地面Td和氣壓的預報誤差對Tc預報精度有重要影響。

進一步分析了幾個誤差較大的站點數據,發現產生Tc計算誤差的途徑至少有以下四種:(1)地面Td和地面氣壓同時存在較大誤差,該情況易造成Tc誤差的極大值。(2)地面Td和地面氣壓二者之一存在較大預報誤差。地面Td直接影響對流凝結高度;地面氣壓則直接影響對流溫度。絕熱大氣的壓高公式寫為

(5)

式中:z為氣壓p所對應的高度,Ts和ps分別為地面氣溫和氣壓,γd為干絕熱遞減率。按照干絕熱增溫規律,每下降100 m增溫約0.977℃. 由式(5)可估算:在地面氣溫和氣壓分別為30℃和1 000 hPa的條件下,每10 hPa的ps誤差相當于約89.0 m的高度誤差,會使Tc產生約0.87℃的誤差。海拔高度越高、地面氣溫越高,誤差數值越大。(3)當模式垂向分層較為稀疏時(如只有標準等壓面數據),對溫度層結的刻畫不夠精細而損失了細節。有時較小的空中溫度預報誤差可能與其他因素共振造成Tc的較大誤差。比如,鄭州站4月27日08時預報的地面Td準確,地面氣壓誤差為5 hPa,空中850 hPa和700 hPa的溫度預報誤差分別為1.3℃和-1.2℃,最終導致CCL誤差為-25 hPa,最后Tc誤差達2.4℃。(4)當某氣層的溫度直減率較小(層結曲線陡峭),或者數值產品的該氣層溫壓曲線比實際更陡峭時,倘若地面比濕所對應的等飽和比濕線恰與該氣層相交,則即使小的地面Td誤差也可帶來較大的CCL誤差,從而影響Tc的計算結果。

圖3 不同方案得到的Tc之間的差值分布(a)誤差,(b)絕對誤差(X軸表示兩種計算方案的差值;黑色數字為中位數,紫色數字為界外值)Fig.3 Box plot of computational errors of Tc(a) error, (b) absolute error(The horizontal axis denotes the difference between two computational schemes; black and purple numbers are the median and outlier values, respectively)

2.4 熱力對流指數

根據對流溫度的物理意義,將某時刻地面氣溫與對流溫度之差定義為該時刻的“熱力對流指數”,即:

Icv=T2 m-Tc

(6)

式中:T2 m為模式輸出的2 m高度層氣溫,代表地面氣溫。

從理論上講,當地面氣溫達到或超過Tc時(即Icv≥0℃),對流云可發展。但考慮到數值模式誤差、計算誤差等因素,可將閾值適當放寬以避免漏報。由2.3.2節分析(圖3和表2),方案NP的Tc絕對誤差的中值在1.3℃,采用ERA5數據的絕對誤差中值在0.9℃;參考以上誤差數值,不妨將Icv的閾值暫取為-1℃,即當Icv≥-1℃時,預報出現熱力對流云;且Icv數值越大,出現對流云的可能性越大。該閾值與李耀東等(2014)的研究恰相吻合。該研究統計分析了北京地區50個夏季對流云個例,建議將最高氣溫不低于對流溫度1℃作為北京局地對流云的預報判據。需注意的是,基于模式結果得到的閾值可能具有模式依賴性,在業務使用過程中可根據實際情況做調整。

3 對流溫度在熱力對流云預報中的應用

3.1 2020年4月27日對流云漏報分析

2020年4月27日中午到下午,山東大部出現淡積云。對這次大范圍對流云,我們在前一日的短期預報中未考慮到,造成低云項的漏報。

3.1.1 天氣形勢

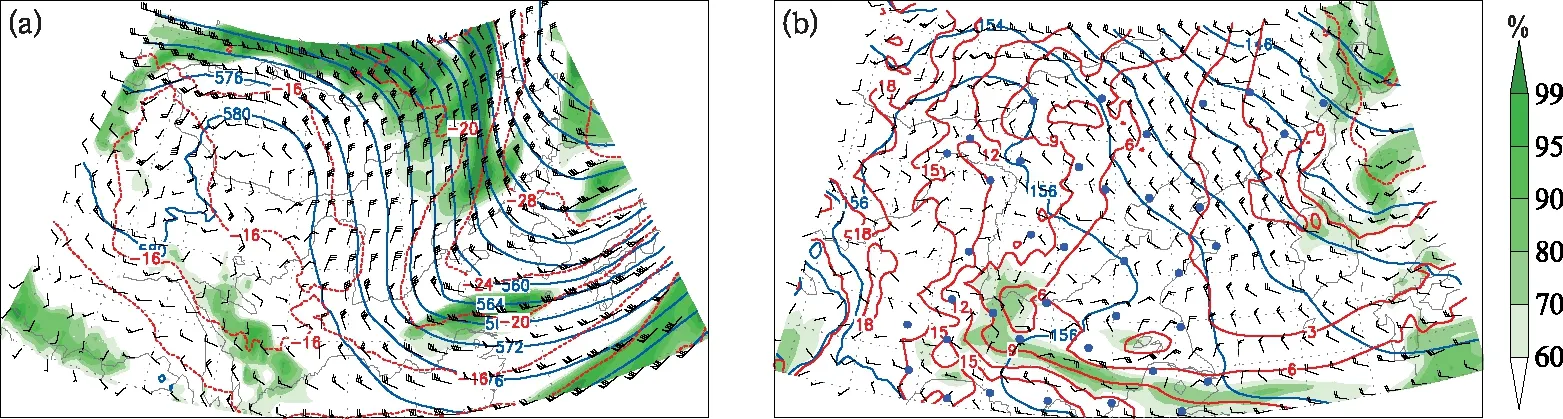

2020年4月下旬,在東亞地區500 hPa圖上,“一槽一脊”的形勢連續維持多日:貝加爾湖與巴爾喀什湖之間為高壓脊,鄂霍次克海地區維持龐大而深厚的低渦,我國華北、內蒙古一直為處于二者之間的西北氣流所控制,期間山東地區晴好天氣居多。從4月25日起,貝加爾湖西側的高壓脊發展加強,逐漸形成阻塞形勢;26日起,貝加爾湖—我國東北—內蒙古附近的500 hPa已由西北風轉為北-東北風,“阻高-橫槽”形勢建立。26日夜間,大橫槽南壓影響華北地區并逐漸轉豎;阻塞高壓隨后崩潰,華北500 hPa空中的東北風也逐漸轉為西北風。

27日上午,山東已處于槽后,晝間整層為干燥的偏北氣流所控制(圖4)。據ERA5再分析資料,僅700 hPa附近的等壓面上有淺薄的水汽,850 hPa以下的相對濕度在30%以下。根據這樣的簡單天氣形勢,很自然會做出27日晝間“晴天為主,伴少量高層云”的預報。從水汽條件和上升冷卻的角度考慮,不會預報系統性低云的發生。事實上,4月26日前面連續3天,山東大部也均為晴好天氣,在形勢變化不大的情況下,也容易產生預報的“慣性”。

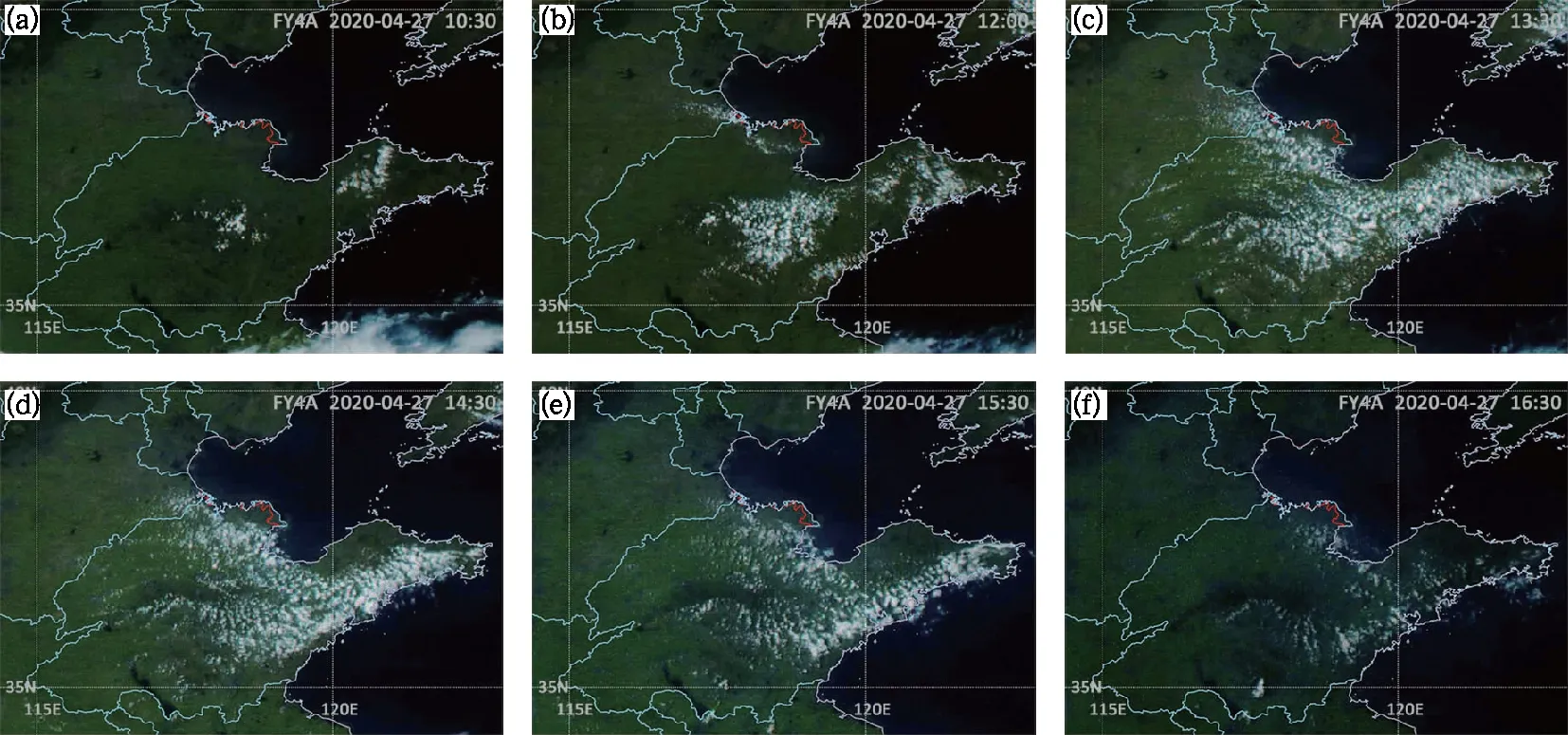

衛星云圖顯示(圖5),27日從上午10時起,魯中和山東半島地區開始有淡積云發生,中午以后迅速發展,到13時左右淡積云的范圍遍及除魯西南外的全省大部地區。從臺站人工觀測結果看,魯西北、魯中和半島的多個臺站也觀測到了5成以上的淡積云。該過程為2020年山東地區首次出現的大范圍對流云天氣。

圖4 2020年4月27日11時的(a)500 hPa和(b)850 hPa空中天氣形勢(ERA5資料)[藍、紅等值線分別為等高線(單位:dagpm)和等溫線(單位:℃),綠色填充代表相對濕度;圖4b中藍色圓點代表探空站位置]Fig.4 ERA5-derived synoptic charts at (a) 500 hPa and (b) 850 hPa isobaric level at 11:00 BT 27 April 2020[Blue and red contours show geopotential height (unit: dagpm) and temperature (unit: ℃), respectively; green-filled area denotes relative humidity; blue dots in Fig.4b show the sounding stations which are used to verify the computational precision of Tc]

圖5 2020年4月27日FY-4A彩色衛星云圖(a)10:30,(b)12:00,(c)13:30,(d)14:30,(e)15:30,(f)16:30Fig.5 FY-4A color images on 27 April 2020(a) 10:30 BT, (b) 12:00 BT, (c) 13:30 BT, (d) 14:30 BT, (e) 15:30 BT, (f) 16:30 BT

3.1.2 對流條件分析

利用ERA5再分析資料,計算了2020年4月26—28日逐時的對流溫度。2.3節已利用27日08時的計算結果檢驗了算法的可靠性,下面分析Icv指數對這次對流云過程的預報指示效果。

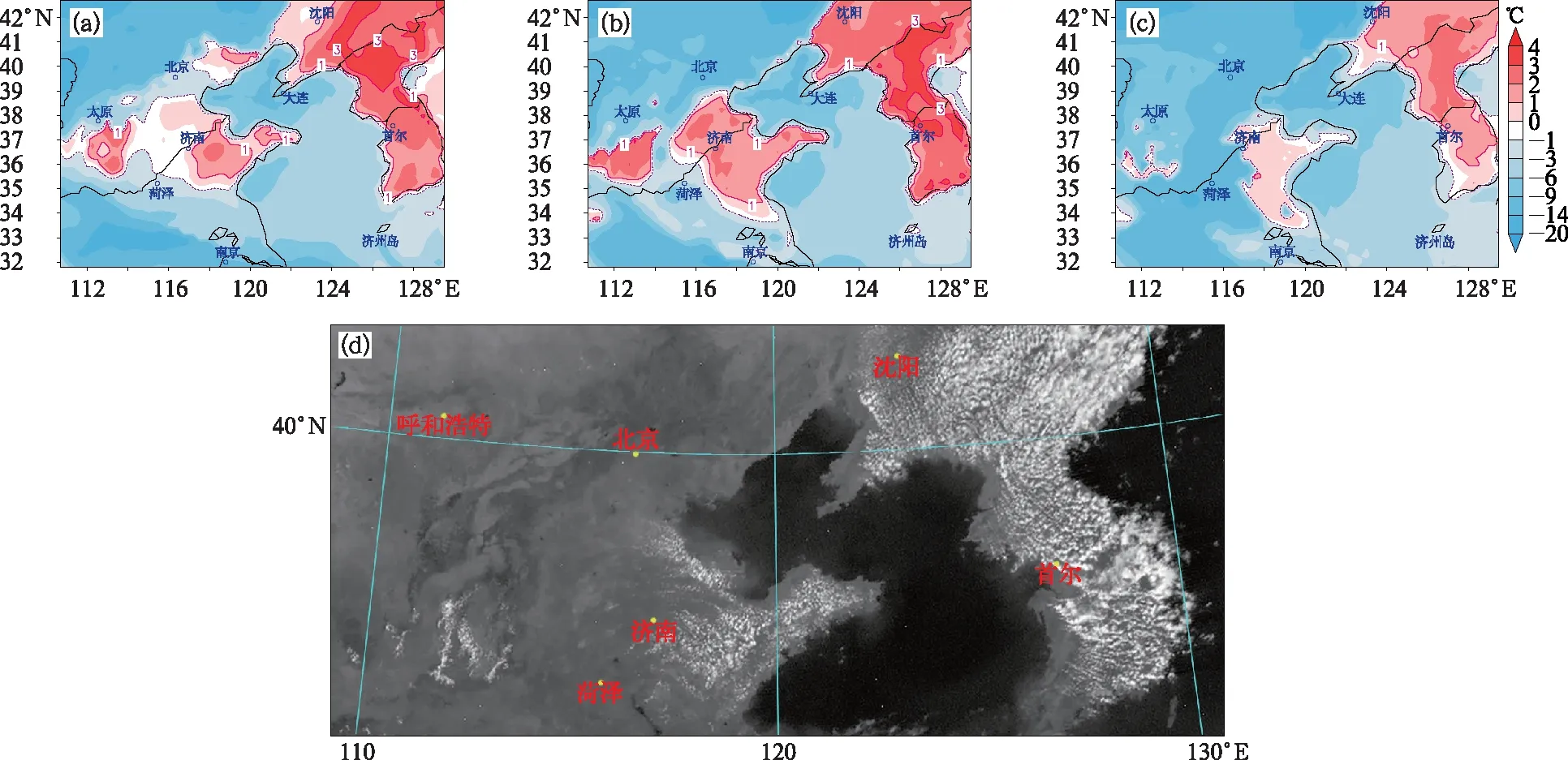

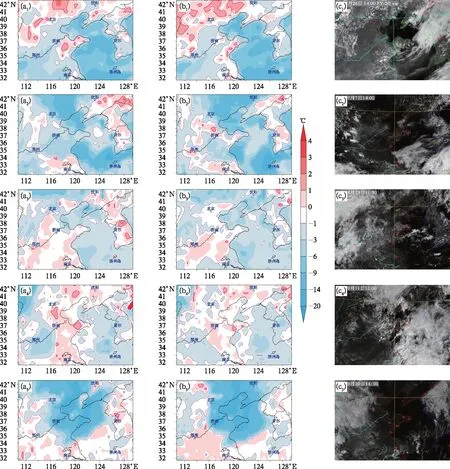

圖6給出了幾個典型時刻Icv指數的水平分布,其對對流云的指示意義可謂一目了然。海上區域均小于-1℃,陸地上三個正值區均與云圖吻合良好。衛星觀測表明(圖5a),10時左右,對流云在魯中和山東半島兩處開始出現,而Icv指數剛好在這兩處形成局部正值中心(圖6a),位置對應較好。這兩個區域為魯中山區和半島丘陵,說明山區地形的確有利于對流云的形成。13時的Icv指數正值區覆蓋山東大部(圖6b),與圖5c對應良好。有兩個細節值得關注。一是山東魯西南地區始終沒有對流云發展,這一點在Icv指數的分布上有清晰的體現:圖6b上魯西南地區(菏澤一帶)是指數的負值區,而且還形成了一個小于-6℃的負值中心。二是除了山東大部以外,整個朝鮮半島和東北地區南部(含遼東半島大部)均為Icv正值區且數值高于山東地區,預示著熱力對流很強;另外在太原以南也有一個Icv的正值區。對比衛星觀測(圖6d),上述區域果然都有對流云出現,特別是我國東北至朝鮮半島地區對流發展比山東地區更加旺盛,與高的Icv指數吻合良好。

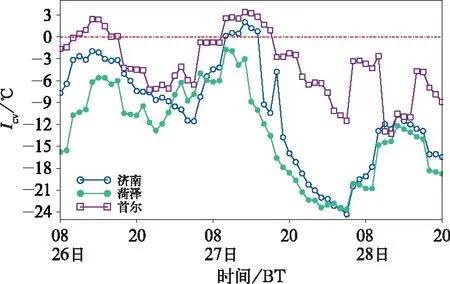

進一步選取了菏澤、濟南、韓國首爾三個站點(地理位置見圖6),繪制了從26日08時起60 h的Icv時間演變曲線(圖7),分別代表無對流、有對流和較強對流三種不同強度的熱力對流。從圖7可以直觀地看出三條曲線的區別。菏澤地處魯西南,此次過程無對流云產生,Icv指數也始終在-2℃以下;濟南靠近魯中山區,云圖顯示27日的對流云持續時間約在10—15時(圖5),與圖7的曲線基本吻合;韓國首爾的對流云比濟南旺盛,持續時間多2 h(云圖略),這一點也在曲線演變上得到合理體現;圖7表明,首爾Icv指數的正值區不僅持續時間更久,且數值也明顯超過山東地區。另外,圖7還揭示了一個細節,即首爾在前一天(26日)也出現了Icv≥0℃的時段(10—17時),這與云圖(圖略)基本吻合。ERA5再分析資料時間分辨率高達1 h,能夠在時間演變分析中顯示出更多細節。

以上分析啟示我們,熱力對流云的產生機制與一般的穩定性低云(如層云)及整層動力抬升造成的低云(如大范圍鋒面層積云等)不同,因此盡管都是低云,但預報方法不可一概而論。后者一般有明顯的低空濕度區對應,根據數值預報的相對濕度分布可做出大致的判斷;而預報熱力對流云時,應重點分析是否滿足熱力對流的條件,熱力對流云的生成對濕度的要求很低。比如這次4月27日大范圍淡積云過程,不但山東地區低層濕度很小,我國東北至朝鮮半島在925 hPa和850 hPa也沒有明顯的濕度區配合(圖略)。這次淡積云過程漏報的根本原因在于只片面關注了水汽條件,忽視了對熱力對流條件的量化分析。

̄圖6 2020年4月27日(a)10時,(b)13時,(c)16時熱力對流指數的水平分布及(d)13時FY-2G可見光衛星云圖Fig.6 The horizontal distributions of Icv at (a) 10:00 BT, (b) 13:00 BT, (c) 16:00 BT and (d) FY-2G visble cloud image at 13:00 BT on 27 April 2020

圖7 2020年4月26日08時至28日20時三個單站熱力對流指數的時間演變曲線Fig.7 Time-evolution curves of Icv at three sites from 08:00 BT 26 to 20:00 BT 28 April 2020

3.2 熱力對流云預報試驗

3.2.1 預報試驗概況

從2020年5月至今,我們嘗試開展了準業務化對流云預報試驗。跟隨業務數值預報的輸出場,每日分別由08時和20時起報,每3 h輸出一次對流溫度和Icv,目前實現了一鍵自動出圖。試用表明,該方法對熱力對流云的發生具有良好的預報效果和指示意義。

從Icv的總體表現看,08時陸上很少預報出現對流云;在對流云日,Icv的指示性通常在11時開始顯現(由于每3 h輸出,故觀察不到10時的情況);14時Icv的強度維持或少變,17時迅速減弱。上述預報規律與實際情況總體上一致。14時Icv有時會低于11時,其原因可能在于,晴空的午后湍流增強,造成近地面水汽向上擴散,致使地面絕對濕度下降、露點溫度降低,對流溫度升高;而同時近地面氣溫的增溫幅度又不夠高,綜合效應表現為指數Icv的降低。

3.2.2 陸上對流案例

圖8列出了2020年5—10月5個典型對流云日的預報結果以及當時的可見光云圖。由天氣形勢可以判斷,在這些對流云日山東附近沒有冷鋒、空中槽等明顯的動力系統,對流云的出現多為熱力原因。

出現淡積云時多為晴好天氣(午后升溫較快),淡積云之上一般沒有中高云系遮蓋,因而云的發展演變在高分辨率可見光云圖上很容易辨別。在高分可見光云圖上,陸地上的淡積云通常表現為密集分布的細小顆粒狀,當大面積發生時,經常形成隨風向或地形山脊分布的“積云線”;當發展為濃積云時,細小顆粒會聚成小的團狀。上述特征在圖8c上表現很清楚。當盛夏季節華北、華東地區被西太平洋副熱帶高壓控制時,副熱帶高壓區低層大氣濕度經常較大,午后對流條件具備時(如2020年8月18日,圖略),常出現大片積云并隨低層氣流排列,呈現反氣旋彎曲的積云線。海上的對流云在云圖上一般表現為積云線以及開口或閉口的細胞狀云。由于淡積云云頂高度低,故在紅外云圖上一般不明顯,除非發展為濃積云。

對比Icv預報圖與云圖可發現,多數情況下對流云出現的范圍和時間可以通過Icv來預報。如:5月26日,山東半島和魯中地區的指數較高(圖8a1和8b1),云圖與之對應較好;云圖同時顯示,在山西大部、河北北部(北京以北)等地區有大片積云區,與華北平原晴空區之間構成鮮明的界限,該特征在Icv上也有準確的體現。9月30日預報的熱力對流區與無對流區之間也有清晰的界限,山東大部(除魯西南)、蘇北、黃海大部皆為預報的無對流區(圖8a5和8b5),同樣與云圖吻合非常好(圖8c5)。圖8c5上的積云區表現為密集細小的顆粒狀,為典型的淡積云;在江蘇—安徽地區為隨著低空風向分布的積云線。仔細觀察,能發現魯西南的微山湖區由于水面溫度低沒有對流發展,形成了清晰的黑色無云區。

熱力淡積云有時會發展成濃積云,甚至有雷陣雨或短時強降水出現。8月23日和9月11日的預報圖有大片的熱力對流區,云圖也顯示山東地區積云發展旺盛(圖8c3和8c4)。8月23日魯西地區午后出現局地性熱雷雨,多站小時雨量在10 mm以上。9月11日上午,魯西北及河北地區為淡積云,云圖上表現為單體小顆粒狀,魯中地區云團較大;下午魯中東部和山東半島地區有濃積云發展,萊山、萊陽、濰坊等地出現雷陣雨。

3.2.3 海上對流案例

本文討論的對流云是由于熱力作用形成的,而低層大氣被加熱通常有兩種情況:一種是太陽輻射對地表的加熱,在局地造成大氣層結不穩定,這在夏季陸地上最明顯,日變化很明顯;另一種是較強冷空氣平流到暖的下墊面上被加熱,當對流條件具備時形成積狀云,常發生在冷季強冷空氣侵襲的海洋上。后者由于與太陽輻射關系不大,故日變化不明顯。秋冬季節,當強冷空氣爆發侵襲時,渤、黃、東海的海面上經常有大片冷流低云生成,并常在山東半島地區造成陣雪。

圖8 2020年(a1,b1,c1)5月26日,(a2,b2,c2)7月7日,(a3,b3,c3)8月23日,(a4,b4,c4)9月11日和(a5,b5,c5)9月30日(a,b)熱力對流指數的水平分布預報圖與(c)可見光衛星云圖(起報時刻均為前一日20時;預報時刻:a1~a5為11時,b1~b5為14時;c1為FY-2G,c2~c5均為Himawari-8)Fig.8 (a, b) The forecasted horizontal distribution of Icv and (c) satellite visible cloud images(a1-c1) 26 May, (a2-c2) 7 July, (a3-c3) 23 August, (a4-c4) 11 September, (a5-c5) 30 September, 2020 (a1-a5: 11:00 BT, b1-b5: 14:00 BT, c1: FY-2G, c2-c5: Himawari-8; model initial time is 20:00 BT the day before the date mentioned above)

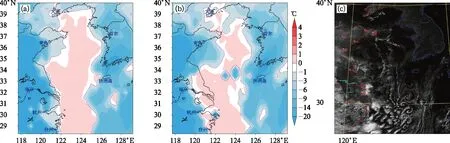

指數Icv對海上出現的冷流低云也表現出較好的預報意義。2020年10月5日,較強冷空氣影響華北并南下影響我國中東部地區,黃海北部出現冷流低云。6日冷空氣繼續南下影響到東海大部,黃、東海上仍然維持較強的偏北風,冷流低云的范圍擴展到東海。盡管這次冷流低云不如冬季強盛,其發展情況在Icv的預報圖上仍得到較好的體現。圖9給出的指數分布與冷流低云實際出現的范圍基本吻合。高分辨率可見光云圖(圖9c)顯示,黃、東海大部均有冷流低云出現,在濟州島西南方向的洋面上還形成了“卡門渦街”形態。

圖9 2020年10月6日冷流低云的(a,b)Icv指數預報圖與(c)11時Himawari-8可見云圖(圖9a,9b預報時刻分別為08時和11時,起報時刻均為前一日20時;圖9c中濟州島以南可見卡門渦街云系)Fig.9 (a, b) The forecasted horizontal distribution of Icv at (a) 08:00 BT, (b) 11:00 BT 6 Octoberand (c) Himawari-8 visible cloud image at 11:00 BT 6 October 2020[Model initial time is 20:00 BT 5 October 2020, in Figs.9a, 9b; the cloud image shows cold airflow-induced low-level cloud, which formed Karman vortex street to the south of Jeju Island in East China Sea in Fig.9c]

在10月5—6日的冷平流維持期間,指數Icv一直大于0℃,無明顯日變化(圖略);其正值的范圍隨冷平流的減弱而縮小,符合冷流低云的生消規律。在6日08時(圖9a),已經預報出大片對流云,而陸上熱力對流在08時一般不會出現。

4 結論與討論

對流溫度Tc是一個物理含義豐富、實用性較強的物理量,結合地面氣溫可以估計當日熱對流發展的可能性。由于業務探空次數有限,傳統做法一般是利用08時探空預報午后的熱對流,該過程中忽略了地面絕對濕度和溫度層結的日變化,實用性受到一定限制。本文首先給出了Tc的數值計算方案,并結合實例分析了計算誤差;進而,基于數值預報產品(可理解為數值探空)計算Tc,并結合預報時刻的T2 m構建熱力對流指數Icv(即T2 m-Tc),將其用于對流云的預報。2020年5月以來,開展了指數產品的準業務化預報試驗,在對流云的預報業務中取得較好效果。主要結論如下。

(1)Tc的數值算法。計算Tc需要用到物理量為等壓面氣溫、地面氣壓、地面絕對濕度(可采用數值模式輸出的2 m層Td)。計算分四步進行。首先,求地面比濕;其次,求各個等壓面上的飽和比濕;第三步,求CCL以及該高度上的位溫;第四步,利用CCL處的位溫和地面氣壓,通過位溫公式反求Tc。在本文的算例中,Tc的計算值與T-lnp圖解點繪法得到的結果之間的差別不大,39個樣本的絕均差為0.3℃,中值為0.2℃。

(2)計算Tc時,應注意兩種特殊情形。第一種情況,地面比濕所對應的等飽和比濕線穿過逆溫層,與層結曲線形成三個交點。此時,應以最上方的交點所在高度作為CCL求取Tc。第二種情況,地面比濕所對應的等飽和比濕線與逆溫層不相交,且逆溫層位于該等飽和比濕線與層結曲線交點的上方。此時,應找出經過逆溫層頂的濕絕熱線與通過地面Td的等飽和比濕線的交點,再通過該點做干絕熱線使之與地面相交,交點對應的溫度即Tc。這樣得到的Tc符合其物理意義。

(3)對流溫度的計算誤差分析。設計了多種數據方案,分析了Tc的計算誤差,發現地面露點溫度和地面氣壓的預報誤差對Tc計算影響較大。

(4)將T2 m與Tc之差定義為熱力對流指數Icv。理論上講,當Icv≥0℃時,熱對流可發展,可預報出現對流云;且Icv數值越大,出現對流云的可能性也越大。考慮到數值模式誤差等因素,為避免漏報,建議將閾值暫取為-1℃,該閾值可根據經驗和具體的數值模式做適當調整。業務應用表明,Icv在熱力對流云(包括陸地對流云和海上的冷流低云)的預報中表現出良好的指示意義。當預報有對流云時的Icv多為0~2℃,超過3℃的個例不多,這其中包含了數值預報的系統誤差效應。

(5)熱力對流云的產生機制與一般的穩定性低云(如層云)及大范圍動力抬升造成的低云(如鋒面層積云系等)不同,因此應采取不同的預報策略。前者預報時應重點分析是否滿足熱力對流(而非動力抬升)的條件。陸上熱力對流云最常表現為淡積云,其云體淺薄,對水汽條件的要求低;因此,若一味從水汽和動力抬升的角度做預報,很可能會造成對流云預報失敗。

熱力對流作用不僅經常產生淡積云,在適合條件下也可造成局地雷雨甚至短時強降水。本文僅初步探討了對流云生成的預報,今后可利用熱力對流指數Icv并結合其他分析手段,在熱雷雨的預報方面開展進一步研究。

致謝:感謝山東省氣象局高級工程師劉暢、韓琇、郭慶利在數據資料上給予的大力幫助。部分插圖使用了湖北省鄂州市氣象局高級工程師魯建軍提供的矢量漢字顯示字庫,特此致謝!