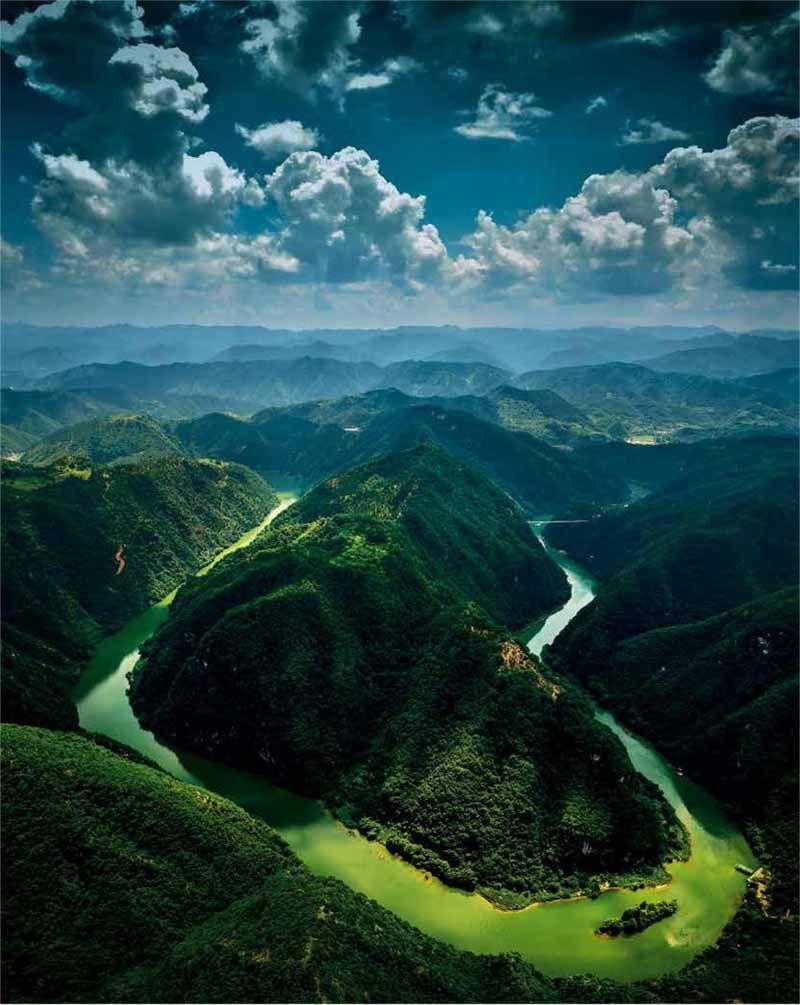

山河大觀,中原氣象

陳曉琦

河南三門峽雙龍灣 劉魯豫 攝

無論何時,中原總是一個讓人心生感慨的地方。先看地理環(huán)境:北方,八百里太行起燕趙、落中原,開辟出華夏地勢的第二階梯,西高東低;南部,大別山峻嶺秀峰聯(lián)結(jié)中部三省,劃定了中國南北方的分野,才有南暖北涼;西面,群巒疊嶂,承秦嶺之勢。至此,三山半環(huán)拱衛(wèi)黃淮平原,黃河奔流橫貫中原大地,滄海桑田,國中之中。再看文化底蘊:華夏5000年文明史的前4000年,中原一直是中國的政治、經(jīng)濟、文化中心,先后20多個朝代200多位帝王建都或遷都于此。歷代王朝皆認為,只有把中原納入版圖的王朝才是正統(tǒng)王朝,形成了中原王朝的正統(tǒng)觀念,中原也因此超越了它的地理意義,成為一個關(guān)于古代中國的意象,一個華夏文明的象征。獨特的地理環(huán)境與豐厚的文化蘊藏,互為表里、相輔相成,構(gòu)筑了這片土地獨有的博大精深、恢宏磅礴的“中原之氣”。這是劉魯豫創(chuàng)作的宏觀背景,也是對《大相中原》的一種觀看視角。

自然風景攝影是劉魯豫創(chuàng)作的主要方向,30多年的執(zhí)著與堅持,他已將大自然融入生活,滲透進精神,內(nèi)化于心。因此,他的作品里有一種專注與恒久注視中的深刻洞察與準確掌握。不知是“中原之氣”的熏陶,抑或是個人的性格意趣,劉魯豫的自然風景攝影總體上偏向于宏偉壯觀和彰顯造化的景觀。這種風格在《大相中原》中更是得到了充分的發(fā)揮,作品常常讓人產(chǎn)生一種身臨天界仙境般的感覺,天地間仿佛彌漫著自然造化的神秘與神奇,面對這些影像,我們在視覺的震撼中會生發(fā)出一種對大自然的向往、敬畏之情。

攝影家對自然的觀看其實都處于一個更大的文化結(jié)構(gòu)之中。貫穿攝影史的風景攝影在各種文化傳統(tǒng)、時代精神、歷史事件、藝術(shù)個性的投射、嵌入和編碼中,呈現(xiàn)出豐富而復(fù)雜的面貌。比如,從羅杰·芬頓、弗朗西斯·弗里斯,直到費伊·戈德溫的風景中,一直可見和諧自然、田園牧歌的英國傳統(tǒng);而在蒂莫西·奧沙利文、安塞爾·亞當斯和愛德華·韋斯頓的圖像里,對空間的獨特感受,對人與自然關(guān)系的追問,則讓觀者可以看到典型的美國語境。格雷漢姆·卡拉克說:“風景攝影被局限在自設(shè)的慣例和代碼之內(nèi)。不管什么條件,它都體現(xiàn)了一種預(yù)先設(shè)定的美學(xué)和哲學(xué),是我們閱讀風景并賦予其意義的方式。”就上述風景攝影的主要特征來看,如果說英國的自然風景攝影是指向時間的,美國的是指向空間的,那么中國則是指向內(nèi)心的。中國傳統(tǒng)藝術(shù)注重內(nèi)在直覺和情感體驗,形成了傳統(tǒng)藝術(shù)的情與景、意與象、形與神相統(tǒng)一的美學(xué)特征,因此自然山水也成為中國文人的思想載體、精神家園。劉魯豫的自然風景攝影就是在這種東方美學(xué)的背景下展開的,他把深植內(nèi)心的山水情懷融入高山大河,在影像中化作超凡脫俗的意境、天造地設(shè)的和諧、超越時空的永恒……他在追求一種情感的想象,把自然的山水轉(zhuǎn)換為心緒的表達,賦予影像豐滿而強烈的抒情氣質(zhì)。我們從這些作品中可以感受到,對劉魯豫來說,大自然就是一種詩性的存在,他把詩性的自然存在化為詩意的影像表達,而他的詩風大氣磅礴。

《大相中原》為我們展開的不只是山河的景色,還是一種精神體悟的境界。豫山豫水的雄渾壯美、氣象萬千與“中原之氣”的博大精深、恢宏磅礴之間,有一種非常契合的、內(nèi)在的同構(gòu)。于是,關(guān)于中原歷史文化的體驗進入到了他的自然景觀圖式。自然景象與人文內(nèi)涵融為一種“中原的存在”,建構(gòu)出一個充滿魅力的“中原意象”,一部以歷史文化為底色的“大相中原”。

劉魯豫是一個始終忠于內(nèi)心的攝影家,他的攝影與內(nèi)心完全對應(yīng)吻合,他總是按照自己的心路歷程和性格邏輯前行。數(shù)十年來,中國攝影界對風光攝影的贊譽或非議,都不會影響他的情緒,干擾他的心智。他尋著內(nèi)心的指引,心無旁騖,率性而為,用長期的堅守,保持和捍衛(wèi)了自己的藝術(shù)追求和獨立性。作品在表達出他的審美理想的同時,也體現(xiàn)了這種性格邏輯中的合理性。所以,我們也可以把他的攝影看作是一個認識自己、確定自我的過程。