在水一方

洪磊

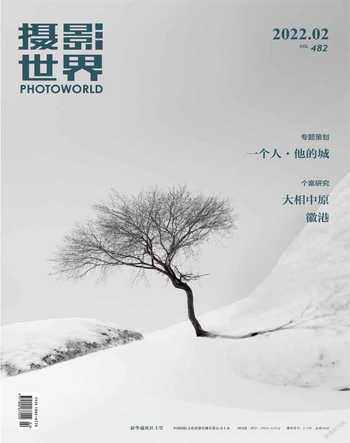

歙縣深渡鎮漳潭村(2017.12.17) 汪遠強 攝

汪遠強一再強調,他是以新安江作為一個主題線索,完成對徽州一次類似鄉愁的攝影項目。而我看汪遠強的照片,如日記,散淡、無目的、無意義,更是失卻了主題,僅僅是些詞句片段娓娓道來,如詩如訴,誦念著他還鄉的渴望。

“眷言訪舟客,茲川信可珍。洞澈隨清淺,皎鏡無冬春。千仞寫喬樹,百丈見游鱗。滄浪有時濁,清濟涸無津。豈若乘斯去,俯映石磷磷。紛吾隔囂滓,寧假濯衣巾。愿以潺湲水,沾君纓上塵。”這是南北朝沈約寫新安江的詩,詩人筆下這些感嘆時光的詞句,甚至有人認為與愛情有關,我看未必。通觀全詩卻是一片清麗,于山水間的清怨。這樣的方式,如果轉換成照片的話,也許僅是明信片效果。汪遠強拍風景,似乎不在于清怨,而在于回望。

上世紀七十年代,日本批評家柄谷行人提出“回望”概念,分析夏目漱石時代的文學對古人“回望”的狀態。同一時期,美國漢學家宇文所安寫中國文人有對過去文化的“追憶”情懷。“回望”和“追憶”,是兩種不同的狀態,“回望”是回頭遠遠地張望過往( 歷史文化) 的景致,然而“追憶”則要在集體記憶里擷取材料,想與古人同在。汪遠強自小生長在新安江邊的山里,十幾歲從山里出走,而在今天,再回去拍攝,不是假借“山水”概念拍照,而是出于個人對家鄉風景的眷戀,是他個人對他自身歷史往事的回望。

汪遠強拍照片,出于他的自覺自愿,他有一條江的內心圖像作為先導,而具體的工作,則是他漫不經心地觀看。他的片比很大,每天清晨他便出門,目的卻似有似無,不過他總會開車驅向大山深處。大約從2014 年開始,這逐漸地成為了他的生活方式。所幸,汪遠強選擇拍攝的新安江,悠長兩百多公里,沿岸恰恰仍保留著古風。沈從文的《湘行散記》,回望《詩經》般古樸的生活,汪遠強回望自身歷史的同時,恰與沈從文的意圖不經意地相似,他的日常拍攝與文學名著的相同之處讓人折服。《歙具深渡鎮綿潭村(2019.12.4)》,這張照片,可以和《湘行散記》第五篇類比,抑或可以作插圖。且看這個時間點,他們兩人都是在早上8 點多,遇見的情景。我甚至恍惚,汪遠強這些拍攝,是不是在給沈從文的文字作注腳。

新安江的點點滴滴,可以是汪遠強愛的憂郁的終結。以“在水一方”來描述,且意味無窮。

“綠草蒼蒼,白霧茫茫,有位佳人,在水一方。綠草萋萋白霧迷離,有位佳人,靠水而居。”這是瓊瑤為其同名小說改編的電視劇《在水一方》寫的插曲,上世紀80 年代風靡一時。此歌是對《詩經·秦風·蒹葭》全文有漏有余的現代翻譯。黃德海評價道:“歌詞有意無意去掉了圍繞這首詩的題旨爭論,忽視了容易引起歧義的字詞,把這詩坐實為情詩,又大膽地將‘伊人’對應成了‘佳人’。瓊瑤所跟從的‘五四’之后的解詩者,即便拋開舊解,把這首詩看成‘相愛者之詞’,卻也保持著清醒的分寸,并未確定歌詩者是男是女,如余冠英《詩經選》所寫:這篇似是愛情詩。男或女詞。詩中所寫的是一個秋天的早晨蘆葦上霞水還未曾干,詩人來尋所謂‘伊人’。伊人所在的地方有流水環繞,好像藏身洲島之上,可望而不可即。”

“可望而不可即”,已成為汪遠強一種慣用的懸念伎倆。他往往選擇一個遠遠觀看的視角,以傳達他敘事手段的詮釋:農人走過古老的橋去勞作;于山坡于水田,于大山深處,于家門吃飯,于水邊行走,一切祥和如春,一切恍若夢中。也因此,“在水一方”的詞性得以重述。汪遠強的慣例,即是他回不去的童年山野故鄉,無法去溝通意義,也索性將意義擱置,且讓圖像敘述。羅蘭·巴特認為,“攝影的所思很簡單平凡,毫無深度:只是‘此曾在’。”汪遠強所拍攝的“此曾在”,卻與他少年時代鄉村生活的“此曾在”,交織一起,欲言又止模棱兩可;并非由于句法的因素,而是在于他廣泛拍攝時的偶遇,一種論述而非語言的設計。

1870年左右,有一個叫約翰·湯姆遜的英國人,不遠萬里,帶著笨重的照相機,企圖將他的所見所聞,如實地傳遞給他的國人。他拍攝了大量的晚清中國,以及晚清的中國人,以圖文并茂的方式,讓現在的我們,可以窺見晚清時代的,真實存在過的中國。

汪遠強的方式,完全不同于湯姆遜,他沒有文字記錄,他不多做解釋,譬如《歙縣上豐鄉姬川村(2016.2.18)》,附加情感的描繪設在零度,所有交予圖像言說。但是,汪遠強的畫面,卻有些與湯姆遜相似,他們自設為旁觀者,冷靜,原樣照搬;保留所看到的原來的模樣,不去干預,僅僅是為了傳遞信息;不去標榜被理論要挾,因而也是攝影理論或者流派所不能承認的。我們看《歙縣上豐鄉姬川村(2016.2.18)》,這張照片的敘述方式,既不是風光,也不是紀實,只是一個早春偶遇的隨手筆記,剔除敘述摒棄理念,亦如湯姆遜那樣“如實地傳遞”。那么汪遠強要將這些信息傳遞給誰呢? 我猜測也許汪遠強假設了未來的讀者,那么未來有多遠呢?湯姆遜的照片,是一則例子。

還是那幅《歙縣上豐鄉姬川村(2016.2.18)》,構圖均衡撲茂,毫無技巧,只在細節處透出淡淡的憂傷。這與湯姆遜有頗多相似,湯氏的許多中國風景的照片,同樣的安靜如水、不加修飾。在汪遠強看來,所有發生在大山深處的事體,都是自然而然,理所當然的,沒有必要加以渲染。再譬如《祁門縣閃里鎮桃源村(2018.12.12)》,仔細觀看,照片里記錄了一隊送葬的農人,但這不是主題,我們看到畫面最突出的是一排古樹,最大的一棵樹斜歪著,想來這棵古樹有百年以上的年齡,對比之下,人類的壽命真不算什么。因此可以定義,這是一張關于時間哲思的照片。這張照片,仍然是四平八穩的構圖方式,或者說,汪遠強的照片一直沿用著這種平淡、均衡、極其穩定的構圖,擇取類似人眼睛視域的現場觀看。許多現場的農家鎖事、日常勞作,等等,均不是事件,而是生活瑣屑。汪遠強通過均衡方式構圖,與悲憫、與懷戀、與回望、與難以回到從前的復雜、雜糅、陳雜的諸多情緒,一同構成他自我的視覺語言。