國畫大師崔如琢:“清貴”人生

簡宏妮

“如果說過去文人以‘清雅’為樂事,那么我倒是想把它改為‘清貴’,清貴是要物質條件去營造的……享受財富不只是吃喝玩樂,還可以做非常有意義的事情,比如慈善。”

崔如琢,“中國最貴的國畫大師”——連續7年蟬聯“胡潤中國藝術榜”榜首,一幅畫成交價超過1億;也是“大手筆的慈善家”——為汶川地震捐贈5000萬,為故宮捐贈1億現金。

崔如琢熱愛國畫,喜歡跟人討論繪畫技法,也從不避談財富。他是一位熱愛中國傳統文化、胸中有丘壑、極具審美意趣的藝術家和生活家。

崔如琢1944年出生于北京,從小接受了良好的傳統文化教育——5歲開始學習傳統文化經典;7歲時能完整繪制齊白石的《秋趣圖》;16歲拜中國近現代大寫意花鳥畫宗師李苦禪為師學習繪畫;同時還拜師鄭誦先學習書法,學會了靜下心來與中國傳統藝術“對話”。

上初中時,崔如琢在恩師秦仲文的建議下,背著畫板、帶著干糧、挎著水壺去故宮臨摹古畫,有時候一待就是一整天。老師教育他:“要在臨摹的過程中了解中國的繪畫史。在理解的過程中產生熱愛,堅守傳統。”

似懂非懂的少年,一邊學習中國古畫的技法,一邊認真去了解每一幅畫的背景。1981年,在中央工藝美術學院教授了多年繪畫技術和文藝素養之后,37歲的崔如琢懷揣著800美元,遠涉重洋開始了異國的尋夢之旅。

“我在美國對中國畫更加熱愛,到了他們的博物館,看到我們國家的一些珍貴的文物,包括青銅器、瓷器、玉器、木器,包括書畫藝術,在這個過程中就對我們的傳統文化藝術越發感到自豪。”也是在那個時期,崔如琢對自己少年時的臨摹有了更多的感觸和領悟。

崔如琢認為:“文化是有根的,一方水土養一方文化。只有用中國的文化藝術傳統來教育后代,才能培養出真正的民族藝術家。”

美術理論家黃鴻儀認為,崔如琢對傳統的堅守很大程度上來自他的兩位老師:“秦仲文教他學畫要學畫史、畫論?;李苦禪教他中華美學是世界上最好的美學,所以他認為,中華文化是世界上最優秀的文化之一。”此番評價,跟崔如琢對自己成長經歷的總結不謀而合。

崔如琢在海外收藏大量中國古代書畫精品,他稱:“我收藏的目的不是為了投資,是為了學習研究”。1990年崔如琢從美國到香港,當時銀行存款是3.2億港幣,“很多人覺得不可思議,問我是怎么掙的。我說,我是用中國文化在美國掙錢。”

在海外旅居近20年后,崔如琢受到中國傳統文化的感召,回到了故鄉北京。

2015年底,北京故宮博物院啟動養心殿研究性保護項目,這一項目總共需要籌集資金2.2億元人民幣。2016年2月25日,崔如琢向故宮博物院捐獻1億元人民幣,其中4000萬專門用于養心殿可移動文物的保護修復,其余分別用于開展故宮的文化傳播、學術研究、社會教育等活動。這么大的數額,?在故宮受捐史上還是頭一回。

如此大手筆的捐贈,緣于一次小飯局。故宮博物院常務副院長王亞民和崔如琢聊到故宮的研究性保護,崔如琢便動了念頭給故宮捐贈,他認為“故宮保存著中國數千年來古典文化最經典最有代表性的作品,這是對文物最好的保護”。對于此事,崔如琢一直未宣傳,即使被問起,也只是輕描淡寫:“這是我應該做的,太微不足道了。”

關于中國藝術的傳承,崔如琢認為:“文化是有根的,一方水土養一方文化。只有用中國的文化藝術傳統來教育后代,才能培養出真正的民族藝術家。”

人民大會堂有一幅巨幅國畫,名叫《荷風盛世》,就是崔如琢畫的。2011年6月,崔如琢接到邀請,為人民大會堂二樓回廊北側的墻壁創作一幅國畫。他去實地考察,發現大會堂為他提供的“那個位置非常好”,墻壁面積很大,況且背面就是傅抱石和關山月一起創作的那幅著名的《江山如此多嬌》,崔如琢感到榮幸之至。

但是畫什么呢?按照中國畫的題材,花鳥是首選,如畫花,則梅蘭竹菊似乎是首選,最后崔如琢決定畫荷花:“‘荷’諧音‘和’,象征著和諧,‘風’諧音“逢”,寓意和諧逢盛世。另外,‘和’和‘荷’這兩個漢字,拆開了都能體現‘天人合一’,具有中國哲學的意味。”崔如琢花了8天的時間,最終,這幅巨幅國畫被命名為《荷風盛世》。一切靈感,緣于他對中國古典哲學和漢字的透徹理解。

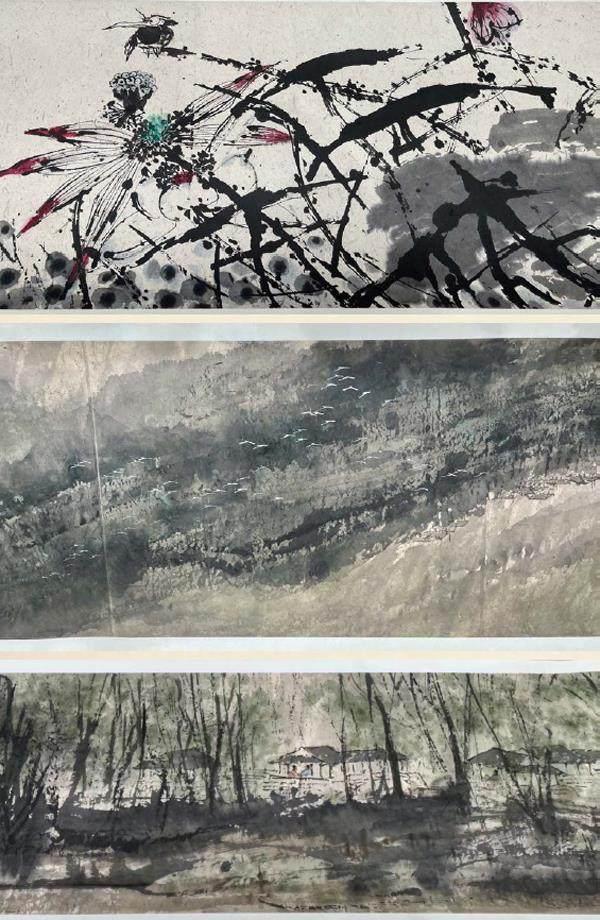

本刊記者拍攝的崔如琢作品(局部)

崔如琢在美術院校任教過,又在國外游歷多年,對中西方繪畫有研究和比較。關于中國的美術教育,他認為:“一味學習西方,學油畫、學素描,其實是不太正確的道路。”

“我們要到大自然中去,我們要接受大自然,要讀萬卷書,行萬里路。”崔如琢直言,畫山水的,要去游歷名山大川,對大自然有一種親身的感受;畫中國畫,還要接受中國傳統文史哲的基本文化訓練,“尤其是哲學,哲學是中國畫的底蘊”。對于西方的藝術,他認為“我們可以去學習,但不能盲目地抄襲”。

2021年11月29日,上海國際商品拍賣有限公司聯合胡潤研究院發布了《2021上海國拍·胡潤全球藝術榜》。崔如琢以7.8億元人民幣的成交額位列第二,比去年上升8位。他在2020年的總成交額與上一年相比出現大幅增長,增加了4.4億元,增幅132%。

這個成績來得并不容易。藝術市場受疫情影響較大,前50名全球在世藝術家2020年公開拍賣市場作品總成交額同比下降了24%。

崔如琢不僅逆勢上揚,而且在中國藝術家之中排名第一。除此之外,在《胡潤中國藝術榜》上,崔如琢已經連續7年蟬聯榜首。

《2021上海國拍·胡潤全球藝術榜》發布后,胡潤百富董事長兼首席調研官胡潤表示:“中國當代藝術家在二級市場所獲得的成績離不開中國經濟的發展和華人藏家群體的強大。”胡潤也認為,受到中國深厚文化傳統的影響,中國當代藝術家又經歷了社會的變更、全球化的發展,國際交流也非常頻繁,中國的藝術作品在國際上非常有力量和活力。

崔如琢的理想并不是成為中國著名畫家,而是有更高的思想境界——為中國畫揚名。他表示:“國富則藝貴,國貧則藝輕。每一個畫家都應當有志于通過自己的作品引起世界對中國文化藝術的高度重視;重振國威,弘揚國粹。”

崔如琢透露,他平生有兩個夢想,第一個夢想是使他的藝術超越歷史,第二個夢想實在八十歲以前使他的作品在國際市場上超越西方所有的藝術大師,“我要為有著悠久歷史傳統的繪畫藝術揚名樹譽,為我們的民族在世界上真正地崛起而勇猛精進。”

和很多藝術家偏好隱居鄉野不同,崔如琢的家就位于北京鬧市之側。門外是車水馬龍的街道,門內是古色古香的中式庭院。

在他的著作《崔如琢談藝錄》中,崔如琢寫道:“一個藝術家必須有‘胸中丘壑’,但胸中的‘丘壑’乃為眼中的‘丘壑’內化而成。因此,我一向認為,一個藝術家的居所關乎創作,未可小覷。”

崔如琢覺得對于一個畫家來說,鬧中取靜、大隱于市是一種必然,也是一種境界。他同時認為中國的園林和中國的繪畫有著內在的聯系,是一個統一的原理。

在崔如琢的園子里,有假山,有流水,有九百米的湖面和三百米的長廊,有五六個亭子。最可貴的是,有十六棵五百年以上的石榴古樹,另外還有銀杏、柿子、海棠、竹子、玉蘭花等。園內小橋流水,花香四溢,魚兒游弋,雞鴨歌舞。整個園林既有江南水鄉的清靈秀美,又有北方山莊的舒朗大氣,完美呈現了主人的審美意趣。

到訪?崔如琢(右二)與《小康》雜志社社長舒富民(右一)、《小康》雜志社副總編輯胡曉生(左一)、畫家曹無合影。

在美國期間,崔如琢感受到美國的美術館業比較發達,后來又去世界各地參觀了不少一流的美術館,從此內心便種下了一個“美術館情結”:“條件一旦成熟,我一定要建一座自己的美術館。”

如今這座夢想中的美術館就建在崔如琢的居所中——建筑面積達六百平方米,分為地上二層和地下一層,按照功能不同分為展館、藏書樓、名家收藏品三個區域。國學大師饒宗頤為美術館題寫了匾額。

崔如琢認為:“這樣一個集生活、學習、研究和創作為一體的環境,可居,可游,別有一種獨特的美感和意境,將大有利于我的繪畫創作。”

作為一位住在大都市豪華別墅里的畫家,崔如琢認為:“我當初之所以將其買下,絕非為了炫耀財富,而是想藉此營造一種文化。不論是門前掛的匾額,前邊的靈璧石,三百米的長廊,五百年的古樹,還是室內歷代名家的收藏,包括我們民族的其他藝術,均是我對中國傳統文化的一種摯愛。”

崔如琢從不避諱談論財富。他認為:“中國幾千年來的文明史,文人慣以清貧為樂,恥于談財富,對財富有很深的偏見,認為物質丑惡,只有精神才是美好的。不少人認為既然是畫家就應該專注于繪畫本身,不應該分心去做投資和經營,但我對此卻難以茍同。作為一個藝術家,既要精神高雅,物質生活也要豐富,這才是健全的人生。”

崔如琢還一直心系慈善,除了為故宮捐款,“5·12”汶川大地震發生后,崔如琢捐贈5000萬元人民幣的書畫作品用于義拍,所得費用全部捐贈中國社會工作協會榜樣公益基金。他認為人生最大的樂趣是享受過程,一旦給孩子留下財產,無異于剝奪了孩子的樂趣,因為雖然在物質層面上孩子們什么都有了,但卻失去了享受過程的樂趣,而這種樂趣只能在奮斗中獲得。