活化自有道

劉佳璇 張佰明

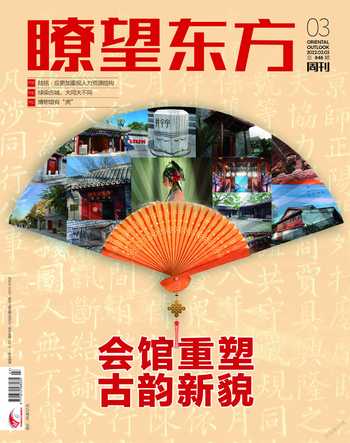

顏料會館外觀(劉少軍/攝)

2022年春節前夕,北京市文旅局發布10條“虎年春節潮玩北京旅游線路”。第一條被推薦的線路是“大前門北京坊”,緊鄰前門三里河的顏料會館列入其中。

2021年9月起,北京市就在湖廣會館、顏料會館等會館建筑中陸續開展了“會館有戲”系列演出,在北京市文旅局評選出的50條年度“北京優秀微旅行線路”中,也包括5條“會館有戲”微旅行線路,涵蓋12處會館遺存。

北京這座最早創立會館、擁有最多會館建筑的城市,愈發重視起會館及會館文化的價值,并嘗試讓古老的會館更多融入當代城市生活中。

“這些都可以視作一種預熱,把人們的關注度帶動起來。更重要的是要‘日久天長’,給會館以可持續的保護利用手段。”文史研究者彭澤民對《瞭望東方周刊》說。

改革開放后,北京城市建設步伐加快,老城內的平房四合院被大量拆除,一些名人故居、會館建筑也未能幸免。

幸運的是,一些價值獨特的會館因及時獲得文物身份而得以保全。

2004年7月,原宣武區啟動大吉危改項目,南海會館就在項目涵蓋范圍之內,所幸南海會館在1984年已被列為市級文物保護單位,最終得以原址留存。

目前,北京得到活化利用的會館建筑往往都嵌套于城市街區的整體更新之中一一湖廣會館的活態運曹與天橋演藝區功能相契合,臨汾會館東館的修繕利用與西打磨廠街區更新同步,顏料會館則和附近前門三里河的環境提升相得益彰。

20世紀80年代,北京大部分區級以上的會館文物身份得到確認,包括湖廣會館、安徽會館、湖南會館、粵東會館、瀏陽會館等,這為它們的后續保護利用奠定了基礎。

21世紀初,北京城市發展與文物保護的矛盾愈發尖銳。在這個時間點上,文史研究者彭澤民發表了《北京會館還留下什么》一文,再次喚起人們對會館的關切。

實際上,在大拆大建的浪潮中,關注北京歷史文化名城保護的社會各界人士一直在為保護會館而奔走。民俗學家白鶴群、建筑學家王世仁、歷史地理學家侯仁之、北京會館研究專家白繼增等研究者,以及眾多文物工作者、媒體人,都曾將目光投在北京會館的保護工作上。

根據北京師范大學文化創新與傳播研究院所作統計,北京現存會館中,列入國家級、市級和區級文物保護名錄的會館為30個,列入未核定等級不可移動文物名錄的會館為 50 個。

這些會館更容易引起公眾關注,不僅比其他會館建筑有更多被善待的機會,其保護利用措施也在公眾監督下顯得更為穩妥。

不過,進入文物保護序列的會館不到現存總數的三分之一,大多數會館并未列入保護范圍,其歷史內涵和文物價值仍待挖掘與認識。

乾隆三十一年(1765年),一群來自山西的商人決定集體出資,重修始建于明代的臨汾會館。這年秋天,會館修葺一新,并于第二年立碑紀念,在這塊碑刻上,每個出資的商號都留下了名。

如今,包括此碑在內的多處碑刻,都原貌保存在臨汾會館東館內。

2017年8月,臨汾會館東館完成修繕后,由天街集團改建為北京會館文化陳列館運營,用于展示、傳播北京會館文化。

“館內原有的多處碑刻和牌匾,都是當年院內的有心人精心保護下來的。”北京會館文化陳列館館長張勇對《瞭望東方周刊》說。

張勇介紹,臨汾會館東館的修繕,遵循了文物保護的“四原”原則,即在保護、設計和修復中堅持“保存原來的形制、保存原結構、保存原材料、保存原工藝技術”,修繕過程中發現的牌匾、石碑以及院落的基本形態等都得到保留,以延續文物的歷史信息和價值。

北京的會館建筑風格樸素,普遍不事張揚,建筑樣式和風格往往與官員宅邸或民居院落沒什么區別,這是天子腳下低調行事的集體默契。

既然在外觀上很難對各地會館作出區分,后世對會館的識別往往要靠會館內的界碑和記錄會館緣起、修繕、捐贈等情況的各類碑刻。

在會館傳統功能退出歷史舞臺的近百年更迭中,會館內的各類遺存隨時間逐漸消散,會館碑刻有的被埋在地下或砌到墻內,有的被損毀,只有為數不多的會館留有石碑。少數碑刻遺跡散落在檔案館、圖書館或石刻藝術博物館里。

目前得到修繕的北京會館有20處左右,能夠像臨汾會館東館一般保留著原始碑刻、牌匾并加以展示的并不多。

修繕過程中,準確還原歷史信息對于會館建筑后續文化內涵的發掘至關重要,但缺乏研究考證的修繕卻時有發生。

位于東城區大江胡同29號的廬陵會館,是一處供江西廬陵舉子進京趕考寄寓的士人會館。這類會館往往在建筑細節設計中融入吉祥、順利的寓意。根據修復前的照片,依稀能看到嵌在廬陵會館大門兩側的門聯。經彭澤民初步考證,這副對聯應為“挹陽挽月,金朋承蔭”。但修繕后的廬陵會館已難見這副門聯,只剩下光禿禿的門板。

2021年11月,湖廣會館宣布暫停營業,由國家文物局撥款,開始全面修繕。

在被確定為市級文物保護單位8年后,這座始建于清嘉慶十二年(1807年)的會館曾由原宣武區人民政府撥款進行修繕,并于1996年重張,京劇表演藝術家梅葆玖、梅葆玥曾在梅蘭芳當年登臺之地演出慶賀,留下一段梨園佳話。此后,北京市第100座博物館“北京戲曲博物館”在此成立。

在開放利用的25年間,湖廣會館的文物建筑部分集合了博物館、戲曲相聲演出業態,未被定為文物建筑的部分亦被整體保存,并以餐飲業態加以利用。

“綜合業態的經營收入,可以支持文物建筑的日常維護。”湖廣會館管理運營方天橋盛世集團董事長安朝暉對《瞭望東方周刊》說。

安朝暉表示,“收支平衡”在文物建筑的活化利用中并不容易;更重要的是,通過戲曲相聲展演、博物館和餐飲等業態,湖廣會館存續了會館原有的宴飲、娛樂功能,打出了文化品牌。

“依托會館的文化品牌,整合諸如文化機構、院校、金融、商業等多方面社會力量,運曹管理方可以打造文保利用平臺,從而讓會館的后期運營進入共享、共建的良性軌道。”天橋盛世集團董事長安朝暉說。

此次湖廣會館的修繕,源于運營過程中對文物安全隱患的及時發現,修繕也成為了湖廣會館再次升級整合運營業態的契機。安朝暉透露,湖廣會館的目標是建設“全域性活態博物館”,并嘗試利用更多科技手段進行數字化建設,打造湖廣會館所承載的創新內容。

在北京師范大學文化創新與傳播研究院2020年針對北京市民所做的專項調查中,對湖廣會館“非常感興趣”“比較感興趣”的百分比分別為38.5%、48.7%,遠高于其他會館。

2019年10月,湖廣會館升級為全國重點文物保護單位,這固然與出入于會館的眾多知名歷史人物(如曾國藩、梁啟超、馬寅初、孫中山)和發生在這里的諸多歷史事件有關,更離不開幾十年來的妥善保護和利用。

但也有一些會館是另外的情形——外觀氣度不凡,卻常年大門緊閉,僅作為企業辦公場所使用,因而鮮為人知。

北京師范大學文化創新與傳播研究院調研發現,部分已花費大量物力、財力騰退、修繕后的文物建筑長期閑置,少部分建筑已到了需要二次修繕的階段。

“不是修好了大門一關就是保護,充分加以利用,才是最好的保護。”彭澤民說。

“每座會館都有自身的歷史沿革和文化稟賦,要避免因簡單粗暴的‘割裂式’利用來損害城市文化肌理。同時,也要找到會館在城市中的新定位,變成‘城市的一分子’加以利用。”安朝暉說。

《瞭望東方周刊》記者在走訪過程中發現,目前,北京得到活化利用的會館建筑往往都嵌套于城市街區的整體更新之中——湖廣會館的活態運營與天橋演藝區功能相契合,臨汾會館東館的修繕利用與西打磨廠街區更新同步,顏料會館則和附近前門三里河的環境提升相得益彰。

據悉,安徽會館就與西城區椿樹街道合作打造了“傳統文化共享空間”,同時還聯合中國文物學會會館專業委員會合作成立了“會館文化交流中心”。

2022年1月6日下午,《瞭望東方周刊》記者實地探訪了位于西城區爛縵胡同108號的“紅色會客廳”。

此院曾是江寧郡館(上江兩邑會館)舊址中的一部分,是一處格局規整的兩進四合院。前院在十多年前便騰退了居民,交給房屋管理單位北京宣房大德公司使用,后院則仍留有住戶。

北京宣房大德公司副總經理童建娟對《瞭望東方周刊》介紹:“108號院前院空出后,曾用于企業辦公。2017年,我們成為法源寺歷史文化街區保護提升項目的實施主體后,率先啟動了該院的保護利用工作。”

通過共生院模式,108號前院以“紅色會客廳”形式進行公益性利用,后院為居民居住使用。“紅色會客廳”內設置了黨建展廳、城市更新展廳、多功能廳和閱讀空間,可以供人參觀和開展社區活動。

《瞭望東方周刊》記者在“紅色會客廳”探訪時,幾個附近的居民正圍坐在院門前的小桌邊打牌,閱讀空間里也有居民帶著小孫女玩耍。

在黨建展廳和城市更新展廳內,“紅色會客廳”整體展示了法源寺歷史文化街區的歷史文脈、紅色人物足跡和城市更新理念,展板上有多張地圖標注了街區內的會館建筑遺存。

與“紅色會客廳”同在一條胡同的湖南會館,曾是青年毛澤東旅京時居住的地方,如今,已作為回民幼兒園分園使用。

不遠處的紹興會館,是魯迅寫作《狂人日記》的“補樹書屋”所在,目前已經完成騰退和拆違,正由西城區文旅局統一進行社會化運營的招標工作。

童建娟表示,在法源寺歷史文化街區整體提升背景下,街區內的會館建筑都有望得到利用,從而讓會館文化以活態方式融入社區生活之中。

在走訪中,本刊記者發現,會館建筑大多深藏于胡同之中,其利用存在供電、道路、停車、居擾等諸多實際困難。

有受訪對象表示,“想要在會館辦一個活動,可能會被停車這個小問題難住”。另外,文物建筑的保護和日常利用也會存在不可避免的矛盾,“應對消防部門檢查時,門檻要拿走;應對文物部門檢查時,門檻就要放回去”。

安徽會館戲樓昆區表演(王學偉/攝)

要解決上述問題,還需要政府部門拿出政策配套方案。

多位受訪對象對《瞭望東方周刊》表示,文物建筑騰退后,絕大多數都面臨活化利用和有效運營的問題,如此龐大的體量無法由政府全部承擔資金花費,只有通過調動社會資本和力量才有可能更好地發揮其價值。

安朝暉將湖廣會館和安徽會館的保護利用模式概括為“政府支持、企業運作、社會參與”,她認為兩處會館的保護利用經驗不僅在于業態的選擇,更重要的是平臺意識。

“依托會館的文化品牌,整合諸如文化機構、院校、金融、商業等多方面社會力量,運營管理方可以打造文保利用平臺,從而讓會館的后期運營進入共享、共建的良性軌道。”安朝暉說。

自2019年底起,北京市西城區文旅局先后兩次向社會發布公告,對已完成騰退的歷史文物建筑以公開招標的形式面向社會征集文物活化利用方案。

在兩批公開招標征集利用方案的文物建筑中,屬于會館舊址的不在少數,其中晉江會館、歙縣會館均已確定活化利用方案,而紹興會館作為魯迅早期寫作的實地,也成為了方案競標的熱門。

紹興會館多年前就是紹興人的心頭肉,當地政府早有參與管理和運營的想法。已故的北京市政府顧問黃宗漢曾回憶,紹興曾有市領導親自到北京與主管部門商討騰退修繕事宜,但由于當地政府的產權訴求無法滿足,此事也就不了了之。

彭澤民認為,會館建筑作為連接鄉情的紐帶,應該在活化利用中調動其原籍地的力量。北京市政協常委、民盟北京市委一級巡視員宋慰祖也曾多次建議,會館建筑應與會館原籍所在地政府合作,吸引當地企業共同修繕利用會館。

據悉,天橋盛世集團作為宜興會館的管理方,結合北京市中軸線文化遺產傳承與創新,編制該文物的活化利用方案。將挖掘該會館的歷史文化符號,發揮天橋盛世集團運營天橋演藝區的資源優勢,在活化利用過程中融入宜興地方特色文化,為地方提供在京開展文化展示及活動的文化陣地,打造中華優秀文化傳承與創新的活化平臺。

這在國內已有先例。在福州市,重新修繕后的永德會館便交由會館原籍地永春、德化二縣商會運營,成為展示歷史文化、海上絲綢之路文化、非遺文化的平臺。

有研究者認為,在各地政府不斷送上橄欖枝的情況下,會館的活化利用完全可以成為“一張好牌”,在北京全國文化中心建設中發揮應有作用。