解碼靈活用工大數據

張靜

2021年8月31日,邢臺市南和區和陽鎮楊李召村農民在一家紡線加工廠內工作

1月17日,國家統計局發布2021年中國經濟數據,全年全國規模以上工業增加值比上年增長9.6%,兩年平均增長6.1%。其中制造業增加值比上年提高9.8%,占GDP比重為27.4%。經濟呈現穩定恢復態勢。

制造業勞動力市場呈現出哪些新特點?作為制造業一種重要用工形式,靈活用工在疫情期間受到哪些影響?

2022年1月16日,由上海交通大學中國發展研究院“城市酷想家”團隊組織的“制造業勞動力市場景氣指數發布會”通過線上會議+直播的方式進行,并就當前流動人口就業形勢展開圓桌討論。

“每年1到7月是求職、用工的淡季,從8月開始,求職人數和用工數量都會出現較大幅度上升,旺季持續到每年12月”“平臺用工天數有明顯上升趨勢、用工價格的變化呈現逐年上升趨勢”“新冠疫情在短期內對制造業造成較大沖擊,但從長期看,疫情并沒有對制造業造成實質性影響”……

上述研判是研究團隊刻畫的制造業勞動力市場的相關特征。

運用大數據快速、準確地監測和了解中國經濟的發展狀況,是當下的一個重要課題。從2020年上半年開始,上海交通大學中國發展研究院、“城市酷想家”團隊與新市民產業與創新研究院合作,共同開發靈活用工大數據,并將其運用于宏觀經濟、城市群和流動人口市民化的相關研究。

奚軍說,“一方面通過提供更好的社會融入方式穩定新市民的就業,提供市民化社會生活服務的基礎設施,增強新市民的幸福感;一方面由政府牽頭、企業推動,幫助企業降低用工成本,提高企業的產品利潤率,讓企業更好參與到全球競爭當中去——這是比較理想的一個狀態”。

“制造業靈活用工大數據能夠較為及時、準確地反映制造業勞動力市場的景氣狀況。” 上海交通大學教授、中國發展研究院執行院長陸銘向《瞭望東方周刊》分析。

靈活用工是我國制造業一種重要用工形式。相對于正式工而言,靈活用工可以較好地應對訂單短期變化,有利于一部分訂單量波動較大的制造業企業保持相對較低的勞動力成本。

隨著“柔性制造”概念的興起,生產能力根據消費需求的快速變化做出及時響應,成為制造業企業競爭力的重要來源。

“消費品個性化需求增加了。拿牛仔褲舉例,電商時代的某個主播在帶貨時說我要推一款牛仔褲,線上對牛仔褲的需求可能就100條,這時候訂單呈現出小量化和短期化的特征,這樣的訂單需要相關制造業企業相互配合來調整靈活用工。可以說,靈活就業已經成為流動人口就業的重要形式。”陸銘說。

制造業靈活用工勞動力群體的主要工作崗位以流水線工人為主。而流水線工人在不同企業、行業和地區間的流動性比其他崗位的制造業工人更強。這種可流動性使得靈活用工的勞動力成本在企業、行業和地區間比較接近。

“與此同時,由于勞動力市場一般均衡的作用,制造業企業正式員工的工資和雇員規模也會受到靈活用工狀況的影響。在這樣的背景下,靈活用工價格可以在很大程度上反映制造業企業的勞動力成本,靈活用工的數量和價格的短期波動也能反映企業市場需求情況的變化。”陸銘說。

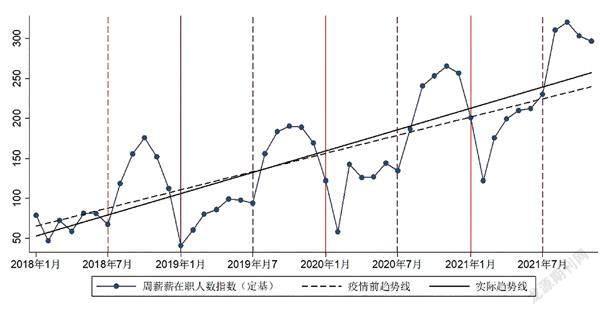

靈活用工在職人數變化趨勢(采訪對象供圖)

“數據的快速積累使我們可以更加靈活、準確和及時地把握宏觀經濟的脈搏。”研究團隊指出,靈活用工數據能夠在很大程度上反映實體經濟尤其是制造業的季節性變化、增長趨勢以及系統性沖擊的影響。

“制造業勞動力市場景氣指數”本次在線上直播發布,主要的發現包括:

靈活用工大數據能夠較好地反映制造業用工的季節性特征:用工天數和在職人數的變化存在明顯的淡季和旺季;用工價格也呈現出一定的季節性特征,每年的4至7月工價較低,其他月份相對較高。

靈活用工大數據能夠在一定程度上反映制造業勞動力市場的趨勢性特征:通過“周薪薪”招聘的人數上升趨勢明顯;平臺用工天數也有明顯的上升趨勢;用工價格的變化呈現出逐年上升的趨勢。

靈活用工大數據能夠反映疫情前后制造業景氣程度的變化:新冠疫情在短期內對制造業造成了較大沖擊,主要體現在2020年2月之后用工人數及用工天數的異常下降,以及4至5月工價的反彈和下半年用工數量的反彈。從長期看,用工數量、價格的長期趨勢,在疫情前后沒有顯著變化。

2020年6月30日,工人在山東省青州市一家汽車制造企業的沖焊車間內生產作業

利用這些數據可以做什么?

據上海大學經濟學院講師向寬虎介紹,首先可以用流動人口的就業數據去開發更多的數據公共品,讓相關企業和社會了解流動人口的就業情況和收入變化,了解制造業本身的趨勢性變化。比如,用大數據與新的方法來衡量長三角、珠三角等地區的勞動力市場的發展變化,以及評估平臺經濟,尤其是互聯網就業平臺對勞動力市場的影響。

此外,勞動力市場的大數據研究還有助于對流動人口市民化的相關考察與研究,可以靈活運用大數據評估戶籍制度、公共服務系統化改革這些城市政策的實施效率。

在圓桌討論環節,國家衛生健康委流動人口中心研究員劉金偉認為,用大數據的手段來分析農民工的就業形式可以彌補傳統統計調查數據的不足,促進精準決策。

2020年人戶分離人口達到4.93億,占全國總人口的35%,其中,流動人口占3.76億,比第六次全國人口普查多了1.16億,比國家統計局發布的2019年統計數據多了1.41億。

“流動人口數據確實難掌握,因為他們一直處于流動的狀態,我們迫切需要有新的調查手段改變數據收集方式。疫情發生以來,大數據技術在人口監測、疫情監測中發揮了重要作用。”劉金偉說,“‘制造業勞動力市場景氣指數’的指標選取很具代表性,能夠反映一定時間內勞動力供給和需求的基本情況,間接反映制造業的景氣程度。”

流動人口融入城市的第一步就是要實現在城市的經濟立足,經濟立足的主要體現就是找到能維持城市生活的工作。疫情發生一段時期內,隨著用工訂單減少,勞動力的需求也減少,導致工資下降。中國人民大學農業與農村發展學院教授邢春冰認為,最低工資特別是小時工資,是勞動力市場制度影響很重要的一方面。“對于靈活用工的數量和企業選擇靈活用工和非靈活用工會有什么樣的變化,這些數據對于把握制造業現狀與發展有重要意義”。

中國社會科學院社會學研究所研究員王俊秀認為,“制造業勞動力市場景氣指數”后續可以和很多事件發生關聯。

“不僅經濟上,相關指數還有其社會意義。如收入變化反映城鄉之間的變化,流動人口群體社會心理的波動等等。這樣的研究需要多學科、多視角進一步合作,把這個可貴平臺的數據進行深入挖掘,獲得更多信息,為政府決策、為企業謀劃提供重要參考。”

長期跟蹤產業工人現狀的新市民產業與創新研究院執行院長奚軍觀察到,近些年,產業工人社會地位的提高是一個重要趨勢,他們的收入也以較快速度跟上中等收入群體的步伐。

“解決未來勞動力匱乏的重要一點是企業充分認識到新時代產業工人的特點,不斷改善員工關系,提高對人力資源配置優化的認知。據我們調研發現,有些企業已經做了很多有益的嘗試,比如做員工興趣小組等。地方政府也把流動人口中的技術工人作為人才引進對象,出臺相應扶持政策,這都是向好的跡象。”奚軍說,“一方面通過提供更好的社會融入方式穩定新市民的就業,提供市民化社會生活服務的基礎設施,增強新市民的幸福感;一方面由政府牽頭、企業推動,幫助企業降低用工成本,提高企業的產品利潤率,讓企業更好參與到全球競爭當中去——這是比較理想的一個狀態。”