烏克蘭宣布與俄斷交

譚武軍 隋鑫 柳玉鵬 任重 白云怡

24日凌晨4時左右,基輔響起連續的爆炸聲,《環球時報》駐基輔記者在夢中驚醒,下樓打了些井水做儲備。樓下看門的老奶奶問,為什么打這么多水?記者說,開戰了。她很吃驚,回到自己的小屋,打開收音機收聽新聞,這時又聽到軍機呼嘯著從上空飛過的聲音!當地時間2月24日,俄羅斯宣布對烏克蘭采取“特別軍事行動”,但強調“占領烏克蘭不在計劃中”;烏克蘭24日則稱俄羅斯發動了“對烏克蘭的全面入侵”,并宣布與俄羅斯斷交。到本報25日凌晨截稿時,關于烏克蘭空軍和海軍是否已被摧毀,俄軍是否有軍機被擊落,是否造成平民傷亡,各方說法截然不同。關于戰況較為一致的說法是,24日烏克蘭北部、東部及南部邊境地區均發生了襲擊。俄烏戰事引發世界股市暴跌,布倫特原油價格24日飆升至每桶100美元以上。美國總統拜登表態“正在白宮監控烏克蘭的局勢”,但其發言人重申“在任何情況下都不會向烏克蘭派兵”。

“烏空軍和海軍已被摧毀”

24日凌晨,俄羅斯國家電視臺播放了總統普京對全國人民的特別講話。他宣布在頓巴斯地區開展“特別軍事行動”。他說:“根據《聯合國憲章》第7章第51條,經俄聯邦委員會批準,為履行議會批準的與頓涅茨克人民共和國和盧甘斯克人民共和國的友好互助條約,我決定采取特別軍事行動。無論誰企圖干擾我們,甚至對我們的國家、我們的人民構成威脅,都應當明白,俄羅斯的回擊將是迅速的。”

普京強調:“俄羅斯的計劃中不·包括占領烏克蘭。俄將尋求烏克蘭的'去軍事化和‘去納粹化特別行動的目的在于保護8年來一直遭受基輔政權欺凌和種族滅絕的人。”

24日據美國有線電視新聞網(CNN)報道,進攻從黎明前幾個小時開始,俄軍對基輔附近的地點進行了一系列導彈襲擊,并對俄邊境附近的烏克蘭東北部城市哈爾科夫使用遠程火炮。隨著俄羅斯軍隊從三個方向襲擊該國,戰事迅速蔓延到烏克蘭中部和東部。

據俄羅斯《觀點報》24日報道,俄羅斯國防部24日宣布,“烏克'蘭空軍和海軍已經被摧毀”。據稱,軍事特種作戰開始不到40分鐘,俄對烏克蘭在黑海和亞速海的海軍基地發動了多次襲擊,烏克蘭艦隊就被“徹底擊潰”。烏克蘭總參謀部則稱,有關俄羅斯軍隊在黑海港口敖德薩登陸的消息不屬實,并稱烏軍占領并保持著防御陣地,局勢已得到控制。CNN報道則與俄媒一致,報道稱,在敖德薩甚至在靠近烏克蘭中部的第聶伯羅彼得羅夫斯克,24日都響起了巨大的爆炸聲。當天晚些時候,CNN還報道稱,俄羅斯空降部隊已經控制了距基輔市中心約25英里的安東諾夫機場。

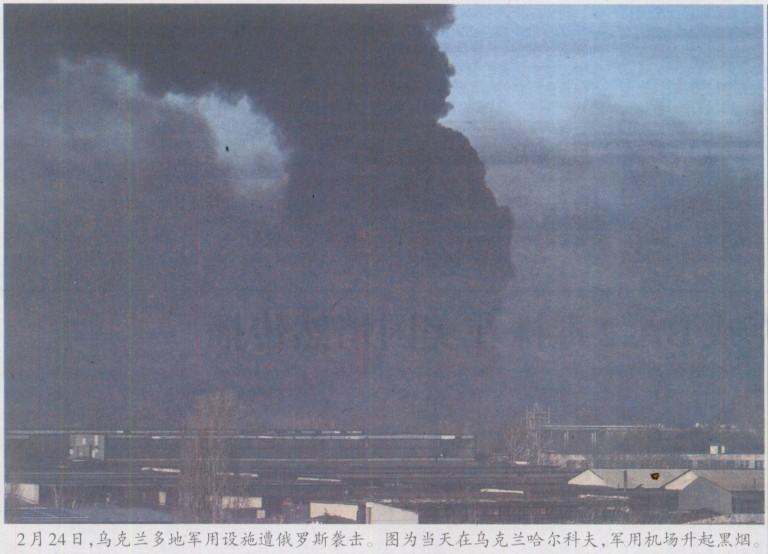

據俄羅斯國防部稱,截至莫斯科時間24日早7時,烏克蘭空軍已經被摧毀。報道稱,俄軍對烏關鍵軍事基礎設施的“所有目標”進行了大規模導彈和火炮打擊,包括機場、軍事基地、倉庫、防空設施。特別是在哈爾科夫的烏軍第92旅的軍事倉庫、敖德薩的烏克蘭防空系統、馬里烏波爾附近的軍事設施等。

而烏克蘭國防部24日聲稱,其部隊“沒有遭受任何損失”。烏克蘭國家邊境服務局24日表示,烏俄和俄白邊境地區遭到了俄軍的襲擊。襲擊發生在盧甘斯克、蘇米、哈爾科夫、切爾尼科夫和日托米爾地區,他們使用大炮、重型設備和小型武器。此外,襲擊還來自南部克里米亞一側。白俄羅斯總統盧卡申科24日表示,白武裝部隊沒有參與俄在烏領土上的“特別軍事行動”。據俄聯邦安全總局24日消息,俄烏邊境地區的部分烏邊防部隊人員已撤離部署地點,在頓巴斯地區的部分烏政府軍已開始繳械并撤離。

24日,烏克蘭武裝部隊總參謀部表示,當天有6架俄羅斯戰機被擊落。而俄羅斯國防部同天表示,烏克蘭軍隊的防空系統已被壓制,其空軍基地的基礎設施已癱瘓,“所謂俄戰機在烏克蘭境內被擊落的消息并不屬實”。俄國防部還稱,烏克蘭軍事邊防部隊“沒有對俄羅斯部隊進行任何抵抗、盧甘斯克則稱,24日有兩個連的烏軍被打死打傷。

當地時間24日傍晚,英國國防部發布情報數據稱,當天烏克蘭境內目標至少受到俄軍“80多次襲擊”。俄國防部當天稱,俄武裝部隊不會襲擊烏克蘭的城市,俄軍的高精確武器只打擊和癱瘓了烏克蘭的軍事目標,“打擊沒有威脅到平民”。

但烏克蘭總統府24日表示,當天至少已有40多名士兵和10名平民喪生,數十人受傷。俄國防部發言人科納申科夫少將24日則表示,在社交媒體上流傳的“烏克蘭大量平民傷亡”的視頻“是由烏克蘭國家安全局準備的”,目的是“指責俄羅斯涉嫌不分青紅皂白的空襲”。

使館提醒華人貼中國國旗

烏克蘭總統澤連斯基24日對全體國民發表電視講話。他說,俄羅斯以“狡猾的方式”襲擊了烏克蘭,“這與希特勒在二戰中的做法非常相似”。他說,烏克蘭正受到來自北方、南方、東方和空中的襲擊。他宣布“烏克蘭全境已進入戰時狀態”。他呼吁民眾保持冷靜,待在家中,并說烏克蘭已準備好應對一切,民眾不必恐慌。他呼吁“每個有能力的人”參軍,說正在向軍隊發放武器,進行反擊,并宣布中斷與俄羅斯的外交關系。俄外交部24日回應稱,斷絕俄烏兩國外交關系不是俄方的選擇,但基輔采取的措施是其“恐俄政策的必然結果”。

環球時報2022-02-25